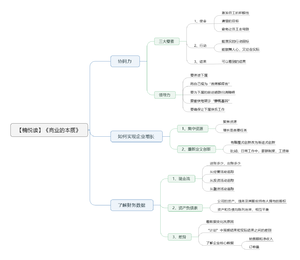

商业的本质-读书笔记

本书的作者杰克·韦尔奇,1960年加入通用电气公司,1981年至2001年担任该公司的董事长兼首席执行官。他在任期间,通用电气的市值从130亿美元增长到4800亿美元。2010年,他创办杰克·韦尔奇管理学院,这一在线MBA项目获得了广泛赞誉。

本书是作者继管理圣经《赢》之后潜心10年,封笔之作,致敬工业时代,回归商业本质。由杰克·韦尔奇及其妻子苏茜·韦尔奇共同撰写。杰克·韦尔奇用了10年时间,为世界各大公司CEO提供管理咨询,此后在互联网飞速发展的背景下,重新梳理了自己对企业管理方法论的思考。

对于企业如何在当今的经济环境下继续保持增长、企业管理者如何将公司使命顺利传达给员工并使其达到目标、如何遵从商业规则并找到企业增长的突破口等问题,都结合大量案例进行了深入解释。

管理需具备的协同力

不管是企业家、公司高管、还是个人贡献者,有些问题总是被频频提起,比如“为什么很难将所有人拧成一股绳”。还有人会描述这样一个工作场景:很多人虽然表面上属于同一个团队,但在想问题、办事情的过程中,似乎又存在这样那样的分歧,仿佛不在一个团队似的,从而给团队带来一些不利的结果。

作者认为这种情况会给企业带来危机,不过,这种情况不仅可以改变,还可以加强预防。做到这一点就需要具备协同力。协同力可以辅佐工作进行,那么,协同力究竟要协同什么呢?答案就是:让使命、行动与结果协同起来。

使命

我们提到使命,第一反应肯定就是我们经常提起的“价值观”。但韦尔奇不愿意用这个词去定义使命,因为价值观是一个很抽象的概念。很多企业非常强调价值观,像阿里巴巴。多么牛逼、成功的企业。他们的价值观:客户第一、团队合作、拥抱变化、诚信、激情、敬业。

这些价值观没什么问题,但实际的工作情况呢?好像跟日常的工作关系不大,这样的价值观就是非常抽象的。使命和价值观不同,它代表了一家公司的目标。任何一家公司都不可能解决人类所有的问题,只要把一个小痛点钻研得足够深入,它就很有可能成为一个商业上成功的公司。

比如,滴滴,通过新的商业模式,把出行这件事给变容易了,现在这两家公司的估值都很惊人。同样,阿里巴巴也是一家有伟大使命的公司,单是淘宝一项业务,就极大提升了中国的零售效率。

因此,使命是目标,“使命”决定着一个公司要抵达的终点,也就是说,你要去哪里以及为什么去。同样重要的一点是,如果要成功完成一项使命,还必须回答好一个问题,即:“完成使命对于每个员工的生活意味着什么?”我们需要结合行动发挥它的作用。应该告诉员工什么样的做事方式不会让员工走弯路。一个好的使命会让每一名员工知道自己应该做什么,能让所有人为了实现共同的使命而协同奋斗。

行动

“行动”是指员工思考、探索、沟通和做事的方式。使命不是挂在墙上招来灰尘、惹人讥讽的牌匾,也不是堆砌一些晦涩的、华丽的辞藻就行了。要完成使命,必须付出切实的行动。行动非常重要。如果说“使命”是一个公司要抵达的“终点”,那么“行动”就是“交通工具”,也就是抵达终点的方式。

我们来看一个案例,荷兰“VNU”集团因为经营不善,被私募公司收购,并聘请经验丰富的戴夫·卡尔霍恩出任该集团的首席执行官。他入主VNU集团后,他忽然发现自己面临的品牌与产品非常杂乱,而之前从没遇见过这种情况。戴夫回忆道:“我到那儿时,公司的使命是‘我们是市场资讯的领导者’。这听起来很好,但它事实上意味着你只要在自己那一亩三分地上做好就行了,无法让员工产生大局意识。”

戴夫与其团队立即着手改变这种情况。他们放弃了“VNU”这个名字,改用“尼尔森”来命名整个集团,并明确表示,新的尼尔森集团的使命就是研究消费者喜欢看什么以及喜欢买什么。尼尔森集团要洞察全球消费者的审美视角与购物习惯,做到世界最佳水平。

最好的使命陈述就是要这样,既目标远大,能鼓舞人心,又切合实际。所谓“目标远大”,就像:“哇,太好了,这个目标听起来太棒了,我要努力实现它。”所谓“鼓舞人心”,就像:“太好了,我知道如果我们努力去做,一定能做到。”所谓“切合实际”,就像:“这个目标听起来非常合理,我要和我的团队努力实现它。”就这样,尼尔森集团迎来了破局。

结果

“结果”是为了确保整个过程顺利推进。我们所说的结果,是指我们要根据员工是否认可使命、是否推动使命的完成及其工作效率来决定是否给予晋升和奖金。有了目标就必须执行,有了执行就必须有一个好的结果。结果不仅仅是指 KPI ,而是要对结果负责。这实际上就是为自己的 KPI 负责。但在企业管理中,结果不是数据,数据只是表达结果的手段。结果就是要管理者通过结果来定义什么样的行为是正确的,是能够抵达使命的。

一个最极端的例子是解雇员工,如果管理者发现一个员工的所作所为明确违背了公司的使命,也不符合公司的行为模式,果断解雇员工或许是更理想的选择,不然双方持续在一个不能互相认同的关系当中,都会非常痛苦。

举个例子:

纳尔科公司是一家做水处理业务的公司。在2008年之前,这家公司的使命是:我们从事水处理业务,这个业务很好。这个使命不仅不让人兴奋,还因为有些逗趣而显得不够正经。一个叫方华德的新 CEO 上任以后,花了90天的时间去研究这家公司的业务,后来他看中了一个6年前就开发好的项目,这个项目能为客户节水,使客户免遭美国环保局的罚款。

在这个背景下,方华德决定将公司的使命重新定义为:我们为客户提供清洁的水,帮助客户实现更大的利益,促进世界环境的持续发展。同时,他还给自己定了一个两年目标,要卖出2万套这个节水设备。更重要的是,他不光定下了使命,还在公司内部开发了一个终端,每天显示自己的业务为全球节约了多少水。

这就是振奋人心的使命。后来纳尔科的员工会跟每个人说,你知道我的工作是什么吗?我通过节水拯救世界。听起来多么伟大,激情,有干劲啊。在方华德确定了新的使命之后,也遭遇过公司内部的抵制,并且原因很说得过去:下属们说,这项业务6年前就开发好了,当时就发现它不适合这家公司。后来方华德在职位最高的100名高管当中,有一半人被迫让位,公司从内部和外部找来新候选人来填补这些空缺。

有时候并不是非得通过解雇去落实行动。想要达到结果,建立完善的绩效考核和奖惩制度也就可以了。那么这家公司最后取得了什么样的成绩呢?在方华德上任的两年之内,纳尔科不仅卖出了2万套设备,营业收入和盈利也都实现了两位数的增长率。

这个例子完美地说明了一个有协同力的公司所能爆发出来的能量。一个能够激发员工积极性、让他们觉得自己重要的使命;一系列能落实下去,让他们走在正确道路上的交通工具;通过制度告诉他们按照正确道路行进能得到的结果,三者缺一不可。

作者说,实现协同力有一大前提,那就是领导力。领导力对激发协同力、消除工作中的痛苦具有关键作用。事实上,在绝大多数情况下,如果一个停滞不前的公司想要焕发出新的领导力,那么管理者就必须重建公司的使命、价值观以及结果评价体系,这两者绝对是密不可分的,必须相辅相成。

那应该怎么做呢?作者给出了5条建议:

1、领导者要体谅下属;

2、领导者要将自己视为“首席解释官”;

3、领导者要为下属的前进道路扫清障碍;

4、领导者要愉快地展示“慷慨基因”;

5、领导者要确保让下属快乐工作。

如何实现企业增长

企业只有实现了增长,才能保证自己可以长远的生存下去,无论老板还是员工,才会有职业安全感和成就感。那么,到底应该如何实现增长呢?书中给我们列举了6条建议,我来着重说一个其中的两条。

集中资源

一家公司无论规模多大,它的资源都是有限的。即使有1000万美元预算,也不能满足公司各个部门的扩张计划。不管你手上的资金是充裕还是不充裕,都不应该将它分散在不同的项目里。很多管理者会给每个部门都分配一点儿钱和资源,然后部门负责人也心满意足,至少是公平的嘛,谁也没有得罪。事实上,这是一个常见但极其错误的分配方式。

举个例子:

假如你有1000万的预算,要为公司的新产品制定广告投放策略,一个方案是找5个重点城市,每个城市投入200万,将核心区域完全覆盖;另一个方案是把1000万全部投入到最重要的城市,把知名度砸出来。

其实第二个方案才更有效,因为现在用户的注意力都非常有限,广告需要在一定时间内实现集中且高频的覆盖,要不断地出现在人们眼前,让他们产生印象和记忆,才能达到提高知名度的效果。

重新定义创新

如果集中资源也无法满足需求呢?应该怎么办?作者说,管理者应当鼓励员工通过创新的方式去解决问题。

比如,1000万的预算,除了投放地铁公交广告牌,是不是还有更好的营销方式,比如创造一个营销事件,去吸引人们对你的关注呢?

创新还有一个前提,就是作为管理者,你必须刷新对创新的定义。这个时候更重要的是让每个员工都觉得自己有创新的能力。也就是说,要打消大家对创新的恐惧,在公司里创造氛围,不要让员工觉得这是一件很难的事,要让他们认为创新是一件平常的、努力一下就能做到的事情。

作者认为,在商业领域,最好将创新定义为每个人都可以做到的“渐进式改进”,只有这样,才最有可能实现创新。创新可以是,也应该是一个循序渐进的、持续不断的、正常的事情。创新可以是,而且应该是一种心态,每个员工,无论位于哪个级别,在每天早上踏进公司大门的那一刻都应思考如何创新,心想“我今天要找到一个更好的工作方法。”不要让员工一上来就想着进行什么颠覆性创新,像乔布斯创新苹果这样的人并没有几个。我们可以在日常工作进行渐进式创新。

比如,薪酬制度、工资单。可能别人花10天可以做完,我们找到一个好的方法5天就可以做完了。再比如,季度财务报表可能只用6天就编好了,而不是原来的8天;存货周转率可能每个季度提高5%;在新技术的帮助下,可能一天能拜访4位客户,而不是原来的3位。创新变成了一项不断改进工作方式的“群众运动”,而凡是“群众运动”,几乎都会产生一定的影响。

了解财务数据

作者认为,财务报表的数据更加真实,在作者看来,我们不需要搞懂全部的财务知识,只要我们了解两个概念和一个原则就足够了:两个概念,现金流和资产负债表;一个原则,不要只看具体的数据,要看差异。

现金流

现金流的意思是,我们需要了解公司进账多少钱、出账多少钱以及还存着多少钱。所有的公司都通过三种方法去追踪现金流,一个是经营活动。

比如,如果你开着一家以卖鞋为主要业务的公司,经营活动就是你卖出去牙刷的收入。

另一个是投资活动现金流,如果你这家卖鞋司生意不错,有些闲钱,然后去投资了两家卖鞋公司,那你买卖这两家公司的股票所得的收益和损失,也会在现金流里面。还有一个是融资活动现金流,如果你的卖鞋生意做得很好,这会儿有新的基金想要入股,银行也想给你贷款,那么它们给你带去的现金和到期你需要归还的现金,也属于现金流的范畴。

资产负债表

资产负债表总结了一个公司的资产、债务及其股份持有人拥有的股权,表明了这家公司的资产、负债以及个人和市场的投资量。之所以称之为资产负债表是因为其资产和负债均陈列出来,相互平衡。在表的左侧,列出了公司的资产,而在右侧,则列出了其债务和股份拥有者的股权。

比如,你是一家全国知名的品牌,那么这个品牌、商标也会被算在里面。负债是什么呢?你可能为了扩大生产线,找银行借了一笔钱,你要还钱和利息,这就是所谓的负债;最后是股权,就是你有3个投资者,他们都是谁,在你的公司里投了多少钱,分别占多少股。

差异原则

数据并不仅仅是用来计算的,它们主要是被用来比较的。鉴于此,数据一般会被用于分析差异。那么,到底什么是差异呢?差异可以是“计划”中预期结果和实际结果之间的差别。

比如:“怎么回事?我们上个季度的原材料成本完全失控了。”比如你这个季度之初打算花200万的营销费用,最后只花出去50万,这个差异和它背后的原因,就是你需要关心的。除了财报,你要搞清楚自己的企业需要关注的核心数据是什么。比如,卖鞋公司的核心数据应该是销售额,而对于很多初创的互联网公司来说,他们关心的核心数据可能跟财报暂时没有关系,而是每日的活跃用户数量。

作者认为,销售额和净收入是你最需要关心的指标。还有一些核心数据。比如,你未来三个月的订单数量,你手下各个部门的职位数量,找到这些数据变化背后的原因,都能让你搞清楚现在企业的运营情况到底好不好。从更长的时间段去看,假设你的卖鞋公司已经成功上市了,那么投资回报率和市场份额就会是要关注的重点,前者会让你的投资人开心,后者反映的是你用户的满意程度。

所以,不懂财务并没有关系,了解了上述关于现金流和资产负债表的基本知识,搞清楚公司的核心数据是什么,吃透数据。面对数据,你要逐一审阅,认真分析,要敢于质疑它们的来源以及背后原因,并且探讨一下这些数据的变动趋势以及会引起什么结果。总的来说要做的就是认真地审阅、审阅、再审阅,然后核查、核查、再核查。

书中还有还告诉我们如何做好市场营销;如何留住人才;如何走出事业的低谷。最后我想啰嗦一句,一家企业除了战略部署、市场营销以外,人力资源的管理也是企业要重视的一部分,但是很多企业往往做不到。对于这一点作者也说了,人才的管理关乎着企业的发展,为企业注入新鲜血液可以获取全新的视角,找到企业的不足。

对于留住人才,要从薪酬开始着手。要知道薪酬对人很重要,非常重要。其次,就是打造一个卓越的工作环境。前面我们也说了,身为一个好的领导者要体谅下属;要为下属的前进道路扫清障碍;要确保让下属快乐工作。