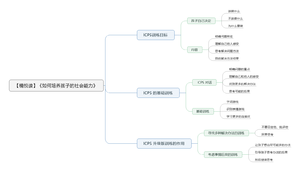

如何培养孩子的社会能力-读书笔记

作者默娜·舒尔是美国亚拉尼大学的心理学专家,也是儿童发展心理学的专家,主要研究方向是孩子的心理和行为,现在也兼任心理健康和预防青少年行为问题的媒体顾问。她最有名的研究成果,就是设计出 ICPS 训练计划,这为她赢得了四项美国的国家级大奖。

本书是一本 ICPS 训练手册。作者基于对儿童心理和行为的研究,设计了一系列简便易行、循序渐进的训练方法。父母通过鼓励和引导,最终目的是培养孩子自己的社会能力,让他们能独立解决问题。

ICPS训练目标

相信很多人对“熊孩子”这个词并不陌生。它讲的是某些行为失控、经常惹麻烦的孩子,特别让人头疼。作者就是因为他们的存在,才想到要设计 ICPS 训练。有一次,作者和同事在做一项研究,观察了全国几千名孩子,发现可以把孩子分成两类。一类是表现出社会能力的孩子,他们碰到麻烦不太容易沮丧,很少做出攻击性的行为,也能关心别人;另一类是没有表现出社会能力的孩子,跟前者刚好相反。像我们说的“熊孩子”,就属于没有表现出社会能力的孩子。

作者分析,孩子之所以做出不好的行为,比如打人、不听管教、撒泼耍无赖,其实是因为,他们没办法通过思考来解决问题。于是,他们用不好的行为来宣泄情绪,引起别人的注意。而那些表现出社会能力的孩子,他们的思考水平更高,比如,他们会试着想办法自己解决问题,这个办法行不通,那换个办法试试。这种能力显然不是天生的,这些孩子是如何学会的呢?能不能帮助“熊孩子”也学会这种能力?

作者认为,他们有办法正面解决问题了,就会放弃不恰当的行为,将来也就不大会变成冲动、麻木、内向或者好斗的人。所以,作者开始设计 ICPS 训练,来帮助没有社会能力的孩子,让他们也能学会思考、学会解决问题。那么, ICPS 训练是怎么避免孩子变成“熊孩子”的呢?本书作者告诉我们,碰到问题,别忙着责怪孩子。问题的重点,也许不在于孩子犯了什么错,而是大人和孩子关注的并不是同一个问题。

比如,老师告诉妈妈,孩子在幼儿园抢玩具。一般妈妈会先跟孩子说,要学会分享,要团结友爱,不管怎么说,抢玩具总归是不对的。就跟很多明事理的父母一样,她先看到了孩子做得不够完善的地方,并且急于把重要的美德灌输给孩子,也就是我们听得耳朵都要起茧子的名言:“我是为你好”。但是其实这件事是有原因的,比如可能是孩子先把玩具借给了小伙伴,但小伙伴不肯还给他,他就用蛮力抢回来了。

所以仔细想想,妈妈关注的问题并不是这件事情最主要的原因,也不是孩子最在乎的事。站在孩子的位置思考一下,他觉得:我已经把玩具借给小伙伴了,这就是分享了。问题的重点是,他不遵守规则,不肯还给我。而妈妈的说教根本没有考虑到孩子的情绪,只会让孩子更加委屈。所以,当父母觉得孩子不听话的时候,不妨换位思考一下,孩子关注的重点是什么。这样孩子也会知道,父母愿意倾听他们的感受。 作者认为,一个完整的 ICPS 对话,可以分成四个步骤。分别是,明确问题的重点、理解自己和他人的感受、找到更多的解决办法,还有思考可能的后果。作者在书里着重强调,其中的第一步,明确问题的重点是最基础的一步。这里说的问题的重点,必须是合情合理的,并且是父母和孩子都能认同的。后续解决问题的步骤,都是围绕这个重点展开的。

比如:妈妈分配孩子做家务,要他每天把自己房间的垃圾倒掉。没想到孩子因为怕黑,不敢一个人去倒垃圾,就把垃圾藏在了床底下。这里,真正的重点是什么?在孩子解释之前,妈妈可能以为是孩子在偷懒。妈妈很生气,假如她命令孩子一定要扔掉,就算孩子这次硬着头皮去扔了,下回可能还会犯同样的错,这个问题会没完没了。本质上,是孩子对“偷懒”这个重点不认同,所以他也没有想解决问题的意愿。

那么在这里,我们可以换一个重点。妈妈要孩子倒垃圾,本意是想让他做点家务,培养责任感,有没有其他方法培养责任感呢?比如说,如果重点变成了“孩子可以为这个家做点什么”,这应该是母子俩都可以接受的重点。找准了重点以后,孩子主动想了个办法:“我可以去喂鱼”。那问题就解决了。

这样处理问题还有一个好处。作者认为,如果办法是孩子自己想出来的,他就会更愿意去做。因为经过了自己的思考,孩子会相信,这是一个好办法。虽然他们还不够成熟,需要大人的指导,但他们也不喜欢完全听从大人的要求、也想表达自己的想法。就像一个人明明双腿健全,你偏要抱着他走路,他肯定会感到很不自在。

ICPS 的基础训练

推广 ICPS 训练后,作者跟进调查了许多孩子,发现较早开展 ICPS 训练的孩子,不仅比同龄人更善于解决问题,性格也更开朗,甚至学习成绩也更好。作者花了大半本书的篇幅,来讨论 ICPS 的基础训练,包括字词游戏、识别表情游戏、学习更多的连接词,它们看上去好像和社会能力没啥关系,真的有必要训练吗?其实, ICPS 中的字词游戏就像背九九乘法表,是整个训练的地基,必须打牢。那这个字词游戏怎么训练呢?

这些词是成对出现的,比如是和不是、一些和所有、之前和之后这些相反的关系。家长可以拿这些词和孩子造句子,比如就拿是和不是来造句子,孩子可能会说:我是一个男孩子,不是电线杆,不是小兔子。这些相反的关系,可以让孩子有个初步的印象,这个世界是多样的,对于一件事情,我们也可以做出不同选择。你可能觉得,这些词语,我家孩子都会说。但有的时候,会说不代表真正理解了。在作者最开始设计 ICPS 训练的时候,曾经去一个幼儿园做实验。她找来六个孩子,提出一个问题,要求孩子们多想几个不同的答案。可不管她怎么解释,孩子们总拿同一个答案来回答她。作者半天才搞明白,原来孩子们不理解“不同”这个词是什么意思。

为什么会出现这种情况呢?因为孩子学习语言,靠的是模仿。我们经常会听到从孩子嘴里冒出大人说过的话,比如“天暗了,出门带把伞”。大人说这句话,是在阴天时说的。孩子模仿这句话,可能是在一个平常的傍晚说的。我们听到会觉得很有趣,但这也反映出,孩子会说一句话,跟他理解了一句话,是不能完全画等号的。所以作者认为, ICPS 训练的第一步,就是要进行字词训练。不光要让孩子会说,还要帮助孩子理解词语的意思,这样才能在后续解决问题的时候,灵活应用这些词。这才算是把模仿学来的词语,真正变成自己的词语。

作者设计了一系列循序渐进的训练,父母可以根据孩子的实际情况,调整难度。比如,可以先给孩子看一些简单的图片,上面是一些夸张的表情,像是笑脸、哭脸、生气的脸、沮丧的脸,让孩子通过观察,识别这些脸分别代表什么样的心情。或者,父母躲起来,假装哭或者笑,让孩子猜猜,父母可能是什么心情。然后,鼓励孩子通过提问,去了解别人的感受,或者通过回答,说出自己的感受。

父母也可以为这项训练增加一点趣味性,比如来个角色扮演,猜猜故事书里主人公的心情,让孩子把具体的事情跟心情联系起来。通过这些训练,让孩子知道,他可以通过用眼睛看,用耳朵听,或者直接询问别人来了解别人的感受。这样,孩子对感受的理解,就不会单单停留在字面意思上。不要小看 ICPS 的基础训练,有些父母发现,经过字词训练和理解感受的训练之后,孩子已经能自己解决一些问题了。

比如,有了对字词的熟练掌握,孩子可以用另一种选择来解决冲突。像是选择不同的物品:你玩这个,我玩那个,咱们就不能打架了;或者选择不同的时间:你先玩,我等会儿再玩,等等。

他们也慢慢知道,别人跟自己一样,也会有生气、开心等等不同的感受。跟别人一起玩的时候,最好能选择大家都开心的办法,而不是只顾着达到自己的目的。多了这些思考,孩子的社会能力自然而然有了提高。ICPS 的基础训练,包括字词训练和理解感受的训练,最重要的作用,就是帮助孩子建立一个观念:遇到问题,应该寻找解决方案,而解决方案是有选择的。

ICPS 升级版训练的作用

ICPS 的两个升级版训练方法,分别是:寻找多种解决办法的训练和考虑事情后果的训练。这两个训练可以帮助孩子找到更好的办法。

寻找多种解决办法的训练

在养育孩子的过程中,父母们应该都有体会,孩子学习新事物总要有个过程,走路也好,说话也好,都会在反复的锻炼当中,变得越来越熟练。解决问题的能力也是这样。所以,哪怕孩子的办法不够好,作者建议父母也要先稍安毋躁。不管孩子提出什么样的办法,不要否定他、批评他。就算我们心里有比孩子更好的办法,也不要直接告诉孩子。我们可以通过其他办法引导孩子,鼓励孩子去寻找更多解决问题的办法。父母可以提出一个假设的问题,让孩子想出不同的解决办法,并且多多益善。

这个练习是 ICPS 训练中很重要的一步。即便孩子已经能想出不错的办法,也有必要开展练习。为什么这么说呢?作者说,练习的目的,不是为了找到最好的办法,而是为了开拓思路。让孩子知道,同一个问题,可以有不止一个解决办法。如果我的第一个办法不管用,我可以试试别的办法。这样,当办法行不通的时候,孩子就不容易气馁。

比如,一个孩子想要同伴的植物种子,被同伴拒绝了。于是,孩子想出了第一个办法:我的自行车给你骑。对方不接受。孩子又想了第二个办法:她拿来铲子,提出跟同伴一起种花,这一次成功了。

在这个例子里,我们不能说孩子的第一个办法不好。它不奏效,只是因为它不符合别人的想法。好在,这个孩子接受过 ICPS 训练,她没有因为被拒绝了,就立刻放弃,知道可以再想别的办法。这也就是为什么我们要训练孩子,去思考更多办法的原因。

考虑事情后果的训练

孩子毕竟是孩子,有时候他们想出来的办法,非但不能解决问题,可能还会让事情更糟。比如有小朋友来抢他的玩具,他想出来的办法是打人家一顿。这个时候,就需要考虑事情后果的训练了。具体怎么做呢?如果孩子提出了不妥当的办法,父母可以把它当成一个新的问题,让孩子继续思考:接下来会发生什么,新的冲突又该如何解决。这其实是给孩子进一步思考的机会。经过 ICPS 训练的孩子,能够意识到事物之间的联系,也能理解别人的感受,他会逐渐认识到,不好的办法会带来更多问题。

比如,妈妈让孩子思考这样一个场景:一个女孩在喂仓鼠,一个男孩也想喂,他应该怎么办呢?孩子想出的办法简单粗暴:那就把她推开。按照这个办法做,接下去会发生什么呢?女孩会有什么反应?她会哭,还是会跟男孩打起来,还是跑去跟老师告状?在这些情况下,男孩又应该如何应对?经过这些思考,孩子发现,直接推开女孩,我不但没能开开心心地喂仓鼠,反而惹出了其他问题。所以,他自己就会否定这个办法。

看上去,这个思考后果的过程好像很长,但作者说,熟能生巧。随着 ICPS 训练的开展,思考后果的过程会不断缩短,可能只要父母简单提醒两句,孩子就知道办法不妥了。最终,孩子的思考能力会显著提升,能够直接想出妥当的办法。这就是父母期望中的,有良好社会能力的孩子。

所以,当孩子试着自己解决问题,父母不用担心他们的办法不够好,或者不奏效,也不用急于教给他们所谓的好办法。父母要鼓励孩子,就同一个问题想出尽可能多的办法;然后引导孩子,思考他们的办法会有什么后果。孩子会自己发现,哪些方法很糟糕,哪些方法更好。重要的是,他们学会了独立思考,拥有了更强的社会能力。