教养的迷思-读书笔记

作者朱迪斯•哈里斯,美国知名的心理学家、作家。1997年获美国心理学会颁予杰出心理学作家的乔治•米勒奖。撰写过多本关于“儿童发展”的大学教科书、畅销科普书籍,包括《基因或教养》以及这本《教养的迷思》。哈里斯是位独立的研究者,于演化、社会、发展心理学等领域深耕多年,见解独到。《教养的迷思》自出版以来,因其挑战传统认知的观点,在学术界引起了巨大的震撼与回响。

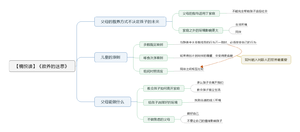

本书告诉我们父母的教养方式对孩子其实并无决定性影响,真正影响孩子的有三大原则,分别是多数裁定原则、啄食次序原则和组间对照效应。父母应该帮助孩子学习如何离开家庭、帮助他们选择好的成长环境,并且父母自己要过好自己的生活,放下焦虑,享受和孩子在一起的时光。

父母的教养方式不决定孩子的未来

作者认为,父母的教养方式并不能对孩子产生决定性影响。我们来看一下作者在书中提到的一个例子。

比如,美国是个移民国家,在很多移民家庭里,父母作为第一代移民,讲的英语是带口音的。但是,子女作为第二代移民,很小的时候就到了美国,他们往往能讲一口流利的英文。在移民家庭的例子中,有家庭因素,也有家庭之外的社会因素。如果家庭因素是更重要的,那么孩子讲的英语应该更像父母,也应该带着浓厚的口音,但事实却并非如此。而是家庭之外的社会因素更重要。

在瑞典,有一项关于孩子挑食的研究,研究者发现,有三分之一的孩子要么在家里挑食,要么在学校挑食,只有8%的孩子在家里和学校里都挑食。为什么孩子在家里和在家庭之外的行为会有差异呢?

第一,是人在一种情境中学得的技能不一定可以直接应用在另外一个情境中,你在中国的待人接物之道,到了美国不一定好使。同样,孩子们在家里学到的技能,不足以应对在学校里的生存挑战。

第二,人是一种群居动物,人是要区分我们和他们的。在孩子看来,孩子们是我们,而成人是他们。在孩子们看来,我们大人是一群望而生畏、不讲道理的奇怪物种,一个群体要是想更加团结,就会对外排斥,这是个规律。所以,在孩子群里,最酷的行为就是敢于挑战成人的权威。对孩子来讲,最重要的是如何融入同龄人,而不是学会成为一名成年人。

父母在家里教的,只能用于家里,到了学校里,孩子还必须自己学会另外一套行为模式。当孩子模仿父母的行为时,他们并不是不分好坏,照单全收,他们是非常谨慎的。只有当他们父母的行为与社会上其他人的行为一致时,他们才会模仿父母。

作者把小孩子比作犯人,把父母比作监狱看守。监狱看守和犯人是两种不同的人,犯人不会去学习怎么成为监狱看守,而是要去学习怎么成为犯人。同样,小孩子的目标不是成为一个成功的大人,而是成为一名成功的孩子。犯人会想办法跟监狱看守搞好关系,因为监狱看守的权力很大,得罪了监狱看守,会让你吃不了兜着走。但仅仅跟监狱看守搞好关系是没有用的,要是你跟监狱看守搞得太亲近,别的犯人反而会歧视和冷落你。

同样,小孩子也会想办法和父母搞好关系,但是,仅仅成为父母的乖宝宝是没有用的,孩子长到一定的年岁,就会有意地跟父母保持距离,这不是因为他们不爱父母了,而是因为如果跟父母搞得太黏糊,会遭到别的孩子的嘲笑和奚落。

犯人有自己的文化,监狱里不断有老犯人出去,新犯人进来,但是文化却是始终不变的,他们有自己的道德标准。

比如,他们会很鄙视那些拍监狱看守马屁的人,很鄙视那些打小报告的人。他们必须服从看守的指令,否则就会吃苦头,但是他们又不想百分之百地服服帖帖,所以他们会搞点小动作,跟看守们暗中较量。如果他们能够侥幸地在跟看守的斗智斗勇中取胜,他们就会非常高兴。

那么,一个新的犯人如何学习成为一名犯人呢?一种比较被动的办法就是犯错误。如果违反了监狱看守制定的规则,看守就会惩罚他们,但是如果违反了犯人的规则,犯人就会嘲笑他们,不搭理他们,甚至攻击他们。久而久之,新进来的犯人就知道什么是应该做的,什么是不应该做的。另一种更为主动的办法是观察。刚进来的犯人会更为谨慎,主动地模仿其他犯人的行为,而且要迅速地辨认出谁是牢房里的老大,什么是犯人之间的禁忌。他们会通过尽快地找到学习的榜样,习得监狱里的生存法则。

孩子们也是一样。孩子有自己的文化,怎么跟别的小孩玩耍,不是天生就会的,而是要通过不断的练习,才能掌握的技能。当孩子只有一两岁的时候,他们还不太会了解对方的意图,但他们已经知道模仿对方。到了两三岁之后,孩子逐渐学会了用语言和行动互相交流,他们开始学会做游戏,也慢慢地学习如何彼此相处。所以,孩子最大的愿望就是尽快成为集体中合格的一员,越是长大,他们对儿童群体的认同感和忠诚度就越强烈。

儿童的原则

那么儿童世界到底在按什么样的原则运转呢?第一,是多数裁定原则;第二,是啄食次序原则;第三,是组间对照效应。

多数裁定原则

多数裁定原则就是,当某人的行为与群体中大多数成员的行为不一致时,这个人必须改变自己的行为。

比如,你在家里和父母讲的是方言,但到了学校,小朋友们讲的都是普通话,你肯定要讲普通话;相反,如果你在家里讲的是普通话,但是到了学校里,大家讲的是方言,那你肯定要学会当地的方言,否则就会受到大家的嘲笑和排斥。这对孩子们来说是最痛苦的事情。

在童年时候,性别差异非常重要,所以很多行为规则跟如何对待异性也有关。男孩子有男孩子的规则,女孩子有女孩子的规则,一旦越界,就会受到大家的无情嘲弄。这就是为什么孩子们宁可冒着激怒老师的危险,也不愿加入到异性的群体中。所以,孩子所在的群体对他们影响很大。

比如,孩子对学业的态度会受他所在群体的影响。如果一个孩子天资聪颖,而且碰巧加入到学习好的圈子里,他可能成绩会更加优秀。随着孩子们年龄的增长,他们有更多的自由选择交什么样的朋友,这会进一步地扩大同辈群体的影响力。比如,他长大之后,会更多地去选择和其他学习成绩好的朋友打交道,在这群聪明孩子的群体里,每个孩子都会更加努力,表现得更好,结果每个孩子就真的变得更聪明。

作者说,多数裁定原则,在现实中,并不完美。因为并不是所有的孩子都有平等的。在孩子中间往往存在着等级次序,这种等级,在男孩子中尤其明显。

啄食次序原则

作者提出,啄食次序原则对孩子的影响可能更大。所谓的啄食次序,指的是群居动物通过争斗取得社群地位的现象。为什么叫啄食次序呢?因为动物学家最早观察到在一群鸡中间,谁先去啄食,谁后去啄食,是有讲究的,社会等级高的鸡有进食优先权。如果一只社会地位低的鸡跑到了前面,别的鸡就会去咬它,提出警告。后来,动物学家发现在大多数群居动物中都有这样的现象。在人类社会中,也一样能够看到啄食次序。

所以,我们就可以理解孩子在学校里要有朋友,朋友多的孩子性格就会更加自信,其实不一定。如果孩子交的朋友和他一样,处于孩子群体中的底层,不被其他孩子尊重,他们的性格会更孤僻、内向。孩子在学校里有没有朋友,有多少朋友并不重要,更重要的是他们是不是被整个群体排斥,一旦孩子被群体排斥,将会对他的自尊心造成巨大打击。而且被同伴孤立的不安全感,很有可能会伴随终生,不容易完全消失。但这并不是说就一点好处都没有。

比如,作者小时候是个假小子,特别吵闹、好动,很喜欢交朋友。到了小学四年级,他们家搬到了美国东北部一个城市的郊区。作者的新学校里有一群非常势利眼的小姑娘,她们个个都是淑女范儿,谈的都是发型啊、衣服啊。作者在班上个头最小、年纪最小,还戴眼镜,自然受到班上姑娘们的排挤。她想找人家玩,人家就是不跟她玩。于是,她从一个活泼的孩子变成了一个拘谨、害羞的孩子。没有同伴,她变得更爱读书,读着读着,她的学习成绩越来越好。后来,她转学到了新学校,变成了一个成绩优秀的好学生。

组间对照效应

这是孩子群体性的运行规律。对上学的孩子来说,学校里最重要的人是其他孩子。但是,学生群体又会分为小的群体。

比如,小孩子对性别的差异就非常敏感,一旦孩子们把自己归为男孩和女孩,这种自我归类就会强化两性之间的差异。

每一个小的学生群体都会试图强化自己的归属感,同时反对其他的学生群体,因此,组间的对照效应会越来越明显。这种组间对照效应会变成“自我实现的预言”。

比如,一个孩子被同学们视为“好学生”,他就会更多地去跟学习好的孩子交往。但如果一个孩子被同学们视为成绩不好的学生,他就会和成绩不好的学生混在一起,而且会觉得不学习才酷。

父母能做什么

身为父母,我们对孩子有不可推卸的责任。我们应该怎么做呢?那就是,教会孩子如何离开家庭、给孩子选择好的环境、不做焦虑的父母。

教会孩子如何离开家庭

孩子们在家里能够学到家庭的行为规范,但这并不意味着他们会把家里的行为规范带到外面的世界。所以,你会观察到一个有趣的现象,那些已经长大成人的孩子,一旦回到家里,又会变成当年父母身边的淘气孩子,忘了自己在社会上的各种身份。同样,当他们离开家庭的时候,他们会把父母教给他们的家庭规范抛在脑后。但是,孩子确实在家里能学到一些更好地帮助他们应对外部世界的技能。

比如,父母可以给孩子提供各种知识和训练,让他们出门之后更好地应对外面的世界。如果孩子们热爱体育,家长可以帮助孩子们先在家里练习打篮球、打羽毛球,学得一技之长,到了孩子群里才好镇住小伙伴。同样,家长可以帮助孩子学习弹吉他、学习怎么做饭、学习怎么开车,这都会对孩子离开家庭之后的自主生活有帮助。

父母要想帮助孩子,就要尽量减少孩子被群体当作负面角色的可能性,要尽可能地让孩子更合群、看起来更正常,或者更好一些,看起来更有吸引力。孩子不希望自己与众不同,在群体中与别人不一样对孩子来说是很可怕的事情。

给孩子选择好的环境

在孩子的孩童时期,父母是有能力帮助孩子选择同伴的。环境和同伴对孩子的成长影响很大。

比如,如果你的孩子,总是被人欺负时,家长应该考虑搬家。如果你的孩子在一个群体里地位最低,地位高的孩子总在打他,就一定要让他脱离这个环境。

虽然一般情况下,搬家对孩子有不利的影响,比如他们要从头开始,适应一个新的环境,但是,如果原来的同伴群体让他们过得很痛苦,那么搬家就能解决大问题。父母能够帮助孩子最重要的一点,就是帮孩子找到适合他们成长的环境,最好还能找到和他们一样、玩得来的小伙伴们。

如果你要想这样做的话,必须要趁早,因为你对孩子的影响会随着他们的年龄增长而缩小。对于小孩子,父母几乎能够控制他们交什么样的朋友,但是等他们到了十几岁,进入青春期之后,你就不可能再控制这些孩子了。

不做焦虑的父母

作为父母,一方面,我们应该放下过度的压力和焦虑,另一方面,要更重视自己的生活,不要全身心就围着孩子转。在每一个家庭中,最重要的关系实际上是夫妻之间的关系,然后才会是跟孩子之间的关系。

我们不要期待改变自己的孩子。孩子跟父母也是朋友的关系,父母不可能赐予孩子在社会上的自尊和地位。不能指望通过给予孩子柔情蜜语,让他去抵挡外面世界的尖酸刻薄,孩子有孩子自己的路,你不可能替孩子去走属于他自己的那条路。

焦虑的父母只能让孩子感到更加紧张。孩子的成长需要时间,你的生活也需要时间。我们要放下焦虑,只提供鼓励和支持,不强加压迫孩子。不要把孩子变成父母焦虑的对象,如果父母整天担心不已,唯恐做错事,害怕一个字或一个眼神都会毁了孩子的一生。