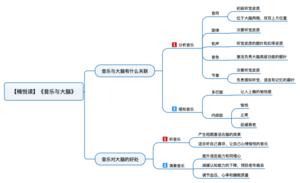

音乐与大脑-读书笔记

从古至今,音乐一直是人们精神生活中必不可少的内容。音乐的起源,可以追溯到人类文明之初。但音乐如何被大脑感知,则是科学家长久以来关心的谜题。

从古希腊先哲提出音乐宇宙的概念,到神经学家揭晓听觉的生理机制,再到如今借助人工智能技术创造“赛博格”,用音乐疗法对抗精神疾病,科学界孜孜不倦地探索着音乐的奥秘。长期关注医疗健康领域的科学记者米歇尔·罗雄将通过回顾这些发现,引导我们领略音乐与人类大脑之间不可思议的关联。

音乐与大脑有什么关联

摇滚、爵士、古典、歌剧、说唱、电音……为什么人们会喜欢不同类型的音乐?为什么有些曲调让我们为之落泪,或让我们为之兴奋甚至为之起舞?为什么丧失了运动和语言能力的人,能够在听到音乐时奇迹般地做出回应?假设现在你播放了一段喜欢的音乐,可能是青少年时期最爱的那首民谣,或是贝多芬交响曲中某个迷人的乐章。

我们知道,当音乐响起,透过声波传进我们的耳朵,在内耳部分,声波就会被耳蜗分成不同的频率,并带动下方的纤毛振动。这些纤毛,叫做感觉神经元。

作者说,一个声音能引起一组纤毛振动,产生电信号,再通过听觉神经传递给大脑。当听觉神经传递给大脑信号以后,我们的大脑会根据这些信息进行分析,引起关联。而这种关联涉及2个方面:分析音乐和感知音乐。

分析音乐

当音乐经过耳朵这一层“过滤”,进入大脑,立刻被拆解成五个元素:音符、旋律、和声、音色和节奏。这五个要素组合起来,才是我们听到的音乐,不同的元素会点亮我们大脑的不同区域,来解析这五个元素。

首先是音符,也就是我们所熟悉的音高。 有的人天生音域宽广,可以唱很高的音;而有的人天生拥有浑厚的嗓音,唱起低音来游刃有余,这就是音高。振动的频率越高,音调越高。而辨别音高或频率,是初级听觉皮质的功能,也是音乐最先点亮我们大脑的区域。

初级听觉皮质位于我们大脑两侧,双耳上方的位置。初级听觉皮质耐心地将一个个音分解开,也就形成了我们听到的音乐。

接着,旋律。音乐旋律,是由次要听觉皮质感知的,它位于初级听觉皮质旁边。相应地也在大脑两侧。这个区域不仅有辅助的功能,还能检查你听的旋律有没有走调。而次要听觉皮质还能辨别音乐的节奏。这些听觉皮质都位于颞叶部位,这是负责感知听觉、语言和记忆的核心区域,大概位于听觉皮质的上方。

然后,和声。我们学音乐的时候,老师会教我们几个主要的和弦,其实这就是几个音符叠加的和声。伴随着几个交替和弦的丰富乐声,我们就可以演奏大部分的流行歌曲了。负责探测和感知和声的大脑区域位于听觉皮质的额叶和扣带皮质。简单说来,就是深入大脑的前部和内侧面,这部分大脑负责认知、信息处理、奖赏等这些高级功能。

最后,音色。例如人声、钢琴声、小提琴声等等。而辨别音色由颞叶的听觉区域来完成,同时也会激活负责大脑高级功能的额叶。

音符、旋律、和声、音色和节奏组合起来,存放在我们的听觉皮质和额叶区域中,这也就解释了为什么当我们想要唱某个曲子的时候,不需要再听,我们的脑海中也会出现这首歌。

感知音乐

什么是感知音乐?就是当我们听到一首喜欢的曲子的时候,我们产生的愉悦感就是在感知音乐。比如当听到熟悉的副歌,我们忍不住轻声跟唱,感受到一股无法解释的愉快与陶醉。那么,是什么让音乐有这样的魔力呢?那就是我们常说到的多巴胺。

2001年,神经学家罗伯特·扎托雷教授与他的学生完成了一项实验,让测试者在正电子发射断层扫描仪中聆听高亢激昂的音乐,很快,测试者变得心跳加速、呼吸急促。这时,研究人员发现大脑的某些特定区域被激活,包括杏仁核和伏隔核,这些部位与大脑的奖赏、情绪、成瘾、快乐与恐惧密切相关。 而研究人员从扫描仪中的图像看到,负责这些功能的区域,以及神经递质,也就是神经元之间传递信息的化学物质,与一种广为人知的神经激素有关,这就是多巴胺。

我们都知道,多巴胺能给人一种让人容易上瘾的愉悦感,或者说是快感更加适合。听音乐并不只分泌多巴胺,还能产生大量的内啡肽 。这种激素被誉为“生命之源”,有很强的抗衰老功效,不仅能带来没有副作用的愉悦感,还可以减少疾病的痛苦。所以,听音乐不仅能带来快乐,还能止疼、延缓衰老。

也就是说,大脑不仅从物理层面分析音乐,还从情绪方面感知音乐,两个系统相辅相成,带给我们难以忘怀的音乐体验。

音乐对大脑的好处

除了令人愉悦、放松以外,音乐对我们的大脑有什么好处吗?我们从两个方面聊聊:听音乐和演奏音乐。

听音乐

爱因斯坦曾说过:“死亡就意味着再也听不见莫扎特的音乐。”我们经常会听到一种说法,古典乐能提高人的智力。例如所谓的“莫扎特效应”——它说的是,给儿童、婴儿,甚至是肚子里尚未出生的胎儿听莫扎特的音乐,他们以后就会变得更聪明。那么到底这种说法对不对呢?

有这么一项研究:研究者曾对36名大学生进行实验,将他们分为三组,让他们分别在脑海中想象折纸成形和展开的三维结构。而在开始前,三组受试者要经历10分钟的不同准备过程,分别是:第一组保持沉默;第二组听取放松身心的话语引导;而第三组则聆听10分钟的莫扎特《D大调双钢琴奏鸣曲》。

实验结果出来了。研究者发现,听了莫扎特音乐的学生最擅长想象折纸在完成后的外观,也就是说,他们对视觉图像的想象力增强了,右脑得到了开发。但遗憾的是,这种效果只能持续15分钟,而且他们的智力和推理能力完全没有提升。

2010年,研究者再次进行了深入的实验,发现各种音乐都会产生这样的效果,甚至有的流行乐获得的效果,比莫扎特的音乐还好。

所以作者说,“莫扎特效应”其实根本不存在,只要是带来愉悦、兴奋效果的音乐,或者是一杯好喝的奶茶、咖啡,或放松身心的快走散步,都能产生短期激活右脑的效果。

演奏音乐

当然,听音乐不是没有任何用处,其实真正对大脑有更多益处的其实是练习和演奏音乐:学习演奏一门乐器不仅可以延缓“认知能力”的丧失,延缓衰老,预防老年痴呆;而且研究发现,从小学习音乐能够提高孩子的听觉功能、运动协调性和对节奏的感知,比如语言能力和学业水平的提升等等。那么,孩子从什么时候开始学习音乐最好呢?

科学家认为,在大脑发育的“敏感时期”,也就是三四岁的时候,学习一门乐器涉及阅读、记忆和肢体协调运动等多项高级功能,会对神经元回路的可塑性产生显著的影响,改变大脑的结构。

研究发现,长期练习演奏一门乐器,让大脑听觉和运动皮质的灰质产生了新的连接——灰质就是一个由功能性神经元组成的区域。在周边的其他区域,包括前运动区和协调运动的小脑也产生了新的连接。不仅如此,负责将电信号从听觉传递到右侧大脑的白质也有所增强, 而负责左右脑连接的胼胝体的神经纤维数量也显著增加。

简单说来,从小学习音乐会改变大脑的结构,增强各个区域之间的连接——从而提升肢体协调性、语言能力、认知能力、专注度和同理心,有这些能力之后,孩子在学业和社交上自然也更容易取得成功。

比如,2011年,神经学家帕特尔提出一项“歌剧”理论,来解释演奏音乐对语言能力的帮助。“歌剧”——也就是OPERA这个词,其实是五个词的合体,分别是:Overlap(重叠)、Precision(准确度)、Emotion(情绪)、Repetition(重复)和Attention(注意力)。 首先,大脑中负责解码语言的神经元网络,恰好与解码音乐的网络重叠,这是音乐训练与语言相关联的基础;第二,音乐对神经元网络的精确度甚至比语言要求更高;第三,使用这些神经元网络的音乐活动能产生大量的积极情绪;第四,演奏音乐必须要进行大量的练习,所以会重复锻炼这些神经网络;最后,演奏音乐需要持续的注意力。

所有这些情况加在一起,就能解释,为什么练习音乐也能训练语言能力,特别是口语的流利程度。不仅如此,很多研究还表明,音乐训练可以提高记忆力,第二语言的习得和阅读能力等等,但作者提醒我们,演奏音乐虽有诸多好处,但似乎无法提高数学和空间能力。 不仅如此,对于成年人来说,随着年龄的增长,大脑功能会不可避免地退化。但研究发现,练习、演奏音乐有助于减缓认知能力的下降,预防老年痴呆。

在书中,作者提到一组实验,研究者将60岁以上的老人分为两个小组,让第一组老人学习6个月钢琴课程,而让第二组不学乐器,作为对照。6个月之后,研究发现,接受音乐训练的老人的记忆力和运动技能都有显著的提高。

所以,我们可以看出音乐不仅可以让我们快乐,还能让我们产生更敏锐的感受力和认知力,让我们在人生的每个阶段都时时获益。音乐为我们的大脑提供养分,而人为音乐赋予灵魂。

你看,多听听音乐甚至是动手去学习一种乐器,可以让我们得到这么多益处,何乐而不为呢?如果家里有条件,建议大家可以让孩子学习一种乐器,从而提升孩子各方面的能力。