不累心-讀書筆記

工作不難,溝通真累!在工作和生活中,我們越來越意識到「會說話」有多麼重要!職場上的問題,說白了都是溝通問題。不論是在正式場合(比如部門例會、績效面談),還是在各種非正式場合(比如同事之間的閒談),能否聽懂別人的訴求,將自己的想法、目標、要求清晰地傳遞給別人,能否推動雙方產生共識、達成協作,都是我們要實際解決的溝通問題。

錯位的溝通讓人心累,給自己製造很多障礙。那麼,如何提升自己為人處世的能力?怎樣提供有效的反饋?本書提供了從文本溝通到口頭表達的一整套高情商溝通方法,將工作和生活中可能遇到的溝通問題、場景進行拆解,並一一提供解決方案,有案例,有具體方法。從說話之道,到心理分析、場景搭建,科學、翔實、行之有效。

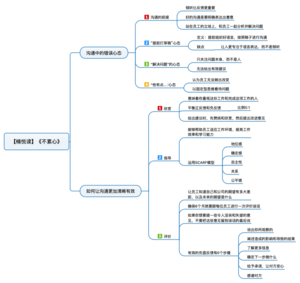

溝通中的錯誤心態

作者在書中提到,我們在溝通中常常會出現3種錯誤心態,錯誤的心態會讓我們的溝通更加困難。那麼這些錯誤的心態有哪些呢?分別是:「提前打草稿」的心態;「解決問題」的心態;「他有點.....「心態。

」提前打草稿「的心態

意思是說,我們在與人溝通的時候,會在心裡先演練一遍,然後再跟對方溝通。這種心態的缺陷是什麼呢?使你更專注於語言表達,而不是傾聽。我們知道有效的反饋,是建立在傾聽上的。如果你的溝通影響了你的傾聽,那麼這就是一種無效的溝通。

對我們大多數人來說,在焦慮的時候,我們的記憶會僵化。一邊偷看寫好的草稿,一邊進行反饋對話,會看上去很不專業,而在給予別人反饋時照本宣科,只會更糟糕。

比如,作者有一次採訪一家小型服裝公司的創始人兼首席執行官,她們公司的新業務發展迅速,恰巧她剛剛與表現不佳的員工進行了幾次艱難的反饋對話。在與其中一個人談話之前,她費盡心思想好了說辭。「我說的話都沒毛病。然後把這些話都背下來了,並按計劃完成了每一步。反饋結束時,她如釋重負,但是對方很生氣。 這位創始人對作者說:「對方最後說了些什麼我已經不記得了,我滿腦子全是我要說的話。」她垂頭喪氣地說,「我能想起的就是反問自己為什麼這樣行不通?」

那麼這位創始人為什麼會反饋失敗?作者認為,因為這位創始人把精力集中在錯誤的事情上,把注意力放在問題上,而不是人身上。而正確的做法是從對方的角度去思考問題,然後提供有效的建議。

「解決問題」的心態

這種心態,體現的是你需要解決的是問題,而不是引起問題的員工。當你以「解決問題」的心態與員工對話的時候,員工不會說「老闆站在問題的角度上」,而是會說「老闆沒有問我怎麼看這件事」,或者「他不關心我」,或者「感覺他更關心的是那天早上我曠工這件事,而不是我為什麼曠工」,或者「他對問題並不在乎,只不過記了我一筆而已」。

比如,卡西迪是一名視頻遊戲行業的高級軟件工程師,他每周都會與管理者進行一對一的交流,他覺得這樣會讓自己的表現越來越好。卡西迪擅長解決棘手的編程問題,因此團隊中的其他工程師經常向他請教。他的上司和上司的上司都會對他進行績效考核。 在績效考核的前一天,他的上司還對他說:「你這一年的表現都很優秀」。但是當他上司的上司找他談話的時候說:」據我們了解,別人問你的問題而你不知道答案時,你有時候會胡亂回答,殊不知,這將造成非常嚴重的後果。」卡西迪蒙了,他從未遇見過這樣的情況。卡西迪問上司能不能具體到細節上的時候,上司只是含糊其辭,說不行,只是讓她以後避免,也沒有給出具體的建議。

所以,卡西迪非常沮喪,這就是一種解決問題的心態,領導沒有考慮員工的心情,也沒有給出有價值的建議,只是讓員工趕快把這個問題解決了,不要再出現同樣的問題。

「他有點....「心態

即你認為員工無法改變或不願做出改變。如果你想的是「他就這樣」而不是「他做了什麼」,就說明你陷入了這種心態。你可能會發現自己有以下這些想法,即「這個人好勝心太強」或「那個人有點固執」。你有可能是在描述某種個體特徵,或者是某位員工經常做的某個行為,你確信這是與生俱來的,沒法改變。

比如,你若是斷言「小王壓根兒不知道如何發送一封有五個段落的長郵件」,那就說明你有這樣的心態。這種心態會破壞反饋的效果。因為在你的內心深處會一直認為,無論員工做什麼,這個問題都會始終伴隨着他。

你可能會想:「嗯,我私下裡覺得小王是個控制狂,但我足夠聰明,不會表達出來。」也許你巧妙地隱藏了真實觀點,但是作者在對員工反饋體驗的調查中發現,他們認為在自己經歷過的最糟糕的反饋中,通常都會感受到這樣的信息。

當主管在某位員工的績效評估中寫下「總的來說,他有點懶惰」,或者「他不愛與新人一起工作」,抑或「他對工作不夠堅定」時,這位員工會覺得恐怕要被解僱了。

人類在描述和解釋人們為什麼做自己所做的事情時,傾向於高估個性因素或者與情境環境有關的性格因素的重要性。這種偏差在心理學有個術語,叫做「基本歸因錯誤」。

比如,如果你的伴侶做了一些沒有頭腦的事情,你可能進行性格歸因我的伴侶是個不體貼的懶漢,我們需要分手。如果我們看到一個人做了一件非常討厭的事情,通常會推論說,這個人品性惡劣。

但事實並沒有這麼簡單,如果你用一種固定型的心態看待一件事情或者一個員工的時候,那麼可能對員工的打擊是巨大的,所以作者不建議我們用固定型的心態看待員工,而是應該擁有成長型的心態看待一件事。

什麼是成長型心態?成長型思維的核心在於:始終自我檢驗、自我發展、自我激勵和擁有責任感。擁有成長型思維的人,可以在任何時候接受自己的不完美,並願意找出原因,持續完善自身的思維和行動模式,不斷適應變化,甚至引導變革。當管理者對員工抱持成長型心態時,管理者不僅會改變自己的語言,也更容易率先給予反饋。

哈佛大學和得州大學奧斯汀分校的研究人員發現,當管理者對員工抱持成長型心態時,管理者不僅會改變自己的語言,也更容易率先給予反饋。和那些認為員工不會持續學習進步的管理者相比,對員工採取成長型心態的管理者給予員工書面反饋的比例要高出63%。

如果你在一家公司工作,希望管理者能夠坦率直言,並經常提供反饋,那麼關鍵就是看他們是否抱持成長型心態了。員工能察覺出這兩種心態的差別嗎?答案是肯定的。對員工來說,從具有成長型心態的管理者那裡得到的反饋讓他們更受鼓舞,讓他們感到自己一直受到支持,而那些來自固定型心態的管理者給出的反饋,則不會給員工帶來這種感覺。

所以,作為一個管理者,首先你要意識到與員工同在,要站在員工的立場上,和員工一起分析並解決問題。你要讓他們知道,「你所做的對我很重要,你對我也很重要。而且要站在員工的角度進行對話,把重點放在員工優先考慮的目標上,或者弄清楚員工正在尋求什麼樣的反饋。

而且我們要明確表達出善意,如果你要給人提供指導或評價,可他卻不想聽你的,你就得找機會跟他說:「我是真心希望你好。」不要認為這句話太過直白,也不要認為你前段時間說過類似的話就不必再說了,這句話說多少遍都不嫌多。你需要在傳達壞消息的同時表達出善意。

有好的初心是不夠的。提供反饋時,你需要把它說出來。因為人們傾向於「遷怒於傳達壞消息的人」,這就意味着當有人說我們不愛聽的消息時,我們會產生反感,認為他們是出於自私或惡意。人們傾向於把人往壞處想,很少把人往好處想。因此,你必須讓大家知道你的善意。

那麼我們怎麼知道自己有沒有關注員工呢?作者在書中提到了五個信號:

1.你不知道他人的目標。

2.你不知道他人需要什麼類型的反饋。

3.其他人也能聽到你所說的。

4.談話過程中全都是你在說。

5.你不知道他人的看法。

如何讓溝通更加清晰有效

溝通有三種類型:欣賞、指導和評價。如果你能意識到欣賞、指導和評價是三種不同的反饋方式,那麼溝通就會更加清晰明了。每個員工都需要這三種不同的反饋。

欣賞

欣賞意味着你重視這份工作和完成這項工作的人。美國一項全國性的研究發現,約37%的管理者承認,不會因為員工工作出色而表揚他們;16%的管理者認為,不會僅僅因為員工提出了不錯的想法而表揚他們。

這意味什麼?這意味着當員工表現的優秀的時候,10個管理者中有4個會默不作聲,每6個人中只有一個會含含糊糊地誇獎說:「這個好點子是小王提出來的。」

當管理者不給予員工應有的稱讚的時候,對於很多人來說,就錯過最好的員工。所以要想組建一支高效的團隊,你必須要對團隊成員給予稱讚。那麼具體應該怎麼稱讚對方呢?

要平衡正反饋和負反饋,比例應該是5:1。密歇根大學的研究人員發現,表現最好的團隊,也就是利潤最高、客戶滿意度最高的團隊,員工每受到一次批評,同時會得到五六次表揚。表揚和認可往往要在員工做出出色工作之前給予,而不是之後,尤其是員工正在努力完成一個項目時,很需要得到管理者的讚賞。團體優勢提升團隊,個體優勢提升個人;團體優勢需要得到肯定,個體優勢也需要時常得到肯定。

所有人都想知道自己的短板是什麼。當他們在疲憊不堪、屢屢受挫時就一個念頭:「我到底有沒有取得進步?」事實證明,我們最渴望的是進步。

哈佛商學院的特蕾莎·阿瑪比爾與發展心理學家史蒂文·克萊默一起分析了238個人的日常工作日記,總共12000多篇,發現人們最想要的感覺是每天進步一點點。日記里記錄的最好的一天往往是人們取得些許進步的日子,樸素而簡單。

所以,我們對於表現不好的員工,不光要批評,而且還要有正向反饋,給員工積極的鼓勵,並且幫助他們分解任務,讓對方看到自己真正取得的進步。

而且我們在給對方提建議的時候,還要注意順序。如果用一些鼓勵和肯定的話作為反饋對話的開場白,參與者會更加關注隨之而來的負面反饋,並會認真加以思考。也就是說,我們要先讚揚和欣賞,然後再提改進意見,這麼做更容易讓對方接受。

指導

指導能夠幫助員工適應工作環境、提高工作效率和學習能力。而且在提建議之前我們需要了解對方對某一問題的看法,而不是直接給出指導,作者稱這一方法為「跟進式提問」。

奇普·希思和丹·希思的著作《行為設計學——打造峰值體驗》發人深思,書中提到,如果你想成功地指導別人,需要遵循一個經典的公式,即「高標準+信任+下一步的具體做法+充分支持」。

這些步驟的順序不重要,重要的是不要急於幫忙,要先了解他人的觀點和想法。你應該表達信任,具體說明下一步怎麼做,按需給予充分支持,而不是把你認為人家需要但人家未必需要的想法硬塞給別人。

在對方犯了錯誤時,弄清楚對方怎麼想尤為重要,比如問問:「我想知道你是怎樣看待這件事的?」這會對你有所幫助。避免以「為什麼……」為開頭來提問,因為這會讓人處於防禦狀態。問一些具體的問題,比如,「你希望發生什麼?」

很多管理者給出的反饋,會讓員工有威脅感。什麼意思?就是你突然找員工談話,說你這麼做不對,而是應該這麼做。這個時候員工會覺得領導是不是對我有意見,我是不是哪裡做錯了。

這種威脅性的反饋,不會提升員工的能力,反而會讓員工不知所措,而且還會降低員工的思考能力,讓對方的皮質醇水平飆升失去認知靈活性,這也意味着對方可能會無法找到更好的替代方案。那麼如何降低對方的威脅感呢?

作者的建議是運用SCARF模型。此模型是由神經領導力研究院的戴維·羅克及其同事開發。SCARF取自五個單詞的首字母,分別代表:

地位感(status):與同齡人相比你自己的重要程度;

確定感(certainty):你對未來走向的了解程度;

自主性(autonomy):你對現在和將來所發生事件的掌控感;

關係(relatedness):無論你把同事視為朋友還是敵人,都要與周圍建立的聯繫和形成的安全感;

公平感(fairness):你在和他人互動時所秉持的公正、無偏頗的態度。

SCARF模型背後的基本邏輯是,當這五個維度中的任何一個維度受到挑戰或被削弱時,人們就會產生脅迫感;而當這五個維度中的任意一個維度被感知時,人們就會有收穫感。

比如,你對下屬說:「我聽說你上周好幾天都早退了,我不知道怎麼跟你說,但我們可能需要讓其他人來接手這個項目。」如果這樣說,就會給人非常強烈的脅迫感,因為這樣做,模型里的五個維度都會遭受打擊: 地位感:項目要失去了;確定感,他還應該繼續努力嗎?;自主性:他不知道自己還能不能應付得來;關係:是誰在背後對他議論紛紛;以及公平感:他是否能解釋一下自己那天為什麼要早退?

如果你這麼做,也就不要指望對方還能聽進去你別的建議,他會把自己全副武裝,對你百般防備,所以,如果我們換一種方式可能會更好。

比如,「我剛剛看了一下本季度的統計數據,你的客戶數量在本部門是數一數二的。我真希望每個人都能和你做得一樣棒。」這樣就能讓對方感覺自己的表現優於同行,讓對方地位提高了。

接下來再來看看你擔心的事情和它們帶來的影響。「但我擔心爭取到這麼多客戶也會相應地付出許多代價。我注意到你在托雷斯的提案上耗費了大量時間,我需要你趕在截止日期前完成項目,不然就會耽誤其他團隊的工作。」

現在要做的是,千萬不要打擊他的自主性,要對他循循善誘,讓他主動說出自己的工作情況,以此提高他的自主性。「我希望你能給我一個更全面的解釋——你對上周截止日期出現的狀況有什麼想法?」當你設定一個新的期限時,同樣要給對方一定的自主權和控制權。「我希望至少在本周四前能看到你提交的任務。你怎樣才能完成呢?或者你希望我去徵求別人的意見嗎?」

你看,當你換一個角度,換一種方式去表達的時候,那麼對方才能更容易接受,也才能達到我們溝通的效果。所以,運用SCARF模型來對員工進行指導是一個不錯的選擇。

評價

評價可讓員工知道自己和公司的期望有多大差距,以及未來的期望是什麼。最糟糕的評價經歷是那些讓員工感到意外的評價。比如,員工認為自己的表現即使不是很出色,也還過得去,可是他們的主管卻告訴他們,他們早就已經偏離正常軌道了。

根據員工的情況,決定多久進行一次評價談話。不過,要記得確保每六個月就要跟每位員工進行一次評價談話。遇到員工表現不佳的情況,就要在結束評價談話時,確認他們理解了你的意思。可以要求他們重述一下你們談話的三個要點。

比如:「我想確保咱們互相理解,所以再囉唆一句,你聽明白我的意思了嗎?」「一定要做好成功的準備,我認為這很重要。就我們剛才討論的來說,未來三個月你的首要任務是什麼?」「我們剛才談了很多問題,我給你點兒時間消化。為了防止遺漏,讓我們再來回顧一下吧。你覺得通過談話,你的三大收穫是什麼?」

還有如果你想要提一些令人失望或沮喪的意見,不要把這些意見留到談話的最後再說。這樣做,會影響到你和他人的關係。早點告訴他們壞消息,然後給予指導或一起想辦法,這樣才能讓他們有提升、有進步。

最後,把你的觀察與你的構想區分開。在給予負面反饋時,最糟糕的是我們將自己的構想和觀察到的結果混為一談。觀察就是你所看到或聽到的。構想是你單方面認為某人這樣做的原因。你的構想,無論多麼細緻周到,都是不全面的,因此會讓人覺得不公平。

所以,有效的負面反饋應該包含六個步驟:說出你所觀察到的;闡述造成的影響和導致的結果;了解更多信息;確定下一步做什麼;給予承諾,讓對方安心;感謝對方。