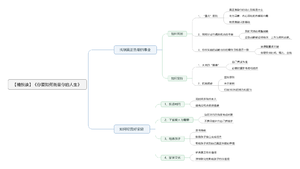

你要何如衡量你的人生-讀書筆記

本書作者克萊頓·克里斯坦森,世界管理學大師、哈佛商學院知名教授,2011年被《哈佛商業評論》評為「當代50名最具影響力的商業思想家」之一。《你要如何衡量你的人生》是根據他本人在哈佛商學院發表的一場極具影響力的演講整理而成,這場演講被譽為「哈佛商學院畢業前最重要的一堂課」。

當時畢業於哈佛商學院的詹姆斯·奧沃斯和擔任《哈佛商業評論》編輯的凱倫·迪倫,恰好聆聽了這場演講,深受觸動,並與之共同完成了這本書的寫作。作者將自己的人生經歷與企業管理研究成果相結合,用通俗易懂的文字闡述人生規劃問題。書中指出:我們一生最大的成功並不是來自他人的評價,而是內心深處的滿足;搞清楚什麼是你這輩子最重要的東西,才是如何評價自己人生的關鍵。

找到真正熱愛的事業

喬布斯曾說:唯一讓人有工作滿足感的方法就是從事你認為偉大的工作,而通向偉大工作的唯一方法就是愛上所從事的工作。如果還沒找到這種工作,那就繼續找。不要將就,要跟隨自己的心,總有一天你會找到的。

小時候有人問你,你的理想是什麼?那個時候似乎都有可能,比如,作家、科學家、運動員等等。但隨時歲數的增長大多數人都把自己的夢想丟了,很少有人真的從事從小「夢想」的職業。當我們脫口說出夢想職業的時候,我們真正了解它們背後的意義嗎?作者說對於這個問題,就是要進行「戰略」規劃,並且認為企業有企業的戰略目標,個人同樣應該有個人的戰略目標。要找到一份你真正熱愛並且能夠從中感受到幸福的事業,需要從三點開始。

「重點」原則

「重點」就是你做決策時的核心標準,即職業中對你而言最重要的是什麼?真正激勵你的動力到底是什麼。可能最普遍的,就是經濟或物質激勵。作者認為,物質激勵只在一些場合起作用,而不可能包打天下。

比如,一些高學歷人才沒有選擇高報酬的工作,反而選擇在公益組織或慈善機構工作。再比如,很多名校畢業生選擇到農村支教,到祖國最需要的地方去,雖然沒有高收入,卻有很強的工作滿足感。這些人生選擇都無法用物質動機來解釋。

作者認為,物質激勵可能只是我們從事某項工作的一個基礎因素。除基礎因素之外,真正的動力因素應該來自於人們內心深處的熱愛和興趣,也就是發自內心地想去做,這個才是真正值得我們去重視的動機。

收入固然重要,但如果把收入作為求職的首要甚至唯一標準,那麼這份工作充其量只是你的謀生手段,不可能成為你畢業追求的事業。那麼,真正讓我們非常滿意並愛上工作的因素是什麼呢?那就是赫茨伯格研究中的「動力因素」。動力因素包括:有挑戰性、獲得認可、責任感、個人成長。因為工作本身的因素讓你感覺做了對工作有意義的貢獻。動力因素很少與外在刺激有關,更多的是跟自己的內心和工作的內在狀況有關。只有找到你真正熱愛的工作,你才會在工作中找到幸福。

周密計劃與偶然機會的平衡

如何把握周密計劃與偶然機會的平衡。作者在這裡提出了兩個概念:周密戰略和應急戰略。所謂「周密戰略」,是你在做一件事情之前,就已經制定好的周密計劃,也可以說是預期機遇;而所謂「應急戰略」,則是面對意外出現的機遇臨時採取的措施。戰略不是對一些聯繫不緊密的事情進行分析,即不是在一次高級管理層會議上,根據當時能獲得的最好數據及其分析來決定的,而是一個情況多樣、難以控制的連續過程。

要找到一份既能給你動力,又能滿足基礎因素的職業是非常困難的,很少有人大學一畢業就找到一份最適合自己的工作,也很少有人一生只從事一種職業。我們的人生規劃總是處在周密戰略和應急戰略相互交錯和調整的狀態,當應急戰略被證明有效,就會快速上升為周密戰略。

比如,作者在大一時的夢想是成為華爾街日報社的編輯,這是他的周密戰略。可是在他申請這家報社暑期職位失敗以後,恰巧得到了一個去諮詢公司實習的機會。這家公司承諾了一些令人誘惑的待遇,於是他決定暫時接受這份工作,這是他的應急戰略。在他創業失敗以後,一個偶然的機會讓他選擇重回校園,並且因此找到了自己鍾愛的職業。

作者距離他的周密戰略漸行漸遠,而應急戰略卻一再占據優勢,並且最終決定了他的人生走向。所以說,在人生道路上,及時靈活地調整戰略,其實是一件合理,而且也非常有必要的選擇。想尋找事業中真正起作用的方法,幫你清楚地預見未來,簡直是在浪費時間,甚至還會很糟糕,因為它有可能會使你關上心門,把偶然機遇拒之門外。

當你仍在為事業考慮時,應該讓生活範圍大大拓寬,應該依靠自身所處的特定環境,準備好為各種機會做試驗,從而為找到支點做好準備,然後繼續調整戰略,直到找到既能滿足基礎因素,又能給你動力的事業為止。

你所實施的戰略與你的最終目標是否一致

換句話說,你努力實現的,真的是你想要的嗎?作者認為,在戰略制定過程中,資源配置是最關鍵的。很多人無法成功,是因為他們不肯在最重要的事情上花費足夠的時間、精力和金錢,或者他們把時間、精力和金錢投入在了錯誤的事情上。他們總是優先做那些能立即帶來回報的事,例如升職、加薪、發獎金,而不願把時間花在長期的工作上,或是幾十年都看不到回報的事情上,比如養育孩子成才。

如果一個人把時間和精力都傾注在事業上,在他獲得事業成功的同時,妻子和他鬧離婚,孩子和他不親近,這種資源配置顯然也是不合理的。作者認為,無論是國家、企業還是個人,都常常無法避免急功近利的行為傾向,我們總是更願意把精力放在能快速獲得成就感的事情上,卻忽略了那些對於長遠發展有利的項目。

舉個例子:

美國儘管所有人都知道,現有的醫療保險、社會保障等福利政策弊病重重,卻沒有哪個眾議院議員提出解決方案。因為一旦有人提出減少福利,就等於把那些能夠在高福利政策中得到好處的選民全都得罪了,因為一個提議被趕下台的代價是他們誰都不願意承受的。

任何一個戰略,不論是企業戰略還是個人生活戰略,都是從數百次日常決定中產生的,它是關於如何安排時間、精力和金錢的決定,是關於如何分配人、財、物的決定。生活中的每一個有關如何分配精力和金錢的決定,都表明了你真正在乎的是什麼。你可以盡情地談論自己的生活,談論有什麼清晰的目標和戰略,但是如果你投入的資源和你的戰略方向不一致,這些談論都毫無意義。

那麼,找到了熱愛的事業,要如何堅持自己熱愛的事業呢?對於一個企業來說,管理者通過制定明確的目標,促使員工心往一處想、勁往一處使。作者認為,有效的企業目標包括三個組成部分:

一是未來的「畫像」,是管理者和員工在腦海中勾勒出來的企業將被建設成的樣子。

二是員工對「畫像」的認同感,只有當企業的目標和員工的工作理想取得一致時,他們才會主動投入工作,自覺維護企業利益。

三是衡量標尺,一個成功的企業通常都建立起了一個能夠讓員工清晰評價自己工作的標尺。

這樣員工可以對照這個標尺,時刻提醒自己沿着企業目標前進。一個企業確定怎樣的目標並不是出自偶然,而是經過了長期的思考和規劃。人生規劃也是如此,那些領導社會改革運動的人都有着非常清晰明確的目標。但是無可否認的是,在實現目標的過程中,也會出現一些意料之外的機會和挑戰。

在作者看來,實現未來「畫像」過程中的每一個階段,都要問自己這樣一個問題,我到底想要成為誰?如果有一天,你發現「畫像」中的自己並不是你想成為的人,就必須停下腳步,重新考慮和選擇,否則就要在錯誤的道路上越走越遠。但是一旦確定你想成為什麼樣的人,就要付出100%的堅持,能否為了成為這樣的人而付出全部犧牲和努力。

生活中的誘惑無處不在。很多人為了成功,不擇手段。比如,考試為了得到高分作弊。這無非是想讓成功來得更容易些,「只犯一次錯」的代價看起來總是很低的。作者引用了邊際成本的概念。也就是凡事一開始成本是很高的,但隨着數量增加和進程拉長,成本會越來越低。

比如,蘋果手機生產第一台的時候成本非常高昂,但是生產到第100萬台的時候,成本就很低了。作者說,這個思維的陷阱就在於,讓人看不到「僅此一次」行為所要付出的真正代價。

很多人覺得只受一次賄根本沒什麼關係,可問題是有了第一次就有第二次、第三次。一旦開始縱容自己犯錯,心中的價值觀、道德觀都會坍塌,一次犯錯本質上就等於多次犯錯。所以作者在書中強調,人的毀滅不是瞬間造就的,而是多個「僅此一次」累積的結果。

舉個例子:

尼克·里森是一名26歲的交易員,他因為積累了13億美元的債務並使英國的巴林商業銀行最終倒閉而名聲大噪。在談及他之所以會走到今天這一步時,他用生動的語言告訴我們,是「僅此一次」的邊際思維讓他最終走上不歸路的。事後看來,一切均始於一個相對來說非常小的錯誤。他不願去承認這個錯誤,相反,利用一個不被人注意的錯誤賬戶去掩蓋錯誤。

這使他在欺騙的路上越走越遠,他為掩蓋損失下了一系列的賭注,但是它們沒有解決問題,反而使問題更加嚴重。他需要以謊言去掩蓋謊言。為了掩蓋虧損,他偽造文件,誤導審計師編制虛假報表。最終,他走到了終點,從位於新加坡的家中飛往德國時,在機場被捕。

作者提醒我們,堅持是人生中最重要的事,破例一次「沒有不良後果」所帶來的竊喜將會誘惑人們一而再再而三地破例,最終踏入深淵。所以,避免人生中出現道德讓步帶來的後果的唯一方法就是堅決不讓它開始,跨過底線的第一步就是使你走上後悔道路的那一步。避免自己後悔的最好辦法是什麼?那就是當你第一次面臨選擇時,不要跨出第一步。

如何經營好家庭

工作和事業給我們帶來的是即時成就感,而家人給我們帶來的則是長久的幸福感。作者說,我們和配偶、孩子之間的關係,同樣也需要投資和經營。

投資時間

要維持與家人之間長久的親密關係,首先要做的,就是投資時間。作者給我們講述了企業管理中的「好錢」和「壞錢」理論,把它們用在我們的生活中同樣行得通。如果你只花了很少的錢,就發現自己投資方向是錯誤的,並且及時調整方向,這種情況下所投入的就是「好錢」。如果你把所有錢都投進去以後,才發現最初的策略從根本上就是錯誤的,這就是「壞錢」。作者認為,我們要花時間多陪伴家人,否則將永遠沒有機會投資情感,而這些情感是我們快樂的真正源泉。不要忽視世界上你最在乎的人,要在你對這種關係有需求前就進行投資。

了解愛人的需要

作者認為,明確愛人的需求,是與愛人建立良好關係的前提和基礎,而不應該只從自己的需求出發。我們的一生都在從事着一份最重要的工作,那就是當別人的配偶。很多人可能以為,做一個好丈夫就是要養家糊口,做一個好妻子就是要照顧好家庭。

作者認為,這種理解不能說全錯,但起碼是非常膚淺。當丈夫看到妻子不開心的時候,第一反應總是覺得妻子大概太累了,我應該幫她干點家務。可事實上,妻子想要的可能只是一個擁抱。許多建立在無私奉獻基礎上的婚姻之所以失敗,就是因為他們只給對方自己想給的,卻從不考慮對方想要什麼。

培養孩子

作者認為,戴爾曾經是世界上最成功的筆記本生產廠商之一,後來因為頻繁地外包失去了核心競爭能力。歸根結底,資源、應用流程以及組織行為優先順序是決定一家企業能做什麼以及不能做什麼的三大能力。這個模型同樣可以應用在對孩子的培養過程當中。

因此,作者認為,對於孩子來說,資源指的是他們從別處獲取的知識和經驗,應用流程指的是他們的思考方式。他們通過上課聽老師講課,觀察父母、老師、同學解決問題的方式,從而形成自己看待事物和處理問題的方法。

比如,一個孩子記住了父母的教導,要尊老愛幼,於是當他看到老人摔倒的時候,就主動上前把老人扶了起來。比如,同樣年齡的兩個孩子,一個孩子覺得,考高分是最快樂的事,而另一個孩子卻覺得,和小夥伴們一起出去寫生才是最快樂的事,那麼這兩個孩子在分配業餘時間上肯定會不一致。

很多家長,忙於事業,把孩子放到幼兒園,外包出去,這是錯誤的做法。一味關注孩子獲取的資源,卻忽視了對他們應用流程能力的培養,而這對他們今後的成功是非常重要的。那麼應該如何培養孩子的能力呢?

1、言傳身教

在大多數家庭中,父母的行為和選擇都會在孩子心目中留下很深的烙印,逐漸形成他們的人生觀、世界觀和價值觀。如果家長一邊教育孩子要孝敬父母,一邊卻對自己的父母不聞不問,這樣的教育是毫無意義的。

2、在孩子遇到困難的時候,家長要鼓勵他獨自解決問題,而不是替他解決

家長出於疼愛孩子的考慮,為他們提供各種「現成」,久而久之,孩子的應用流程能力就會消退甚至喪失。

3、不逼迫孩子學習某種知識,而要幫助他們找到自己真正熱愛的事情。

家長所要做的,是幫助孩子快樂成長,而不是扼殺他們的天性。

4、家庭文化

文化是幫助我們縮小理想與現實差距的有力工具之一,我們需要理解它如何對家庭產生影響,並且做好塑造它的準備。

作者認為,培養孩子的能力才是家長最重要的責任。幫助孩子增長知識遠遠沒有幫助他們形成正確的價值觀來得重要,當看到有人偷竊,孩子會怎麼認為呢?這涉及孩子心中的價值標尺,這是從家庭教育中孕育來的。

比如,教導孩子擺脫懶惰和無禮的行為,告訴他們你因為他們努力解決某個問題而感到驕傲,這實際上都是在塑造家庭文化。

企業文化決定企業員工的價值取向,家庭文化同樣決定家庭成員的價值取向。家庭文化一旦形成,孩子們不再需要做每件事之前都來徵求父母的意見,因為他們知道父母希望他們怎樣做,怎樣做符合這個家庭的文化。文化是一個滲透的過程,一旦形成就很難改變,所以家長們不要小瞧它,家庭文化將會影響孩子的一生。事業重要,但是家庭更重要。不要忽略生命中最重要的人,多投入些時間給自己的愛人和孩子,真正的幸福由自己選擇。