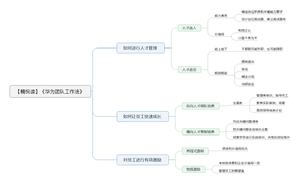

華為團隊工作法-讀書筆記

作者吳建國,1996年入職華為,曾任華為人力資源副總裁,是構建華為人才管理體系的核心成員。後來吳建國離開華為,但仍然專注於人力資源領域的管理諮詢服務,兼任馬雲創辦的湖畔大學特聘教授。本書中,吳建國把華為的人才管理之道總結為三個核心動作,並通過大量真實的場景化案例,給出了每個動作的技術要領及避坑指南,具有很強的實用性。

如何進行人才管理

「企」之一字,有「人」為企,無「人」為止;先要有人,才有業績。人是企業的根基。而「人」之一字,捺在撇上為「入」,撇捺分開為「八」,交叉則為「×」;只有合適,方為有用之才。企業發展,在於選人;而選人之道,在於精準。

首先來說人才的精準選配,其實就是搭團隊的過程。這過程分為兩步,第一,選拔合適的人才;第二,人才退出的機制。如果人才只進不出,特別是管理層如果沒有合理的流動、淘汰、退出機制,那組織就一定會陷入僵化。

人才選入

進人的原則就是要精準識別人才,把合適的人放在合適的崗位上,實現能力與崗位的匹配。看起來很容易的事情,在作者看來並不容易。據美國管理協會調查,美國企業的人崗匹配率只能達到50%。通用電器的傳奇CEO傑克·韋爾奇說,自己花了30年時間,才把人才甄別率從50%提高到80%。而目前中國企業的人才識別率,普遍只有30%左右。

那麼,「識人」這件事到底難在哪裡呢?其中最關鍵的問題就是,招聘過程中,面試官很容易落入「第一印象陷阱」。如果應聘者一開始就獲得了面試官的好感,那麼在接下來的談話中,面試官就會主動去尋找證據來支撐他最初的印象,從而感情用事、形成誤判。

那華為是怎麼做的呢?主要從兩個維度出發,第一個維度是該崗位的能力素質要求,第二個維度是個人的價值觀是否與企業的核心價值觀一致。華為做了三件事:第一,確定重點崗位的關鍵職責和關鍵能力素質要求,然後根據能力要求來客觀評估候選人;第二,設計每個不同崗位的面試問題,建立面試題庫;第三,對公司所有可能擔當面試官的人員進行培訓,考試通過後持證上崗。經過專業培訓的面試官,肯定會對「第一印象陷阱」所有警惕。

這就是是識別人才的一個方面,能力識別。除了能力,還有就是德行,我們常常講:「德才兼備,以德為先。」其實這個「德」不好評價,因為它太過主觀。對於企業來講,「德」可以簡單地理解為是否認同公司的核心價值觀,而不要過多地談論其他。

一個人如果不認同企業文化和核心價值觀,那麼他的能力越強,給企業帶來的破壞性越大。比如,曾被任正非視如己出的天才人物李一男,因價值觀衝突離開公司,還引發了長達6年的「父子」大戰,搞得華為元氣大傷。價值觀這麼重要,那麼,在面試時到底能不能有效識別呢?

比如,華為的核心價值觀,一是以客戶為中心,二是以奮鬥者為本。要做到以客戶為中心,那麼前提就是這個人必須有利他之心,善於站在別人的角度去思考問題。那如何考察這一點呢?如果是剛從大學畢業的新人,那面試官可以問他:你如何解決與父母之間的一次重大衝突?從應聘者的回答就可以了解,他是更傾向從自己的角度還是從對方的角度來思考問題。如果是有工作經驗的人,那面試官可以問他,有沒有遇到過客戶提出不合理要求?他是怎麼處理的?等等。

人才退出

《呂氏春秋》云:「流水不腐,戶樞不蠹。」意思是說一直流動的水不會腐臭,經常開合的門樞不會生蟲。同樣的道理,只有讓人力資本流動起來,才能保持活力和動態最優的人崗匹配率,從而為客戶持續創造最大價值。

華為當初在找IBM做諮詢的時候,員工的總離職率是5%。當時大家的反應是,必須要想辦法降低核心骨幹員工的離職率。而IBM的諮詢顧問卻告訴他們,5%的離職率是太低了而不是太高了。國際領先企業中,知識型員工的離職率在10%~20%的區間才是合理的。

因為很多企業老員工,在其位不謀其事。占據高位、拿着高薪,卻不能跟企業一起成長、不再為企業創造價值。這個問題在華為也很嚴重,很多老員工的收入大頭是虛擬股權的分紅,對工資獎金根本不在意,這就與華為「以奮鬥者為本」的企業核心價值觀衝突了。針對這種情況,華為對幹部隊伍建立了「能上能下、能進能出」的動態管理機制。

所謂「能上能下」,就是幹部既可能升職,也可能降職,華為幹部「三起三落」甚至「七上八下」的例子有很多。華為曾經有一位高級副總裁,原本指揮千軍萬馬,後來因為犯了嚴重錯誤,被降職為項目經理,成為當初自己下屬的下屬的下屬,手裡只有三個兵。作者自己在華為時,也曾被「發配」到邊遠地區做一線銷售。當然,只要在基層幹得好,又有重新升職的機會。管理團隊除了要「能上能下」,還要「能進能出」,建立幹部退出機制。

在華為,主要採用這麼幾種方式:一是提前退休。就是給「老人」們一筆補償款,讓他們提前退休騰出位子。二是轉崗。就是把管理者轉為公司顧問,讓他們以專家顧問身份為公司建言獻策,但是沒有管理決策權。三是用輔業來分流。所謂輔業分流,就是一個員工原來在主業擔任重要崗位,在已經無法勝任的情況下,可以調配到輔業的重要崗位上去工作。四是內部創業,公司對離職員工的創業項目進行投資和扶持,這對公司和員工來說是雙贏。

如何讓員工快速成長

沒有人才的成長,就沒有企業的成長。然而,中國企業人才成長的速度,卻遠遠不能滿足企業發展的要求,所以人才的成長必須要加速,加速,再加速。同時,中國企業的培訓費用在節節攀升,但培訓效果卻依然堪憂。企業培訓,必須從實戰出發,用戰鬥力來檢驗培訓效果。對員工進行培訓,是整個公司中高級管理層的重要職責,尤其是公司的一把手,必須是人才培養的第一責任人。

縱向人才梯隊培養

比如,華為大學的校長就是任正非,其他人只能擔任執行副校長。華為的所有高層領導,必須輪流擔任新員工培訓的授課講師;而華為的所有中高層管理者,都必須獲得企業培訓師資格和教練資格,成為自己下屬的教練員。

創辦華為大學的時候,任正非告誡說:「我們華為大學,一定要辦得不像大學。」在華為,基礎知識的培訓只占很小的一部分,最主要的培訓手段是任正非提出的「訓戰結合、全真教學」,即讓員工學會如何去做事情。

華為大學培訓用的數據、案例等與實際作戰是一樣的,所有的方法工具也都是基於實戰的需要。華為大學的絕大部分老師都必須具有實戰能力,少數沒有實戰經驗的老師,也必須到戰場上去體驗鍛煉。唯有如此,才能培養出能打勝仗的人才。

華為是由管理者自己來培訓員工、指導員工,最大的好處就是培訓內容聚焦於實踐,圍繞實際工作場景,探討如何解決工作中遇到的實際問題。同時,華為大學的培訓原則就是訓戰結合,即圍繞實際工作的場景,進行問題解決式的培訓。

比如,新市場拓展的成功要素是什麼?哪些是導致失敗的主要原因?為了解決這些關鍵問題,需要我們具備哪些關鍵能力?我們如何才能有效提升這些關鍵能力?

所以,學員在培訓的時候,不像在普通學校裡面老師講、學生聽,或者講一些與業務場景不相關的哈佛案例等,而是把華為戰場上遇到的實際問題搬到課堂上來,採取體驗式教學。也就是讓員工在工作中邊衝鋒、邊練兵。不但新員工要受培訓,管理層也要受培訓。

比如,作者,當初就作為中層幹部,作為後備梯隊人才,進入高層領導培養計劃。先是進行兩周的課堂學習,聚焦於高管需要掌握的戰略思維、政策把握等等;接着就進入三個月的實戰訓練。具體做法是,由作者的直接領導擔任培訓教練,和他進行一對一的深度溝通,找出他身上最需要改進的兩項技能。然後,教練會為吳建國制定一個詳細的能力提升方案,在三個月內集中突破,教練定期指導。三個月之後,再來考核他這兩項能力有沒有實際提升。

實踐證明,這種「全真教」的培訓方式非常有效,三個月之後,培訓對象中有50%的人,在自己的兩項改進技能上都有顯著提升。而員工技能的提升又可以直接轉化為華為的績效提升,培訓的投資回報率非常高。這就是華為的縱向人才梯隊的培養,也就是從新員工到高管層的全員成長。

人才複製培養

華為還有一個非常的人才培養機制,那就是快速複製各類關鍵性人才。深圳一家企業,有20家零售門店,企業領導希望在兩年之內把門店數量快速增加到150家。店長的快速培養,就成了目標達成中需要重點解決的關鍵性問題。那麼,如何才能在短時間內複製出100多位店長呢?

這個問題其實是華為的真實問題。在21世紀初,華為業務僅僅覆蓋了20多個國家,也就只需要20多個國家代表。但公司戰略是要在5年之內把業務快速拓展到180多個國家,這樣,國家代表的複製就成了市場拓展需要解決的關鍵一環。為此,華為的做法是,把個人的成功經驗提煉成標準化教材,並規模化推廣,最終達到了高效複製領軍人才的目的。這套標準化流程分為以下三大步驟:

第一,收集問題。

首先把全球五大洲中各一位表現最好的國家代表請回來,讓他們分別提煉出拓展市場需要解決的5~8個關鍵問題。也就是說,是什麼因素讓他們持續取得市場成功。

把所有人的問題都歸納起來,發現其中有將近2/3是重合的,最後整理出8~9個一致性的關鍵問題,包括關稅問題、當地建廠的問題、跟當地政府打交道的問題、勞動用工問題等。大家一致認為,如果能把這些解決了,就解決了70%~80%的關鍵問題。

第二,培訓準備。

把這8個關鍵問題變成8個培訓主題,分配給5位國家代表,每個人負責1~2個主題的培訓開發,包括編寫教案、製造課件和實際登台教學。其間會有培訓專家對這5個國家代表進行專業輔導。

第三,實戰培訓。

招募學員進行實戰培訓,培訓結束時,還有一個重要的環節就是結業答辯。答辯中評委提出的都是實戰中可能遇到的關鍵問題,而不是大多數企業經常採取的知識考試,從這些關鍵問題中看學員是否可以給出行之有效的解決方案。通過答辯的候選人才能有資格正式上崗。經過多期的培訓,華為培養了數以百計的國家代表,從而為公司戰略目標的實現奠定了關鍵人才基礎。

在華為,類似這樣的培訓中,理論知識教學的比例不超過30%,更多的是針對實際案例進行分析和判斷,非常接地氣。這些國家代表走到「戰場」上之後發現,工作中遇到的問題似乎已經提前做過了預演,在腦海中會快速浮現問題解決的大致思路,再根據具體情況快速採取行動。

通過這一縱一橫的人才培養體系,華為實際上掌握了一套高效的人才複製機制,華為培養人才的速度比汆丸子還快。有了人才複製機制,企業才能夠擺脫對個別天才式人物的極端依賴。

公司引進了優秀的員工,員工的能力也成長了,那麼最後的也就是激勵的問題了。能力和動力並不是一回事,因此,有效的激勵也是很重要的。在這部分我簡單的總結一下。華為對人才激勵要領,是使命和願景先行,再以物質激勵做保障。物質激勵時要考慮兩點,一是考核標準要和企業價值觀一致,二是管理員工的期望值。