華為飽和攻擊營銷法-讀書筆記

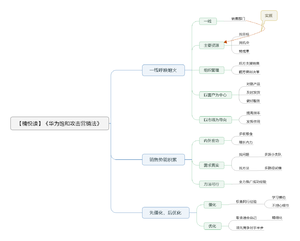

作者孟慶祥供職華為近20年,歷任基層銷售、金牌講師及銷售戰略顧問,對華為從始至今的營銷實踐和銷售戰略有深刻的思考,並親歷華為走向世界級企業的全過程。華為的成功,不僅僅是管理的成功、研發的成功,更是其強悍營銷能力的成功——連續多年高速成長、把銷售經驗複製到從B端到C端的多個領域。而華為銷售經驗的核心,就是飽和攻擊營銷法,什麼叫「飽和攻擊」呢?這原本是個軍事術語,指的是二戰時蘇聯針對美國制定的一種戰術。這種戰術的特點是,採用大密度、連續攻擊的方式,在短時間內,從空中、地面、水下不同的方向,不同層次向同一個目標發動攻擊,達到讓敵人無法應付的飽和狀態,然後把他一舉擊潰。而如果把飽和攻擊用在銷售領域,意思就是對於銷售儘量加大投入,提高強度,直到成功。我們介紹一下,華為飽和攻擊營銷法里最厲害的三件武器。

一線呼喚炮火

「一線呼喚炮火」的意思就是,銷售部門在一線作戰,其他部門要給足彈藥炮火的支援。比如,產品部門要研製適銷對路的產品,供應鏈要給用戶及時、準確地發貨,服務部門要做好客服,等等。在華為,有至少六個主要部門圍繞着市場銷售提供銷售支援。除此之外,還有專門的接口人員或者接口部門負責部門之間的連接,每個部門與市場的接口都規定了支援市場的具體條目。華為是一家非常重視銷售的公司。那麼,這種價值導向是如何形成的呢?還得回到它剛剛誕生的時候。

華為是1987年創立的。1987年9月15日註冊的華為技術有限公司,開始就是一個二道販子,俗稱「倒爺」——當年市場經濟剛開始積累一段時間,二道販子是市場經濟的先行者,對市場最敏感。華為創業時期,市場上倒爺滿天飛,華為也是其中一員。雖說叫技術有限公司,但華為一開始是沒有技術的,而是倒騰各種東西找飯吃,據華為原副總裁劉平回憶道,最初創業時華為還賣過減肥藥。後來任正非在遼陽的一個戰友告訴他,倒賣小型電話交換機可以賺錢。這個機緣讓華為走到了通信領域,一開始是做電話交換機的銷售代理,兩年後開始自己研發產品;後來進了移動通信基站這個市場,之後逐漸演變成咱們現在看到的龐大業務體系,包括通信基站、交換機、路由器、企業會議系統以及手機,等等。並且把業務範圍從國內市場一路拓展到了全球多個地區,30年後華為成為中國商業史上的一個奇蹟。

在華為「銷售」才是它那個最原始的基因,它的每一個細胞都是在這個基因的基礎上分裂出來的。並且,作者明確地告訴我們,華為的很多管理方法,其實都源於當年銷售電信設備時的總結積累。並且華為的過人之處就是一直沒有被勝利沖昏頭腦,靠強力營銷牽引企業發展的同時,也一刻不停地增加產品競爭力,形成了產品力和營銷力循環的競爭優勢。

比如,在大多數公司,負責銷售的客戶經理對公司研發的話語權並不大。但華為卻允許他們的客戶經理直接向公司投訴負責研發的高層,說他這款產品本身設計有問題,導致我這邊不好賣,或者客戶有意見,等等。不僅如此,華為的研發部門也有點畫風清奇。大多公司里的研發部門,都是在後方專心致志摳技術、做試驗;但是在華為,研發經理有一半以上的時間都在公司的一線銷售平台上轉悠,日常工作有很大一部分是內部交流、外部交流。

這些組織管理特點單獨拿出來看,都有點讓人困惑。但如果回到華為的創業時期,你會發現,它們其實都來源於華為當時的銷售經驗。華為剛開始的時候什麼都沒有,只能圍繞着銷售這一環,想方設法地優化服務、挖掘需求。

比如,因為當時他們做的是面向企業的2B型銷售,所以總是要跟企業客戶深入交流,把交流中發現的客戶想法傳到後方,產品研發人員也會主動去一線尋找可以創新優化的點子。就這樣,整個公司不斷通過支援和發掘一線的呼喚,奪下來一個個項目。這就是剛才咱們說到的那些管理方法的雛形,也是「一線呼喚炮火」這件武器的由來。

「一線呼喚炮火」還有一層意思,就是讓前線聽得見炮聲的人做出決策。這其實跟軍事戰場上的慣常做法是相反的。在軍事戰場中做決策的是誰呢?是後方的指揮部。但是,華為認為,在銷售戰場中,後方指揮所對於客戶需求的了解還是隔着一層,在及時性和靈活性上弱了一些,如果後方為了控制運營的風險,給前線需求設置過多的流程控制和阻礙,很可能會降低運行效率,增加運作成本。所以從2009年開始,華為參考北非地區事業部提供的思路,開始把決策權根據授權規則授給一線團隊,把指揮所放到聽得到炮響的地方去,預算的制定也開始以地區部、產品線為基礎。一方面是讓後方的先進設備、優質資源在前線發現機會的第一時間發揮作用,另一方面也能控制有效流程點的設置,精簡不必要的流程和人員,提高運行效率。

作者指出,「一線呼喚炮火」這件武器背後的道理是:在銷售戰場上,公司主要的資源要用在找目標、找機會,並將機會轉化成結果上。銷售一線最了解用戶的情況,由它們呼喚炮火,其他部門跟上支援力量,會更容易取得銷售的勝利;而後勤隊伍多跑到前線去看去問,多跟用戶溝通,做出的產品就會更符合市場需求。所以,「一線呼喚炮火」非常鮮明地體現出了華為「重視銷售」這個原始基因。

銷售勢能積累

我們知道如果對於飽和攻擊,光理解到投入大、強度高這一層,也會出問題。

比如,在2012年,華為的企業網事業群成立一年的時候,公司嫌銷售額增長太慢,就極大規模地擴充了員工數量,半年內增加了一倍以上的員工,希望能複製當年電信設備銷售高歌猛進的發展模式。但是,當時華為能夠得到的市場並沒有這麼大的容量,結果招來的大量員工沒事幹,反而造成了混亂。

這樣的例子提醒我們,在發動飽和攻擊之前,要確認需求的真實性和方法的可行性,找到一條有效的攻擊路徑,之後再最大限度地投入資源,否則只能是白費功夫,自損元氣。那麼,怎麼樣才能找到有效攻擊路徑呢?這就需要在發動飽和攻擊之前增加一個預備環節,那就是路徑探索環節。在這個環節里,咱們要做的事情,其實跟正式攻擊環節是反着的。在正式攻擊環節里,你要盯住一個方向,狂轟猛炸;但是,在路徑探索環節里,你要做的事情,有點像是在往許多條可能的路徑上扔小石子,聽一聽哪條反饋的回聲最響,然後做出選擇。這裡面的關鍵點就在於,要廣撒網,但不要多投入。否則一旦投錯,不僅浪費資源,也會產生混亂、動搖軍心。把這套方法論放到華為的實踐中來看的話,就是先派出多支小隊,分多條路徑地去試錯,一旦發現成功經驗,立刻推廣應用。

比如,某個銷售員在銷售過程中,發明了一種很管用的辦法,解決了某個銷售問題,排除了銷售障礙,這種辦法就會立刻在整個公司的層面被推而廣之;還有,一種產品、一種模式一旦成功,接下來就可以按照類似的方法進行拷貝,推廣到更多的業務線條和區域中去。

我們知道,在企業運作的各主要環節中,銷售這個環節的實踐性要遠遠超過人力資源、產品開發和戰略管理這些偏重理論的環節。所以,華為的選擇是,在銷售過程中,不搭理論架子,在實踐中遇到什麼問題就解決什麼問題;而它的一整套銷售方法論,其實就是找到並解決這樣許多具體問題的集合。所以,當它進入一個新的行業的時候,就這樣一邊找問題、一邊找解決辦法,找到了就全力推廣、飽和攻擊,很快就能通過實踐積累本領。這其實向我們揭示了華為做銷售的一個獨特之處,讓前期銷售的經驗給後面的銷售帶來勢能。作者告訴我們,這是華為能夠在銷售量上達到指數級增長最關鍵的秘密。

在這裡,他講了一段故事。有一次,他跟一位從華為出來的創業者交流,這個公司已經開了將近8年。按理說,老闆是華為的銷售高手出身,這家公司的銷售能力應該很強,然而實際上,公司每年的銷售額只有不到4000萬元,遠未到市場空間的天花板,成了「小老公司」。作者就問這位創業者:「你做了這麼多年,有多少案例印成了宣傳彩頁?」對方坦白道:「一個都沒有,有的只是各種機構頒發的證書。」他甚至不能很好地、詳細地向作者介紹一些自己公司的成功銷售案例。 作者說,他其實接觸過很多這樣的小公司,它們都有一個共同特點,就是前期銷售不能給後面的銷售帶來勢能、不能讓銷售越來越容易,每一單都要靠銷售員從頭「死磕」。這就會使得公司始終在低效模式下運行。即使公司里有幾個銷售員業績很好,但是因為他們的成功經驗沒有變成標準化、可複製的知識團塊,納入企業自己的經驗庫,那麼也只是成就了「傑出的個人」,而不是「傑出的企業」。

不過,這種對以前成功經驗的複製,會不會引發生搬硬套的情況,讓公司陷入經驗主義的陷阱呢?華為的思路是「先僵化,再優化」。意思是說,面對這類需要權衡和取捨的問題,第一條處理原則是先簡單粗暴地按照制定的思路幹起來,不要過於擔心細節;幹起來之後,第二條處理原則就是精細化、優化。也就是說,先把成功模式推廣,在推廣實踐的過程中,各區域、各業務線再根據自己的銷售實際進行調整優化。

先僵化,後優化

為什麼華為看起來好像「幹什麼都能成」?它作為一家做2B業務起步,也就是一開始只跟運營商打交道的公司,後來卻又在手機2C銷售這個面向廣大消費者的市場裡做成了國內第一;並且不管是2B還是2C,它都成功地把業務範圍從國內拓展到了全球多個地區——這在歷史上幾乎沒有其他企業做到過。這裡面的每一次跳躍,它面臨的都是跟原來非常不一樣的生存環境。這種情況下,光靠自己原先的經驗積累肯定不夠,那怎麼辦呢?那就是「先僵化,後優化」。僵化的是什麼?是同行的成功經驗。

比如,華為當年在拓展海外的移動基站市場的時候,遇到的第一大問題是交付問題。一開始,華為在海外拿下訂單,開始工程勘測、建移動基站的時候,會在國內按照分門別類的方式發貨,然後由在當地的交付人員把東西分好、運送到各個站點,但是,在這種模式下,一旦缺少配件,因為當地採購不到,就需要從國內採購郵寄過去,而這些都要走流程,非常耗時費勁。後來,華為打聽到同行里的成熟玩家愛立信是「按站點發貨」的,也就是在施工前,先把每個站點的勘測和規劃工作都做得特別詳細,然後每個站點需求的主機、零配件都裝在一起,統一發貨,這樣一線的交付工作就簡化很多。所以,華為就決定,把這一套學過來。

愛立信的這套站點交付方法,寫出來一百字都用不上,但華為卻用了將近三年才捋清楚。這是因為,使用這種交付方式,首先,銷售一線服務工程師的工程勘測計劃能力要全面提升,對每個站點的設計都要細緻到針頭線腦的程度,一點疏忽就會給後期造成極大麻煩;此外,從填寫訂單到後端供應鏈流程都要改,運輸環節也要調整;這些都要重新培訓人員、傳授經驗。而等到大家把這一套掌握了以後,還要在實踐中根據不同國家、不同區域的業務情況,對每個環節進行摸索、改進。這一番「先僵化,再優化」的過程折騰下來,總共花了好幾年。不過好在,這樣的方法一旦成熟了,就能解決很多問題,交付效率也明顯提升了。華為不光跟同行學這些具體的銷售問題解決方案,也學產品、學技術。因為它認為,倘若一種產品或服務在市場上已經證明是有需求的,那麼對於這種產品的模仿就是一條抓住機會的捷徑。

比如,東北人開東北飯館、四川人開川菜館,喜歡綠色食品的人在小區旁邊開了一家農家綠色食品專營店,等等。這些在我們身邊都很常見。但作者指出,這些其實都是在從自己的喜好出發來揣測市場、用自己的需求來代替用戶的需求。而有的時候,當你仔細調研了在這個地段最受歡迎的那些店面之後,可能會發現,當地的人其實更喜歡清淡飲食,或者偏好去超市買那些知名品牌的保鮮食品。在這類情況下,效仿已經驗證成功的做法,其實是對市場需求的一種客觀尊重和承認。

但是,模仿那些已經被市場驗證過的產品或技術,只是做完了「僵化」這個步驟,接下來還需要在此基礎上做「優化」,這樣才能幹掉那些成熟的競爭對手。在這個問題上,華為有一招獨門心法,叫做「領先半步」。意思是,在產品技術創新上,要保持技術領先,但只能是領先競爭對手半步。為什麼?因為要取得銷售上的成功,我們需要牢牢攥在手裡的是市場需求,是用戶的心。那麼,什麼樣的產品能占領人心?當然是最好的那個。但是,用戶在意的只是「誰是這個領域的第一」,而具體第一名比第二名好多少,很多時候並沒有本質區別。

所以,華為作為一家「銷售導向」的企業,在他們的眼裡,技術領先的目的,不是要成為行業技術先驅,只是為了讓自己的產品比對手好一點點,在銷售上更有優勢。因此,領先半步就夠了。如果非要領先三步,很可能成本遠高於收益。