反本能-讀書筆記

這本書是一本再版書籍,作者以「反本能」作為着力點,對自我行為和思維的改變進行了深刻的闡述。我們為什麼改變自己非常難?為什麼我們會經常重蹈覆轍?是什麼阻礙了我們走向卓越?答案就是我們的「本能」。

因為人類思維主要有兩個決策系統,一個本能系統,一個反本能(理性)系統。「本能」來自基因的硬連接,它們對我們的生存有極為重要的意義。我們的大多數行為發自原始的本能,而非理性思考的結果。

本能雖然可以讓我們用極為微弱的線索覺知到危險,但是卻無法讓我們更好地看清自我和事物。而對自我和事物的探索,需要我們反抗本能的直覺和思維。也就是說,我們只有在戰勝潛意識裡美化自己的本能時,才能更好地正視自己的不足;只有在戰勝攻擊的本能時,才能更好地理解他人;只有在戰勝狹隘的本能時,才能看見更加真實的世界,洞悉事物本來的樣子……只有通過反本能的思維方式,我們才能從已經習慣的表象中看到事情的真相,才能對抗阻礙我們提升的習以為常。

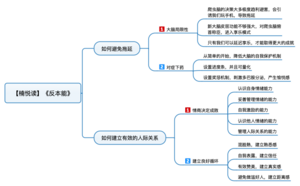

接下來,我從2個部分為大家介紹一下本書。第一個方面是:如何戰勝拖延。因為拖延是一切行動的根本,如果無法戰勝拖延一切都是徒勞,所以,只要行動起來我們才能提升自己,改變自己。第二個方面是:如何建立有效的人際關係。每個人都離不開人際關係,團隊協作需要人際關係,個人發展也需要人際關係。也就是說,我們想要發展離不開團體的配合,可以這麼說,與人相處是人生進步的基礎。

如何避免拖延

有一項對500人進行的調查顯示,大概有75%的人認為自己有一定程度的拖延習慣,而且有一半的人認為自己在不知不自覺中時間就不夠用了。那麼導致時間不夠用的原因是什麼呢?有70%的人給出的答案就是我們的手機,也就是電子設備。

可以這麼說,拖延已經是我們現在普遍存在的問題,每個人或多或少都有拖延的傾向。不管是出於什麼原因拖延,這背後都是有其心理學、生理學和進化學的解釋。那麼,拖延的根源到底是什麼呢?

大腦的局限性

要追其拖延的根源,首先我們需要了解大腦的3個區域:邊緣系統、新大腦皮層和爬蟲腦。

首先,大腦有兩個相互關聯但又各自獨立的運作系統: 一個是感性面,能夠對事物產生情緒,覺知痛苦和快樂,屬於天性本能,控制我們感性面的大腦區域叫邊緣系統,它負責我們的情緒。

另一個是理性面,也叫反思系統,能夠進行深思熟慮,觀察並且反思行為,控制我們理性面的大腦區域叫新大腦皮層,它負責我們理智與邏輯思維、計劃以及語言。

然後,爬蟲腦。爬蟲腦在進化的時間上遠早於新大腦皮層,它在保證人類生存上一直很成功,因此人類對爬蟲腦的依賴更為根深蒂固。這也是人們的行為決策之所以大多數都源於大腦的爬蟲腦的原因。爬蟲腦的決策大多極度趨利避害。當我們在工作時,它會一直誘導我們拿起手機聊天,打開電腦玩遊戲,或者跟朋友外出遊玩。因為它希望我們能夠保存更多的能量。

當我們遇到困難和坎坷時,它對我們的刺激會更加強烈,這是因為任何挫敗在爬蟲腦都會被歸類為潛在的威脅,進而引起「逃避」的應激反應。如果沒有新大腦皮層對我們的控制,我們就會直接向爬蟲腦妥協,從而造成我們的拖延。

在我們執行任務的過程中,一旦遇到哪怕是小的困難,爬蟲腦也會跳出來,並提供各種享樂的選項,讓我們避開那些高耗能的事務。當自己感到無所事事的時候,我們的爬蟲腦決不會自覺地選擇學習和工作。如果我們的新大腦皮層不夠強大,那麼我們很快就會對爬蟲腦「俯首稱臣」,進入享樂模式。也就是說,我們的很多決定和決策會受到爬蟲腦的影響,進入及時享樂的誤區,但是如果我們能夠延遲享樂,那麼就有可能取得更大的成就。

比如,有一個叫棉花糖的實驗。這個實驗是:給32個3-5歲的小孩子面前放一塊棉花糖,對他說,我現在要出去一下,如果你能忍住不吃這個棉花糖,等15分鐘我回來以後就再給你兩個棉花糖。實驗結果發現,只有不到三分之一的孩子能忍得住,大部分孩子都在堅持了5分鐘之後,就把棉花糖吃掉了不光是孩子,成年人也一樣。這個實驗並沒有結束,而是持續了大概有十幾、二十年,因為這些人在跟蹤這些孩子們的後續表現。後來的結果是,那些能夠忍住不吃棉花糖的小孩,在學習成績上比別的小孩高出一大截,工作之後他們的能力也高出很多,事業的成就也會高出很多。我們的意志在面對選擇的時候,是相當薄弱的一件事。

你看,其實我們之所以拖延就是因為我們天性使然,很多人因為拖延感到焦慮、煩躁,其實是沒有必要的。當我們知道了拖延背後的底層邏輯其實是可以通過一系列的措施去彌補的。那麼我們到底應該如何來避免拖延呢?

對症下藥

作者經過調查發現,很多人拖延只是因為習慣,是因為動力缺失並且在決策中得到長期強化的一種行為模式。就好比說,你每天起床刷牙、吃飯,這是我們每天要做的事情,我們已經養成了習慣了,所以我們會自然而然地去做。而且起床、刷牙這種行為是非常簡單的,不會對我們造成困擾。

但是如果對於一件新的事情如果我們無法做到簡單,那麼我們就會受到爬蟲腦的影響,造成拖延。總會說,再等等吧。其實改變很簡單。作者在書中提到了一個心理學的術語叫蝴蝶效應。

什麼是蝴蝶效應?是指在一個動態系統中,初始條件的微小變化,將能帶動整個系統長期且巨大的鏈式反應,是一種混沌的現象。"蝴蝶效應"在混沌學中也常出現。

也就是說,想要改變拖延,首先我們需要先從簡單的開始。因為我們大腦在接受新鮮和陌生的刺激時,為了減少自身的耗能,更好地保存自己的能量,會自發地進行耗能等級歸類,並在潛意識中告訴自己去逃避,不要讓自己太累。所以,從簡單的開始會讓我們的大腦更容易接受,而且也是在降低對大腦自我保護機制的喚醒程度。

假設你給自己定的計劃是每天做100個俯臥撐,那麼我們可以把這個目標變成簡單的小目標。比如,每天做5個俯臥撐,當這個目標達到了就可以了,要知道完成要比完美更重要,更有利於我們養成好的習慣。

其次,給個進度條。就是讓自己的行動有一個看得見的進步。比如背單詞。很多背單詞的軟件都採用了量化方式,記錄用戶的成就(闖關、升級),讓用戶因看到自己的成就(每天完成了多少)而在學習中獲得更多愉悅感,從而增加應用程序的用戶黏性。也就是說,在制定計劃時多給自己一個具體的要求並設置可量化的進度計劃。

最後,設置獎懲機制。比如,小時候,當我們在課堂上表現優秀的時候,老師會給我們的獎懲卡片上蓋「小紅花」印章作為榮譽的象徵,讓我們引來周圍小朋友的羨慕。

實際上,這就是典型的關聯學習,用「小紅花」作為刺激,讓我們習得可以得到獎勵的行為,進而培養出「表現好會得到獎勵」的反射。所以,設置獎勵機制可以讓我們大腦分泌大量的多巴胺,讓我們產生愉悅感。這樣就可以更好地養成好習慣。

如何建立有效的社交關係

想要建立有效的社交關係,就需要提升我們的情商。《高情商管理》這本書中提到,在生活中,高情商的人,往往對交往中的細節具有敏銳的把握,並且能及時做出適當的反應。也就是說,在與人交往的過程中,我們要關注哪些細節,細節決定成敗。一個人對你的印象如何,一般會從一點一滴中感知。

情商決定成敗

那怎麼叫情商高呢?所謂情商高的表現大致有五個方面,(1)認識自身情緒的能力;(2)妥善管理情緒的能力;(3)自我激勵的能力;(4)認識他人情緒的能力;(5)管理人際關係的能力。那情緒又是如何影響我們的行為的呢?這與我們的杏仁核和新皮層有關。

杏仁核屬於大腦的邊緣系統,因為形狀像杏仁,所以被叫做杏仁核,它有學習和記憶功能。杏仁核會把我們產生的情緒進行儲存,我們從生活中獲得的所有喜歡和厭惡的經驗,都儲藏在杏仁核里。當我們接收到外部信息以後,杏仁核會把過去的情緒記憶,和剛剛接收到的信息進行匹配,引發出和過去一樣的情緒,這就是情緒記憶功能。

比如,一位曾經在戰爭中護理過傷員的護士,當她看到孩子藏在儲物櫃裡的紙尿褲時,難聞的味道就會讓她想起慘不忍睹的傷員,她又出現了當年在戰場上的反應,因為極度的恐懼,臉變得慘白,渾身顫抖。

受杏仁核的影響,這位女士把難聞的味道,跟儲存在大腦中的恐怖情緒聯繫在一起,做出了跟當時在戰場上一樣的反應。她的行為是無意識的。

而新皮層,是大腦的中樞系統,具有分析和決策功能,影響着我們的行動。通常情況下,信息通過神經系統傳到視覺皮層,視覺皮層負責分析和評估意義與精確的反應,作出決策。假如這種反應與情緒有關,就會傳到杏仁核,從而激活情緒中樞。只有杏仁核和新皮層,共同配合,相互補充的時候,我們才能進行理性的決策。

所以,在人際交往中我們只有能夠控制自己的情緒,才能更好地與人相處。那麼我們應該如何與人相處呢?

建立良性循環

良好的人際關係需要通過4個方法建立。分別是:熟悉即安全、自我表露、有效讚美和不做濫好人。首先,熟悉即安全。就是我們常說的混個臉熟。我們接受一件新事物的時候很容易觸發我們的恐懼情緒,而恐懼的原因就是不熟悉。這對於人際關係同樣適用。

當我們處於陌生環境中時,大腦實際上被喚醒了兩個狀態——害怕(杏仁體);控制自己,讓自己冷靜(眶額皮質)。如果你面對一個不熟悉的人,第一時間會考慮這個人危險不危險。所以,我們想要別人更願意與我們接觸,就要消除對方這種本能反應。作者認為,比較簡單的方法,就是經常出現在對方面前,引發對方的好感,這種反應在心理學上叫做「純粹接觸效應」。

我們來看一個實驗。實驗人員讓受試學生多看幾次對方臉部的照片,然後調查他們對對方產生好感的程度。實驗人員準備了12張不同的大學畢業生頭像照片,然後從其中隨機抽出幾張給受試學生們看。為了避免刻意化的干擾,開始實驗時,研究人員對這些學生說明:「這是一個關於視覺記憶的實驗,目的是為了測定你們對所看照片的記憶程度。」

而實驗的真正目的是了解觀看照片的次數與好感度的關係。觀看各個照片的次數分別為0次、1次、2次、5次、10次、25次等6個條件,按不同條件各觀看兩張照片,隨機抽樣,總計86次。

實驗結果表明,觀看次數與好感度的關係成正比。當學生被提問最喜歡哪一張照片時,大多數學生都選擇了出現在他們面前次數最多的一張。

也就是說,當觀看照片的次數增加時,不管照片的內容如何,好感度都會明顯增加。這在很大程度上證明了「純粹接觸效應」。所以,我們可以通過刷存在感來提升好感度。

比如,對方要搬家,我們可以幫忙搬家;再比如,對方想要了解當地有什麼旅遊景點,那麼我們就可以幫忙介紹一些好的旅遊景點。總的來說,提升好感度,就是要讓對方覺得你這個人很親切,多刷存在感,多去晃悠晃悠。

其次,自我表露。要知道信任建立在相互了解上。想要拉近彼此的關係,我們可以適當地表露一些自己的隱私。心理學家奧爾特曼(Altman)對此提出了人際交往中的「自我表露」的社會滲透理論。他的研究告訴我們,人際關係的建立都是從低水平的自我表露和低水平的信任開始的。

奧爾特曼將自我表露分為四層,由淺到深分別為表層水平(如興趣愛好)、對事物的看法(對某些人或事的喜惡)、人際關係和性格方面的分享、個人深層隱私。我們在做自我表露的時候可以從這四個層面入手。

可以先主動分享自己的一些興趣愛好,比如,分享自己喜歡閱讀和寫作,然後就一些作品展開討論。如果你喜歡拍照,可以分享自己去過的景點;喜歡打球,可以分享自己打球的經驗。

如果對方有較好的反饋,並且也分享了他的興趣愛好。我們接下來就可以試着主動分享自己的一些態度,比如喜歡某個事物、某個人。比如可以討論自己的父母或好朋友的趣事。

接着避免做濫好人。這種現象在我們生活中經常出現,比如有的人對於別人的付出覺得是理所應當。而出現這種情況的原因,就是我們一味地付出。

作者分享了一個故事:一個人經常跟舍友一起點相同的外賣,他知道舍友喜歡吃打滷蛋,於是經常將自己外賣中的打滷蛋夾給舍友吃。久而久之,舍友習慣了他給的打滷蛋,有的時候自己主動把他的外賣中的打滷蛋夾走。有一天,他將打滷蛋吃了,舍友發現沒有打滷蛋,就問他:「我的打滷蛋呢,你把它吃了?」

你看,這個故事可以很好的反應了這種現象,我們一味的對對方好,當我們以後不這麼做了,對方就會覺得你不好,因為他們習慣了你的付出,他們會指責和抱怨我們。

所以,對別人好也要適度。當我們在他們需要時給予很微小的幫助,他們往往會感謝我們;但是如果我們經常對他們好,突然因為某種原因而無法繼續支持他們時,他們反而會記恨我們。

為什麼會出現這種情況呢?答案在於心理感受的邊際遞減效應。所以,不要一開始就付出太多,不要超出對方的心理預期。而是要慢慢地來,當別人需要幫助時,我們再伸出援手也不遲。

最後,有效讚美。讚美一個人要從對方的真正需求開始。比如,如果你對一個女孩子說「你好漂亮」,對方很可能會覺得你這樣的讚美方式有些輕浮,沒有真誠感。如果想要讓對方覺得你確實用心了,你的讚美最好能夠具體些。比如讚美對方面部的一兩個具體特徵,或者就對方的成就進行讚美。在心理上,那些具體的、客觀的讚美會讓人感覺到更多的真實感。也就是說,讚美要真誠,而且要把握好度,適當地進行讚美。因為如果一味的讚美對方,次數多了,對方對讚美會變得無感,就沒有效果了。所以,讚美也要適度。

總的來說,想要建立良好的人際關係,我們可以從這4點開始。第一,混臉熟,讓別人對你產生好感;第二,自我表露,建立信任;第三,不做濫好人,等對方需要幫助的時候,再伸出援手;第四,真誠地讚美,最好是讚美對方具體的特徵或成就,並且要適度。