堅持,一種可以養成的習慣-讀書筆記

作者古川武士,畢業於日本關西大學,現為日本習慣培養顧問公司董事長,有多年培訓指導企業經營者和職場人士的經驗,其所開創的個人成長課程深受日本上班族歡迎。本書在日本亞馬遜網站上一直是讀者五星好評的圖書。它從研究人的「行動科學」入手,系統地介紹了培養習慣的階段性特徵和應對方法,告訴你行動堅持不下去的真相,並幫助你用正確的方法把堅持變成一種習慣,從而讓任何習慣都能夠堅持下去!

對於培養習慣大多數人都堅持不下去,會覺得堅持不下去一定是因為意志力不夠,沒有好的環境等等。但作者認為,堅持不下去不是我們的錯,而是沒找到正確的堅持方法。作者說,我們是堅持做一件事情養成習慣的,但如果把「堅持」這件事本身也變成一種習慣,那麼我們無論什麼習慣都可以培養了。這就是這個作者提的一個非常獨特的觀點,養成「培養習慣」的習慣。

作者認為,習慣不是一個一個具體要培養的事情,比如,戒煙,而是所有把重複的行動變得自動化的過程都是習慣。習慣養成後,就不依賴意志力,可以把自己想要持續的事情變成像每天刷牙般的輕鬆。

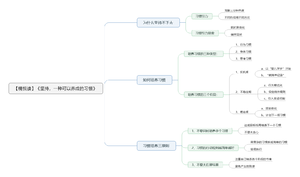

為什麼堅持不下去

為什麼我們無法把自己想持續做的事情轉化為習慣呢?簡單來說,那是因為人類具有「對抗新變化、維持現狀的傾向」的特點。環境變化時,生物會將生理狀態維持在某一固定狀態,這一狀態稱為「體內平衡」。我們因應外在的變化,保護自己的身體,通過這樣的方式生存下去。

比如,體溫。人類的正常體溫為三十六點五度。身體平常一直維持在正常體溫的狀態。不管是氣溫高到攝氏四十度的酷夏,還是低到攝氏零度的寒冬,我們的身體都不會受到環境變化的影響,仍然維持在正常的體溫。另外,因感冒而發燒時,身體也會利用出汗的方式,拚命地冷卻自身以調降體溫。也就是說,身體一直努力地保持在正常體溫的狀態。

不管是身體或心理狀態,如果不能維持在固定狀態的話,就會被各種變化所影響。對於人類而言,保持在固定的狀態會感覺比較舒適,變化則會被視為是一種威脅。而習慣和體溫一樣,正因為身體對「培養新習慣」的變化感受到了威脅,所以大多數人對於新事物都是「三分鐘熱度」而無法勤奮地持續,最後就容易導致失敗。作者說這種現象為「習慣引力」。

所以,你若要將某個行動轉化為習慣,就必須克服這種習慣引力。但只要突破前一個階段的習慣引力的阻礙,養成習慣後,大腦就會把這種行為認為是日常功能,就會拼命地維持這種行為,這也是習慣引力的功能。

只不過,習慣引力在一個習慣的養成過程中,根據習慣的不同,所處的階段不同,為了克服習慣引力,要採取的策略和方法也不一樣。如果你能夠知道在各個階段能夠用什麼樣的方法去克服習慣引力,那麼養成習慣就容易多了。

如何培養習慣

首先我們要知道習慣和習慣的養成難度是不一樣的,其中一個重要的原因就在於習慣其實有不同的類型。

培養習慣的三種類型

1、行為習慣

行為習慣即每天規律的行為,例如,讀書、寫日記、整理、節約、記錄家庭收支等。這些行為習慣根據工作或生活環境不同,比較具有彈性,所以對人類而言,培養行為習慣難度不大,一般一個月左右就能養成。

2、身體習慣

身體習慣,就是要讓整個身體發生變化,例如,減肥、運動、早起、戒煙、肌力訓練等。這種習慣對生活影響比較大,它可能就需要三個月左右的時間。

3、思考習慣

是與思考能力相關的習慣。例如,邏輯性思考能力、創意能力、正面思考以及紓壓思考等習慣。培養習慣的時間大約需要六個月甚至更長。

這本書提供的方法主要還是講如何培養行為習慣和身體習慣。習慣類型不一樣,需要的時間也不一樣,像刷牙洗臉這樣的行為習慣,可能也就21天、一個月就可以養成,而如果是更複雜的身體習慣甚至思維習慣,那21天肯定是不夠的。

雖然不同類型的習慣養成的時間長度是不同的,可是它們有相似的階段,只不過每個階段的長度不一樣,這也就是在每個階段你如果能夠採取恰當的策略,找到克服習慣引力的問題,那麼習慣養成就會大大提高概率。

培養習慣的三個階段

1、反抗期

這個階段一般在第1天到第7天期間。所謂反抗期,就是說在剛剛開始培養一個習慣的時候,我們自己還沒有形成這種無意識自動化的行為,需要身體開始變化去有意識做這件事的時候,身體就會有阻力,產生的「習慣引力」天然地會抑制這種改變。

比如,你過去養成了每天晚上看電視的習慣,現在你要每天晚上讀書,你會覺得無法專注,想去看電視,身體不適應就是一個反抗期。

作者說在第一階段會有42%的人堅持不下去,作者說如果你能度過反抗期,就等於你已經成功了四成。那麼怎樣才能度過反抗期呢?那就是只要把重心放在「撐下去」就好,也就是「每天堅持行動」。作者告訴我們兩個小技巧。

a、以「嬰兒學步」開始

從一個很小的目標做起,讓要改變的行為對身體的影響儘量減小,也就是你每天不管多少,只要做一點就行。

比如,用功念書,那能夠是每天打開書本就好;如果是跑步的話,做跑步前的熱身運動也可以。再比如,你寫作,想要寫5000字,改成寫500字,或者200字,只要行動就好。

這個階段可以完全忽略行動量或結果。這一步與我之前分享的《微習慣》這本書的方法一致。微小的習慣,更重要的是用在前期,身體反抗期。

b、「做簡單記錄」

意思是在身體反抗期,把你培養習慣的過程刻意地記錄下來,比如,每天讀完幾頁書,寫了多少字的筆記,每天減肥吃了多少飯,攝入了多少卡路里。如果能夠定量分析原因,就能夠利用小小的努力獲得大大的成果。所有的「習慣」都能夠通過記錄來檢視。如果能夠實在地感受到這些小成果的話,動力就會逐漸提高,行動才能持續下去。只是,記錄這件事的難度本身就不低,所以我們要採用不麻煩的記錄方式,比如,用手機備忘錄、隨身攜帶筆和便簽紙。

2、不穩定期

這個階段是8天~21天。所謂不穩定期,就是說當習慣訓練強度變大的時候,你很容易在這個過程中被各種各樣的事情打斷,而導致半途而廢。

比如,工作忙到只能搭最後一班車回家。到家之後,除了睡覺做不了其他任何事。或朋友突然約吃飯,回到家後已經醉得什麼都不想做了。

那我們應該如何應對呢?

a、行為模式化

所謂「行為模式化」,是指把你想培養的習慣化為固定的模式,比如,時間、做法、地點,並認真執行。

比如,每天晚上8點在書房開始看500頁書,或者每天早上利用等車時間看書。

這樣時間固定、行為固定、地點固定並認真執行,比較容易培養一個穩定的節奏感,也不容易忘記,而且一到了某個時間點或者某個場景,你的身體立刻會提醒自己採取這個行動。那如果我們碰到意外的情況呢?公司加班、同學聚會等等。作者說,讓習慣保持穩定並不代表沒有變化,只要我們的例外變化是有預先安排的,那就沒問題。

b、設定例外規則

如果因為突發事件導致行動總是被中斷的話,可能就會產生自我厭惡感或無力感,繼而提不起勁,最後就容易失敗。因此,設定「例外規則」就顯得很重要。「例外規則」是對不規律發生的事件預先制定應對規則的彈性應對機制。由於事先制定了「例外規則」,突發狀況發生時就能夠靈活應對。

比如,當你感到心情低落、疲倦時,只讀一頁書也沒關係;晚上十一點以後才回家時,在車上背單詞也行。像這樣的規則,可以自己事先設定好。

c、引入獎懲機制

引入獎懲機制,來進一步穩定習慣養成的系統。這個階段我們難道加大,這個時候就可以用獎懲機制來應對。

比如,連續一周的時間完成了讀完一本書的目標,就可以獎勵自己吃一頓大餐;如果沒做到,你要給自己一個懲罰,罰自己做一周家務。

這種獎懲策略進一步從外部的環節來強化前兩個對策,「行為模式」和「設定例外規則」,加強對身體不穩定期的支撐作用。

3、倦怠期

時間一般在第22天到第30天的時候。在這個階段你逐漸會對已經形成習慣的行為有一種厭煩感。

比如,你每天的看書已經堅持了一個月了,眼看就要培養成習慣了,但是突然失去了熱情和動力,最後突然放棄了。

這個時候怎麼辦呢?這裡有兩個小技巧。

a、添加變化

舉個例子:

日本有一個著名的相撲選手叫貴乃花,他是日本相撲最高段位的選手。有一次一個電台電視節目就專門採訪貴乃花,問他如何減肥的。貴乃花說,為了培養這項習慣,他每天出門走路時,都會戴上不同款式的太陽眼鏡。因此,他在家中準備了大約20副太陽鏡。貴乃花從少年時期開始就一直在相撲界發展,退休後順利減肥成功。從他現在的外表絲毫看不出相撲選手的痕跡。

這個例子就很有趣,貴乃花為了讓自己堅持鍛煉,讓自己覺得今天和昨天不一樣。這樣可以避免一成不變也不會失去新鮮感,更容易堅持下去。如果打算學習英文,請準備好不同的教材;如果跑步,就請經常改變跑步路線;如果減肥,可以在菜單上添加各種創意。一旦感覺一成不變時,就應該靈活應對。

b、計劃下一項習慣

習慣馬上就要養成了,那麼就應該進行一下習慣了。定好培養習慣之後的努力目標,會不斷增加好的習慣。在倦怠期最後階段計劃下一項習慣就是為了建立習慣的連貫性。你要不斷地為培養習慣投注心力,如此才能獲得良好習慣所帶來的甜蜜果實。

作者說我們培養習慣的時候要注意這幾點:

1、不要同時培養多個習慣

比如,減肥。每天要求自己跑步半小時,只吃素菜,不參加聚會等等。這樣做失敗的概率會很高,因為你是同時培養運動和飲食控制的習慣。

2、習慣的行動規則越簡單越好,可以把一個複雜的習慣拆成一些簡單的習慣來培養

比如,增加運動,可以只跑步或者只做俯臥撐,不要做一個複雜的計劃,早上跑步,中午俯臥撐,晚上瑜伽,這樣會很難。

3、不要太在意結果,而是注重自己培養各個階段的節奏

不要每天關注自己產生的結果,比如,每天都要看一下自己減了多少斤肉。避免產生挫敗感,只要控制節奏就好。