複雜-讀書筆記

《複雜》中說,自然界中我們認為複雜和具有適應性的系統——大腦、昆蟲群落、免疫系統、細胞、全球經濟、生物進化——如何通過簡單規則產生出複雜和適應性的行為?相互依賴而又自私的生物是如何一起協作,以解決影響它們整體生存的問題?這些現象存在普遍規律嗎?生命、智能和適應性能用機械和計算實現嗎?如果能,我們又能不能建造出真正具有生命和智能的機器?如果能做到,我們又應不應該這樣做呢?

理解複雜系統需要有全新的方法,需要超越傳統的科學還原論,並重新劃定學科的疆域。藉助於聖塔菲研究所的工作經歷和交叉學科方法,複雜系統的前沿科學家米歇爾以清晰的思路介紹了複雜系統的研究,橫跨生物、技術和社會學等領域,並探尋複雜系統的普遍規律,與此同時,她還探討了複雜性與進化、人工智能、計算、遺傳、信息處理等領域的關係。

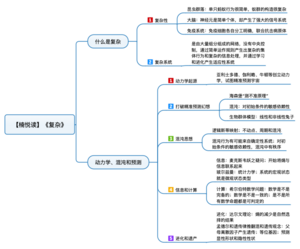

什麼是複雜

複雜性是什麼?洛克說:「一些思想是由簡單的思想組合而成,我稱此為複雜;比如美、感激、人、軍隊、宇宙等。」

複雜性

大家都見過螞蟻,單個螞蟻幾乎沒有什麼視力,也沒有多少智能,但是這些行進中的螞蟻聚集在一起組成了扇形的蟻團,一路風捲殘雲,吃掉遇到的一切獵物,即便吃不掉他們也會把獵物帶走。螞蟻在組成群體時為何會表現出如此的精密性和具有目的性?首先要定義複雜,我們必須搞清楚什麼是機械論和還原論。什麼是還原論,說的是如果我們想要知道整個事物的全貌,那麼就必須了解這件事情的每一個細節,每一個側面。比如,我們知道一輛汽車的每一個零件,應該如何安裝,把它記錄下來是不是就可以再創造一輛汽車了呢?所以還原論所能夠解決的都是簡單問題。

那什麼是複雜問題呢?比如,一個蟻群可能由數百隻乃至上百萬隻螞蟻組成,單只螞蟻其實都相對簡單,它們受遺傳天性驅使尋找食物,對蟻群中其他螞蟻釋放的化學信號作出簡單反應,抵抗入侵者,等等。然而,任何一個在野外觀察過蟻群的人都會意識到,雖然單只螞蟻的行為很簡單,整個蟻群一起構造出的結構卻複雜得驚人,而且這種結構明顯對群體的生存極為重要。它們使用泥土、樹葉和小樹枝建造出極為穩固的巢穴,巢穴中有宏大的通道網絡,育嬰室溫暖而乾爽,溫度由腐爛的巢穴材料和螞蟻自身的身體控制。一些種類的螞蟻還會將它們的身體相互連在一起組成很長的橋,從而可以跨越很長的距離(對它們來說很長),通過樹幹轉移到另一蟻穴。

他們在做這些的時候,單個螞蟻是沒有智商的。而且他們不存在指揮官,沒有那麼複雜的語言交流。怎麼實現?認知科學家侯世達在《哥德爾、艾舍爾、巴赫》一書中對蟻群和大腦進行了比較,兩者都是由相對簡單的個體組成,個體之間只進行有限的通訊,整體上卻表現出極為複雜的系統(「全局」)行為。但是當你把億萬個大腦的神經元聚集在一起的時候,它會出現智能,會出現情感等等這些就叫作複雜科學。所以19世紀末期,人們所建立起來的這種對於科學的信仰,對於簡單論的這種信仰逐漸遇到大量的來自混沌、來自複雜、來自不可測的挑戰,才有了今天的複雜學科。而且現在人們會發現,複雜學科變得越來越重要。

比如,你們覺得教一個孩子長大這事是複雜還是簡單?這是一個典型的複雜問題。就是它的輸入端和輸出端的變化會巨大,輸入端只要有微小的調整,在輸出端就會有完全不同的結果,就是所謂的蝴蝶效應。蝴蝶效應就是典型的複雜環境。但是我們的悲劇在哪兒?大量的父母把培養孩子長大當成一個簡單事件在對待。他們的辦法就是上培訓班,上好的學校就可以了,但是事實並不是這樣。並不是說等孩子上了好的學校,他的人生就完美了。那為什麼大多數父母會這樣呢?因為他把複雜問題簡單化了,用簡單化的手法把每一個零件配上,這個孩子就應該能夠成功? 再比如,創業。創業是一個複雜的問題。但很多人會認為他很簡單,只要我堅持住,每一個方面都了解清楚了,萬事具備了,那麼我就一定可以成功,但事實往往事與願違。 所以,如果我們把複雜的問題簡單化的時候,我們就會做的越多,錯的越多。

複雜系統

什麼是複雜系統?關於複雜系統的定義,作者總結了兩點:首先,複雜系統是由大量組分組成的網絡,不存在中央控制,通過簡單運作規則產生出複雜的集體行為和複雜的信息處理,並通過學習和進化產生適應性;其次,如果系統有組織的行為不存在內部和外部的控制者或領導者,則稱之為自組織。由於簡單規則以難以預測的方式產生出複雜行為,這種系統的宏觀行為有時也稱為湧現。

由此複雜系統有了另一個定義:具有湧現和自組織行為的系統。因此,作者認為研究複雜系統的核心問題是:湧現和自組織行為是如何產生的。也就是說,如果系統有組織的行為不存在內部和外部的控制者或領導者,我們就把它稱作自組織。像螞蟻就是自組織,蜜蜂也是自組織。

所以,複雜行為有這些共性:第一,複雜的集體行為;第二,信號和信息的處理。生物當中有大量的信息,大量的計算;第三,適應性,這些系統都具備適應性。對於信息來講,一定是有意義的,尤其是生物群體。信息的意義是什麼?信息的意義就是生存。這個信息能夠幫助你更好地生存,這就是這些動物,這些無意識的群體所能夠形成群智湧現的一個非常重要的原因。這就是所有複雜體系的共性。

動力學、混沌和預測

什麼是動力學?動力系統理論關注的是對系統的描述和預測,其所關注的系統通過許多相互作用的組分的集體行為湧現出宏觀層面的複雜變化。動力一詞意味着變化。而動力系統則是以某種方式隨時間變化的系統。

比如,太陽系(行星位置隨時間變化);心臟(周期性跳動);大腦(神經元不斷激發,神經遞質在神經元之間傳遞,突觸強度變化,整個系統不斷變化);股票市場;世界人口;全球氣候等等。

不僅這些,其他你想得到的系統幾乎都是動力系統。甚至岩石在地理時間尺度上也是變化的。動力系統理論以最一般化的方式描述系統的變化,描述變化可能的宏觀形態,以及對於其變化能夠做出怎樣的估計和預測。

動力學的起源

動力學的研究一直在不斷的演進,最早是由亞里士多德提出。首先,他認為地面上的運動與天上的不同。他認為地面上的物體在受到力推動時才會沿直線運動;沒有力,物體就會保持靜止。而在天上,行星等天體是圍繞着地球不斷做圓周運動。另外,亞里士多德認為,在地面上,不同物質組成的物體運動方式也不一樣。比如,他認為石頭落向地面是因為石頭主要是由土元素組成,而煙會上升則是因為煙是由氣元素組成。在天上也是一樣,越重的物體中的土元素越多,下落也越快。雖然我們今天看來覺得不對,但他給我們提供了原始的動力學說。

接下來顛覆亞里士多德的是伽利略,伽利略做一個,輕的和重的同時落地的實驗,與直覺不同,靜止並不是物體的自然狀態;相反,要施加力才能讓運動物體停下來。不管物體多重,在真空中下落的速度都是一樣的。後來伽利略影響了牛頓,牛頓認為這些東西都是算出來的。然後在1927年的時候,海森堡提出了測不準原理。測不準原理是什麼?是說如果你要準確地了解一個東西的位置,你就沒法準確地知道它的動量。動量=質量×速度,如果你準確地知道它的動量,你就沒法準確地知道它的位置。這兩者不可能同時測准,這個叫測不準原理。

混沌

混沌指的是一些系統對於初始位置和動量的測量如果有極其微小的不精確,也會導致對其長期預測產生巨大的誤差。也就是常說的「對初始條件的敏感依賴性」,最典型的例子就是蝴蝶效應。法國數學家龐加萊創建了代數拓撲,在解決三體問題的時候,也發現了上述混沌的特性。那麼,混沌系統中初始的不確定性到底是如何被急劇放大的呢?關鍵因素是非線性。關於線性系統,我們可以想到還原論,想到整體等於部分之和。而非線性則是還原論者的夢魘。為了更好地理解非線性以及混沌現象,作者借用了一個經典的生物群體數量動力學模型來闡釋線性和非線性。

設想你養了一群兔子,兔子會配對生小兔子,每對兔子父母每年會生4隻小兔子然後死去。很顯然,如果不受限制,用不了多久,兔子就會占領整個地球,甚至宇宙。這是一個線性系統:整體等於部分之和。考慮到種群數量增長所受的限制——由於種群數量過多導致的死亡概率,棲息地所能承載的種群數量上限等,作者將這一代的種群數量代入邏輯斯蒂模型,然後不斷迭代,最後發現,兔子整體的數量變化不再等於各部分之和。這就是非線性系統,反映了一個自然的繁殖結果。

作者還給出了一個動力系統和混沌中的方程——邏輯斯蒂映射:xt+1=Rxt(1-xt),其中xt是當前值,xt+1則是下一步的值。通過不斷改變數值大小,他們發現邏輯斯蒂迭代最初會產生不動點,然後是2周期振盪,然後是4周期,8周期,一直下去,直到出現混沌。這些突然的周期倍增被稱為交叉,這個過程被稱為通往混沌的倍周期之路。20世紀70年代,物理學家費根鮑姆就通過計算R值的收斂速度,測算出一個常數——4.6692016,這個常數在很多動力系統中都有出現。

因此,作者給出了兩條混沌的共性:通往混沌的倍周期之路;費根鮑姆常數。混沌思想帶來的革命:首先,看似混沌的行為有可能來自確定性系統,無須外部的隨機源;其次,一些簡單的確定性系統的長期變化,由於對初始條件的敏感依賴性,即使在原則上也無法預測;最後,雖然無法預測,但混沌卻有一些秩序,比如通往混沌的倍周期之路,費根鮑姆常數等。大家就突然明白,混沌雖然無法預測,但它有秩序。如果我們發現了混沌當中的秩序,我們就掌握了去了解複雜科學的過程。所以這就是費根鮑姆常數所帶給我們的東西。

信息與計算

複雜系統的一個重要的特點就是自組織,與通常情形中的有序消退、無序(熵)增長相反,這裡是有序從無序中產生。雖然很多複雜系統屬性都不相同,但它們處理信息的方式卻是類似的。那麼信息是什麼呢?根據熱力學第二定律,熵總是不斷增加直至最大,除非額外做功。

1871年,英國物理學家麥克斯韋通過一個冷熱系統實驗,提出了一個「小妖」難題:系統沒有做功,熵卻減少了,難道是有一個智能生物「妖」在工作?這個問題困擾了物理學家很多年,直到1929年,匈牙利物理學家西拉德第一個將熵與信息聯繫起來,法國物理學家布里淵和伽柏將西拉德的理論進行了擴展,徹底揭示了測量(信息)如何產生熵,終結了「麥克斯韋妖」。對小妖難題的解決,成為信息論和信息物理學的基礎。

統計力學也在其中扮演了一個很重要的角色。統計力學的創建者玻爾茲曼認為宏觀尺度上的屬性是由微觀屬性產生的,他將熱力學第二定律解釋為封閉系統更有可能處於可能性大的宏觀狀態。1940年,數學家香農改進了他的思想,開創了信息論。人們將香農的信息量定義為接收者在接收信息時體驗到的平均驚奇度。

比如:作者的兩個兒子與奶奶打電話,小兒子只會說一個詞——「Da」,奶奶接收的信息幾乎為零;而大兒子詞彙量更大,比如他會說「奶奶,我在扮超人」,奶奶就經常對他的話感到吃驚。總體上,根據香農的理論,信息可以是通信的任何單位,可以是一個字母、一個詞、一句話,甚至是一個比特(0或1)等等。

信息是用來計算的。對計算的基礎及局限的研究,導致了電子計算機的發明,但最初的起源卻是為了解決一組抽象的數學問題——希爾伯特問題。1900年,德國數學大師希爾伯特在巴黎提出了亟待解決的23個問題,這些問題可以總結為三個部分:(1)數學是不是完備的?(2)數學是不是一致的?(3)是不是所有命題都是數學可判定的?

25歲的哥德爾解決了前兩個問題,創建了不完備性定理;23歲的圖靈則解決了第三個問題,發明了圖靈機。圖靈機後來成為電子計算機的藍圖。兩位年輕有為的數學家無疑是偉大的,但他們的命運卻很悲慘:哥德爾患上了嚴重的妄想症,拒絕進食,死於飢餓;圖靈則因為同性戀不被接受的困擾,吃了一個含有氰化鉀的蘋果,自殺了。

進化和遺傳

根據熱力學第二定律,封閉系統的熵會一直增加直至最大,要讓熵減少,就要做功。然而我們的生命系統卻越變越複雜,熵並沒有無限增加。那麼是誰在維持生命系統,並讓它們越來越複雜呢?宗教認為這是神跡,直到19世紀中葉,達爾文提出,生命進化是通過自然選擇造就的。

達爾文認為:所有物種都來自共同的祖先;生命的歷史就是物種呈樹狀分化;一旦生物的數量超過了資源的承載能力,生物個體就會為資源競爭,從而導致自然選擇。生物性狀會遺傳變異,並不必然增加適應性。進化是通過細微的有利變異不斷累積逐漸形成的。

同時代的孟德爾則發現了遺傳律:植株的後代並不能遺傳父代在生命期中獲得的性狀。遺傳是通過父母提供的離散「因子」產生的。每一植株都有一對基因與之對應。其中每個基因都對那種性狀——例如高和矮,進行編碼。這被稱為等位基因。每一種性狀,等位基因中有一個是顯性的,有一個是隱性的。再加上後來的群體遺傳學,達爾文理論和孟德爾遺傳學共同形成了後來的「現代綜合」。「現代綜合」在20世紀30~40年代得到了進一步發展,並形成了此後50年被生物學家普遍接受的一系列進化原則:

比如,自然選擇是進化和適應的主要機制;進化是漸進過程,通過自然選擇作用和個體非常細微的隨機變異產生;宏觀尺度上的現象,可以用基因變異和自然選擇的微觀過程來解釋。後來「現代綜合」也受到了挑戰,古生物學家古爾德同意自然選擇是進化很重要的機制,但他認為歷史偶然和生物約束的作用至少同樣重要。