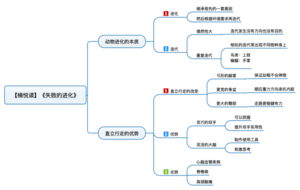

失敗的進化-讀書筆記

在漫長的進化史上,我們經過哪些岔路口才抵達「人類」?骨骼最初只是鈣質倉庫、聽小骨是從顳下頜關節而來、鰓到肺的轉變讓心臟進化成了左右不對稱的形狀……為了今日直立行走的身體,人類都付出了哪些「代價」?

進化總給人以「轟轟烈烈」的印象,但生物通過「自我改造」,以拼拼湊湊、打滿補丁的身體活下去,才是進化的本質作者言語風趣,舉例信手拈來,餐桌上的炸雞與烤秋刀魚,一樣能成為了解進化奧秘的鑰匙。

進化不是一個抽象的概念,而是生物對身體原始的「設計圖紙」不斷進行「設計迭代」的演變過程。人類從四足爬行到直立行走,身體結構出現了巨大的變化,充分了解進化的本質與進化的失敗之處,能讓我們更清楚地認識自己。

動物進化的本質

動物進化的本質是什麼?為什麼說動物的進化史,就是一個反反覆覆的設計迭代史?作者提出,進化就是生物「在祖先的基礎上進行設計迭代」。

進化

提到設計我們會想到的是房屋設計師或者裝修設計師等等的職業,他們的特點是通過設計圖來告訴工人怎麼蓋房子,怎麼裝修房子。同樣的道理,我們身體有成千上萬個基因,每個生物都會從祖先那裡繼承一套基因,這套基因就是它的基本設計。但外部環境在不斷變化,生物光繼承這套設計還不夠,還得根據環境需求,在基本設計的基礎上進行迭代,這個迭代過程其實就是進化。

比如,心臟。心臟的雛形最早出現在一種叫文昌魚的動物身上,文昌魚是一種更加原始的動物。一般認為,文昌魚是最先進化出發達血管系統的動物,它體內的血液循環可以把氧氣和營養物質輸送到身體的各個部位,同時回收廢物。實現血液循環需要動力源,人體內血液循環的動力源是心臟,文昌魚沒有成形的心臟,但它鰓後面靠近腹部的位置,散落着一些可以自行收縮的心肌細胞,這些細胞就是心臟的雛形,文昌魚正是靠着這個雛形心臟來進行血液循環的。

魚類作為文昌魚的後代,已經擁有了真正的心臟。經常吃魚的朋友們可能知道,魚類的心臟就位於鰓後面靠近腹部的位置。從文昌魚的雛形心臟,到魚類的真正心臟,心臟進化了、功能完善了,但包括心臟位置在內的很多基本設計都沿襲了下來。所以我們才說,進化的本質就是生物在祖先的基礎設計上進行迭代。

迭代

既然如此,那這種迭代是怎麼發生的呢?作者告訴我們,迭代的發生既沒有方向,也沒有目的,偶然性非常大,往往是一系列突發奇想和修補拼湊共同塑造的。

比如,骨骼的誕生就純屬意外。動物最初都是沒有骨骼的,現在學界的主流觀點認為,最早的骨骼出現在魚類身上。魚類生存需要很多礦物質,其中就包括鈣和磷酸,雖然這兩種礦物質可以從海水中獲取,但來源並不穩定,所以魚類要想生存,就得在體內存儲一定量的鈣和磷酸,以備不時之需。但巧合的是,由磷酸和鈣組成的磷酸鈣質地堅硬結實,性能優良,是一種支撐身體的完美材料。有磷酸鈣的支撐,魚類可以在上面鋪展肌肉,大幅提升身體的運動能力,這給了它們很大的生存優勢,所以結果就是,本來作為礦物質倉庫的磷酸鈣,意外地演化成了支撐身體的骨骼。

迭代在發生時並沒有方向和目的,只是在誤打誤撞地嘗試各種可能的解決方案,充滿着隨機性,最終結果也很可能與初衷完全不同。在生物學界,這種現象被稱為「預適應」,指的是最開始的某種身體結構為以後的新功能打下了基礎。作者告訴我們,在動物進化的歷史中,預適應的現象其實很常見,就連我們的四肢也是預適應的產物。設計的迭代過程不僅偶然,而且還經常重複發生,相似的迭代經常在不同物種身上重複出現。

比如,脊椎動物的翅膀就是重複迭代的產物。鳥類能飛是因為它們擁有翅膀,除去翅膀上長長的羽毛,內部骨骼結構由三大段組成,分別對應我們的上臂、小臂以及手腕以下的手掌部位,只不過鳥類翅膀的骨骼更加細長一些。種種證據顯示,鳥類的翅膀就是從整個上肢的設計中迭代得來的。

但是有一種動物不同,那就是蝙蝠。蝙蝠也會飛行,但蝙蝠翅膀的絕大部分面積,都由它們長得離譜的手指骨和掌骨支撐,蝙蝠手指骨的長度甚至遠超它們的上臂骨。這種設計方式不僅能擴大翅膀的面積,由手指支撐起來的翅膀也更加靈活,可以改變自身形狀,所以,蝙蝠經常用翅膀把自己包裹起來睡覺。

所以,鳥類用上肢迭代出翅膀,蝙蝠用手掌演化出翅膀,雖然結構各不相同,但迭代的產物都是能讓它們飛向天空的翅膀。因此,作者才說,迭代總是在反覆出現,動物的進化史,就是一個反反覆覆的設計迭代史。

直立行走的優勢

我們與動物最大的不同就是可以直立行走,那麼直立行走給人類帶來了什麼優勢,又帶來了哪些問題呢?首先,我們先來了解一下直立行走,其實它並沒有我們想的那麼簡單。

比如,從四足到雙足,人類必須保證站穩而不會摔倒,為了解決這個問題,人類迭代出了長度更長,而且呈弓形的腳掌,也就是足弓。足弓能把身體的重量分散到腳的前後兩側,最大程度上保證人身體前後方向上的平衡。 其次,直立行走還改變了人體受到重力的方向。四足行走時,重力的方向是從背部到腹部,內臟都靠腹壁在下方托着,但雙足行走時,重力的方向變成了從頭到腳,內臟又要靠什麼支撐呢?迭代出更寬大的骨盆,可以像底板一樣在下方承托內臟;同時,又讓胸腔和腹腔中間的橫膈膜作為腹腔內臟的「天花板」,在上方緊貼着肝臟等器官。雙腿往前走時需要把腿往後甩,這個動作對臀部肌肉的力量要求很大,為此人類又迭代出了相對於其他動物來說巨大的臀部。

所以,更巧的足弓、更寬的骨盆、更大的臀部,都是直立行走牽一髮而動全身的體現。那麼這些改變給我們帶來了什麼,我們從中獲得了什麼優勢,又遇到了哪些問題呢?

優勢

直立行走帶給我們的最直接優勢,是讓我們有了一雙靈巧的手。通過這雙手,我們可以抓握物體、搬運食物、製造工具,乃至傳遞文明,不再承擔行走使命的前肢,最終成了幫助人類稱霸自然界的武器。人類的雙手可謂獨一無二,功能強大,我們可以隨便拿起一個東西。自然界中只有人類能用拇指進行抓握。

其他動物,不管是貓、狗,還是兔子、松鼠,它們要想抓住東西,最多只能用大面積的手掌和手指捧着,雙手的實用性很有限。而直立行走讓人類有足夠的資本演化出靈敏的手指,從而大幅提升雙手的實用性。

其次,就是巨大且聰明的大腦。雖然要論絕對大小,人腦並不是最大的,比如大象和藍鯨的大腦就更大,但如果看大腦和身體的比例,人腦則大得出奇。「腦化指數」是一個衡量哺乳動物大腦和身體比例的數字,由腦容量除以體重的2/3次方得到,腦化指數越大,意味着大腦相對於身體就越大。計算不同動物的腦化指數可以發現,人類的腦化指數大約是狗的6倍,馬的7倍,兔子的18倍;大象的4倍以上。可以說,在自然界裡,人腦的「大」是獨一份的。

那人類是如何進化出這麼大的大腦呢?種種跡象都顯示,正是使用和製作工具這些用雙手來完成的「細活」,刺激了大腦的思考能力,加速了大腦的複雜化與巨大化,所以歸根到底,人類能擁有這顆大腦,還得歸功於直立行走。

比如,人類的祖先最早學會直立行走的是生活在大約300萬年前的阿法南方古猿,這種類人猿的腦容量大約是400毫升,和黑猩猩的差不多;相比之下,現代人類的腦容量達到1400毫升,是阿法南方古猿的3倍多。人類腦容量飛速增長的時期,恰好和直立行走以來的歷史重合,再結合其他多方面的證據,我們完全有理由得出結論,正是直立行走帶來的種種變化,促進了人腦的快速發育,賦予了我們無與倫比的智慧。

劣勢

當然,有優勢也會有缺陷。作者提出,人類的進化過程在很多方面也是失敗的。因為人類直立行走的進化歷程發生得太快,很多身體結構還來不及完善便匆匆投入使用,這給我們帶來了很多問題。

比如,人體的心血管系統。用四肢行走的動物,身體中的血液主要在水平方向上流動,流動路徑比較平緩;但人類直立行走之後,血液的主要流動方向就從水平變成了垂直,血流路徑突然變得陡峭。尤其是人身體的最上方,還頂着一個巨大的腦袋,人腦會使用全身14%的血流量和18%的供氧量,所以,為了保障血液的正常循環,心臟的負擔就變得非常大。 更要命的是,心臟的供血壓力面臨着兩個矛盾:如果降低血壓,那就沒法保證大腦的供血;如果提高血壓,大腦反而會更加危險。假設人心臟附近的血壓是100毫米汞柱,那麼往上到達大腦入口處時,可能就只有50毫米汞柱了,而往下到達雙腳末端時,血壓卻可能達到180毫米汞柱。

人類需要的是任何姿勢下都能合理供血的心血管系統,而不是強行把血液打入大腦的水泵。心臟供血時必須考慮到各種極端情況,人不可能永遠站着,如果躺下或者低頭,大腦附近的血壓就會迅速增大。如果心臟提供的血壓過大,就很容易破壞大腦的周邊部位,比如造成腦溢血。

而且四肢末端的血液要想回到心臟,需要往上走很遠的距離,血液就不可避免地在肢體末端出現一定程度的淤積,所以人類的四肢,尤其是下肢,就很容易出現水腫、靜脈曲張等問題。如果碰上寒冷的天氣,四肢中本來就流通不暢的血液,還容易因為遠離身體的中心而迅速喪失熱量,結果就是人的手腳很容易變得冰涼。

除此之外,直立行走也讓人的脊椎疲憊不堪,椎間盤突出是人的常見病。這歸根到底是因為,人類利用脊椎的方式和祖先完全不同。在脊椎動物從海洋登上陸地之後的3.7億年時間裡,脊椎一直扮演着銜接前肢和後肢的角色,並不需要在水平方向上承受多大壓力。但人類直立行走以來,在短短几百萬年時間裡,就改變了脊椎的受力方向,不管是站立還是坐着,上半身的絕大部分重量都要靠脊椎來支撐。

人類的頸肩也是直立行走的受害者,頸肩酸痛的痛感主要集中在斜方肌上,這塊肌肉連接着頸部、胸部的背側與肩膀,不管是人類還是廣大的四足動物,斜方肌都是一塊大肌肉。不過不同的是,四足動物的斜方肌只會在運動時拉扯肩骨,靜止時就可以得到休息,它們的斜方肌是張弛有度的。人類不一樣,人類雖然不需要用上肢行走,但斜方肌得一直牽引着我們沉重的腦袋,除了睡覺時間以外,幾乎一直處於緊張狀態,無法得到徹底休息。當然,這不能完全怪直立行走,個人不健康的生活方式也得負重要責任,但在現代生活方式的背景下,這是直立行走留給我們的一個大問題。