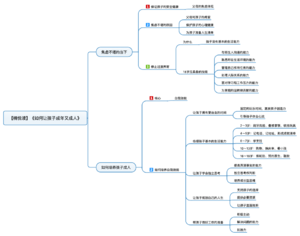

如何讓孩子成年又成人-讀書筆記

《如何讓孩子成年又成人》是一本具有挑釁意味的宣言式著作,直指當代父母的過度養育問題及危害,就如何讓孩子真正成人,在未來世界施展拳腳,提出了另一套養育哲學。18歲前,孩子必須擁有哪8種生活技能?20種糟糕的體驗,如何幫助孩子成長?如何通過巧妙提問培養孩子的獨立思考能力?如何在不確定的未來給孩子確定無疑的成功要素?這本書給出了答案。培養孩子的目的,是把孩子培養成一個有擔當、有責任、有能力而且幸福的成年人。

焦慮不堪的當下

我們作為父母,首先就想要保證孩子的安全健康。我們知道上學是孩子智力發展的第一個關鍵機會,但是,往返學校本身就引發了對安全的憂思。我們的解決辦法是,在條件允許的情況下,親自接送他們上下學。孩子小的時候,為了保證安全,很多父母護送他們上學,還常常幫他們拿東西,以減輕他們的負擔。而在我們80年代的時候都是自己上下學。

20世紀後期的諸多安全防範措施,舉凡林林總總的規定、防護裝置以及父母帶孩子過馬路、控制孩子自行車的剎車、送孩子上學之類的做法,目的都是防止孩子出事。除此之外,我們還擔心有人企圖傷害他們。為此,我們告誡孩子不要跟陌生人說話;當他們參加尚被允許的戶外活動時,我們在一旁指手畫腳;他們去哪兒,我們幾乎亦步亦趨地跟着。不管是生活還是學習,我們都會為孩子準備好,希望孩子不要錯過任何機會,等等。所以,很多時候,為什麼會焦慮不堪?

「直升機」父母

我們對孩子特別地愛。我們總會擔心:我會不會沒有給孩子做到最好?我一定要給孩子最好的,一定要給孩子準備最好的,提供最好的。所以,這種愛加上這種恐懼,一起就形成了一種朱莉·海姆斯女士說的「直升機父母」。什麼樣是直升機父母?直升機會在空中盤旋,一旦下面有什麼需要,它馬上會降落下來,然後提供孩子的所需。

比如,當孩子忘了帶一個什麼東西到學校裡面,家長肯定說「那我幫你送」。可是,你送這個行為,真的能幫助孩子解決問題嗎?這樣,我們的孩子擁有什麼樣的童年呢?他們的童年被家長,甚至是爺爺、奶奶、姥姥、姥爺這一輩環繞着,然後所有的東西都是充足的,所有的東西都是準備好的。如果孩子一直在這樣好像溫室的環境裡長大的話,那麼,將來他們上了大學要出去獨立生活,他們會準備好嗎?

小孩子要知道怎麼樣經歷失敗,要知道自己有做得不完美的地方。好多時候,過度養育就是指一些事做多了,包括我們想維護孩子的情感上的、精神上的健康。哲學家歌德說:孩子應該從父母那裡得到兩樣東西:根和翅膀。什麼叫「給孩子翅膀」呢?當你的孩子成為成年人,他要離開父母的巢穴飛出去的時候,他能不能作自己的決策和決斷,能不能作出自己的選擇?他們能成為什麼樣的人?又能夠做什麼?

停止過度養育

為什麼要停止過度養育?海姆斯女士在斯坦福大學做了十年新生教務長,她在大學裡觀察到,很多新入學的學生,還是沒有長大。你以為他到了學校就能夠處理自己的事情嗎?他們恨不得把自己的家長帶過去。開學入學的時候,你可以看到大批的家長跟孩子一起來,到宿舍去各種安排。很多孩子,每天甚至每次作決定的時候都要給自己的家長打電話,問問家長是什麼樣的意見才能作決定。所以,如果在18歲之前一直都是我們替孩子去思考,我們替他們去作選擇,那麼到了18歲,到孩子進了大學,他根本沒有自己選擇、自己去思考、自己行動的能力。其實每一個進入大學的,獨立的18歲的成人,都應該有這些最基本的生活能力。如果我們從小沒有培養他們這些能力,到他們18歲的時候不會有這些能力的。

海姆斯女士提議的18歲的孩子都應該具備和真實世界中的陌生人交談,包括老師、學校的院長、顧問、房東、店員、人力資源經理、同事、銀行出納員、醫療保險提供者、公交車司機、修理工。這些跟陌生人交談的能力,孩子有沒有呢?認不認識道路?孩子必須能夠管理好自己的作業任務和截止日期;能為家庭的運轉做貢獻,他能不能每天幫助家庭做一些勞動?以及處理人際關係的問題,同學發生糾紛怎麼辦?還包括應付這種課程壓力、工作量起伏變化的能力。還有就是孩子能不能承擔風險,並且能夠知道遇到什麼事情怎麼去解決的能力。

沒有一個人的人生是一帆風順的,我們從小到大都要面對一些問題,遇到一些問題,也必須要學會處理這些問題,解決這些問題。如果孩子沒有學會解決問題的能力的話,那麼,將來會非常麻煩。自己想辦法解決問題,也是精神健康的一個重要因素。我們每個人都會面臨一些恐懼,比如說失敗的恐懼,挫敗的恐懼,別人給你負面的評價的恐懼。那麼就要教會孩子怎麼樣面對這些恐懼,怎麼樣面對這些來自外界的壓力。

比如,別人給你的負面評價,你應該怎麼去回應?或者是說,什麼事情做失敗了,你有沒有能力跌倒了再爬起來,然後做得更好?這些都是我們要教給孩子的。

如何培養孩子成人

如何培養孩子成人?作者提到「自我效能」,所謂自我效能,就是指一個人對自己所能獲得的成就有真實的感知,既不誇大也不低估。其實這個就是我們家長要從小培養孩子的自我認知的能力。他是不是能夠通過自己不斷地試錯達到成功,這個就跟你童年的養育非常相關。如果孩子從來沒有自我試錯的機會,也沒有從失敗中站起來的機會,那很難養成這種自我效能的感覺。如何培養自我效能呢?作者給我們提了好多建議。

讓孩子擁有更自由的時間

任務繁重、清單化管理的童年生活讓孩子抽不出時間,他們沒有機會真正自由地玩耍。相反,孩子的遊戲時間都由父母計劃和組織。父母會陪着孩子一起玩,還會推薦他們玩什麼,同時警惕萬一孩子們玩不到一起,或者有人出現行為不端的情況。孩子們日程緊張,遊戲時間由父母安排似乎是必要的,因為如果不排到日程表上,他們可能連玩耍的時間都沒有。但其實,每天都給孩子一個固定的讓他自己去玩樂的時間,讓他自己去遊戲的時間是很重要的。因為,在這一段時間裡,才能使他產生自己的創造力,激發自己的興趣。如果所有的東西都是我們大人安排的,「你應該去畫畫」「你為什麼不去搭樂高」,這樣完全不是孩子主動的,根本沒用。

我們應該幫助孩子,引導他體會心流的感覺。心流指當我們對某事感興趣,或長於某事,所做之事稍微超出我們當前的能力範圍,稍具挑戰性時,我們的感覺和狀態。處於「心流」狀態時,我們面臨的挑戰略微超出自己的能力水平,堅持下去,就會忘掉時間,不會感到飢餓、疲倦,感覺正在做的事情可以不斷地進行下去。當我們感覺到內在的動力,正在做着的事情本身就是對我們的獎勵。在運動領域,類似心流的說法是「如入無人之境」,在音樂界,這種感覺被稱為「愜意」。所以,要給孩子一個自主創造的時間,你永遠不知道通過他的自我創造,他能發展哪些能力。我們家長的想法很可能是他們的天花板,而不是他們的肩膀。

傳授給孩子基本生活技能

一個人如果被別人手把手地牽着過日子,什麼事情都有人幫忙料理,那他就沒有機會培養起控制感,控制感是自我效能理論的核心。如果別人幫你做事,結果就不在你的掌控之中,這種情況也會導致心理學家克里斯托弗·彼得森和馬丁·塞利格曼所謂的「習得性無助」。習得性無助形容人在感到無法控制局面時,陷入被動狀態的情形。他們最初以為,只有在壞事不可控時,才會導致人的習得性無助。後來,塞利格曼撰文指出,當一件好事不可控制時,人的習得性無助感也會產生,比如,不管孩子做什麼,家長都會給予獎勵。

塞利格曼認為,體驗「主動性」對人類至關重要,它意味着「知道自己的行為有意義,知道重要的結果在自己的掌控之中」。小孩子如果感覺到行為和結果的錯位,就會「被動、抑鬱、身體健康狀況不佳」。比如,媽媽可以讓孩子幫你洗洗菜,或者吃完飯洗洗碗。讓孩子體會一下這個工作。」勞動會讓人有成就感。

為什麼我們要教給孩子這些基本的生活技能?其實,掌控感是每個人都需要的,每個人成長中都需要。因為只有當你有了掌控感,你才可能有自我效能,有一個自我認知,覺得我有信心來完成這個事情。讓孩子自己疊床;吃飯以後可以把碗筷放到洗碗池裡,太小的時候他可能還不會刷;包括自己的玩具,就可以自己去收。

我們要培養孩子從小養成這種習慣。比如,他脫下來的髒衣服,不是往地上一扔,而是要放到洗衣筐里或者要放在洗衣機里。自己的盤子,稍微大一點,要能夠把它清洗乾淨。還可以幫助家長擺桌子,吃飯之前可以拿筷子。其實,孩子越小越早開始做這些家務活,他越不會產生這種牴觸情緒。因為他覺得:我是在幫助家長。包括自己刷牙、洗臉,兩三歲的小朋友都應該自己會做。作者說:從三四歲開始就做家務的小孩,比大了以後做家務的小孩會更成功。那麼,怎麼培養他們,怎麼教他們呢?應該分為四步。

第一步,我們為你做這件事。告訴孩子,你看這個媽媽是怎麼做的,教你。

第二步,就是我們和你一起做。我跟你一起做這件事。

第三步,我看着你做。

第四步,由你獨立完成。

家長要放棄對完美的追求,因為完美主義是做這些事情的一個大敵。你說孩子做得不完美,做個飯弄得亂七八糟的。如果你要是追求完美,想讓他做完以後還像大廚師一樣收拾得很整齊,那你可能永遠都不會開始。允許他的不完美,讓他慢慢多練幾次,對這個程序熟悉了,他自然會更有規矩。

讓孩子學會獨立思考

如何讓孩子學會獨立思考。我們怎麼從小教孩子獨立思考的能力呢?首先,你要教會他怎麼去看清楚事實。相信你一定聽說過批判性思維,這個在美國學校里是非常提倡的,也就是說不是人云亦云,不是老師說什麼、家長說什麼就一定是對的。怎麼辯證地去看一個事情。你要形成自己的思維觀點,首先要把事情搞清楚。為什麼我們要做?為什麼我們要這樣做?為什麼這個事情是這樣的?怎麼樣把知識應用到新的情況當中去?你可以問孩子五次「為什麼」。任何一個問題,你可以問孩子五次為什麼,幫助他們達到對事情要點的理解。

比如,你的孩子初中生了,你可以問他:「你喜歡什麼課程呢?」

他說:「我喜歡英語課。」

那你可以問他:「為什麼喜歡英語課呢?」

他說:「因為英語課我學得比較好。」

「那為什麼你學得比較好呢?你是對這個有興趣嗎?還是上了額外的課外班呢?還是……」

他說:我總是考得很好,作業從來就不困難。我從來沒有不理解的地方。我不斷舉手,老師抽問我,特別是其他人不懂的時候,我的感覺是,耶!我懂,上!

你可以問他:你怎麼知道你擅長這門課呢?

他說:老師講解的時候,我能猜出她要說什麼,因為我已經知道是怎麼回事了,我知道接下來是什麼。

你可以不斷地追問為什麼,每一次問孩子五層為什麼,他可能慢慢對這個事情就有一個更明確的了解和認識了。還有一個思維很重要,那就是成長型思維。作為家長我們要教孩子,不要整天跟別人比,而是跟自己相比,讓自己比以前更好就可以了。

作為家長,儘量不要夸孩子:「哇,你真聰明啊。」夸聰明,這些聰明的孩子就會停止,他就不願意去嘗試那些更難的東西。可是被誇努力的小孩子會更有耐力和韌性,更努力地去完成一些更艱難的任務。所以我們要誇他的努力,誇他努力的結果。

幫孩子做好努力工作的準備

為了讓孩子將來能夠適應職場,我們可以幫助他們從小做好努力工作的準備。哈佛大學的精神病學家喬治·瓦利恩特所做的一個著名的縱向研究也認為:童年做家務是未來成功的基本要素。因為什麼呢?因為工作在個人生活當中起着核心作用。你做家務培養的,就是會做、能做的這種感覺,也是一種掌控力,讓人覺得我自己是一個勤勞的人,我不是一個廢物,我有各種各樣的能力。

做家務你能學會的還有為家庭做貢獻的責任感、自覺性。以及滿足最後期限,達到質量標準的這種責任感,和把工作做好的這種決心。還有遇到挑戰的時候能夠堅持不懈、採取主動的積極性,不是別人說一句才做一句。我們在職場中最看重的品格,比如積極主動性,都可以很小就培養。積極主動的人才會有更多的機會。還有一點在職場裡非常重要的特質,就是當你遇到困難,你是不是能有解決辦法。這個也是在做家務當中能夠培養的。

比如,孩子在家裡幫你吸塵,這個線可能太短吸不到那裡,那怎麼辦?這時孩子是不是就要想辦法?我再找一個插線板接上它,還是不吸塵了,我用掃或者用布擦的方式。其實很簡單的,在做家務當中就可以培養孩子遇到困難解決問題的能力。做家務當中也好,學習生活當中也好,孩子失敗了,怎麼能夠反彈起來,像不倒翁一樣不會被打倒。像這些職場上所需要的素質,其實我們都能夠通過從小培養孩子的一些基本生活技能實現。

那麼,家長要做的是什麼?家長就是做示範,還有就是給他明確的指示。比如,「你做完菜要把東西收拾好」,或者說「你吃完飯必須要把碗放到洗碗池裡」。還有就是恰如其分的感謝和反饋。比如,「哎呦,做得真好」。

讓孩子自己規劃人生

家長要做的是支持孩子去選擇、規劃自己的人生。那你可以提供的是什麼?你可以提供一些資源,但是不要告訴他,你應該去做什麼,你不應該去做什麼。 家長要看到孩子的優點和長處,為他們的長處、他們的激情、他們的投入所歡呼。如果孩子遇到挫折,你要讓他知道任何不好的事情都可以轉變成好的事情,即使有了挫折那又怎麼樣呢?生活照樣繼續,我們還有一個積極的心態去對待人生。所以,讓孩子學會,越早失敗越好。