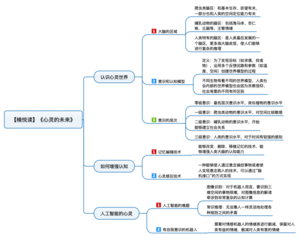

心靈的未來-讀書筆記

本書的作者是非常著名的日裔美籍的科普作家,叫加來道雄。他主持過多檔電視科普特別節目,許多節目緊貼他的著作,包括英國廣播公司電視節目《時間和未來的圖景》以及科學發現頻道的《2057》,《科學幻想》和《未來圖景》等等。

本書是一部科普著作,主要討論的是我們的心智結構,以及怎樣能夠增強我們的心智能力,未來我們的心智結構會變成什麼樣子。記憶增強技術、心靈感應技術、通過意念改變物質……如果大腦可以獲得超能力,你最希望它是什麼?

如果將來機器人有了情感,它會先拿人類開刀嗎?「黑暗森林法則」是宇宙定律嗎?如果有外星人,它們是否一定會向地球發動攻擊?為什麼面對地外生命,人類總是首先想到它們會來毀滅地球?

認識心靈世界

我們人類的認知架構是什麼樣的?與我們的大腦有什麼關係嗎?接下來我們先來了解一下我們的大腦。

大腦的區域

大腦大致可以分為三個區域。

第一,包括腦幹、小腦、基底核,與爬行動物的大腦幾乎相同。被稱為「爬蟲類大腦」,這是大腦的最古老的建築,控制動物的基本功能,如平衡、消化、呼吸、心跳、血壓等。它們還控制爭鬥、狩獵、交配和霸占地盤,這些是生存和繁殖所必需的。

第二,是和哺乳動物這樣一些比較低等的物種共通的部分,比如說海馬體、杏仁核、丘腦、下丘腦,這部分主要管的是社會情緒。哺乳動物已經是一種具有一定社會性的動物了,它們要和其他的動物進行相互協調,就需要控制自己的情緒,包括歡愉、緊張等等,都需要這些腦區的控制。

第三,新大腦皮層。這是大腦的外層。大腦皮層內的最新的進化結構是新大腦皮層(意思是「新皮」),它控制高級認知行為。這是人類最高度發達的部分:占我們大腦的質量多達80%,但只有一張餐巾紙那麼厚。但是老鼠的皮層的皺褶就很少,老鼠的新皮層是光滑的。皮層多了以後(尤其是前額葉皮層),我們能夠進行非常複雜的推理,所以人類是一種能夠對未來進行推理的複雜的動物。

意識和認知模型

意識這個問題吸引了幾個世紀的哲學家,但直至今日也沒能找到一個簡單的有關意識的定義。物理學家認為,意識是為了實現一個目標(例如,尋找配偶、食物、住所)創建一個世界模型的過程,在創建過程中要用到多個反饋迴路和多個參數(例如,溫度、空間、時間和與他人的關係)。

比如,茨威格的《人類群星閃耀時》中就有一個故事,拿破崙在滑鐵盧和反法聯軍PK(挑戰),這時候,拿破崙就要對他的部隊有一個統調。他的目的很簡單,就是要在比利時的滑鐵盧,狠狠地給普魯士人、英國人上一課,把他們的脊梁骨給打斷,這就是他的一個目標。這當然要比一般的求偶、找食物複雜得多。 這時候,他就有很多的「反饋迴路」,什麼叫反饋迴路呢?他派出十路偵察兵,每路偵察兵從不同的方向搜集普魯士人和英國人的情報,然後進行統一的思考,到底自己該怎麼辦?每一個偵察兵給他的情報,都可能是一個反饋迴路,並且帶有特定的參數。他要把所有這些要素全部抓住,然後得出一個正確的情報,這才能夠證明,他的意識在正常地運作。

在我們日常生活中也面臨着很多任務,比如,你出汗了,意味着天非常熱;如果你肚子咕嚕咕嚕叫,意味着你現在需要進食等等。你要把所有的這些要素組合在一起,來思考其中哪一項任務對你來說是最緊要的,你要進行解決。意識就是對所有的這些參數的統一處理能力。 這就需要我們建立一個世界模型。建立世界模型是指,你要有一個對於世界的簡化的描述,這個簡化的描述就像一個界面一樣,在這個界面上,有一些重要的參數,你要把它表徵出來。為了我們生存的需要,我們的世界模型會做出有利於我們物種的簡化。

比如,哺乳動物不是靠着準備冬眠為過冬做出安排,而是在很大程度上遵循本能。當溫度下降時有一個反饋迴路調節它們的冬眠。它們的意識是由來自它們的感官的消息支配的。沒有證據表明它們通過系統地篩選各種計劃和方案為過冬做準備

人類是不同的。雖然我們在許多情況下確實依靠本能和情感,但我們還不斷地分析與評估反饋信息。我們通過模擬進行分析和評估,有時甚至預測超出我們自己的壽命,甚至幾千年以後的事情。運行模擬的重點是評估各種可能性,為實現目標做出最佳決策。

不同的模型是為了滿足不同物種和環境之間的互動關係而形成的,統調水平的高低,也會有所區別。這句話就意味着,高級的意識水平能夠控制更加複雜的現象,控制更多的要素。

意識的層次

意識可以分為四個層次。最低的是「零級意識」,是植物的意識水平。植物對於溫度、陽光這種簡單的要素有一些回應的能力,一般來說,我們也並不認為植物是有靈魂或者神經系統的。

第二個層次是「一級意識」。比如爬行動物,它們對空間很敏感。所以爬行動物一般來說也不會迷路,它對於巢穴的定位能力是很強的。

第三個層次是「二級意識」。它已經有非常複雜的社會關係了。社會關係和海馬體、杏仁核、丘腦、下丘腦這些有關,我們有一個統一的名詞來描述它們,就是我們大腦中的「邊緣系統」。別小看邊緣系統,它很不邊緣,你的邊緣系統如果不能正常運作,那麼你在社會中就會邊緣化了。

第四個層次是「三級意識」。它非常高級,可以模擬未來。人類有一種感知能力,就是時間,尤其對於未來的感知特別強。人是靠前額葉皮層的運作,來獲取對於未來的這種感知能力的。

對於未來能夠進行更加精密的設想的人,對於不同要素的調配能力就特別強。他能夠意識到,兩個情況(比如A情況和B情況)同時發生以後,哪個情況未來的發展趨勢會更好。

作者認為,我們的心智實際上像是一個巨型公司,我們大多數的意識活動,類似於在公司裡面發生的日常財務活動。它們都是處在潛意識階段,就是通過本能就能搞定的,不需要反饋到高層。其次,公司裡面有很多部門經理,他會做一些局部決策,就是他在當下的部門裡面就能做的決定,不需要上報到CEO(首席執行官),更不需要上報到董事會。

有時候我們會在情感(或者說大腦邊緣系統)的支配下做一些事情。這就類似於部門經理,他不經過上報就解決了一些問題。

但是,如果不同的情感產生了巨大的「爭吵」,就會有一個很麻煩的問題,上級部門就要開經理協調會了。如果總經理和部門經理之間的協調沒有辦法解決問題的話,有些問題可能就要拿到董事會那裡去討論了,這就類似於要動用到人類的大腦皮層了。

我們的大腦有兩個半球,分為左半球和右半球,左半球和右半球大多數情況下能工作得很好,但有時候還是會「打架」的。比如,你在開公司會議的時候,右半球會覺得這個投資項目好像是有風險的,而左半球會說「既然是董事會裡大多數成員通過的,難道他們都會錯嗎?我要投贊成票」。就是這種情況,左半球會把你的這種懷疑情緒給壓抑過去。所以,左半球一般來說會提供正能量、快樂的故事,右半球則會提供一些消極的故事,兩方面要相互協調。如果這樣的一個平衡被打破的話,就容易讓你進入各種精神疾病的狀態,有很多種心理疾病都體現出了這種失調。

比如,強迫症。因為我們的神經有不同的神經迴路。眶額葉皮層主要負責提供焦慮的情緒,它就會逼迫你反覆地檢查;而尾狀核負責提供滿足的情緒,告訴你不用再檢查了。但問題是他在這個迴路當中出不來,滿足的情緒產生了以後,他又產生了焦慮的情緒。

因此,我們可以看出我們的大腦非常厲害,有這麼多複雜的神經迴路,又有這麼複雜的協調關係,任何微小的協調關係的破壞,都可能會導致我們的心理不健康,嚴重的就會導致各種各樣的精神疾病。那麼在這樣的情況下,我們能不能改造我們的大腦,提高我們的認知水平呢?

如何增強認知

作者在書中提到很多「黑科技」,比如用技術來改變記憶。那麼我們能不能改變、增強或者刪除記憶呢?我們在一些低等的動物身上,做了一些實驗,來證明我們可以對記憶進行移植,比如,老鼠身上。

記憶編輯技術

比如,實驗人員給一些老鼠吃所謂的聰明藥。聰明藥是指什麼?就是一種能將老鼠的記憶力提高兩倍到三倍的藥品。這樣老鼠在走迷宮的時候的表現就會更好。那麼這樣的記憶力增強的老鼠,是不是就能夠體現出對於未來的更強的探索精神呢?不是。正因為它對於未來的探索更多地被過去的記憶所困,所以它變得更加膽小,它會更多地記起自己失敗的例子。 這也就是說,人類實際上是有一個非常強的能力的,這個能力經常被大家遺忘,就叫「遺忘」,而且是聰明的遺忘。有時候,學會遺忘一件事情是一種智能的表現。

因此,我們可以看出記憶這個東西要刪除、改變、移植,困難重重,在老鼠的身上做也許行,但是對於更高等的物種,我們碰到的困難會越來越多。

心靈感應計劃

心靈感應是指,我看着你,你看着我,咱們不用說話,就直接知道對方在想什麼。作者說任何人都可以做到,就算是兩個不認識的人,只要兩眼相對,就知道對方是什麼意思。

比如,作弊。我在這裡,只要你在我十米範圍之內,你那種電磁場我就能感受到,你做題的思路我看都不看就能寫出來,答題都一模一樣。這就是所謂的「心靈感應計劃」。

那麼它具體該怎麼做呢?實際上要涉及到「腦機接口」(指在人或動物大腦與外部設備之間創建的直接連接,實現腦與設備的信息交換)。大腦的所有運作都有電磁現象,所以這本書裡面提到了很多義肢。義肢也叫假肢,它可以通過你身體裡面的生物電的流向預判你的方向,這就使得你的假肢的手指的運作,能和人真實的手指一樣靈活。

那癱瘓人士沒辦法打字怎麼辦?通過心靈感應的「黑科技」,他心裡想按F,鍵盤就會自動按F,他就可以用意念來輸入這個單詞。那如果這個技術真的能夠實現會給我們帶來怎樣的危害呢?

第一,可能會消滅很多事情,比如語言。其次,也可能會導致信息過載,使人們在溝通時不知道什麼信息是自己真正需要的。

人工智能的心靈

我們的認知可以通過人工智能來進行複製嗎?

人工智能的難題

作者引用認知心理學家史蒂文·平克的話說:「如果跑到商店裡面去買一台機器人能夠減輕我的家務的負擔的話,我很樂意這麼做。但很不幸的是,現在市場上沒有這樣的機器人,現在機器人沒那麼聰明。」

加來道雄提到,現有的機器人在處理日常事務的時候,碰到了兩個瓶頸性的問題,一個是「圖像識別」,另一個問題就是所謂的「常識推理」。

我們最好的機器人還只能識別出像杯子或球這樣簡單的物體。機器人的眼睛也許比人眼更能看清細節,但機器人的大腦無法識別出自己看到的是什麼。因為三維空間中的事物的種類是非常多的,它背後有很多可能的語義連接。同時,這種空間中的位置和光影效果,又會導致對於很多圖像信息的解讀要牽涉到非常複雜的認知計算。

如果你將機器人置於一條陌生而繁忙的大街上,它馬上就會迷失方向,然後迷路。由於這個問題,圖形識別(例如,識別物體)的進展比先前預計的要慢得多。

比如,椅子在機器人眼中是紛亂的圖線和圓點,它們無法輕鬆地認出「椅子」的基本特徵。即使機器人能夠將一個物體與數據中的圖像進行成功比對,微小的偏轉(如椅子被打翻在地)或視角發生改變(從另外一個角度觀看椅子)也會使機器人迷惑。

其次,常識推理。什麼叫常識推理呢?就是要讓機器人有常識,有常識是一個非常難以做到的事情。沒常識的一個最大的特點是什麼呢?就是不知道在很多因素之間進行調整。

比如,有一輛自動駕駛的汽車,正在路上開着,我們正常按照交通規則行駛是應該往左,但是如果左邊發生了交通事故,自動駕駛汽車肯定會想辦法繞過去,但是這也違反了交通規則,我們我們的常識不會把這些細節全部告訴機器人,因為這種細節是沒有辦法全部預料到的,需要你自己靈活應對。但是在編程的情況下,這些問題就很難解決。所以現在的機器人,在處理常識推理和物體的識別方面,都是有很大缺陷的。

作者認為,現在的機器人的大腦更像是爬蟲類的大腦,空間定位的這一部分機器人做得會比較好。但是,現在機器人還沒有達到哺乳動物的認知能力,哺乳類動物是能夠進行共情的,能夠建立社會網絡。而且機器人遠遠還沒有達到第三類的認知能力,就是像人類一樣,能夠能夠進行複雜的推理。所以,作者的一個任務,就是使得對機器人的研究與對人類智能的研究能夠相互匹配。

有自我意識的機器人

怎麼樣讓情緒本身變成一個可以編程的東西,讓機器也可以有情緒。但是,現在的人工智能最多能做到的是編一個程序,用深度學習的方法來判斷人類有沒有情緒。

比如,咧嘴笑,機器通過圖像識別就看出來你開心了,但是它並沒有辦法讓自己有情緒。如果能夠讓機器本身也帶有一些適當的情緒的話,也許它能夠成為人類的更好的幫手,能夠更好地和人類相互融合,變成人機協同的一個結構。

作者認為,我們要把情緒表加以刪減,人類的有些情緒不必讓機器有,有些情緒可以讓機器有。

比如,同情,同情這種情緒機器人要不要?他說是要的,為什麼要呢?因為同情這種情緒能夠使得機器人對於人類的處境產生同理心,看到小孩掉水裡了,它會衝上去救小孩,這對人類的生存是有好處的。 再比如,他認為機器人是不能有憤怒的,他認為憤怒這件事非常危險,機器人如果隨便憤怒的話,弄不好就去剁人類、對人類發動攻擊了。

作者認為,將來有一天,我們也許會完全習慣於用心靈的力量控制周圍的物體,我們將下載記憶,治癒精神疾病,提升智能,掌握大腦的每個神經元,製造出大腦備份副本,還將通過心靈感應彼此交流。未來的世界將是心靈的世界。

對於作者的觀點,我們值得好好研究思考,當然,也有很多批評人士認為,科學揭示心靈奧秘的腳步走得太遠了,這種揭示本身已經非人化,失去了人格。如果一切心理都能解釋為幾個神經遞質激活了幾個神經迴路,那我們為什麼還要為發現某些新事物、學得新技能或者享受悠閒假期而歡呼雀躍呢?

換句話說,就像天文學把我們解釋為在冷漠的宇宙中飄浮的無關緊要的宇宙塵埃一樣,神經科學把我們解釋為在神經迴路中循環的電信號。但這是真的嗎?