怪誕行為學2-讀書筆記

本書的作者丹·艾瑞里是杜克大學行為經濟學教授,是認知心理學和營銷學的雙料博士。《怪誕行為學》1、2、3系列書籍,就是他從行為經濟學的角度出發,去探索人們種種非理性行為背後的奧秘。

這套書一經面世,就登上了《紐約時報》暢銷書目榜單。諾貝爾經濟學獎得主阿爾克洛夫也對這套書給出了極高的評價,認為本書充滿幽默感與啟迪性。相比於該系列的第一部作品來說,這本《怪誕行為學2》不僅用更多真實而生動的事例,解釋了人們的「非理性」行為,並告訴我們,如何更好地意識到它們,讓我們的行為和決策更聰明。

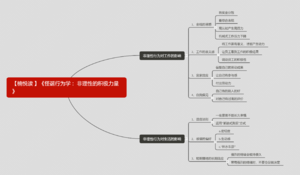

非理性行為對工作的影響

行為經濟學家想通過理解人類的弱點找出更人性化、更現實、更有效的方法來抵禦誘惑,增強自制能力,以最終實現各自的長遠目標。理解我們找不到正確方法來克服自己錯誤的原因,對於整個社會都將是非常有益的。行為經濟學的真正目標就是:努力了解我們到底如何運作,更充分地觀察我們的偏見,這些偏見如何影響我們,然後才有希望幫助人們更好地做決策。

金錢的誘惑

過去我們常常認為,如果老闆開出適當的獎金,就能夠刺激員工提升業績,獎金越高,工作的業績也就越高。但事實上,情況並不一定如此。作者告訴我們,有的時候,高額的獎金反而會導致業績下降。

研究人員做了一個實驗,他們要求志願者完成一系列賽門、拼積木之類的小任務,並將志願者分成三組,分別許諾少量獎金、適量獎金和高額獎金,來觀察人們在不同程度的激勵下會有什麼樣的表現。實驗結果顯示:獎金最高的第三組志願者,成績反而要比前兩組差很多。因為高額獎金的人感到緊張與巨大的壓力,反而會表現下降。

這種情況還會出現在別的場景,比如作者通過實驗發現,那些被叫上講台解答數學題的同學,平均正確率要遠低於那些自己在房間裡答題的同學,這也是一種人在較大的壓力下發揮失常的表現。

高額獎金並不是在任何情況下都會降低成績。研究發現,對於認知能力要求越高的工作,比如律師、金融或者諮詢師,高額獎金比較容易產生反作用;而對於低認知乃至機械性的工作,獎金越高可能成績就越高。在一組對照試驗中,高額獎金提升了人們敲擊鍵盤的成績,但卻降低了答數學題的成績。總而言之,金錢對人的激勵可能成為一把雙刃劍,而這一點,是我們僅憑直覺很難覺察到的。在公司里如何避免高額獎金的負面效應呢?

作者給出的建議是:可以將獎金分散,比如每次發給雇員的獎金少一些,但發放次數多一些。另一種折中做法是按照某一段時間的平均值——比如,過去5年的平均值,而不是僅僅按上一年度的水平確定獎金。

這樣做,雇員們在第5年就能預先知道他們將得到80%的獎金(按照前4年的水平計算),這樣,前一年的業績對獎金的直接影響就小得多了。總之,關鍵在於避免過高的獎金分散員工的注意力或者讓他們產生較大的壓力。

工作的意義感

研究人員做了這樣一個有趣的實驗:他們將志願者分成兩組,第一組志願者,他們被要求將一堆零散的積木拼成機器人模型,拼好一個之後就交給工作人員放進抽屜里,隨後繼續開始拼下一個;

第二組志願者同樣也是拼積木,唯一不同的是,他們將機器人模型拼好之後,工作人員會馬上把模型拆散成零件交回給他們,而不是放進抽屜里。雖然兩組志願者都有同樣的一套獎勵規則,或者說,他們只要拼完了同樣的次數,就能夠獲得同樣的獎金,但結果顯示,第一組志願者拼完積木的次數要明顯高於第二組。

一旦參與者認為自己的工作「失去了意義」,他們工作的動力就會大大降低。在薪酬規則相同的情況下,他們的表現不如「感覺工作有意義」的參與者。可見,即使工作的「意義」有時很小,但是也能對積極性產生不可或缺的影響。

實驗給我們的啟迪是:無論正面還是負面,要吸取工作的意義其實非常容易。如果你是一個經理,成心想破壞雇員的積極性,只要毀掉他們的勞動成果就夠了。如果你想做得巧妙一些,對他們的勞動成果不聞不問也可以。相反,如果你想調動他們的積極性,讓他們和你齊心協力,那麼你必須重視他們,重視他們的工作,重視他們的勞動成果。

宜家效應

對於某項工作成果的評價,人們是不是能夠永遠理智呢?答案也是否定的。作者告訴我們:我們總是更偏愛自己的勞動結果。

比如,20世紀40年代的美國,有人推出了一種十分方便的「蛋糕粉」,只要將它加水調和,就可以入爐烤製成美味的蛋糕。但是,無論它的味道與口感多麼好,人們卻始終很少購買它。後來,有人索性將蛋糕粉中的一部分配方去掉,讓主婦們根據自己的喜好添加配料,就可能解決這個問題。我們稱之為「雞蛋理論」。

怎麼做呢?讓她們在製作的過程中自己添加鮮雞蛋和食用油,這種蛋糕粉的銷量反而立刻大增。這就可以看出,家庭主婦們不僅需要額外購買雞蛋和食用油,而且也很難持續穩定地保證美味。所以,我們不難推測,正是由於自己動手參與的那一部分環節,讓家庭主婦們感覺到「蛋糕是自己的作品」,產生快樂 ,因此而給出了更好的評價。

為了證實這一點,作者做了另外一個實驗。他讓一些志願者按照說明書疊千紙鶴,在每一位志願者疊完之後,研究員都會要求志願者對自己疊的千紙鶴出價。結果,志願者們平均願意花25美分來買下自己的這個小作品;而同時,研究員也讓另一組志願者來對這些千紙鶴出價,他們自己沒有疊,僅僅是從旁觀者的角度來評判,結果,這些志願者平均出價只有5美分。總而言之,這些實驗表明,一旦我們製作出某種物品,事實上就會把它看得更加可愛。就像古阿拉伯諺語所說的那樣:「即使再醜陋的猴子,在母親的眼裡,它也是美麗的羚羊。」

自我偏見

人們對自己創意的偏愛現象難逃商界人士的法眼,而且就像其他重要的業務運作一樣,這種現象也有一個非正式的術語:「孩子是自己的好」法則。這一法則的中心就是:「如果不是我(我們)發明的,那就沒有什麼價值。」

比如,作者做了一個實驗。「怎樣能節約社區用水?」並同時設置了一個解決方案:「用家庭廢水淨化成的再生水澆灌草坪」。

他將志願者分成 AB 兩組,A 組的志願者,被要求直接對以上這個解決方案打分;而 B 組的志願者則沒有直接看到這個解決方案,而是看到了一些被打亂的詞組「廢水、草坪、用、淨化成的、家庭、澆灌、再生水」,他們被要求用這些詞組拼成一個解決方案,然後對自己的方案打分。

其實,B 組最終拼出的解決方案其實也是和A組看到的一樣,那就是「用家庭廢水淨化成的再生水澆灌草坪」,但B組對這個方案的打分卻明顯地高於 A 組。因此我們可以看出,一旦我們認為自己製造了某一事物,就會強烈地感到自己已經擁有了它——我們就會開始對「我們」創意的有用性和重要性做出過高的評價。

非理性行為對生活的影響

「人是有適應能力的動物,能習慣於一切事物。」——費奧多爾·陀思妥耶夫斯基

適應法則

人類擁有與生俱來的適應能力,它其實是人類進化的產物:正因為我們能夠對新的環境逐漸適應,所以,它始終能夠幫助我們把有限的注意力集中到新的變化上來,在第一時間識別機會或者危險。

比如:當你從黑暗的房間中突然走到明亮的街道上,強烈的陽光會讓你覺得很不舒適。而過了幾分鐘,你就習慣了新的環境,視覺系統就恢復了正常運作。類似的,人們遇到新的氣味、溫度、聲音等,也會經歷同樣的過程。一開始,我們都會有明顯的感覺,但一段時間的適應過後,也便習以為常了。除了對物理環境變化的適應能力,人們對心情的起伏也有着很強的適應能力,這被稱為「享樂適應」。

作者做了一個研究,截癱患者、樂透大獎獲得者,還有既不是殘障也不是特別幸運的普通人。如果數據採集時間是導致截癱或者中大獎的隔天,人們會預測到截癱患者要比普通人痛苦得多,而中大獎者會比普通人幸福得多。

但是,實際數據是在事件發生一年後採集的。數據表明,雖然三組人的幸福水平還存在差別,但他們之間的差別並不像人們想象中那麼大。儘管截癱患者的生活滿足感不如普通人,中大獎者的生活滿足感比普通人要高,但截癱患者和中大獎者的生活滿意度都與普通人接近,而且接近的程度令人吃驚。

換言之,生活中的突發事件,例如受重傷或者中大獎,會對幸福感產生重大影響,但它的效應在很大程度上會隨着時光流逝而逐漸消磨減弱。「時間會醫治一切創傷」,因為隨着時光流逝,你會部分地適應你的狀態和環境,發現一切並沒有你想象的那麼可怕,甚至,在新的條件下,你還會發現新的快樂。作為消費者,我們總是希望買來的新東西能夠讓我們更幸福,但遺憾的是,這種幸福感通常並沒有我們期待的那樣強烈和持久。

比如每次剛買了新包包,我們可能會感覺很開心,但是用了幾個月後,這種新鮮勁兒就煙消雲散了。這就是因為,我們已經適應了它,所以不得不尋找下一個新東西,來帶給我們更多的幸福感。

因此,如果你打算給客廳替換一套新的沙發、電視機,那麼不妨嘗試先買其中一件,過幾個月再買下一件,這樣的「漸進式購買」方式,會讓你獲得更長久的幸福感。作者還寫到,「對比」也能幫助人們提高幸福感。

比如:你花大價錢買了一台漂亮又好用的筆記本電腦,如果你鄰桌同事用的電腦比你的要差一個檔次,那麼這種明顯的對比,就會讓你覺得開心。反過來,如果鄰桌同事的電腦要比你的好一點,那麼,這種對比就會讓你不爽。

感情的偏好

書里還講了人們生活中的另一個非理性行為,就是同情心。我們往往對少數人的遭遇感同身受,而對多數人的不幸卻置若罔聞。

書中有這麼一個例子:1987年,美國的一名18個月大的小女孩,在姨媽家的後院玩耍時不慎掉入一口6米多深的廢井裡,漆黑一片中,她的腿始終被卡在岩石夾縫裡很快,營救人員到達現場展開營救,大量媒體也無孔不入地將營救實況直播給了世界各地,隨即趕來的鑽井工人、營救人員、鄰居和記者都夜以繼日地守候在廢井周圍,世界各地的觀眾也都焦慮萬分。數十個小時後,營救人員終於挖開了一條通道並成功將小女孩救出,所有人熱淚盈眶、如釋重負,小女孩的家人後來也陸續收到了總計70萬美元的捐款。

在這個故事中,有一個奇怪的現象,為什麼人們對這起事故的關注遠遠超過了1994年的盧旺達種族大屠殺?從理性的角度分析,盧旺達的種族大屠殺顯然更應該獲得關注,在那場屠殺中,有80萬男女老幼在100天的時間裡慘遭殺戮。難道這正像斯大林曾說的,「一個人的死亡是個悲劇,但是100萬人的死亡不過是個統計數字」?

這種非理性行為的背後,有一個主要原因,是「可識別受害者效應」。簡單來說呢,它的意思是「我們一旦看到一張面孔、一幅照片、一個人的具體情況」,就很容易感同身受,並且更願意為之付出行動。在一次實驗中,研究人員發現,人們捐款給一個沒有食物的7歲小女孩的概率,竟是捐款給非洲飢餓鬥爭運動的兩倍。與「可識別受害者效應」相關的因素:一個是密切度、一個是生動感,還有一個是「杯水車薪」效應。

a.密切度

密切度不僅僅是空間上的,也是心理上的。我們更願意出錢去幫助一個失業的鄰居,而不大可能會為數千公里外的窮困者捐款——因為空間和心理的距離都太遙遠,所以我們無法對後者的經歷感同身受。

b.生動感

如果我對你說我不小心把刀割到自己身上,你沒有親眼看到,所以不會感受到像我一樣的疼痛。如果我聲淚俱下地向你做了詳細描述——傷口有多深,皮肉開裂有多疼,流了多少血,你的頭腦中就會浮現出一幅生動的圖景,因而對我產生更深的同情。同樣,你親眼看到小女孩在冰冷的水中掙扎,聽到她絕望地呼喊救命,自然會感到必須立即採取行動。

c.「杯水車薪」

例如,非洲百萬難民,因為淨水設施不完善而導致疾病傳染乃至死亡。他們急需我們幫助,但是在如此巨大的需求面前,我們個人的力量顯得微不足道。

如果悲劇發生在遠處、規模巨大、受害人太多,我們觀察的角度就比較模糊。如果我們看不到具體細節,對苦難的感覺就不那麼生動,也就不容易動情,因此也不太可能強迫自己立即採取行動。

短期情緒的長期效應

衝動之下,人們往往會做出不理智的決定。我們也通常以為,這種情緒過去之後,人就不再會受到它的影響。作者卻告訴我們:瞬間的情緒不僅會影響人當時的行為,而且可能會使得你今後在類似的情境裡做出與先前一模一樣的選擇。

舉個例子,某一天你拿到了年終獎,心情特別好,於是下午跟女朋友去見丈母娘時,就送了瓶昂貴的葡萄酒。過了些日子,當你再次去拜訪丈母娘的時候,就會想到「既然上次送了葡萄酒,那這次也應該送一瓶吧」,但其實,此時你已經將這麼做的起因忘得一乾二淨了。

研究人員做了一個實驗。他們給AB兩組志願者分別觀看「讓人憤怒」和「讓人開心」的電影片段,並讓他們在紙上寫下自己類似的經歷。這麼做的目的很簡單,那就是喚起他們「憤怒」或者「開心」的情緒。

研究人員設置了一些「不公平」的條件來對待每位參與者,測試他們對這些「不公平」條件的接受度。他們發現:看過「令人憤怒」電影的那組參與者,對不公平的反感度明顯更加強烈。也就是說,影片給人留下的情緒,已經影響到了他們對另一件事情的判斷。

研究人員在確保參與者的情緒已經完全平復之後,再對他們進行同樣的測試,設置了一些「不公平」的條件來對待每位參與者。結果發現,之前看過「憤怒」電影的那一組,依然呈現出了更加強烈的對抗反應。

也就是說,雖然最初影響行為的那種情緒已經消失,但是人們往後的行動仍然會無意識地效仿早些時候的行為,無形之中便被最初的情緒長期影響了。當我們在帶有強烈的情緒時,最好不要倉促地做決定,因為那不僅事關當下,還有可能關係到往後一系列的行動,對未來產生深遠的影響。