時間的格局-讀書筆記

本書作者黃靜潔(媽咪Jane)中西合璧親子教育專家,華東師範大學特聘「實踐導師,冰心兒童圖書獎獲獎作者,暢銷書《父母的格局》《學習的格局》作者,著名作曲家、指揮家譚盾夫人。

中國關心下一代工作委員會主辦的「中國母嬰健康成長萬里行」活動特邀專家和公益講師,成功幫助眾多父母解決養育困惑。通過深入感受和研究中西教育20年,不斷學習汲取中西教育精髓,形成融合中西的家庭教育新觀念,並在實踐中建立起獨到的「格局養育」親子關係培育法,提出為世界養育孩子的父母新格局。

時間在家長眼裡就是一把雙刃劍,既可以成就孩子,又可以毀了孩子。當孩子沉浸在自己的世界裡不聽父母的話,動作磨蹭、凡事拖延的種種表現,都會引發父母焦慮。父母認為拖延時間就會讓孩子落後於人,但其實背後真正的問題在於父母忽視了養育的時間格局!

本書結合腦科學的研究發現,引領家長從孩子出生開始就避免陷入四大養育陷阱;分階段培養孩子的四大人格特質;結合多年為中國的家庭解疑答惑的實例,精闢解析孩子棘手的情緒、社交和沉迷電子產品的問題;並根據潛心多年的研究課題 -「如何讓孩子學會自主掌控時間」,用可視化的引導模式帶領孩子分階段提升時間管理能力。

「格局養育」就是看懂孩子、理解孩子,給與孩子榜樣、視野、信念和內在的力量,讓他們變得更優秀、更強大,並有能力去參與和改變未來的世界。而父母對養育的時間格局和視野,將影響孩子的一生!

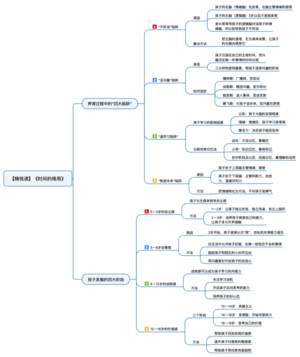

養育過程中的「四大陷阱」

在養育孩子的過程中,作者認為我們有「四大陷阱」。分別是「不聽話」陷阱、「沒興趣」陷阱、「逼學習」陷阱和「焦慮未來」陷阱。什麼意思呢?就是說,家長會因為在教育孩子的過程中掉入一種執念中,認為孩子不聽話,怎麼說都不行,非要逼着孩子聽自己的話。

這種錯誤的思維認知就是作者說的陷阱,但其實絕大多數原因是我們讓孩子這些不聽話、不愛學習的現象愈演愈烈。我們一個一個來了解。

「不聽話」陷阱

不聽話陷阱說的是給孩子講一堆大道理,但是他就是聽不進去。

比如,家長會跟孩子說:「你不要總是看電視,對你的眼睛不好。」或者「你不要總是吃這些零食,對身體不好。」但是這個時候孩子會說:「媽媽,對身體不好,那是以後的事情,現在我又沒什麼問題。」

孩子會用一另一種解釋來回答你的大道理。所以這裡的問題的實質就是,我們和孩子在時間生命軸上錯位了,我們在生命的中期,他們在生命的原點,我們處於完全不同的維度上。可是我們要講「因為……所以……」的道理,這也是為什麼我們的孩子聽不懂。

那麼怎麼讓孩子能夠聽懂我們要講的道理呢?我們先要理解孩子的大腦是怎麼發育的。

三歲前孩子的右腦已經發育了,而右腦被稱為情緒腦,它是一種感受。所以孩子一出生,他就能感受媽媽愛他,不高興會哭,開心了會笑,但是他不能流利地表達。

三歲之後,他的左腦才剛剛開始發育。那左腦被稱為是邏輯腦,他要開始學習語言,表達。三歲我們的左腦發育了,但是我們需要十多年的時間,才能把左腦慢慢地發育成熟,這個時間可能要到二十歲之後。

所以你會發現,孩子即使進入了青春期,即使進入了社會,二十歲之後他們也會衝動,他們還是會不理智,那是因為他的大腦發育還沒有完全成熟,負責抑制衝動的前額葉皮層還沒有發育好,因此我們一定要慢慢地等待孩子一步一步地成長。所以我們需要慢養,慢養才能夠讓我們避免掉入矛盾型養育的陷阱。

那麼怎麼能夠利用他的左腦右腦的連接,來幫助他們理解道理背後的科學。

第一,把左腦引向右腦。左腦就是邏輯,就是道理,我們要把左腦里的道理,化為具體的場景,讓他的右腦去感受它。

比如,孩子喜歡吃糖,刷牙不到位,蛀了很多牙。如果你有兩個孩子,你可以通過這個現象來教育另一個孩子。比如,「下次去看牙醫的時候把老二帶上,他會看到哥哥修牙的過程,理解這個過程很「受罪」,那麼他就會知道以後要注意刷牙,少吃糖,要保證自己不長蛀牙。」

這就是把左腦的邏輯的道理,化成場景連接孩子的右腦,讓他有一份痛苦的感受,那麼他就會「好好刷牙」。

「沒興趣」陷阱

孩子還小的時候,他們總是會對一件事情產生三分鐘熱度,而大部分家長認為,三分鐘熱度就不是興趣。但事實並不是這樣,只要我們幫助孩子理解興趣,他們才能堅持下去。

作者在書中提到,其實孩子的三分鐘熱度特別重要。年齡越小的孩子,他的興趣越會善變,我們就越要陪伴他,讓他去嘗試各種各樣的興趣。年齡越大,他越會告訴你:「媽媽你別告訴我,我知道我喜歡什麼。」

初中前和初中後它是一個分水嶺,初中前我們一定要廣而不聚,讓孩子慢慢地經過篩選,找到自己想要做的那份興趣。可是初中之後,他的認知能力成長了,他的選擇能力成長了,他的課業越來越忙,他需要像漏斗一樣篩選、精選。所以初中前我們要寬進寬出,允許他離開一下,允許他停頓一下。但是初中之後,精選完,我們慢慢地就要聚焦那一份興趣了。

我們如何把興趣保留下來呢?運用四階段進階法,就是從興趣到夢想,這當中我們要螺旋式地上升。

第一階段就是播種期。讓他多嘗試。

第二階段就是興趣的成熟期。這個階段是精選期,選好以後要知道應該怎麼做,要有分工,我要知道哪些是我的特長,這樣他就會成熟起來。

第三階段就是興趣的蛻變期。就是要把一個普通的能力上升成為特長,要投入時間,要去請老師,做得更好。

最後,我們還需要把這份興趣特長加上一個長遠的目標。多和孩子聊一聊,這個做好了,以後會做什麼,哪怕以後他不一定做這個,但是現在對他的意義是什麼。想要成為什麼樣的人?孩子就會有自我的成就感,孩子就會有更大的一份夢想。

「逼學習」陷阱

就是逼着孩子去學習,抓住每一分每一秒的去學習。可是這是一個最大的誤區,孩子的學習問題不是一個孤立的認知的問題。孩子的學習做好,除了興趣,還有三方面的能力:

第一是認知,就是大腦發育,有的孩子發育早,有的孩子發育晚。

第二是情緒,也就是他的情商,情緒不好的時候,學東西就慢。

第三意志力,也就是韌性,我能不能堅持下去。

所以,如果孩子學習不好,不一定只是不聰明,還有他的情緒自控力,還有他的逆商能力。那麼,我們能做什麼呢?

在孩子小的時候,他是靠方法來記憶的。也就是說,我們的孩子學習走路、說話、吃飯都是通過模仿來學習的。如果孩子小的時候,你說:「你太麻煩了,幹什麼都幫助孩子,那麼他自己就沒有這個能力自己去做了,無法做到自己打理自己了。

進入小學一直到初中,這部分它叫知識記憶,就是靠背和記輸入大量的信息。而且還需要經驗記憶,經驗記憶就是你要去體驗,你要去實踐,反思,然後慢慢沉澱成你的經驗。

那麼情緒是如何影響學習的呢?當孩子遇到困難,自己無法突破的時候,我們要替他按下暫停鍵。給孩子時間緩解一下情緒,今天搞不懂沒關係,我們可以慢慢來。

「焦慮未來」陷阱

這是對未來的焦慮,其實我們大可不必。我們的大腦有一個部分叫做前額葉皮層,它主管了孩子的高級分析思維功能,包括判斷力、自控力,道德的評判力,些都是後天慢慢養成的。

當父母焦慮孩子的未來時,其實他自己是有自己的想法的,他會沉浸在自己的感受里。那怎麼解決這個問題呢?作者說,我們要整合上下腦,我們要想辦法把孩子從下層腦慢慢地往上層腦推進、引導。

「動腦」就是我們要從下層腦往上層腦攀升,我們不去評判孩子,我們不去對孩子發脾氣。我們一定要明白,和孩子鬥爭不是我們能夠做的最好的方法。

我們要把鬥爭的時刻,變成和孩子一起成長的時刻,用我們的智慧,不發脾氣,不打罵,不恐嚇,不擴大事態,用這樣的智慧來和孩子好好地溝通,讓我們的大腦和孩子的大腦做感性的連接。

孩子生命發展的四大階段

在孩子成長的十八年當中,他會經歷四個階段,而這四個階段,我們需要四把不同的鑰匙。當孩子在樂觀地看待這件事的時候,他會覺得是自己表現滿意,也就是我對自己的表現滿意。如果只是家長在表揚孩子,說「你做得真好」,其實它是一個假裝的滿意,它是一種感受的滿意,它不是真正的我做到的滿意。

作者提到的這4把鑰匙就是開啟孩子對自己表現滿意的四個關鍵點。

0~3歲的自主感

零到三歲,也就是人生最初始的撫育期。家長總認為,小嬰兒那麼軟弱,沒有力量,所以我們要照顧他的一切。但是我們忽視孩子有生命的潛能。

那是什麼樣的潛能呢?我來給你講一個科學實驗。

英國權威的兒童大腦研究所發現,一個小嬰兒出生一周之後,他就能夠自主地選擇對什麼樣的事物進行大腦反應。當研究人員給他看一個玩具的時候,我們發現他的腦電波波動幅度較小,也就是說大腦沒有反應。可是,當一個人臉出現在孩子面前時,即使這個人臉不是他媽媽,這個孩子的大腦電波就開始波動了,也就是說孩子的大腦自主地選擇對人產生反應。

這意味着孩子知道玩具對我沒用,人能夠幫助我生存,幫助我維持我的生命,這就是人的潛能。我有自主感,即使我不能說話,即使不能抬起我的手,但是我的大腦已經在自主地選擇我對什麼樣的事物產生反應。所以家長不能忽略孩子自主意識,要尊重了他的自主感,孩子才能從自主感里產生出主動行為。

一到兩歲,我們一定要讓孩子獨立吃飯,然後一定要讓他獨立睡覺,讓他自主地上廁所。如果你不讓孩子自己吃飯,那麼他就認為,吃飯是別人餵我的,那其他的事慢慢地他也就不會自己做了。

兩到三歲,我們要培養孩子照顧自己的能力。什麼意思?就是我要自己學習脫衣服,我要學習自己去拿我的碗筷,我要學習自己洗澡,這些事情都會讓我自己覺得,我能照顧自己。

最後,就是讓孩子多和外界、別人去接觸,讓孩子知道,我是可以和別人溝通的,為幼兒園的集體生活做準備。

3~6歲的自尊感

三到六歲是形成孩子自尊感,也就是我對我自己的那份感受、自信最重要的時間。因為從三歲開始,孩子開始意識到「我」,他開始生長出一份意識,叫自私。這是我的玩具,你不要動。與自私同步形成的還有一份能力,叫共情能力。

為什麼自私和共情同時出現了?這就是造物主給予我們人類的潛能,讓你知道這是我的,但同時也要讓你知道,他的東西我也不能隨便碰。

所以家長在引導三到六歲性格培養的過程中,把共情引入到孩子的生活當中,實時潛移默化地引導他,爺爺需要什麼、小夥伴需要什麼、媽媽需要什麼,那慢慢地他就看到了別人的情緒、別人的感受,明白了別人的需要。

怎麼培養、提升自尊感?

第一,我們要在生活中允許孩子犯錯,去做一些他還不會的事情。比如,孩子想要掃地,那麼家長可以鼓勵孩子去做。讓孩子擁有主動性。

第二,就是我們鼓勵孩子和陌生的小夥伴互動。帶領孩子往共情的方向去引導。

第三,三到六歲一定要去培養孩子的一份小興趣。三到六歲一定要讓孩子參與,一定要孩子做事,哪怕去犯錯,這些都是給孩子一個自尊感的機會。

6~12歲的成就感

孩子學習是靠自我的成就感。成就感高的孩子內驅力也強。所以六到十二歲這段時間,成就感是推動孩子學習的最內在的驅動力。那要怎麼做呢?

第一,我們要關注學習的動機。學習要靠興趣,這樣他才能專注。他會給自己建立一些小目標,當達成以後就會有成就感。我們只需要把孩子的目標,成績的目標、表現的目標降低一點,降到孩子覺得達到了我有成就感,他就擁有了自我推動的力量。

第二,就是我們要開啟孩子的反向思考。比如,想要讓這個孩子考及格,你可以說,六十分是你的目標,你上一次考了五十二分,那接下來,我們能不能把那個丟掉的八分少丟一點?我們丟四分可以嗎?孩子一聽,只有四分,他說:「媽媽我努力一下可以。」結果沒想到,他一努力,變成六十二分了,他努力了十分。這就是反向思考。

第三,就是要打造孩子的優勢心態。就是說這件事我做不好,可是另外一件事我可以做好。比如,孩子運動能力不好,那麼他的社會能力很強,人際關係很好,那麼他也會有成就感。

12~18歲的價值感

十二歲到十八歲是青春獨立期,青春期分為三個階段。

第一,青春早期。 這一階段的孩子特別英雄主義,覺得自己能力無限大,做什麼都可以。進入十四到十六歲,他們開始變理智了,他們覺得自己能夠跟你爭權力了。他會說:「不單我懂,我還知道你錯了。」他會咄咄逼人,會告訴你:「媽媽你真的很不懂。」

十六到十八歲進入青春晚期。也就是說他即將開啟下一個人生階段,就是成人期。他會回到自己世界中,認為父母不懂他,也不再是媽媽懂不懂,而是會追尋我是誰、我想要成為什麼樣的人,我的價值是什麼等等。

在青春期,我們要幫助孩子,找到他自我的價值感。我們不能強求孩子去做我們認為有價值的事情,我們應該遵從孩子的自我的價值選擇。

第二,我們要提升對孩子的感受的敏感度。

比如,作者的一位閨蜜的孩子在青春期的時候特別鬧,每天鬧着要離家出走說:「我很厲害了,我完全能夠靠自己的能力養活自己,你只要保證我每一天有吃飯的錢,我就能生存。最後,這位智慧的母親和孩子坐下來,她說:「我們來做一個離家出走的規劃。」孩子馬上坐下來說:「好,媽媽我跟你做規劃。」

然後她就說:「這樣,你的姑姑在新西蘭,我們做一個計劃,你跨洋過海,我給你買一張單程機票,沒有回程,你不需要回來。」孩子說:「好。那你告訴我,我怎麼活?」媽媽說:「我每天給你五十塊新西蘭元,保證你不會餓死,其他一切由你自己打理。」她說:「太好了,你還要告訴姑姑,不要每天打電話給我,不要來查崗。」媽媽說:「一定。」孩子說:「那我想一想。」媽媽說:「我給你三天時間。」

三天之後,她說:「媽媽,我決定不走了。」媽媽說:「為什麼不走?我機票都給你訂好了。」孩子說:「我發現我養活不了自己,沒有爸爸媽媽在我身邊,其實我是會害怕的,我不能一個人跑到那麼遠的地方。」

她用一個孩子想要的規劃,但是她給她建了一個場域,這個孩子覺得很開心,就走進了這個場域,最後發現我做不到。所以我們對孩子的感受的敏感度,能夠讓我們知道,如何為孩子建立一個平起平坐、能夠對話的場域。

第三,就是要用優勢的視角來看待孩子的問題,也就是孩子的弱點。我們要陪伴孩子做的,不是打擊他的積極性,而是要幫助他一起找到他的歸屬感。

青春期是非常棘手的一段發展階段,對於父母來說,是非常容易出問題的一個階段,但是我們一定記得一件事,保護孩子的尊嚴,提升孩子的成就感,營造孩子的價值感,讓他有尊嚴地生活,他才有能力、有決心改變自己,回到自己想要做的那件事情上。