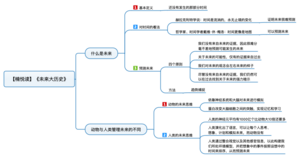

未來大歷史-讀書筆記

這本書是一本教你管理未來的用戶指南,揭秘人類、地球及整個宇宙未來的樣子。能夠幫助我們讀懂未來趨勢,做好合理準備,不再盲目前行。同時以全新的未來思維方式,教我們規劃出更加幸福的未來生活。

什麼是未來

什麼是未來?作者說,我們生活在時間裡。所以,未來是還沒有發生的那部分時間。但是想要弄清楚時間是很難的。在當代的未來學研究中,關於什麼是未來,學者們甚至沒有達成共識。

比如,未來學學者吉姆·德特(Jim Dator)寫道:「『時間』和『未來』似乎是未來學研究中最核心的兩個概念。但是,未來學的奠基人們實際上很少討論『時間』,後來也很少有人認為這是個問題。」

這是為什麼?因為思考未來太傷腦筋了。時間是一個看不見摸不着的概念。在人文科學領域,有的學者更喜歡諸如時間性(temporalities)這樣更模糊的措辭。時間性可以理解為是「時間變化的體驗」。而在現代科學也沒有給出完整的答案。

那麼究竟是什麼是時間?書中提到了對時間的兩種看法。

對時間的看法

在古希臘哲學家赫拉克利特(約公元前540—公元前475)的想象中,世界的變化永無止境。這就意味着未來會和過去不一樣。與他差不多同時代的哲學家巴門尼德則認為變化是一種幻覺。所以,過去、現在和未來都應該大體上是一樣的。

我們可以把時間用兩個比喻來理解。第一個比喻遵循的便是赫拉克利特的學說。它認為時間是流淌的,就像河水一般,我們乘着時間去經歷永無止境的變化。在這種觀點看來,未來與過去不同,也很難預知。

另有一些人認為我們感覺到的流淌和變化不過是一種誘人的幻覺。已故哲學家、時間學者戴維·休·梅洛(D.H.Mellor)曾經聲稱「真正的時間」不會流淌,時間更像是地圖而不是河流。

從這種觀點來看,我們之所以會對未來與過去有不同的感覺,是因為我們自己運動了,而非假定的時間在流淌。這種觀點認為過去和未來幾乎無異,而且未來在某種意義上應該是可知的,因為它已經被畫在了地圖上。

最新的一項調查把上述兩種觀念稱為「動態」與「靜態」的時間,但哲學家們往往把它們稱為「時間的A序列」和「時間的B序列」,也就是說,「時間的A序列」是「動態」的,隨着變化而變化;而「時間B序列」是「靜態」的,是可知的。就像是我們去北京,可以通過地圖來查找路線。

按照「時間A序列」來看:未來存在於某個特定的方向上。未來順流而下,或者說在我們前方。又或者,你也可以說未來在我們下方,未來是隱藏起來的。我們捕捉不到,也看不清楚。

而根據「時間B序列」來看:未來不過是地圖上的不同區域而已。每個不同的人對於它的理解不同,會給過去、現在與未來下不同的定義,這就好比紐約的觀察家與莫斯科的觀察家所想象的西方是不一樣的。

也就是說,就好比你在看一張時間地圖。9:45,看牙醫。11:30,開會。18:30,和朋友共進晚餐。日程表描繪的是一組由時間構成的景觀,其中的未來與過去都只是不同的地方而已。

那麼我們是否可以預測未來呢?昆圖斯得出的結論是,如果知道的夠多,我們便能預測未來。「時間的演變如同鬆開一根繩子。它並沒有創造什麼新的事物,只是按一定次序把事件展開。」在「時間的B序列」中,時間的變化似乎向前向後都可以。但因果這一概念要求變化只能朝着一個方向——有因才有果。

比如,羅素在1912年曾有這樣一番論斷:因果關係這個概念會帶來無休止的回溯。統計學家很熟悉隱藏原因的問題。20世紀50年代,越來越多的證據表明吸煙和肺癌之間的相關性。但英國統計學家羅納德·費希爾(Ronald Fisher)另有看法,他不但以喜歡唱反調出名,而且還喜歡抽煙。他就爭辯說,吸煙與肺癌兩者可能都是由某種未被發現的基因導致的,或者肺癌會誘發吸煙行為!奇怪的是,你還很難反駁這樣的論調。

所以,20世紀初,包括羅素在內的很多人都表示科學界和哲學界應該把因果關係連同時間有方向這樣的觀點通通拋棄。但事實是這樣嗎嗎?20世紀末,因果關係的觀點以更為溫和的形式再度出現。計算機科學家朱迪亞·珀爾(Judea Pearl)表示,如果從介入某個特定過程的特定當事方的角度來考慮因果關係,我們就能擺脫對原因的無休止的回溯。

比如,我現在踢一下球會發生什麼?我打算用多大的力道去踢球?球是不是充滿了氣?球是不是被定在原地?基於諸如此類的問題,我就能做出很好的預測。珀爾表明,這種關於因果關係的解釋更為溫和,而它可以跟數學的嚴謹相輔相成。

「時間的B序列」並沒有把時光倒流的可能性完全排除。儘管如此,對於我們這樣體形龐大而又步伐笨拙的複雜實體而言,這些可能性似乎都可以忽略不計了。畢竟我們所要集中處理時間與未來等問題的地點是地球。我們可以假設時間是有方向的。哪怕是在「時間的B序列」中,我們也能用因果關係的概念來幫助自己預測未來可能發生什麼。

現代科學告訴我們哪怕在塊宇宙中也並非事事早已塵埃落定。影響我們的大多數變化都是有方向的,所以因的後面真的會有果。那也意味着我們可以真真切切地為未來做出選擇,而且很多時候我們的確可以依靠因果關係的概念來預測可能的未來。

預測未來

生物體如何影響像未來這樣虛無縹緲的東西呢?書中提到了幾條原則:

第一條原則:我們沒有來自未來的證據,所以,除了諸如預測日食這樣少見的例子之外,我們很難分毫不差地預測到可能發生的未來。然而,哪怕預測日食也是基於我們過去的知識做出的。

比如,出生證明告訴我,我是何時何地來到這世上的,但(目前還)沒有死亡證明來告訴我,我將於何時何地、以何種方式死去。這意味着關於未來的論斷並非嚴格由證據約束,這點與歷史、科學以及法律問題的論證不同。

第二條原則:關於未來可能性,僅有的證據來自過去。比如,你在路上丟了一件東西,回到家找了半天沒有找到。你仔細一想,會不會是在回家的路上丟的。於是你又返回去去找,最後找到了。

因此,「當……人們說自己知曉未來的時候,他們看見的並非還不存在的事件……但他們看見了已經存在的原因與徵兆……這也是大腦構思未來並做出預測時的基礎。」

第三條原則:我們對未來的觀念會左右未來的樣子。比如,大多數科學家相信持續燃燒化石燃料會用危險的方式改變全球氣候。這種對於未來可能性的預感影響了人們今天的行為,而這也會改寫接下來幾十年氣候變化的進程。

第四條原則最為基本,但也最為複雜:儘管沒有來自未來的證據,我們仍可以在過去找到關於未來的強力暗示。想要達成這點主要有兩個辦法:

(1)我們可以問問其他帶着目的的個體計劃做什麼;

(2)我們可以研究過去的潮流大勢,再小心翼翼地將之投射到未來當中。

我們需要將過去當作通往未來的嚮導,那麼具體怎麼做呢?那就是趨勢捕捉(trend hunting)。這就像是你坐的船漂在水中,你去研究水流,好確定船會跟哪股激流撞上,然後再看看能不能讓船改變航向。所有的生物體都會用到趨勢捕捉,這也是人類會首先尋求的策略。

趨勢捕捉有四種主要方法:

第一種方法是直接觀察相關性和趨勢性。比如,氣溫下降,熊就會知道冬眠的時候到了。再比如,打牌。如果在這局中你已經打出了黑桃A,我就知道沒人再能打出這張牌了。也就是說,我們知道的關於趨勢的信息越多,就可以越好地預測,這是一條普遍規律。

第二種是隨機摸獎(隨機模擬)。

第三種是分享信息。

第四種是系統分析趨勢的成因。

管理未來

前面我們了解了什麼是未來?以及應該如何預測未來。那麼接下來我們聊聊動物是如何管理未來的?與人類有什麼不同。

動物的未來思維

動物與人類一樣都是用神經系統和大腦管理未來。它們想要生存下去必須要足夠聰明,因為如果他們不夠聰明就會被吃掉。大多數動物只有在比獵物更聰明、更迅速、更強壯的時候才能飽餐一頓。

而這一切都靠身體的兩大系統,神經系統和大腦。神經系統讓動物們得以對可能發生的未來進行模擬,其複雜程度不同尋常。在一頭年幼的羚羊最終確定可以安全無虞地在水塘邊喝水之前,它的腦子裡都閃過哪些想象中的未來畫面?這些畫面又是怎麼來的呢?

那就是神經系統。動物的神經系統是基於神經元組成的網絡建立的。神經元指的是那些專門進行長距離有效通信的細胞。神經元有三種主要類型,即偵測信息的感覺神經元,指導肌肉何去何從的運動神經元,位於前兩種神經元之間的中間神經元。

中間神經元的網絡可以分析從感覺神經元處獲得的信息並對未來的可能形態進行計算,計算過後決定採取某種措施,然後再把決定傳送給運動神經元。

當情形簡單時,或者無須思考時,感覺神經元會越過中間神經元直接向運動神經元發號施令。在體形更大、更複雜的動物體內,中間神經元的重要程度與認真的未來思維對該動物的重要性成正比。而大腦的主要任務是想到可能發生的未來並模擬它會是怎樣的,在這過程中大腦需要在精確和籠統之間做到平衡。

最簡單的動物沒有神經元或者神經系統,比如海綿。它們和植物一樣,終其一生幾乎都不需要挪地方,因此不需要神經系統。而脊椎動物指那些擁有脊髓的動物。到了它們的世代,神經系統和大腦的繁盛可謂令人眼花繚亂。

比如,章魚神經元的數量則多達5.5億個。哺乳動物的腦部尤其大,而人類的大腦可能包含1000億個神經元。這些神經元之間的連接可能多達上千萬億。每個神經元每秒鐘可以釋放多至50種信號,這也意味着人的大腦每秒可以執行大概1015個邏輯操作。

神經系統把神經元連接在一個巨大的網絡中,好比計算機把電子晶體管連接起來一樣。神經元可以接收多個電信號並對其加以評估,然後決定是否將其傳遞下去,這點也與晶體管如出一轍。當神經元被連接成一個巨大而又設計精妙的網絡時,它們便能進行極為複雜的運算並搭建起關於世界的豐富模型。神經元網絡還可以存儲記憶,這些神經元彼此聯結的時間可以是幾個小時、幾天或者是幾年。

神經元都有三個共同的基本構件。首先,每個神經元都有一個包含細胞核和其大部分基本運作系統的主體部分,還包含了細胞器,比如提供能量的線粒體。但是第二和第三個基本構件則讓神經元與眾不同,它們就是樹突與軸突。這兩種線狀的構造從神經元的主體部分延伸出去並與其他細胞相連接。

神經元許許多多的樹突上都有突觸,信息就是通過它進入神經元內,穿行於細胞的主體部分,再由單個軸突離開神經元的。突觸有什麼作用呢?突觸其實就是神經細胞之間相互連接的橋樑,所有的電信號,都是通過這座橋樑傳遞給其他細胞的。神經網絡還有一個功能就是學習。

比如,有科學家拿果蠅做了一個實驗,他們先給果蠅聞一種難聞的氣體,然後馬上給果蠅的腳來一次電擊。幾次下來,果蠅就明白了,只要一聞到怪味兒,就說明自己馬上要被電擊了,所以它一聞到怪味兒就會趕快飛走。這就是一個學習的過程。

在記憶和學習的過程中,這個基因就會開啟,合成一種蛋白質,叫反應結合蛋白。這種蛋白會改變大腦細胞之間的突觸,從而實現記憶和學習的功能。動物會根據以往的經驗來改變自己的認知,從而能夠更好的生活下去。

比如,一隻年幼的羚羊正口乾舌燥。在它走向水塘時,它兩耳之間黏糊糊的球狀神經元便能將產生出來的數以百萬計的信號轉化為動態的三維虛擬圖像。很多東西都會填充到這幅畫面中:草兒搖曳生姿、香氣撲鼻,昆蟲嗡嗡不停,還有很多同伴出沒。再聞那氣味、看那樣子,沒錯,水塘邊還有巡邏的獅群。

羚羊會根據接收到的信息來確定要不要喝水,有沒有危險。而這也能體現出動物以未來思維來進行生活。

人類的未來思維

我們人類平均有1000億個神經元,也就是神經細胞。這些神經細胞大多與千千萬萬個其他腦細胞互相連接,組成一張密網。如果用電子科技形容,這張神經細胞密網,存儲和傳導着上千TB的無聲信息風暴,大致相當於300萬部電視劇同時在大腦里播放。

在這張神經細胞密網中,用來學習和記憶的核心部位有三個:內嗅皮層、海馬體和新皮層。內嗅皮層類似一個過濾器,負責過濾湧入大腦的海量信息;海馬體負責組合這些信息,把和這些新信息相關的神經細胞,通過神經突觸連接起來,構建出新的記憶;新信息被打上「記憶」的標記後,就會存儲到新皮層上,新皮層就是大腦最外面那層褶皺。

每次提取這些記憶的時候,這部分皮層細胞就會活躍起來,同時,跟記憶有關的神經細胞之間的突觸,也就是神經細胞之間的連接點,就被加厚一次,每次神經突觸被加厚,神經信號就會傳遞得更快些,記憶就這樣被加深了。

除了神經元以外,人類數百萬年的演化中,神經系統和生物構造上所產生的變化讓每個人在思考、想象、計劃、模擬可能的未來時都可以做到爐火純青。然而,這些技能所帶來的衝擊可以被放大很多倍則有賴於第二個變化——人類語言的發展。

語言的發展讓人類得以分享見解並作為一個集體積累信息。在不同個體間分享信息意味着人類對未來的思考和管理能力以前所未有的速度突飛猛進。人類是群居動物,我們的祖先就是通過群居來保護自己,最大程度上避免獨自面對天敵的攻擊,通過分工合作獲得更多的食物。

而想要達到這一點就需要語言。語言可以讓他們更好地進行溝通。因此人類的語言有效地促進人類的社交,而社交很可能會讓腦部變大,而更大的大腦則又助社交一臂之力,這是一個強有力的反饋環。

我們的大腦有一個重要的部位叫額葉皮質,它是工作記憶的大本營,而其中增長最快的區域主要負責控制我們的時間觀念、情緒以及行為的目的性與計劃性。

這個區域還會幫着整合視覺以及其他的感官信息,以此建構我們所處環境的模型,並把想象中的事件按照設想中的時間順序來排列,這正是你在模擬未來的各種可能性時所需的技能。而動物卻沒有這樣的功能。

比如,狒狒會用簡單的信息向彼此發出警告,比如,「小心!老鷹來了!」然而,人類的語言獨樹一幟。人類的額葉皮質區空間更大,所以神經系統也有地方來儲存大量的名字、詞語和觀念,還可以用語法這樣的車床把詞語和觀念變成故事。有些故事講的是現實世界,有些則是假想出來的。

總的來說,語言有助於我們構起可能的未來的模型,而他們的未來思維能力也會因此大大加強。當我們通過語言積累了一定的知識以後,我們就會通過各種方式來預測未來。