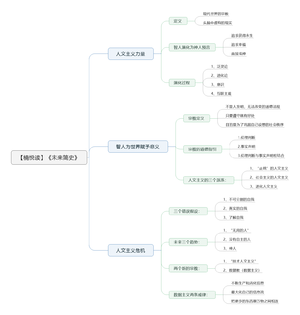

未來簡史-讀書筆記

本書作者是尤瓦爾·赫拉利,1976年出生,是一位年輕的以色列歷史學家,牛津大學歷史學博士,進入21世紀後,曾經長期威脅人類生存、發展的瘟疫、饑荒和戰爭已經被攻克,智人面臨着新的待辦議題:永生不老、幸福快樂和成為具有「神性」的人類。在解決這些新問題的過程中,科學技術的發展將顛覆我們很多當下認為無需佐證的「常識」,比如人文主義所推崇的自由意志將面臨嚴峻挑戰,機器將會代替人類做出更明智的選擇。

更重要的,當以大數據、人工智能為代表的科學技術發展的日益成熟,人類將面臨着從進化到智人以來最大的一次改變,絕大部分人將淪為「無價值的群體」,只有少部分人能進化成特質發生改變的 「神人」。未來,人類將面臨着三大問題:生物本身就是算法,生命是不斷處理數據的過程;意識與智能的分離;擁有大數據積累的外部環境將比我們自己更了解自己。如何看待這三大問題,以及如何採取應對措施,將直接影響着人類未來的發展。

人文主義力量

推動社會變革的不是我們對真實現實的認識,而是我們頭腦中虛構的現實,也就是宗教的力量,而人文主義就是現代世界的宗教。這本書大部分內容都是在說歷史,為什麼呢?作者說了,如果想要了解未來,必須先要了解歷史。而且歷史的最大作用,不是為了相信歷史是必然的,而是應該從裡面找到規律擺脫歷史的枷鎖,讓人更自由。

作者在書中的開始,就提出我們人類古往今來面臨的三大問題,饑荒、瘟疫和戰爭,這些都是一旦爆發就讓一個國家的人口死亡百分之幾甚至百分之幾十的災難。而現在因為我們的科技、經濟和政治的進步,這三大問題基本都已經被控制。有極極少數的人死於戰爭(5%),2010年,死於饑荒和營養不良的人一共才100萬。而我們接下來要做的是,從智人向神人演化了,為此要乾的這三件事是追求獲得永生、追求幸福和直接成神。這是預言。有些事情和觀念是天經地義的,但是如果你有點歷史眼光,能夠從更大的尺度去看,就會發現它以前並不是這樣,那麼將來也未必還是這樣。

比如,人是第一寶貴的。這個觀念幾乎無可辯駁,不管哪派的人,都沒有質疑過,這句話基本算是人文主義的基礎。而事實是至少過去不是這樣的。

泛靈論

採集狩獵時代的人都是「泛靈論者」,就是認為萬物有靈,動物和人類一樣,沒什麼不同,採集狩獵者並不認為人是第一可寶貴的。農業革命以後,人把很多動物給馴養了,平等關係也就沒有了。那麼泛靈論就不能再滿足時代的需要,人類需要新的理論,這才產生了有神論。

人只要直接和神交流、對神負責就可以了,神就會安排好風調雨順,安排動物為人所用。基督教就是農業革命的產物,所以農業社會的人認為神是第一可寶貴的,人是第二可寶貴的,位列其他所有動物之首。

進化論

當進化論出現後,基督教這套說法就崩潰了。現代人力量強大,可以直接對動物和自然界為所欲為,根本不需要神的庇護。那麼人就需要一個更新的理論,來說明為什麼人就比其他動物高級。在原始人類製造和使用工具的這幾百萬年中,儘管單個人的智力水平的確高於其他動物,但人類作為一個整體的地位是很低的,根本談不上什麼「最可寶貴」。

意識

而讓人類強於動物的根本原因就在於「意識」。意識是一種主觀體驗。會讓我們感到憤怒,感到快樂,感到恐懼。但現在生物學家對人腦的信號傳遞和決策系統了解得越多,就越認為我們根本不需要意識。

不論是過往的記憶還是新的外部刺激,對大腦來說無非就是一些電信號和化學反應。我們看到危險靠近,視覺信號傳遞給大腦,大腦做出一系列的反應,避免危險,而這整個過程跟計算機根本沒區別。

截止到2016年,生物學家解釋不了意識。事實上科學家能給的最好答案是人根本不需要意識。想要了解人腦的決策過程,預測人的行為,只要通過神經信號傳遞解釋就足夠了,我們完全可以把人就當成一台計算機。意識,只不過是這台計算機的一個額外的副產品,也可以說是「精神污染」。

但總的來說,我們必須承認人是有意識的,而且很重要。當然,動物也是有意識的。科學家現在有足夠多的證據,表明所有的哺乳動物和鳥類,包括一部分爬行動物和魚類,都是有感情的。所以「人有意識」,也不能被當成「人是最可寶貴的」的理論依據。

互聯主觀

人類真正厲害的,能讓人群實現大規模的靈活合作的,不是意識,也不是個人想象出來的主觀現實,而是所謂的「互聯主觀」 ,人幻想出來的虛構的東西,而且還能讓人人都相信。

比如,選舉投票日有什麼意義?原因就在於我們的父母,朋友,兄弟姐妹覺得有意義;比如,金錢並沒有客觀價值,1美元不能吃、不能喝,也不能拿來穿。但只要有幾十億人都相信它的價值,你就可以拿它來買吃的、買喝的、買穿的。這個意義就是一種聯合想象。比動物強就強在人能通過某種假想出來的意義,把眾多的人給高效地組織起來。單個人的力量很有限,集體合作才是關鍵。一支訓練有素的軍隊,只要配合得當,就能輕易打敗沒有組織的哪怕數量龐大的隊伍。

聯合想象會不停地發生改變。可能信過上帝,但過一段時間人們又不信了。所以,歷史學家最關心的,就是在每一個時期,人們共同想象、虛構出來的故事是什麼。而且,我們不但有更強的聯合想象,還要用這個虛構的意義去改造世界,甚至改造自己。

作者指出,很多重要的東西都是虛構的。真正有權勢的人類組織根本不在乎真相如何,他們在乎的是把虛構出來的信仰強加給每個人,並且利用這個信仰去改變真實的世界。宗教更是這樣。

智人為世界賦予意義

人文主義就是現代世界的宗教。科學和人文主義有一個交易,使得我們現在對人文主義的信念越來越強,且要根據這個信念去改造世界和自己。虛構的強大力量,不在於它距離真實有多近,而在於它能把更多的人有效地組織在一起,促進這些人的合作。並不是只有相信超自然現象或者神,才算宗教,其實很多東西都可以被稱為「宗教」。書中給了「宗教」定義:

第一,它有一套號稱不是人發明的,而且不能被人改變的道德法規,要求人們必須遵守;第二,它給人們一個許諾:只要你遵從這套法規,就會有什麼什麼好處;第三,它的目的是為了鞏固自己設想的社會秩序。

宗教給人提供的道德指引

1.倫理判斷,例如,「人命神聖」。

2.事實聲明,例如,「人命始於受孕那一刻」。

3.倫理判斷與事實聲明相結合,給出具體的指示,例如,「就算受孕才一天,也不得墮胎」。

宗教不但能把大量的人組織起來,而且還能給人們提供道德判斷的指引,以前科學一直在幫助宗教擴大力量,但是就像剛才說的第二步,從此刻開始,科學開始要敲打宗教了。說到宗教,當前最大的宗教不是別的,正是人文主義。

什麼是人文主義呢?西方國家的主流思想自由主義,就是人文主義的一個最大分支。人類放棄「神」賦予我們生活的意義,去交換科學的力量。一個中世紀的古人因為信仰上帝,他的生活充滿意義,認為任何事情都是上帝給安排好的,哪怕再壞的事情最後也一定會有個圓滿的結局。上帝會罩着我。那麼作為一個交易,這位古人就必須聽從宗教的指引,自己沒有多大自由。

而在現代世界我們有了科學的力量,不用按上帝的安排走了,作為代價就是上帝也不給我們生活的意義了。但我們可以自己給生活找意義。一個是追求經濟增長。我們愛說中國人最信奉經濟增長,什麼問題都想用經濟增長解決,而作者說所有國家都是如此。經濟增長,把蛋糕做大,你就可以解決各種問題,甚至包括一些道德問題。

作者說,人類在「上帝已死」這個時代真正的應對策略,是人文主義。人文主義,倡導我們崇拜人性,用人性取代過去宗教里神的位置,用人的體驗,給外部世界製造意義。也就是說,你應該聽從自己內心的聲音。什麼是好的,什麼是壞的?過去是上帝說了算,現在是你的內心說了算:你感覺好,就是好的;你感覺壞,就是壞的。

要想在這個人文主義的時代做個有道德的人,就千萬別傷害別人的感情。人文主義者可不是想當就能當的,你必須在實踐中努力學習,才能做個真正有道德的人。作者提出,對人文主義來說,有這樣一個公式:知識 = 體驗× 敏感度。

敏感性又是什麼?敏感性包括兩方面:第一,注意到自己的知覺、情緒和想法;第二,允許這些知覺、情緒和想法影響自己。

當然,並不是略有風吹草動就反應激烈,重點是要對新的體驗持開放態度,允許新的體驗改變自己的觀點、行為甚至個性。體驗和敏感性會形成一個互相加強的無限循環。沒有敏感性,就無法體驗任何事物;不體驗各種事物,就無法培養敏感性。

敏感性並不是能夠靠讀書或聽演講來培養的抽象能力,而是一個實踐技巧,必須在實踐中慢慢成熟。逐漸就會分辨對錯,成為更有智慧的人,這就是人生的旅程。」 在人文主義的影響下,我們幹什麼事情都是在追求體驗。

人文主義的三個派系

1、「正統」的人文主義

也就是我們今天說的自由主義,也就是現在歐美發達國家的主要意識形態。自由主義者認為不管是誰,每個人的內心體驗都是重要的,都會讓世界變得更豐富多彩,所以應該賦予所有人自由表達的權利。

2、社會主義的人文主義

認為自由主義者太過強調個人的感情,尤其是太過強調每個人自己的感情。

3、進化人文主義

認為「所有人的情感都重要」根本就不對,有些人就是比另一些人強,我們應該讓那些優秀的脫穎而出。如果你所謂的「優秀」是按人種分類的,那你就是納粹。

這三派的交戰,歷經兩次世界大戰和一次冷戰,最後結果是自由主義者勝出。現在的世界,是自由主義的天下。

自由主義的主張:

在政治上,自由主義者認為應該聽從選民的意見,選民們則要發掘自己內心的聲音,你喜歡誰就選誰。

在經濟上,搞自由市場,把決定權交給消費者,消費者永遠是對的。

在道德上,你覺得你感覺好,而且不傷害其他人的感情,你就可以做。

在教育上,老師不再強調教科書的標準答案,而要啟發學生你自己怎麼想?

在藝術上,我們應該相信每個人自己的眼睛,你認為它美,它就是美的。

自由主義看起來很有道理,但是在作者看來,自由主義陣營能最後勝出的一個重要因素,是技術進步。

人文主義危機

在作者看來,自由主義的本質缺陷,需要一個新故事。每個人的體驗可能不同,但是每個人的體驗都有同樣的價值,從這個意義上講,咱倆是平等的。選舉的時候我手裡有一票,你也只能有一票。作者說,自由主義重視每個人的體驗,基於三個假設,但自由主義的危機就是不用等到未來,科學已經有了足夠多的證據,證明三個假設都是錯的。

三個假設

1、不可分割的自我

我能發現內心深處真實的自我,我要傾聽這個自我的聲音。科學家表明,我們大腦中並不是只有一個聲音,我們的每種情緒都是一個聲音,這些聲音在大腦里不斷爭論。

舉個例子:

人腦有兩個半球。左半球負責右邊的身體,包括眼睛和手,右半球負責左邊。左半球有語言功能,側重於邏輯;右半球側重於形象思維。這兩個半球之間通過一根很厚的神經管連接,可以直接交流。但有些醫生為了治療嚴重的癲癇病患者,會把他們的這根神經管給切開,讓左右腦不能直接對話。這就給了科學家研究大腦的絕佳機會。

研究者問小男孩一個問題:你長大想幹什麼?小男孩回答說,我想當個製圖員。然後研究者把一張紙條,給這個小男孩的左眼看,把右眼擋住,這樣他的左腦不知道這張紙條上寫了什麼,而右腦看到了。

紙條上寫的是:「你長大想幹什麼?」 右腦不能說話,但研究者給小男孩提供了寫有各種字母的拼圖塊。只見這個小男孩的左手立即開動,很快就在桌面上拼出了一個單詞——賽車手。

作者還提到另一種分割自我的方法:「體驗自我」和「敘事自我」。簡單說,就是敘事自我評估一段經歷的時候,對這段經歷的長短沒有感覺,只在乎這段經歷中感受最強烈的部分和結尾的部分。這叫做「峰值-結尾規則」。

比如,醫生給病人做直腸鏡檢查,醫生最好的辦法就是在臨近結尾的時候儘可能給病人一個好的體驗。這樣雖然過程可能更長了,而且最疼的時候還是那麼疼,但是病人過後對這個的評價會好得多。是病人的敘事自我給出的評價。可是體驗自我顯然並不喜歡更長的手術。

我們平時的自我認同,大約就是這個「敘事自我」。敘事自我一直都在講故事。同樣是挨餓,如果敘事自我說這是為了下午的體檢,我們就覺得沒什麼;如果敘事自我說這是為了齋月,我們就覺得比較艱苦;如果敘事自我說這是因為沒錢買飯了,我們就會覺得很悲慘。有時候敘事自我不得不講一個不真實的故事,來讓我們感覺自己生活得很有意義,或者至少覺得生活是邏輯自洽的。

2、真實的自我

這個真實的自我,是完全自由的,也就是說,自由意志。

舉個例子:

比如,老鼠。老鼠想去哪就去哪。科學家在老鼠大腦中插入三個電極,然後就可以遙控指揮,讓它直行、爬梯子、繞着垃圾堆轉圈,怎麼都行,跟遙控玩具機器人一樣。科學家控制的其實是老鼠的意願。遙控器指向哪裡,老鼠並不是被迫走向那裡,老鼠是「想要」走向那裡。你看到的是老鼠被遙控了,而老鼠自己的感覺是想去哪去哪,非常快樂。那老鼠還有什麼自由意志呢?

人跟老鼠沒有本質區別。以色列科學家在抑鬱症患者大腦中植入一個芯片,就可以讓患者快樂起來。有一次患者說怎麼我這幾天反而更抑鬱了?科學家打開他的大腦一看原來是芯片沒電了。人的意識就是各種想法、感覺和欲望的集合,每時每刻都有各種欲望在我們的大腦中升起又消滅。因此,我們根本控制不了自由意志。

3、了解自我

也許我在做選擇的時候經常犯錯誤,導致反過來損害了自己的利益,但是讓別人替我做決定的話肯定只會更差。但是作者說,從現在開始,自由主義者說的這一條也錯了。過去,科學因為證明了上帝不靠譜,給了以人為本的自由主義發展的機會。現在,科學又給了自由主義「會心一擊」。因為,計算機算法就比你更了解你自己。為了你自己的利益,你,我,我們大家,都應該讓算法替我們做決定。至此,自由主義的三個假設全被顛覆。

未來三個趨勢

1、「無用的人」

在工業化國家,人力是非常寶貴的資源。大工廠時代每一個工人都是特別有用的,戰場上每多一個士兵就能多一分勝算。為什麼要給婦女投票權?因為當時的經濟生產很需要婦女。重視每一個人,不僅僅是一種高大上的理念,而且也是因為那時候的經濟和軍事需要每一個人。但現在的趨勢是人工沒有那麼重要。

比如,現代戰爭越來越依靠高科技。將來只需要很少的士兵加上後方幾個專家就能打仗,大部分武裝力量是無人機和機器人。在這種戰爭中人反而可能是個累贅。

過去機器取代一些人的工作,而人總能發明新的工作,但作者說,這可不是自然定律,現在的趨勢就是機器的智能就是越來越比人更適合工作。

比如,機器可以做股市的高頻交易,人類交易員做不到那麼快的反應速度,而且現在已經廣泛使用機器了。

2、沒有自主的人

我們總不能說人活着就一點價值都沒有。我們搞人工智能的初衷不是為了取代人,而是為人服務。就算很多人無用了,至少還會有一些人,哪怕在人工智能的眼中,他們也是有價值的。但作者說,這些可能比較高級的人作為一個整體也許有價值,但是他們作為個體可能還是沒有價值,因為他們也許會放棄決策權。

比如,微軟正在研發一個叫做 Cortana 的人工智能助手。我們把自己的各種個人信息、計算機里的所有文檔都告訴它,它就可以給你提各種建議。作者預測,未來我們會越來越依賴於這種助手。

3、神人

也許有一種人,不受算法控制,而是控制算法。也許世界上總有些精英是一直都有用,一直都重要的。算法不能理解這些精英,也不知道他們有什麼需求。這些人才是世界的主人,是站在算法系統背後做最重要決策的人。普通人聽算法的,算法聽他們的。但他們可能不是「智人」,而是神人,利用生物技術主動升級了的人。

二十世紀的醫療技術以治病為主要目的,二十一世紀的醫療技術可能以給人升級為主要目的。但絕對不是所有人都能升級,只有極少數富人能花得起這個費用。也只有極少數人,系統認為給你升級是值得的。到那時候又該怎麼辦?

自由主義的基本論點是所有人的體驗是平等的。可是你想如果神人出現,智人根本看不懂神人的生活,神人也對智人的生活不屑一顧,到時候將無法產生平等。所以,科學實驗的判斷,再加上這三個實踐的趨勢,自由主義大勢已去。二十一世紀正在醞釀新的宗教。作者說,目前能看到的新宗教有兩個:一個叫「技術人文主義」,一個叫「數據教」。

兩個新的宗教

1、「技術人文主義」

技術人文主義其實就是前面說過的進化人文主義的一個新版本,雖然還叫「人文主義」,也認為人的體驗是最寶貴的,但他們關注的,可是「神人」的體驗,也許就是智人所無法體會的一種體驗。人的體驗能升級,但是也能降級。

比如,我們現在有充分的理由相信,原始人有非常敏銳的嗅覺,他們甚至能聞出來恐懼的味道。當人恐懼的時候,身體會散發某種化學物質。這個能力現在已經退化了,因為跟多人相處的時候這個能力沒用。古人很可能比我們有更高的注意力,走到陌生環境能迅速識別各種細節,這個能力現在大多數人也沒有了。我們的智力是升級了,但是這些另外的感知能力實際上降級了。

2、數據教

數據主義既非自由主義,亦非人文主義。但要特別強調一點:數據主義並不反對人文主義。數據主義對人類的體驗並沒有什麼惡意,只是並不認為體驗在本質上有何價值。世間一切學科,不管是科學、文學、音樂還是經濟學,背後都是數學模式。從數學角度,我們可以把一個人、一個動物、一個公司或者一個國家,都想象成一個數據處理系統。

比如,生物體無非就是各種算法的集合,經濟學無非就是把參與各方的欲望和能力數據搜集在一起,然後做個決策。傳統上,人試圖理解這些數據,也就是從數據中獲得知識,再從知識中獲得智慧。

但現代數據主義者們認為,有些東西的數據太過複雜,你理解不了也不用去理解數據。你只要讓算法去直接處理這些數據,從這些數據中發現規律拿來就用就行了。

比如,把每個人都想象成一個處理器,人與人之間的交流就是信息交流,那麼整個人類社會就是一個數據處理系統。一切都是數據處理。這時候,我們就可以把一切問題當成算法問題。那麼我們只要建立一個連接所有數據的「萬物互聯」的網絡,這個網絡和它包含的各種算法,就比任何一個人都更了解這個人,能夠幫我們解決各種問題,替我們做出各種決定。

宗教得有價值觀,數據主義的價值觀就是信息要流動。過去我們說「言論自由」,這是「人」的權利,而將來我們會說「信息自由」,這不是人權,而是信息自己的權利。數據主義者認為哪怕是這個信息的生產者,也不能擁有和控制這個信息,信息自己想要讓更多的人看到它。宗教得有戒律。

作者指出,數據主義的戒律有兩個:

第一,要跟儘可能多的媒體和信息連接,不斷生產和消化信息,最大化自己的信息流;

第二,要把更多的東西跟萬物之網相連,哪怕是有些東西自己不願意聯網,也要設法讓它連上網。

數據主義對人的體驗有什麼看法呢?那就是必須是上網分享了的體驗,才有價值。你應該把你的體驗記錄下來,上傳而且分享。在數據主義者眼中,你的經歷哪怕再驚心動魄,如果萬物之網不知道,那就沒有價值。分享體驗,完善萬物之網這個人類知識的總和,才是你的體驗的價值所在。

宗教得有許諾。數據主義的許諾就是如果允許信息自由流動,讓萬物之網越來越完善,它就能造福每一個人。就算這個萬物之網不能解決所有問題,它也已經有了巨大的價值,數據教也已經可以合理存在了。