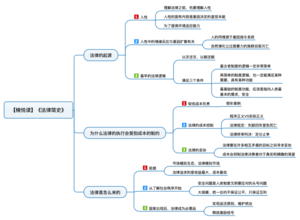

法律簡史-讀書筆記

我們依稀覺得是人類「創造」了法律,所以應該已經很了解它了,但知其然未必知其所以然。法律的深層邏輯和人類的道德直覺(公平或正義)可以用簡單的數學公式來描述嗎?絕大多數法律人對此不以為然,因為他們意識不到自己接受的法學教育從一開始就毀滅了這種希望。

法律最古老的源頭應該是個最簡單的算法,即「返還法則」,它是人類制度文明的邏輯起點,也是民法和刑法的共同源頭。本書講述了從返還法則到複雜法律制度的演化史,以此呈現法律的深層邏輯,打破部門法的界限,以聯結思維取代割據思維,把不同門類的法律知識點重新組合,進而實現法學內部及法學和其他學科的融會貫通。

法律的起源

為什麼人們看到法律時,首先想到的是公平正義,而不是理性選擇。這和我們的常識矛盾,我們想到法律難道不就是因為它維護公平正義嗎?

什麼叫公平正義?公平正義指的是權利公平、機會公平、規則公平、救濟公平。救濟公平是指,如果受災受難了,那麼每個人領到的救濟品是一樣的,這叫救濟公平。所以法律面前,人人平等。

什麼叫平等?在一個十字路口,兩車相會時候誰讓誰?《交通法》規定,左車讓右車。這公平嗎?大家都開車,都在路上行駛,怎麼就得我讓你呢?左轉讓直行也是一樣的道理,直行的車通過的效率更高,左轉的車通過得慢,為了提高路口的通行效率,先讓直行的車走。

所以,我們會有一個隱約的感受,就是公平以及公平的規則,它是指向效率的,它要為效率服務。公平、正義、平等,其實更多是一種內心的感受。要找到一個絕對的標準,在這本書的作者眼中非常難。

而理性選擇就是手段符合目標。 憑什麼左轉要讓直行,因為手段符合目標。我的目標是什麼?提高這個路口的通行效率,所以左轉要讓直行,大家都覺得公平。那手段符合目標就叫理性選擇的話,法律是手段,那法律這一套規則的目標是什麼呢?

人性、基因、自然選擇

法律是怎麼來的?是人、人性,決定了人的基本需要,人的需要決定了我們設計制度來滿足我們的需要。那人性怎麼來的?這本書里的原話是:

「人性不過是個算法,大部分已有基因編程,它就是寫進人類骨子裡的制度。如果人類沒有一個先天的心理結構去適應法律,那麼法律的有效性和複雜性都是不可思議的。」

也就是當我們想理解法律的時候,我們先要理解人性,因為法律是人創造的,而人後天創造的制度的內容都是基於人性。人性不過是個算法,大部分已有基因編程。

「作者說,法律的基礎是生物學,而不是哲學。你不能只去想着法律會追求什麼,你要看它的根扎在哪裡,更重要的是,它的根會是什麼樣子。」

人性當中固有的內容是基因決定的,而基因是經過了漫長的幾百萬年、幾十萬年、幾十億年的演化積累下來的,這些不是主動的、有意識的,它是自然選擇淘汰的結果。所以我們會有很多無意識的動作,我們自己都不能解釋,但是覺得很自然地遺留在我們身上,這就叫基因編程。

比如,遇到危險,我們下意識就會跑, 這是一種本能的反應。我怎麼不躺地上呢?我怎麼不蹦起來呢?是基因演化、自然演化刻在我骨子裡的制度。這個制度的規定是什麼?當遇到危險的時候要丟車保帥,要用胳膊的犧牲去保護最重要的器官——大腦。

這是通過生物演化當中被保留下來的。所以,我們的人性當中的很多內容是自然進化,保留在我們基因里的,讓我們做出的所謂的直覺、本能的反應。

那這些本能為什麼會被保留下來?變成基因裡邊的生物信息,讓我們本能地作出反應呢?因為要提高環境適應能力,這是生物進化的目標。環境適應能力的指標是什麼?是成功繁殖的概率或者後代存活的數量。

人性中的情緒反應和基因擴散有關

人為什麼會同情弱者。比如,看到失去家園的小朋友我們會難過?看電視的時候會哭?按照這本書的理論體系,它都源於我們幾百萬年沉澱下來的基因的指令系統。

那為什麼會有暴力呢?也是基因進化的結果,或者是演化的結果。因為暴力可以獲得競爭優勢,所以為了基因的複製、傳播,那些演化出了利爪、大軀幹的動物,就能獲得競爭優勢。但是社會上不是都暴力,因為過度的暴力會讓族群自取滅亡,大家最後同歸於盡了。所以,是自然演化讓各方力量互相抗衡,讓彼此達成了一個適當的比例。

最早法律的邏輯

今天的法律顯然也是一個制度演化的結果,它的歷史之根在哪裡呢?作者說,法律的歷史之根需要滿足三個條件:

最古老的制度的邏輯一定非常簡單。

再簡單的制度邏輯,也一定能滿足某種需要,具有某種功能。

最基礎的制度功能,應該是指向人類最基本的需求,就是安全。

所以,法律的根會指向安全。最初的法律、最初的原則規則是什麼,作者告訴我們叫返還法則。翻譯過來就叫以牙還牙、以眼還眼。

比如,有人打壞了別人的一隻眼睛,作為懲罰又打壞他的眼睛;有人打斷了別人的骨頭,也可以打斷他的骨頭;有人打碎了別人的牙齒,同樣你也把他的牙齒把打碎。

那為什麼返還法則就一定是那個源規則,而不是別的規則?作者的方法是,再複雜的制度體系也能拆成最小的規則單元,那作者在拆這個法律體系的時候,拆到這個最小的規則單元,就是到返還法則,拆到一報還一報的時候,不能再往前拆了。而且返還法則被事實和計算機模擬都證明了是最有效、最穩定的規則,而它的目標是收益最大。

作者說:

「立法者的任務是什麼呢?一是要區分出哪些行為是被禁止的;二是對那些被禁止的行為規定合適的懲罰;三是要在當事人約定有遺漏時為裁判提供補充合約的規則。任何社會的立法者都要完成前兩個任務,商業發達的社會還要完成第三個任務。」

第三個任務其實指的是降低社會交易成本,如果違反了我要給你什麼懲罰。這是什麼?返還法則。你如果做了一件什麼事,就會得到一個什麼結果、什麼報應,這就是法律給我們帶來公平正義感的源頭。你做了什麼事就會得到什麼結果。法律的源規則是返還法則,返還法則的目標是在長期博弈中得分最高,因為這意味着收益最大。

為什麼法律的執行受到成本的制約?

法律如果要執行,會碰到什麼具體的技術性的障礙嗎?

較低成本負責

比如,你開車,對面也來了一個車,請問誰讓誰?自然的選擇都是我都開了一多半了,你剛開進來你就往後退。我要是剛開進來,我看見你已經進來了,我就往後退,這是很自然的選擇。請問公平嗎?哪條法律規定的?法律根本就沒有這樣的規定。那我們為什麼會做出這種判斷?是效率,是收益最大。因為你付出的成本最低,成本優先,所以你先倒吧。你說這不公平,他倒了20米,這20米的油錢你倆應該平分,這才叫公平。你會做出這個選擇嗎?不會。那為什麼大家不這麼做呢?

作者說,怕麻煩。就是成本太高,太費事。作者告訴我們,成本原則是我們生活中做一切決策時候的基本原則,它已經成為我們的本能了。所以我們能理解,法律是有成本的!法律規則是為了讓我們獲得收益最大的結果,可是它要執行、要運行也是有成本的。

所以作者告訴我們:「較低成本負責因此成為所有法律部門共同遵循的責任分配依據,只要你能通透地理解這個規則邏輯,即便不了解任何法律條文,也能正確處理絕大多數的法律糾紛。」

法律的成本控制

法律實施是有成本的。那怎麼控制成本呢?法律會設定程序,這就是我們經常聽到的程序正義。

法律規定:失蹤四年宣告死亡。這個人我相信他還活着,怎麼證明?用四年的時間來證明,如果證明不了,就宣告他的死亡。這不公平!這不能代表正義!你怎麼能證明他死了呢?我要花多大的成本來證明他死了?

法律的終審判決:定分止爭。就是別上訴了。即便你再不服,那也不行了,這是終審判決。司法資源沒有那麼多的資源再分配到這個案子上。定分止爭是說維護訴訟競賽的規則,在規定的時間終止競賽,然後按規則宣布誰是贏家。

法律的妥協

根據成本約束的概念,成本最低來做決策的觀點其實描述了我們的一種本能。我們要節約能量,讓我的能量更多地用到正事上,法律也要在許多相互矛盾的目標之間尋求妥協。

「法律也要在許多相互矛盾的目標之間尋求妥協。侵權法要減少事故損失,同時還要控制預防事故的成本;刑法要減少犯罪的數量,同時還要控制防控犯罪的社會支出;程序法要努力探知事實真相,同時還要控制司法的制度成本。這些法律的經濟學目標都是最小化兩種成本之和,因而不能在任何單一目標上走極端。」這就是法律實施和運行當中受到的具體約束。

「法律講究形式理性,喜歡使用一些硬性標準,這和貼標籤的邏輯是一樣的。法律上的一刀切,使用的就是歸納法和全稱判斷,其目的同樣是以精確換效率,成本會抑制法律決策者對於真實和精確的渴望。」

公民什麼時候有投票權?十八歲。為什麼非得到十八歲。你覺得這是一刀切,不公平。比如,那個人心智很幼稚,他到了十八歲投的票也是很隨意的,就不能給他投票權。但是,要精確地計算出每一個公民的心智成熟程度,然後私人定製般地給每個人定下他的權利嗎?成本得有多高?但那樣最公平,那樣的投票結果才充分地顯現我們社會集體的理性的選擇,但是成本承受不起,所以就要統一一刀切規定。

法律為什麼規定十四歲以下的人,除非犯幾種惡性的犯罪之外,不負法律責任?你說這不公平,他幹這麼壞的事居然不負法律責任。因為法律沒有辦法去測每一個十四歲以下的人的心智成熟程度,只能按統計規律大概規定。

法律是怎麼來的

法律追求的是收益最大、成本最低,實際運行中會找到成本收益的均衡點。所以作者說:法律模擬市場,市場模擬生態。你又會覺得這不公平,覺得法律就應該代表公平正義。

作者說:「公平的觀念表層取決於認知,可以通過學習來改變。其底層則取決於偏好,主要由基因來操控。」基因有強大的力量,決定了我們人性當中最本能的、最直觀的、最直覺的部分,也就決定了我們設計的法律制度。現在我們來看看法律是怎麼出現的。

從了解社會秩序開始

作者說:「立法者的大部分工作只是把既有的社會秩序、習俗和商業習慣用文字記錄下來,整理之後公之於眾而已。所以,要了解法律的秘密,我們必須搞清楚社會秩序是怎樣形成的,搞清楚一群分散的個體為什麼以及如何可能結成一個社會。」

有了社會才有法律的需要,還記得我們前面提到過的法律之根,它需要滿足三個條件嗎?第一,絕對簡單;第二,再簡單也得有一個目的;第三,這個再簡單不過的目的是安全。

法律的源規則要滿足一個基本需求是安全。從衝突到和平,是安全投資和生產投資之間的均衡。安全投資多了,你就只會燒殺搶掠;生產投資多了,你就只能任人宰割。所以,要找到一個均衡。

關於安全問題,書里的原話:

「安全問題堪稱人類制度文明需要應對的頭號問題,它深刻影響了法律制度的起源和演變。霍布斯叢林只是描述了安全困境的極限,但叢林中的安全投資和軍備競賽只是個開始,峰值至今未現。法律可以有效控制人際規模上的安全投資,但國際規模上的軍備競賽卻依然無解。如今,全世界的軍費開支遠超10萬億人民幣,幾個大國的核武庫擁有幾十次毀滅地球的力量。人和人的關係進入了文明,但國和國的關係還處在野蠻時代。」

所以,有了法律,在一個社會範圍之內,人和人之間實現了和平,國和國之間仍然在叢林時代。你可能認為法律面前人人平等,權利都一樣的。但作者告訴我們,實力決定了權利邊界。

作者說:「我們可能高估了法律追求平等的原動力,也可能低估了平等本身的脆弱性以及法律維持平等的高昂成本。我們還可能低估了叢林法則的生命力以及它偽裝和變形的能力,畢竟叢林法則的歷史遠比任何法律制度都古老得多。」

叢林法則決定了我們基因里的本能反應、直覺反應和自然選擇,而後我們制定了法律,來呼應我們內心的那種本能的需要。如果實力界定了權利的邊界,當然代表國家執行統治的人實力最強,他們也掌握着法律。

作者再一次在這裡回應了什麼是法律和正義。

「法律和正義是個永恆的話題,但兩者如何結緣的問題已經完全不可考。法律誕生之初就是國家的統治工具,自然要被打上國家意志的烙印。任何威脅政權的行為都要受到處罰,就此而論,所謂國家意志也不過是統治者的意志。但即使在最古老的法律中,單純致力於維護統治者利益的條文數量也不是很多,法律的主要內容仍是維護社會整體利益,更像是一種促進社會合作和市場交易的技術性規範,被統治者也能從中受益。當法律能在社會範圍內贏得人們的普遍好感時,它就成了正義的化身。這是法律在傳播學上的巨大成功。」

國家出現後,法律成為必需品

在這本書里作者認為,國家的出現,是人類文明和制度的一次躍遷,所以才有了複雜的合作,我們才有了空前的繁榮。那國家出現了,法律怎麼就成為必需了呢?合約、規則、法律一以貫之,合約是一對一的,規則是對所有人的,規則明確化了就變成法律了,被強制執行了。有了國家,私人暴力行為就會被限制,暴力資源掌握在國家手裡,主要用於幫你實現返還法則,當然也會維護統治者的地位。

法律除了懲治之外還有什麼功能?作者認為法律最重要的功能不是為了報復,是為了向整個社會的人釋放激勵信號。什麼事對應什麼結果,這個信息被人們接收到之後,人們的行為就會更多地遵從基於返還法則的市場規範、社會規範。所謂市場社會規範就是模擬市場規範,讓更多資源被投入到生產性活動當中,有利於我們整個人類社會的基因繁衍。