理性的非理性-讀書筆記

清華大學營銷學博士生導師鄭毓煌和營創學院首席執行官蘇丹聯合著作。其中鄭毓煌教授曾獲得清華大學—麻省理工學院國際工商管理碩士學位,以及清華大學的工學士和經濟學士雙學位。他還是現任清華大學經濟管理學院市場營銷系博士生導師,知名互聯網營銷人李叫獸的在校導師,被業界譽為「中國科學營銷倡導者」。

本書向你展示了人們身上的種種非理性行為。類似的研究已經不是第一天出現了,在人類的非理性行為領域,已經誕生了包括本書在內的數本暢銷書籍。來自美國羅徹斯特大學的理查德·塞勒教授,也正是因為在非理性行為研究領域的卓越貢獻,而獲得了2017年的諾貝爾經濟學獎。

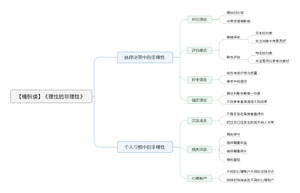

選擇決策中的非理性

作者在書中為我們介紹了選擇決策中的非理性行為分別是:對比效應、評估模式、折中效應以及錨定效應。我們分別來看一下。

對比效應

當我們在買東西的時候,我們只是在純粹地考慮一件商品的價值是否值得上它的價錢。但作者認為,如果想要讓一件1000塊的大衣更好地賣出去,最好的方法可能是在它旁邊擺上一件質量較差的大衣,並標價1500塊,這樣大家就更容易購買那件一千塊的大衣,雖然這件大衣的價值並沒有變化,它的價格也沒有變化。這就是「對比效應」,也就是說,人們在購物時往往並不能客觀評估一件商品本身的性價比,而只是在不同的方案中選擇了一個看起來不錯的,雖然這些方案本身可能都不是最好的。

有這麼一項實驗,研究人員要求參與者在以下兩種訂閱雜誌的方式中進行選擇:第一種是花59美元訂閱全年的電子版雜誌,第二種是花125美元訂閱全年的電子版加印刷版套餐。他們發現,有68%的參與者選擇了59美元的電子版,有32%的參與者選擇了125美元的電子版+印刷版套餐。然後,研究人員要求另一組參與者在三種方式中進行選擇:第一種還是59美元的全年電子版,第二種還是125美元的全年電子版加印刷版套餐,而第三種,是全年的印刷版,標價125美元。

這時你會懷疑自己的眼睛。沒看錯吧?怎麼有那麼「傻」的選項第三種?和125美元的印刷版+電子版套餐比起來,125美元的印刷版顯然「性價比」更低,會有人選嗎?實驗結果表明,這一次,只有16%的參與者選擇了59美元的電子版,而選擇第二項125美元電子版加印刷版套餐的參與者,則多達84%!雖然沒有人選擇第三種方式,但選擇前兩種方式的人數完全逆轉了。這正是因為「對比效應」的影響,比起同樣價格的第三種選項,參與者們都會覺得,第二種選項是更聰明的選擇。因此我們知道,想要促使更多人選擇某個產品,也許最好的方式是增加一個看起來不那麼好的對比選項。那麼,增加對比是不是總能夠起到幫助呢?

評估模式

作者認為,評估模式分為單獨評估和聯合評估。在沒有比較對象的單獨評估模式下,人們關心的是評估對象本身是否好,而在有比較對象的聯合評估模式下,人們關心的是評估對象是否比別的參考對象要好。

比如,有一位相親的女士,希望給對方留下好印象,那她是否應該帶上自己的閨蜜呢?我們單看相貌。如果閨蜜比漂亮,那就不應該帶上她,如果閨蜜沒有這位女士漂亮,那麼就可以帶上她。那如果這位女士和閨蜜都很漂亮,或者都不漂亮。這時候應該怎麼辦呢?如果都長得很好看,就不應該帶上閨蜜去相親。因為,如果帶上閨蜜,對方就容易進入「聯合評估」模式,認為「雖然這位女士長得很好看,但是也並沒有比別的女孩子漂亮」。所以這個時候,需要讓對方進入「單獨評估」模式,就不應該帶閨蜜去。而另一方面,如果雙方都長得不好看,那就應該帶上閨蜜去陪你相親。因為如果對方進入「聯合評估」模式,就會覺得「雖然這位女士容貌一般,但也並沒有比別的女孩子差,可以接受」,這樣就提高了對你的印象。

人們之所以產生非理性行為,主要是由於可比較的對象太少,因此容易受到外來因素的干擾。那麼,當有儘可能多的選項擺在面前的時候,人們是否能做出理性的選擇呢?

折中效應

有一個實驗,他們設定了五個選項,大致類似於 A 是最好最貴的, B 是較好較貴的, C 是中等的, D 是較差較便宜的, E 是最差最便宜的,然後他們找來兩組志願者,第一組志願者需要在 ABC 三個選項中選擇,第二組志願者需要在 BCD 三個選項中選擇。 結果發現,第一組志願者從 ABC 中選擇 B 的概率,要遠高於第二組志願者從 BCD 中選擇 B 的概率;而第二組志願者從 BCD 中選擇 C 的概率,則要遠高於第一組志願者從 ABC 中選擇 C 的概率。這說明了:人們會偏向於從眾多選項中選擇折中的那一個,而不太喜歡選擇相對極端的那個選項。這也就是所謂的「折中效應」。

「折中效應」還經常體現在餐館的菜單上。很多餐廳都會在菜單的前幾頁放上兩份很貴的菜,例如888元的澳洲龍蝦、688元的魚翅什麼的。這樣做也許並不能真正賣出去,但至少在顧客看到後面68元的糖醋排骨的和24塊的土豆絲時,更容易選擇68元的糖醋排骨。這些種種現象都表明,遇到多個方案的時候,人們傾向於選擇折中的方案。

錨定效應

錨定效應對人們的判斷和決策影響非常大。

比如,研究人員讓一組中學生用5秒的時間估算一道算術題的答案,題目是1乘2乘3乘4直到乘8,結果是多少?隨後,又找來另一組中學生,同樣用5秒的時間來估算,不過題目變成了8乘7乘6乘5直到乘1。這兩道題的答案肯定是相同的。

第一組學生估算的答案平均為512,而第二組學生估算的答案平均為2250。雖然這兩組答案都離正確答案40320差得很遠,但第二組中學生的估算值2250比起第一組中學生的估算值512,卻要好很多。這是由於另外一組中學生估算的降序連乘算術題的前幾個數字比第一組中學生估算的升序連乘算術題的前幾個數字大,因此,另外一組中學生受到「錨定效應」的影響稍弱。由此可見,「錨定效應」帶來的結果是,人們對事物的判斷過分依賴第一印象。而即使我們都知道依賴第一印象並不科學和準確,我們還是無法擺脫第一印象的影響。

個人習慣中的非理性

個人習慣中的非理性行為分別是:沉沒成本、損失厭惡和心理賬戶。我們分別來看一下。

沉沒成本

試想你手裡有一張今天晚上在北京萬事達中心的籃球比賽門票,是你最喜歡的NBA球隊在北京的季前賽,你花了888元才買下這張票。可不巧的是,今天全市下起了大暴雨,甚至讓你想起了2012年北京那場導致77人遇難的暴雨,你意識到在這樣惡劣的天氣下,地鐵和公交很可能也會停運。此時你該怎麼辦?是冒着大雨出門去看比賽,還是待在家避雨,浪費掉這張八百塊的門票?作者發現,在這樣的情況下,大多數人都會覺得很為難,但最終還是會選擇去看比賽。 「好。現在換一種情況,同樣是你最喜歡的NBA球隊的比賽,同樣是888元的票,同樣是暴雨夜,但是你手裡的這張票不是自己花888元買的,而是上個月公司發給你的獎勵,這時,你是否還願意冒着大雨去看比賽?」事實上,在這種情況下,人們的選擇就發生了變化,選擇留在家裡避雨的人數明顯增多了。

無論這張門票是怎麼來的,你在面對大雨時所面臨的選擇及可能帶來的後果都不會變。可為什麼,那些自己花了錢買票的人就更願意去冒雨看球呢?這其中就正是沉沒成本在作祟,花出去的那八百元雖然再也無法挽回,但它仍然讓人覺得,如果不去看球,就浪費了這八百塊,實在可惜。這也是為什麼,沉沒成本可以像魔鬼一樣深深地影響我們的決策。人們往往會因為已經發生的無法挽回的成本而做出錯誤的決定。那麼,在評估簡單的收益和損失的時候,人們的態度是一樣的麼?

損失厭惡

作者認為,相比於獲得1000塊錢的喜悅感,人們更在意損失1000塊錢的痛苦感,而這個現象被稱為「損失厭惡」。

假設你面臨兩個選擇,選A,你可以得到50元,選 B ,你有50%的可能性得到100元,有50%的可能性什麼都得不到。這個時候你會怎麼選?經過研究發現,大多數人在遇到這個問題的時候,會更傾向於選A。人們會覺得,選A的話肯定能得到50元,但選B的話就有可能失去這到手的50元。另一種情況:選A,你會損失50元,選 B ,你有50%的機會損失100元,50%的機會不會有任何損失。此時,你會怎麼選?事實上,在這種情況下,大多數人會傾向於選 B ,因為他們覺得選 A 無論如何都會虧損50元,而為了讓自己有避免損失的可能,他們寧願去冒一定的風險選擇B。

其實,無論在哪一種情況下, AB 兩個選項的平均收益都是一樣的,但為什麼在第一種情況下,更多的人願意選 A ,而第二種情況下,更多的人願意選 B 呢?這就是因為人們總是更加厭惡損失。當選項更多地圍繞着「收益」的時候,人們會儘可能減少風險,選擇最穩妥的收益方式。而當選項更多地圍繞着「損失」的時候,人們會更多地去嘗試冒險,以追求讓自己免受損失的可能性。

心理賬戶

人們對於收益和損失的看待方式是不同的。那麼,對於同樣的一筆錢,人們在不同情況下的態度會有不同嗎?作者認為,同樣是錢,但是人們會將它們分到不同的心理賬戶里去。「心理賬戶」理論認為,人們不僅有對物品分門別類的習慣,對於錢和資產,人們一樣會將它們各自歸類,區別對待,在頭腦中為他們建立各種各樣的「賬戶」,從而管理、控制自己的消費行為。這種做法經常是在不知不覺中完成的,因此人們通常感覺不到「心理賬戶」對自己的影響。但人們如何將收入和支出「歸類」,卻可以直接影響到他們的消費決策。

比如,作者有一次剛剛領到4000多美元的工資,於是決定花200美元去買一台車載 GPS ,但結果呢,在準備出發的時候卻發現自己愛車的後視鏡被別的車給刮掉了,於是他首先把車開到4S店進行維修,後來師傅檢查並處理完後,總共費用花了200美元左右。而這個時候,作者就決定不買 GPS 了。這其中原因在於,作者把購買 GPS 和修後視鏡都劃分在汽車消費這一個賬戶里,而這個賬戶的總金額大概就是200美元左右,因此,當修後視鏡把這筆錢花完後,作者就不會再去考慮買 GPS 了。而另一方面,如果說之前花的那200美元不是為了修車,而是去交水電費的話,作者就不會把這筆錢算在汽車消費的賬戶里,就很有可能會繼續購買 GPS 導航儀。

所以,在人們心目中的確存在着一個個的隱形「賬戶」:該在什麼地方花錢,花多少錢,如何分配預算,如何管理收支,大體上總要在心中做一番平衡規劃。當人們把一個「賬戶」里的錢花光了的時候,他們就不太可能再去動用其他賬戶里的資金,因為這樣做打破了賬戶之間的獨立和穩定性,這會讓人感到不安。

人們經常認為金錢是無所不能的交換媒介,但「心理賬戶」的存在卻說明,在我們心裡金錢並不是一個絕對的概念,每一筆錢都是不一樣的。「心理賬戶」的存在,讓每一筆金錢具備了特定的意義,而「心理賬戶」的變化,則決定了每一筆金錢將會如何流轉。

「心理賬戶」對於企業有怎樣的啟示呢?雖然說追逐賬面上的利潤(金錢)很重要,但更重要的是看到存在於利潤背後的、消費者心中那筆隱形的賬。我們要鼓勵每一位企業的經營者,去細緻入微地研究消費者心裡的這本賬。因為只有深入理解並掌握好這本賬,企業才能找到自身持續盈利和進步的源泉。