積極教育-讀書筆記

本書作者,任俊,浙江師範大學教授、博士生導師,第一屆國際積極心理學學會執委,中國心理學會積極心理學專委會副主任委員。先後在國內外各種學術期刊發表100多篇論文,出版5部積極心理學方面的個人專著。

積極教育,是以幫助學生獲得主觀幸福感和獲得感為主要目標,以提高和發展學生的各種品格優勢(現實的或潛在的)為主要任務的教育。傳統教育里,教育的重心偏向於如何糾正孩子的問題。積極教育反其道而行之,強調發現和發展孩子的優勢,強調給學生的發展建造和積累內源性基礎,並致力於為孩子營造利於優勢品格發展的條件。

本書系統深刻地解釋了24種積極力量,科學論證了積極教育的方法,在介紹自己的積極心理研究成果的同時,也借鑑了國內外學者的有趣科學實驗及數據,讀者可以通過這些故事一樣有趣的研究,觀摩品格優勢對孩子成長發展的重要意義的研究過程,以及研究成果——積極教育的實用方法。

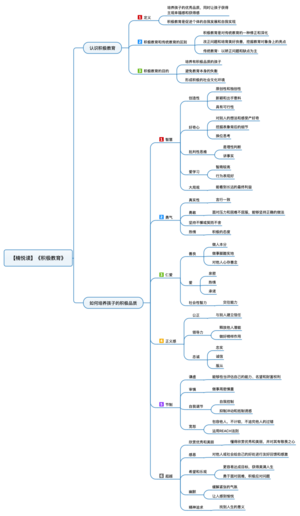

認識積極教育

積極教育這個概念想必大家並不陌生,在《孩子的品格》這本書中我們曾經就討論過什麼是積極教育。其實我們為人父母需要做的就是怎樣幫孩子發揮內在優勢?怎樣激發孩子自主學習的原動力?怎樣讓孩子從容應對未來的機遇與挑戰?關鍵在於培養孩子的品格優勢!

定義

在《孩子的品格》這本書中,作者給出的定義是:「積極教育是通過關注人心中的善良天性、人類社會的正能量,以及我們共同具備的靈性、悟性、善意和德行等,對孩子進行積極、正向的教育。」

而本書作者也認為,積極教育是奠基在積極心理學上發展出來的教育理論,主要是指幫助學生獲得主觀幸福感和獲得感為目標,以提高和發展學生的各種積極品質和長處為主要任務的教育。

也就是說,積極教育是為了培養孩子的優秀品質,同時讓孩子獲得主觀幸福感和獲得感。什麼是主觀幸福感呢?包括三個部分:「生活滿意度、積極情緒和消極情緒」。

那麼如果孩子們的主觀幸福感不強會發生什麼呢?作者在書中提到,根據世界衛生組織的數據顯示,主觀幸福感不強的孩子更容易形成抑鬱情緒。而且抑鬱障礙是僅次於心血管疾病的全球第二大流行疾病,全球有超過3億人飽受抑鬱困擾,中國的情形也不樂觀。

那麼抑鬱障礙體現在哪些方面呢?包括:興趣喪失,日常生活沒有愉快感;精力減退或總是存在疲乏感;精神運動性遲滯;自我評價過低、自責,常常對小事有內疚感;睡眠障礙;反覆出現死的念頭或有自私行為;食慾降低或體重明顯減輕等等。你看,會產生很多很嚴重的後果。所以,培養孩子的積極情緒是必要手段。

那麼什麼是獲得感呢?即人們在接受教育過程中切切實實的收穫,主要體現在自己的積極品質或長處得到開發或發展;當然它不局限於個體,包括群體和社會意義上的獲得感,如社會變得更文明、更民主、更友善,物質更豐富等等,它是積極的。所以,作者認為,教育就是為了促進個體的自我發展和自我實現,這也是積極教育的終極目標。

積極教育與傳統教育的區別

那麼積極教育與傳統教育有什麼區別呢?積極教育是對傳統教育的一種修正和深化,我們不僅要從思維觀念上改變,更需要從具體操作上進行改變。

也就是說,積極教育既是一種新的教育思想或教育觀念,也是一種新的研究方式和操作方式。那麼積極教育的主要任務是什麼呢?首先,改正問題和培育美好良善,挖掘教育對象身上的亮點。

而傳統教育則是以矯正問題和缺點為主。傳統教育主要是依靠消極教育,帶有很強的病理性特徵,而積極教育是以發展積極品質或者長處為主要目的 ,但是很強烈的促發行特徵。但是積極和消極並不帶有價值評價導向,也不是區別對錯的標準,只是為了區分各自的目標和任務,作者強調了積極教育對傳統教育的修正和進一步深化等相關內容,但是兩者都是為了促使人成為適應社會發展要求且身心健康的人。

總的來說,積極教育和傳統教育兩者並不徹底對立,只是各自完成任務的側重點不同。比如,積極教育主要發展學生的積極品質或長處,並通過採取恰當的手段、途徑和方法來進行。

積極教育的目的

古往今來,大家都在爭議「人性本善」還是「人性本惡」,作者在書中提到,從學生的角度,也就是人的角度來看,我們更傾向於「一報還一報」的策略。

也就是說,別人對我好,那麼我也會對你好,這是我們普遍存在的叢林法則。作者認為,如果我們不主動培養那些善良和利他的優秀品質,那麼積極的品格就不會有效發展。因此,教育應該是有意識地培養人們的積極品質,從而提升人的文明程度。其次,學生的積極品質需要方式方法,不能不擇手段。如果孩子能夠通過積極的方式教育,那麼就一定會培養出有積極品質的孩子。

那麼從教師角度來看,教師習慣性地用看問題的眼光,通過批評和懲罰的手段來教育學生,以矯正學生的各種短板,這種發現學生問題並找到解決這些問題的機制和辦法,就會導致教育本身的失衡。

研究發現,強調缺點或問題的表達方式會嚴重影響人們對事件的認知和態度,甚至會讓人產生對已有政策或現實的不滿,激發對立情緒。那麼對於老師來說,積極教育有什麼好處呢?

第一,有利於老師對學生的愛和關懷,並使學生更願意聽從老師的教誨;第二,可以更好地促進老師的公平觀;第三,能使老師形成正確的自我意識;第四,避免矯正問題為主要價值取向,導致學生與老師之間的關係易產生不可逾越的鴻溝,造成師生成為矛盾的雙方。

最後,從社會發展角度來看,可以形成積極的社會文化環境,這就是積極教育帶來的影響。那麼我們應該如何培養孩子的積極品質呢?

如何培養孩子的積極品質

作者在書中提到了6大積極品質,來幫助激發孩子自我成長的驅動力,讓孩子保持終身學習的進取心,並且賦能孩子終身發展的原動力,讓孩子可以樂觀應對現實挑戰。這6大品質包括:智慧、勇氣、仁愛、正義感、節制和超越。

智慧

什麼是智慧呢?這是一個複雜的概念,目前尚沒有一個明確的定義。但總的來說,作者認為,智慧是指在困難和不確定的生活情境中作出好的判斷和好的建議。

具有兩個核心要素:第一,智慧一定要在困難或不確定的情境下才能體現,像知道用碗吃飯就不是智慧;第二,有意識地做出好的決策,即正確的想法、正確的判斷和正確的建議。

所以,從本質上,智慧需要建立在豐富的知識的基礎之上。那麼智慧需要什麼樣的知識呢?包括5種常見的積極品質。

1.創造性。創造性主要包括三方面的具體特徵:第一,原創性或獨創性;第二,不管是理念還是產品,一定要體現出新穎和出乎意料;第三,具有可行性。如何評估創造性呢?主要依賴於其新穎程度、給人類帶來的實際功效等,比如諾貝爾評選的過程就是一個評估創造性的過程。

如何培養孩子的創造性呢?首先,創設有利於個體創造力發展的文化和環境氛圍。比如創造一個民主、和諧、寬容的環境氛圍,讓孩子可以自由發表見解,同時要包容失敗的集體氣氛。其次,鼓勵老師善於創設智力上有挑戰性的問題情境。第三,重視培養學生的創造性人格。

2.好奇心。什麼是好奇心?是對別人的想法和感受產生好奇,是在觀察人的行為和活動的過程中所激起的對需解決問題的人所面臨的一系列問題的興趣;是挖掘表象背後的細節;是換位思考,從對方的角度看待問題;是能夠用對方的眼睛看世界,且感同身受。如何培養孩子的好奇心呢?

首先,學齡前兒童是培養好奇心的關鍵時期,作為家長和老師一定要把握好時機,但是學前教育並不意味着提前把小學的知識都學一個遍,而是說可以讓孩子多接觸世界,多了解社會,培養孩子了解這個世界奧妙的欲望,從而激發孩子好奇心和學習興趣。

其次,讓孩子直觀地看到學習或活動的效果。比如,孩子不喜歡數學,那麼媽媽可以帶着孩子去超市,當孩子買了最愛吃的東西時,問問孩子應該付多少錢?東西拿出來準備幾天吃完等等。這些問題可以激發孩子對數學的興趣。

3.批判性思維。什麼是批判性思維?批判性思維關注的是學習的方式,而不是學習的內容。批判性思維不關注你是誰,而關注你做了什麼。批判性思維是理性判斷,而不是情感判斷,要講事實;它的核心是在於洞察他人的論證的陷阱和漏洞或者邏輯性錯誤。

比如,作為一名批判性的思想家意味着要有意地將事實、邏輯與個人信念分開。一位成熟的思想家會說:「嗯,出於個人原因,如果X、Y、Z是真的,我會喜歡它們,但我不能否認相反的證據,所以我想在這一點上我肯定是錯的。」

4.愛學習。有研究證明,愛學習的人一般智商較高,行為表現好,較少有攻擊性,也不那麼咄咄逼人。現在社會上很多小視頻,如果把這種小視頻當作學習知識的主要來源,那麼看多了,可能會變傻。所以,作為家長一定要避免孩子的時間浪費在短視頻上。

5.大局觀。指人們能夠抓住事物的主要矛盾,看到事物長遠的最終利益,根據事物的整體價值利益做出反應和行為決策。

勇氣

勇氣是指人們面臨內在、外在壓力時不畏困難而誓達目標的心心理特徵。它包括三項積極品質:真實性、勇敢、堅持不懈和熱情。

1.真實性。也就是要言行一致,講真話,以展示真實的自我。這個很好理解。

2.勇敢。就是人們對於困難、邪惡、壓力或者危險時不屈服而能堅持正確的做法。

3.堅持不懈或契而不舍。有一個成語叫愚公移山。愚公不畏艱難,堅持不懈,挖山不止,最終感動天帝而將山挪走。我們需要的就是這種精神。

4.熱情。熱情代表人們對待他人、事物或工作的一種態度,當我們具有熱情的時候,不管是什麼事情都能做到。

仁愛

仁愛,謂寬仁慈愛;愛護、同情的感情。人要尊重自己和他人應有的權利,愛護生命,關懷幸福,維護人的尊嚴,這些都是仁愛的本質。仁愛包括三個積極品質:善良、愛和社會性智力。

1.善良。主要表現在做人本分,做事腳踏實地,對他人心存善念,不算計別人,生活中樂於助人,懂得換位思考,為別人着想。

在《孩子的品格》這本書中有一個研究:心理學家在20世紀70年代有一個新發現,我們受到社會達爾文主義的影響,錯誤地認為「物競天擇」是對的。但是現在,科學家發現,我們戰勝動物所憑藉的不是我們的力量。我們跑得不如它們快,力氣不如它們大,所有這些有競爭力的本領我們都不如它們。但是為什麼人類能夠滅掉那些野獸呢?因為人類會合作。

某種意義上,是因為人類互惠互利,才滅掉了老虎、豹子、獅子、豺狼。我們單打獨鬥是鬥不過它們的。我們戰勝它們的秘密是什麼?就是我們一起合作,而合作的前提就是人的善良。所以,我們需要培養孩子善良的品格,要以身作則,讓孩子感受到善良帶來的感覺。

2.愛。美國心理學家斯滕伯格認為愛由三種成分組成:親密、熱情和承諾。愛和大腦的催產素水平有關,人們在和喜歡的人進行擁抱、撫摸等行為時會大量分泌催產素,而且催產素與愉快、開心和成癮有很強的關聯,還可以舒緩壓力。所以,我們可以通過擁抱等方式來表達對孩子的愛,從而讓孩子學會去愛別人。

3.社會性智力。也就是人們所說的交往能力,包括情緒能力、社交能力等,父母要有意識地為孩子尋找優秀的社交對象。社交會影響人們的身心健康,避免各種心理疾病,比如抑鬱症等。而且積極社交可以避免孤獨,降低40%的痴呆症的風險。

正義感

我們還需要培養孩子的正義感,正義是促進人類走向文明的積極力量。它包括三種品質:公正、領導力和忠誠。

1.公正。公正的人更能與別人建立信任,公平公正和信任唇齒相依,要想做出成功的反饋,再怎麼強調公平公正的重要性都不為過。公正是目的論的。為了決定某事物的正當分配方式,我們需要研究被分配之物的目的或意圖。

公正是榮譽性的。為了研究某種行為的目的或意圖,我們至少要部分地推理或討論這種行為應當尊敬或獎勵什麼樣的德性,或者說什麼樣的表現堪稱為這種行為的榜樣。

2.領導力。領導力就是做領導的能力,可以在自己職權範圍內充分利用人力資源和其他客觀條件以最優成本完成既定目標的能力。領導者能夠帶領大家進步,高效釋放他人的潛能,要做好榜樣作用。

領導力的關鍵與秘訣在於,有效地賦能他人,高效釋放他人的潛能,確保團隊中的每個人都有取得成功的機會,並確保這種影響在你缺席時依然存在。

3.忠誠。對組織或個體盡心盡力並真心實意,願意為忠誠的對象付出一切,其核心是忠實、誠信和服從。

有節制

是指人們在生活或者工作中要適度而不過分,保持身體健康。它包括:謙虛、審慎、自我調節和寬恕。

1.謙虛。能力恰當的評估自己的能力、名望、財富和權利等,是一種正確對待自己優勢的積極品質。既不會低估自己,也不會驕傲自大。謙虛的人知道自己的真實水平或能力有多好,是否還存在欠缺和不足;願意接受外在的批評、意見和信息;能夠不斷創造新的高度或取得新的成就;能充分認識自己的真實價值;同時欣賞他人的價值。

2、審慎。就是說做事周密慎重,比較有條理,能夠三思而後行。這樣有助於犯錯,而且減少壓力,對健康大有好處。

3.自我調節。也就是自我控制,可以根據生活或工作中的要求或情形控制自己的需要、脾氣等而採取合適的行為。能夠抑制衝動,抵制誘惑。

比如,有一個叫棉花糖的實驗。這個實驗是:給32個3-5歲的小孩子面前放一塊棉花糖,對他說,我現在要出去一下,如果你能忍住不吃這個棉花糖,等15分鐘我回來以後就再給你兩個棉花糖。實驗結果發現,只有不到三分之一的孩子能忍得住,大部分孩子都在堅持了5分鐘之後,就把棉花糖吃掉了。

不光是孩子,成年人也一樣。這個實驗並沒有結束,而是持續了大概有十幾、二十年,因為這些人在跟蹤這些孩子們的後續表現。後來的結果是,那些能夠忍住不吃棉花糖的小孩,在學習成績上比別的小孩高出一大截,工作之後他們的能力也高出很多,事業的成就也會高出很多。所以,自我控制能力對於我們來說是很重要的。

4.寬恕。用寬大的氣量去包容他人,不計較,不追究他人的過錯,從而化解矛盾。那麼如何實現寬恕呢?心理學家提出了「REACH」法則:

第一,R(recall)指再回憶,即事情發生以後要冷靜的回憶一遍所發生的事情,不要讓情緒左右你的思維;

第二,E(empathize)指共情,即從加害者的角度對事情進行思考;

第三,A(altruistic)利他,即對事件進行利他性定性,這樣才能真心做到寬恕;

第四,C(commit)承諾,即公開承諾自己的寬恕,可以通過寫信、寫日記等方式進行;

第五,H(hold)保持,一旦做出寬恕承諾,就要永遠保持寬恕。

寬恕他人可以讓我們內心獲得平靜,從而活在當下,過上幸福人生。

超越

超越是指人們要跳出自己的個人利益或關聯世界,把自己和全人類等相聯繫,強調要做一個脫俗的人而不斤斤計較的人。它包括:欣賞優秀和美麗、感恩、希望和樂觀、幽默和精神追求。

1.欣賞優秀和美麗。我們不僅要懂得欣賞優秀和美麗,還需要懂得理解什麼是優秀和美麗,比如一些自媒體以低俗為美,博人眼球,這嚴重擾亂了社會應有的正確審美。而且我們還需要對優秀和美麗有敬畏之心,只有敬畏才能對生活中小心翼翼地遵循和實踐。

欣賞本身還會帶給我們一系列積極結果,比如夫妻一方能夠主動欣賞對方的努力、耐心和愛心等品質,會顯著改善雙方的關係,從而使雙方變得更幸福、更默契。

2.感恩。感恩就是有風度的做事,主要指對他人或社會給自己的好處進行友好回饋和感激。感恩能夠迅速傳遞美好,並能促使其他品質得到弘揚。

3.希望和樂觀。一個充滿希望的人一定是一個樂觀的人,一個樂觀的人同樣一定充滿希望。樂觀的人相信未來會有好的事情發生,並覺得自己能夠掌控未來。這樣的人更容易達成目標,獲得美滿人生,因為他們勇於面對困難,積極應對問題。

4.幽默。幽默感能夠緩解緊張的氣氛,促使大腦分泌出內啡肽和其他調節情緒的化學物質,而這些物質會使人感到愉悅並減輕疼痛。幽默的表達讓我們覺得一些人有趣,因為正是透過幽默,我們才得以窺見那種可以在荒謬和合理之間自如轉換的珍貴的智慧與勇氣。

作者認為,越幽默的孩子,其總的智商水平越高,而且幽默的孩子更可能擁有較高的語言能力、視覺空間能力和記憶能力,同時伴有良好的類比和推理能力。

5、精神追求。也就是尋求生活的意義,超越自我、超越物質甚至超越本能。我們需要找到自己的人生價值觀,知道自己真正想要什麼。阿德勒曾說:你可以通過創造性地去解讀自己的經歷,改變自己的思想,通過個人自己的努力,來改變自己的行為。

《自卑與超越》這本書說:人生的唯一意義,就在於對別人和整個社會做貢獻。這是一個與人建立合作的過程。所以如果你感覺到迷茫,無法找到自己的目標,何不去擁抱外面的世界,多走走看看呢?