管理十誡-讀書筆記

作者唐納德·基奧,1981-1993年間,擔任可口可樂公司總裁、首席運營官和董事;1993年期間,擔任投資銀行艾倫公司董事長;2004,再次當選可口可樂公司總裁。他還曾在多家知名公司擔任董事,包括伯克希爾·哈撒韋、麥當勞、華盛頓郵報集團、家得寶公司、亨氏公司以及聖母大學。作者縱橫商界60多年,有着豐富的管理經驗和直透本質的管理感悟。

這是一本企業管理的指南,在書中11條戒律的指引下,無數家公司經營業績一飛沖天,連惜墨如金的比爾•蓋茨都親自推薦此書,沃倫•巴菲特更是不吝溢美之詞,親筆撰序並大力推薦。從遍布全球的中小型公司到如日中天的跨國企業,曾經輝煌的企業家和管理者,他們成功的途徑千差萬別,而他們一敗塗地的原因,卻驚人地相似。

作者根據自己一生的管理經驗總結出一系列企業和個人最容易掉進去的陷阱,稱之為「管理十誡」。作者縱橫商界60多年,仍然覺得談論成功的方法超出了他的能力範圍,他只能談談自己的失敗經歷,從他自己的職業生涯中精煉出管理十誡。連惜墨如金的比爾·蓋茨都親自推薦此書。巴菲特更是不吝溢美之詞,親筆作序極力推薦,並說:「唐納德·基奧最強的能力就在於他總能迅速看穿事物的本質,把複雜的問題變得簡單。」

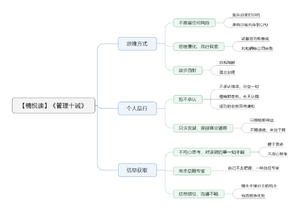

思維方式

思維方式,說的是不敢冒險、思維僵化、故步自封。這3誡的共同點很明顯,都是行動不積極。我們分別來說一下這3誡。

不願冒任何風險

曾經有這麼一句話:「美國人需要電話,但我們英國人不用,我們有很多郵差。」是不是很可笑的一句話?說這句話的人就是1876年的英國郵政總局工程主管查理茲爵士,他認定現行的報童就足夠了,不需要改變什麼,結果被現實打臉。他為什麼會這麼想?因為不願意離開自己的舒適圈,不敢拿安穩的現狀去冒險。

比如,英特爾。在很早之前英特爾最主要的產品是半導體內存。英特爾一開始做內存做得風生水起,誰知道到了20世紀80年代初,日本半導體公司異軍突起,搶占了半導體內存市場,英特爾業績不斷下滑。如果是不敢冒險的老闆,估計也不敢輕易放棄半導體內存。但安迪·格魯夫敢於冒險。1985年的一天,格魯夫來到共同創始人摩爾的辦公室,問摩爾:「如果我們被裁,董事會請來一位新老總,你覺得他要做的第一件事是什麼呢?」摩爾回答:「他會放棄半導體內存。」格魯夫想了想:「那就讓我們自己來做這件事吧。」這個決定不可謂不痛苦,在那個時候,英特爾在很多人心目中就相當於半導體內存。如果格魯夫當時遲疑不決,抱着過去的輝煌不放,不敢冒險,那麼最後一定是失敗。

作者特別強調,如果要實現長久盈利,那麼在短期內務必要進行創新。彼得·德魯克也早在半個世紀前就指出,管理層所肩負的一項重要任務就是利用公司的現有資源進行謹慎的冒險,從而確保公司未來的永續經營。

思維僵化、我行我素

不願冒風險和做事方法不靈活有相像之處,但是它們還是有一個很重要的細微差別。真正固執的人不是在規避風險。他們不僅不願意冒險做出改變或創新,還對自己的方法固執己見,堅信自己掌握了成功的秘鑰,覺得再也不用去探索其他的成功之道了。可是商場瞬息萬變,怎麼可能有用了幾百年都不會失敗的秘訣呢?

比如,共和鋼鐵公司。20世紀60年代,罐頭製造企業是共和鋼鐵公司的主要客戶之一,當時罐頭製造企業開始更加注重採用輕質、運輸費用更低的鋁材。共和鋼鐵公司正如日中天、財源滾滾,它應該抓住這個機會進軍鋁材加工市場。 那時的共和鋼鐵公司也有充裕的現金流,完全可以收購一家鋁業公司。但事實並非如此,共和鋼鐵公司的領導層頑固不化,根本不願意放棄鐵罐生產,甚至還說鋁這種金屬「不結實」,並利用自己的能力試圖阻止鋁罐在市場上流行起來。最後的結果是公司失去了一切,龐大的共和鋼鐵公司帝國轟然倒塌。

所以,作為老闆,應該具有習慣性審時度勢和思考的能力,一旦環境變了,要迅速地適應新環境。

故步自封

自我陶醉是如此讓人心動,人們也很容易陷入這種狀態。這種老闆什麼都聽不進去,也什麼都不想聽,沉浸在自己的世界裡,誰要是敢跟他們匯報公司的困難、他的缺點,就等着被罵吧。

作者說,有一位光彩奪目的首席執行官在公司總部給自己建起了一座「泰姬陵」。儘管其他高管也在同一層辦公,但那一層的一大塊角落都是為他特意打造的。他的大套間外面安有厚厚的玻璃門,進了玻璃門是他的秘書台,穿過秘書桌,再推開一扇木門,你才能進入這位首席執行官的辦公室。進入這間辦公室仿佛置身異國他鄉,裡面擺放着各式奇異的巴西藝術品,播放着柔和的輕音樂,還點着各色的香燭,一排電視屏幕讓你覺得相當氣派。

如果有一位中層經理要來他的辦公室稟報一個壞消息,看到在這座宮殿裡優哉游哉的首席執行官,那這位中層經理的心理壓力該有多大啊!光是看上一眼這奢靡的擺設,十有八九他就嚇得不敢開口了。

比如,以膠捲為主營業務的柯達公司,年銷售額曾高達190億美元,在全球擁有14.5萬名員工。其實發明出第一台數碼相機的就是柯達。可是柯達公司的高管們一想到膠捲給公司帶來的巨大利潤,就認為世界還沒有那麼快變化,也不可能拋棄膠捲。他們更是自信到忽視了膠捲業績正在逐步下滑的事實。從他們的盲目自信、自我感覺良好開始,柯達註定了從此是路人的結局。

個人品行

個人品行對於老闆來說是更重要的,前面我們已經說完了思維方式,接下來我們說說個人品行。

拒不承認

這樣的老闆就是三個字:我沒錯。無論發生了什麼,都是別人的錯。可是誰能不犯錯呢?認識到自己的錯誤,及時改正,才不會釀成大錯。

比如,巴菲特對美國航空公司的失敗投資。1989年,巴菲特購入價值3.58億美元的美國航空公司優先股,誰料航空業價格競爭之激烈超出他的想象,加上中東局勢變動,美國航空公司轉盈為虧,一度淪落到靠賣飛機才發得出薪水。好在幾經波折,到了1998年,美國航空公司經營狀況好轉,巴菲特的投資才沒有打水漂。巴菲特從來沒有認為自己天下無敵。 在巴菲特1996年致股東的信中,在談及對美國航空公司的投資時,巴菲特說道:「有一次,一個朋友跟我說,你都這麼富有了,怎麼就不能聰明一點兒呢?回顧一下我對美國航空公司糟糕的投資決策後,我覺得這位朋友說得不無道理。」連股神巴菲特都會犯錯,而且也會認錯,誰比他更厲害?

只求發展,漠視商業道德

比如,三鹿。三聚氰胺事件一出,三鹿立刻倒閉,相關負責人開除的開除、免職的免職、入獄的入獄,最嚴重的是所有國產嬰兒奶粉跟着遭殃,從此海淘奶粉成了國內諸多父母的必修課,從中國香港到荷蘭、澳洲,已經把所有超市一掃而空。要知道,信任是任何公司基業常青的重要養料,失去了顧客或手下對你的信任,失敗也就不遠了。

作者特別提醒,所謂的不擇手段,其實也不光說的是商業道德,還有做人的準則,因為生活和工作各個方面並不應該有斷層,如果你在不同的場合有不同標準的道德觀,那麼你就不算一個商人。

信息獲取

作者強調,對所獲取的信息要進行再思考,要自己深入了解,不能別人給你什麼、說什麼,你都照單全收。這樣只會產生幾個問題:一是,疲於奔命;二是,信息錯位,溝通不暢;三是,只能完全信賴所謂專家。

不用心思考,對該做的事一知半解

比如,在20世紀40年代末,當百事可樂公司開始以5美分的價格銷售雙倍分量的可樂時,可口可樂公司的高層採用了魚目混珠的做法,他們在季報中報告了公司銷售數據,但這一數據遠遠領先競爭對手。問題是,一箱可口可樂裡面只有24罐6.5盎司的可樂,而一箱百事可樂裡面有24罐12盎司的可樂。但是,竟然沒人問過:「如果我們賣的箱數更多的話,為什麼百事可樂的總銷售量還超過我們呢?」這個問題的答案使得可口可樂公司最後也開始生產大瓶裝的可樂了。 再比如,阿里巴巴。1999年,阿里巴巴成立沒多久就賺到了錢,又接連拿到高盛、軟銀幾筆大投資。於是,馬雲先是覺得蝸居杭州不夠高大上,決定把公司總部搬到美國,國內總部換到上海。可是他沒有仔細想過,上海是國際金融中心,企業多半是大型國企、外企,用不上阿里巴巴,再高大上也沒用。相反,杭州有大量製造類企業,正是阿里的核心客戶。

完全信賴專家

在搬總部的同時,阿里巴巴還開始瘋狂擴張,開設了中國香港及美國、歐洲、韓國等辦事處,用馬雲自己的話說,「一有錢,我們跟任何人一樣,我們得請高管,我們得請洋人,請世界500強的副總裁。我們請了一大堆人」。這也是因為馬雲認為高管職位只能交給職業經理人,也就是專家,他認為他們懂得更多。

信息錯位,溝通不暢

對你的員工或客戶發出含混不清的信息會有損你的競爭優勢,最終還會導致你的失敗。所以,我們首先要做的就是把原來含混不清的信息表達清楚,我們要說服每一個員工:儘管各個分部的業務可以獨立運營,但是由於市場的全球化趨勢變得日益明顯,因此需要在業務上實現趨同化。

比如,阿里巴巴想要學習微信構建社交網絡,給員工下指標、發紅包。可是布局已晚,它的強勢其實在於電商和支付而不在社交。想要從零開始搶地盤,談何容易?好在阿里巴巴又很快認識到了這點,重新回歸自己的優勢領域。

任何事業都需要建立在對現實的清楚了解和把握之上,所以必須引起高度重視。如果你放棄風險、頑固不化、故步自封、不可一世、破壞規矩、無暇思考、完全信賴專家和外部顧問、崇尚官僚主義、給出模糊的信息而且恐懼未來的話,那麼註定要失敗。所以,一定要避免這些坑,做一個成功的管理者。