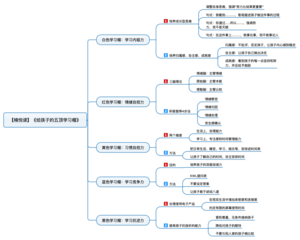

給孩子的五頂學習帽-讀書筆記

孩子對學習沒興趣、寫作業磨蹭、成績下滑、嚴重偏科、沉迷遊戲、勤奮卻低效……本書揭秘提高孩子自主學習力的五大支撐,培養孩子的學習內驅力、情緒自控力、習慣自控力、學習競爭力和學習抗逆力,挖掘孩子內心的求知慾,讓孩子愛上學習,擁有受益一生的終身學習力。

我們按照書籍的結構,為大家介紹一下,一共分為5個章節。

白色學習帽:學習內驅力

為什麼作者會把學習的內驅力稱為孩子的第一頂白色學習帽?作者認為,學習的內驅力非常重要,孩子學習必須要有自己的意願,家長不能也無法強加給孩子。

很多家長經常會批評孩子,督促孩子,幫助孩子把學習時間安排的井井有條,找各種學習資料,但是學習效果還是不好,為什麼呢?作者認為,這是因為孩子不願意,他沒有內在動力。那麼怎麼幫助孩子學習內驅力呢?

培養成長型思維

那我們在培養孩子的學習內驅力的這個過程當中,我們首先要去幫助孩子去形成他們的成長型思維。什麼是成長型思維呢?擁有成長型思維的孩子有幾個特點:

第一,他不服輸,認為個人能力能夠通過努力獲得;第二,不自卑,專注於尋找解決問題的方法;第三,不自滿,虛心學習別人的優點。這3個特點就是典型的成長型思維。

也就是說,擁有成長型思維的孩子,能夠積極主動地付出努力,見賢思齊,不斷超越自我。遇到困難,遇到挑戰的時候,他是願意去接受挑戰的。那我們要怎麼樣幫助孩子去形成他們的成長型思維呢?那就是在日常溝通中去改變自己的說話方式。

比如,孩子這次考試考得不是很好,比如說數學考了八十分,你說:"你這次數學只考了八十分,你可能真的是沒有什麼樣的數學思維,你在數學方面就是不太好。"

這個時候我們其實給到孩子的一種心理暗示,就是他是沒有數學天賦的。這個時候你在強調的其實是孩子的天賦,而不是孩子努力去做這件事情的過程。

正確的說法應該是,通過"我看到"這個句式進行,比如,"我看到最近你放學回家之後,及時地進行了一些複習,但是我發現你的一些練習並沒有做得很完整,你的錯題還沒有進行整理,如果你能夠更好地去整理這些錯題,更好地提升自己,我相信你下一次可能會做得更好。"

這個時候我們換了一個方式去說話,就是"我看到"其實進行的是一個客觀的描述,描述的是孩子所做的這件事情的過程,而不是指向於孩子是否有這方面的天賦。

如果你經常去指向的是他的天賦,他會覺得在這件事情上他是有天賦的,在那件事情上他是沒有天賦的,所以大多數遇到新的困難和挑戰的時候,他會主動選擇放棄,因為一旦他努力去做了這件事情,結果不太好的話,就意味着什麼呢?意味着他的一種自我否定。沒有天賦、在這方面不擅長,其實就是一個內在的自我否定,這對每個人來講感受都不太好。所以大家在培養孩子成長型思維的時候,一定要注意的一件事情,就是多強調他的努力,而不是他的天賦。

那如果孩子這次考試考了一百分,很多家長朋友都會很自然地反應:"你真是太棒了,你真是太聰明了!"

那這個時候其實我們跟孩子強調的是什麼呢?強調的是這件事情的結果,就是這個結果很重要。打了一百分,意味着他是一個很聰明的孩子,爸爸媽媽會感覺很高興。那對孩子來講,其實這樣的表達方式,也會帶給他們成長型思維的形成帶來一些阻礙和影響的。

而正確的說法應該是跟孩子說:"我看到你這段時間回家以後能夠及時地進行複習,把每一個知識點都進行了梳理,並且整理了你的錯題,所以你得到了這樣好的成績,真為你感到驕傲!"

那當我們這樣說的時候,其實我們指向於讓孩子知道,他取得這樣的結果,是因為他在這個過程當中付出了細緻的努力,而我們提醒孩子,他應該為自己感到驕傲,那也指向的能力是告訴孩子,真正有能力去做成這件事情的是孩子自己。

要減少給孩子貼標籤。孩子做錯了一件事,做對了一件事情,我們不能夠直接跟孩子說"你是一個很棒的孩子""你是一個撒謊的孩子"等等,我們往往去用一些形容詞給孩子定性,而不是指向於這件事情,那麼久而久之,孩子就會對自己的自我評價產生一些偏差。

尤其是我們有時候習慣性打壓式地去評價孩子,那孩子就會對自己的自我認知非常低,所以他們自我的能力感也就非常弱。那遇到困難,遇到挑戰的時候,他自然就不會有一個積極進取的心態,也不會有一個良好的學習的意願。所以,我們真正應該說的是對"在這件事情上",就事論事,而不是就事論人。

培養歸屬感、自主感、成就感

歸屬感是指個體將自己歸屬於某一團體,並對其產生親切、自豪的情緒體驗。對孩子來說,歸屬感來自父母無條件的接納、認同和包容。

如果孩子在一個家庭當中,他感覺到他是被無條件接納的,有足夠的愛,那麼在這個家庭當中,他是有足夠的安全感的,那麼孩子就會有歸屬感。一個有歸屬感的孩子,內心會相對來說更穩定,他會把他自己所有的能量用在自我成長上面,而不在一個惶惶不安的狀態之下。

比如,父母經常批評指責孩子,經常否定孩子,那麼孩子在這樣的過程當中,他其實是沒有安全感的。他所有的想法都在想着怎麼取悅父母,或者說怎麼樣在家庭環境當中求生存,那這個時候你會發現,孩子在學習的上面投入的這種時間和精力,其實就是很有限的。

其次,自主感。自主感是指人們對某件事的選擇、決策擁有掌控力和決斷力的感覺,可以直接理解為「對自己的生活和行為擁有實際掌控權」。也就是,孩子要對自己的事情有掌控感,我想吃什麼,想穿什麼由孩子自己決定。

如果孩子沒有自主感,就會影響孩子的內驅力,因為在這個過程當中,孩子完全感覺不到他自己要對任何事情負責任,他沒有權利,他沒有任何的自主權,那意味着他也不需要去承擔任何的責任,所以我們在生活當中,一定要讓孩子有自主感。

最後,成就感。成就感是能把事情做好的能力和信心。培養孩子自主選擇是引導學習的第一步,而後續的學習過程則需要成就感的支撐。需要注意的是,成就感強調的不是能不能做到,而是感覺自己能不能做到。

很多家長在孩子取得一些成績的時候,還要說你這做的還不夠,還需要提高。作者認為,這樣是錯誤的,因為在這樣的過程當中,我們一直在忽略孩子的成就感,而成就感本身對孩子的自我認知,對孩子去確定他內在的能力,是特別重要的。

成就感並不是讓孩子在這個過程當中,用結果去決定他的成就感。而是在日常生活當中,我們要看到,尤其是作為父母,你要看到孩子在這個過程當中,他想了各種各樣的辦法,他去進行了持續的練習等等,這個過程當中的每一點點的努力,每一點點的堅持和進步,我們都要及時地提出來,給予孩子鼓勵。

當我們看到了孩子的這個努力過程的時候,並且用鼓勵的句式表達給孩子的時候,孩子就會產生成就感。他會覺得說,我是一個可以堅持,可以去努力的孩子,我已經在一點一點做得更好,如果我還做得不足夠好,那可能是我在這個過程當中付出的努力還不夠,沒關係,我們可以付出更多的一些努力,最後去達到一個很好的結果。我們講,有了勝任感、成就感的孩子,那麼在未來,他就慢慢地積累了這樣的一些自信心、對自己的良好的自我認知。

總的來說,形成學習內驅力最核心的就是要幫助孩子去建立良好的自我認知,去確認他們自己內在的能力,讓他們相信"我能行""我可以""我是一個能夠通過努力,去達成我自己想要的人生目標的孩子"。有了這樣的自我認知之後,孩子在這個過程當中,就會去主動付出努力。

紅色學習帽:情緒自控力

培養孩子的學習力,跟情緒有什麼關係呢?孩子在家庭當中有穩定的情緒,那他才能夠把他的專注點放在他的學習和成長上面。可是如果在家庭當中,很多時候我們都不是在真正地解決問題,而是大量地在進行情緒對抗。當我們把大量的時間和精力放在了我們的情緒對抗上面,你會發現孩子的自主學習力是沒有辦法去形成的。

大腦原理

我們的大腦分為,理智腦、動物腦(或者叫原始腦)和情緒腦。

原始腦,又稱爬蟲腦、本能腦。原始腦,包括腦幹、基底核與網狀系統等最核心的腦區。生存、身體維護、積蓄、統治、打扮和交配等行為都受制於原始腦的本能,是不經過理智思考過程的。原始腦的主要作用是保護身體,保證自身的安全。

情緒腦,又稱舊腦(大腦舊皮層)、哺乳動物腦、感性腦。情緒腦包圍覆蓋着原始腦。

理智腦,又稱新腦(大腦新皮層)、靈長動物腦、理性腦。新腦指大腦的最外麵皮層,分為對稱的兩部分,即通常所說的左右腦。新腦覆蓋着整個舊腦邊緣系統的上面和一部分原始腦,占據人類全腦重量的80%左右,集中了大部分神經細胞。新腦是掌管人類一切心智行為的思考中樞,主管語言、寫作、計劃、推理、學習、適應、抽象思考等功能。它的主要作用是接收、過濾和轉化信息,最後權衡利弊,做出相應行為表現。

那麼他們怎麼運作的呢?當我們情緒爆發,比如我們感覺到非常生氣,感覺到非常憤怒、非常沮喪的時候,這個時候我們的情緒腦就會傳遞一個信號給到我們的原始大腦,我們現在感覺不好了,我現在感覺不安全了,感覺到我們受到了攻擊,這個時候你的大腦蓋子就打開了,理智大腦完全不工作,那這個時候你所有的反應,都是你的原始大腦做出的反應。

原始大腦一般會做出什麼樣的反應呢?會做出三種反應。

1.對打。我們判斷一下,這個我們是能夠對抗的,那咱倆就打起來。

2.呆住了。就是對方太強大,我看起來完全沒有辦法對抗,那這時候呆住了,你說了什麼我不知道,我無法思考,完全聽不進去。因為他的理智大腦根本不工作,這個時候是原始大腦呆滯的這樣的一個狀態。

3.逃。逃的話那就是跑了,但我們的孩子有時候還逃無可逃,因為我們的家長會抓着孩子,不停地跟他進行這樣的一個溝通,我們覺得我們在講道理,但其實我們是在發泄情緒,在這樣的狀態下面,孩子也會是一個情緒腦和原始大腦去工作的狀態,他們的理智大腦也不工作了。

長此以往,一方面,它會影響孩子的理智大腦的形成。一個人的學習,做出理性的邏輯判斷,去學習更多的新知,那其實它都是通過理智大腦來進行的。孩子的理智大腦要到差不多二十五歲左右才能發育完善,如果孩子在小的時候,大量的時間是處在一個理智大腦不工作的狀態,那必然會影響他們在學習上的這樣的一個能力。如果在這樣的過程當中,我們的家長天天去跟孩子進行這樣的情緒對抗,我們是不可能指望孩子在學習上面有良好的收穫的。

建立情緒自控

那怎麼樣才能去建立良好的情緒自控力呢?就是要學會去有意識地做情緒的積極暫停。比如,家裡因為孩子的問題,雞飛狗跳了,這個時候就要暫停了。 作者在這本書裡面,關於情緒的積極暫停,給出了四個步驟。

第一,情緒的察覺。我們要情緒誠實,現在我感覺很生氣,這是很正常的。

第二,情緒的歸因。這是我自己的問題。孩子惹你生氣了,那只是一個誘發你情緒的事件,但真正產生情緒,其實是我們自己的內在感受。

第三,情緒的處理。就是我現在需要去我的情緒暫停角,讓我自己感受好起來,比如說我們去聽個音樂,去看會兒書,或者是刷個劇等等各種讓我們自己感受好起來的方式,讓我們自己慢慢地平靜下來。

第四,安全感的確認。大多數孩子跟我們發生了情緒衝突的時候,我們會說:"我再也不管你了,你愛學習不學習。"其實這個時候,我們其實對孩子來講,是一個情緒的威脅,那麼孩子其實內心是非常惶恐的。所以這個時候我們要告訴孩子:"當我感受好起來之後,我會再回來我們一起解決問題。"

那當我們自己變冷靜之後,我想大家其實就能夠在孩子的各種各樣的問題,尤其他的學習問題上面,有很多的方法來應對。

黃色學習帽:習慣自控力

孩子的學習習慣,尤其是自主自律的習慣,它不是生來就有的,它是需要通過我們的引導和練習去形成的,尤其是孩子要如何去培養他們的時間管理能力,就是自律的能力、規劃的能力,讓他們更加高效、更加專注地去面對他們的學習和生活。

我們在培養孩子的習慣自控力的時候,其實是指向於既培養孩子生活當中的自理能力,也培養他們在學習上的專注度,以及他們時間管理的能力。

在習慣自控力裡面,家長們最大的一個挑戰,其實就在孩子平時寫作業特別磨蹭,不能按時完成他們的學習任務。對於這一點,作者有一個小方法。叫日常慣例表。

日常慣例表其實是指向於讓孩子知道,他自己的時間,他是可以自主安排的,他自己安排的事情,他是可以跟進去執行的。那麼讓孩子學會這樣的技能之後,你會發現他在很多時候,就能夠有良好的學習習慣,有自主自律的這樣的一些能力。

日常慣例表怎麼做?所謂日常慣例表指向於讓孩子明確,他的時間是可以自己來安排的,一天二十四小時,吃飯、睡覺、學習、娛樂、生活等等,那孩子可以去對他的二十四小時進行適當的規劃和合理的安排。

比如什麼時候起床,什麼時候娛樂,什麼時候運動,什麼時候學習,學習的時候先做什麼,再做什麼,然後做什麼等等。是讓孩子通過日常慣例表,去產生他自己對自己時間的一個自主感。

而作為家長,我們要信任孩子是向好的,當然我們也要適當地去進行一定的提醒和跟進,但這種提醒是要講方法的,不是上來就跟孩子說:"你看,你今天又打了好長時間遊戲,你又說話不算數,你明明做了日常慣例表,可是你根本沒有按這個去執行,我再也不相信你了。"你這樣說的時候,孩子就不會再對他自己的日常慣例表負責任,因為他覺得,你看,我就是這樣一個沒有時間觀念的人,我就是一個說話不算數的人,我爸爸媽媽並不信任我。

那在這個過程當中,我們應該怎麼做呢?我們要做的是適當地提醒,我們叫語氣溫和,態度堅定。語氣溫和,就是一定要保持冷靜,不要不信任孩子,跟孩子進入到一個對抗當中,那最後事情肯定就是沒法去做了。

那態度要堅定,就是要告訴孩子說,那既然我們已經做了這樣的規劃,你做了這樣的安排,你就應該按照你的規划去做。日常慣例表安排完之後,並不是一成不變的,尤其在孩子自己形成習慣的過程當中,它是可以去進行適當調整的。

那這樣的話,我們幫助孩子跟進一定的階段之後,你就會發現他會慢慢去養成一個自己做時間規劃,自己去更好地跟進執行的這樣的一個狀態當中。

藍色學習帽:學習競爭力

我們每個人的大腦它是有一個運行機制的,它是有一些學習的特點的,所以我們掌握一些科學的方法,是可以幫助孩子更好地去應對他們的學習,在學習上面有更好的效果。

要幫助孩子去形成他們更好的學習能力,就一定要讓孩子了解一些基本的、通用的、底層的學習方法,提升孩子的知識的留存率,在最後可以更好地去提升孩子學習力。一個核心的工具,叫深度的閱讀力。

那怎麼樣才能夠幫助孩子去形成他們的閱讀學習力呢?首先最重要的,就是在孩子年齡小的時候,要培養孩子基本的閱讀興趣。孩子在九歲之前要學會閱讀,因為在九歲之後乃至他的終身,他要通過閱讀去學習。

那怎麼樣幫孩子在九歲之前學會閱讀呢?要培養孩子的基礎閱讀興趣。在你的家庭當中,是否有足夠豐富的閱讀的讀物?其次是在這個過程當中,在孩子閱讀的過程當中,你是否有適當的引導方式?

KWL提問法

那是否有一個大家比較好掌握的一個方法?有一個很簡單的方法,叫KWL提問表,你可以根據這個表去提問孩子。

K(Known,已經知道)是什麼呢?就是比如說孩子拿到一本書之後,拿着這本書,我們看着它的封面,我們先問孩子,你已經知道什麼了?"或者說"看到這個封面,你已經知道什麼?"

W(Want,想知道)。就是"那通過這本書的閱讀,你希望在書中知道什麼?"那孩子可能就會想說,那我想知道她是一個什麼樣的人,她生活在哪個國家,她都做了哪些事情。那這是孩子想知道的。那孩子有了這樣的一些問題之後,他就會在閱讀的過程當中有意識地去尋找這些問題的答案,我們叫帶着問題去閱讀。

L(Learned,學到了什麼)。就是"讀完這本書之後,你已經收穫了什麼?你想知道的那些問題是不是已經得到了答案?還有一些什麼新的收穫?那麼在這個過程當中,你還有什麼沒有得到答案,而你又特別想知道的?"

注意事項

其實大家在生活當中應用這些提問方法的時候,也要有一些需要注意的細節。

第一,當你跟孩子提問的時候,一定要注意,不要設定答案。我們提出的問題,孩子在回答的時候,這個問題是沒有對錯的,因為我們關注的是孩子在提出問題、思考問題的過程當中,他們的一個思維訓練,而不只是找到一個正確答案。因為在閱讀的感受、體驗上面,它其實並沒有標準答案。

第二,不要隨時地批評和打斷孩子,要讓孩子敢於胡說八道。就是無論孩子是怎麼樣的一個表達,我們都要給予孩子適當的鼓勵,讓孩子覺得說我主動去思考,主動去表達,去形成我自己的觀點是完全可以的。那麼在這樣的過程當中,他們就會慢慢形成自主性,我們叫有主見,就是他會有自己的想法,這一點在學習的過程當中是特別重要的。

有自己想法的孩子,他在接下來的學習過程當中,就會經常有意識地去進行歸類,進行總結,進行思考,那麼他的學習就進入到一個理性的邏輯的學習過程當中去。

黑色學習帽:學習抗逆力

每個孩子在學習的過程中都會遇到挫折,學習抗逆力可以幫助孩子應對困難。抗挫折的能力,尤其重要。

合理使用電子產品

當今時代,我們不太可能讓孩子完全不去接觸電子產品,因為他們寫作業需要,還有聽網課,他們也有適當的娛樂需求,包括社交的需求,他都會去使用到電子產品,所以沒有辦法杜絕孩子去使用。

其次,我們也不能夠完全不對孩子進行約束。所以我們講,要幫助孩子去抗虛擬感,第一是讓他們在現實生活當中增加更多的親密感和連接感。就是在家庭當中有其他的一些互動活動,讓孩子跟父母之間有良好的親子的互動,然後跟同學、朋友之間,有良好的互動。有現實互動之後,那虛擬世界對孩子的吸引力可能就會減弱一些。

要跟孩子去約定一個有限的屏幕使用時間,就是要幫助孩子去做適當的管理。什麼時候可以用電子產品、大概用多長的時間。

其次是用這個電子產品幹什麼,比如用於跟同學和老師溝通。第三就是當電子產品不使用的時候,誰來管理、怎麼管理、是否需要爸爸媽媽的幫助和提醒。

父母和孩子之間進行協商,關於這個有限的屏幕使用時間,我們不是用來管控孩子的,而是用來協助孩子的。我們是幫助孩子在自己沒有辦法自律的時候,遇到困境的時候,我們作為父母怎麼來支持他,讓孩子知道,當你需要我幫助的時候,我們可以隨時給你提供幫助。通過這樣的方式,讓孩子在電子產品的使用上面有一個良性的行為習慣。

用愛和尊重提高孩子的抗挫折能力

作者認為,抗挫折的能力是需要愛和尊重的。當我們的孩子在日常的生活當中遇到困境、遇到問題的時候,父母要能夠無條件的接納,那孩子在未來的生活當中,當他遇到各種挑戰,甚至有可能犯錯誤的時候,他都有足夠的底氣,他不會害怕。因為他想的是,就算我做得不夠好,就算我遇到了很多的問題,那又有什麼關係呢?爸爸媽媽會幫助我,我有一個給我足夠安全的家庭。

那怎麼樣做到無條件地接納孩子呢?第一個就是要降低對孩子的期待。我們對孩子真正的期待是什麼?這是需要我們思考的。降低對孩子的期待,是我們一定要隨時把時間拉得更長一點,要把時間放到二十年之後,甚至三十年之後,你希望孩子成為一個什麼樣的人,你希望他身上擁有什麼樣的品質和能力,那麼此刻你該怎麼樣做,才能幫助他去形成未來這樣能力。

當我們把期待拉得更遠的時候,你會發現你對孩子的這種焦慮感會減弱很多,那你就能夠去接納孩子,接納孩子本來的樣子,因為每個孩子的天賦特點其實都是不一樣的,我們不需要孩子成為我們期待中的樣子,我們其實是希望孩子成為他們自己真正能夠成為的樣子。

所以在生活當中,不要把孩子去跟他人做橫向比較。因為這樣會給孩子形成各種各樣的壓力。我們只需要,給予孩子更多的愛和尊重,讓孩子在一個安全的環境下去成長,這樣他們面對未來的各種挑戰和問題的時候,就會更有底氣,也更有能力去面對它、解決它,並且始終能夠保持一個積極進取的狀態。