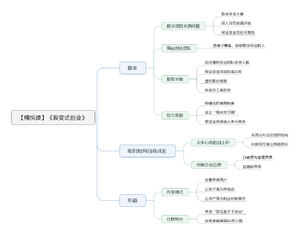

裂變式創業-讀書筆記

本書的作者是宗毅和小澤,宗毅是廣東芬尼克茲節能設備有限公司的創始人兼 CEO,先後在國企和私企工作並有過幾次創業經歷。在各種打擊磨礪下,他總結經驗,在實踐中摸索出了裂變式創業模式。另一位作者小澤是國內知名財經作家、自媒體人,原創作品《座山雕是一位頂級 CEO》曾獲得超過百萬的閱讀量。

互聯網大潮洶湧來襲,傳統企業增長乏力,互聯網公司跨界衝擊,轉型之路迫在眉睫。「轉型找死,不轉型等死」這一坊間傳說讓多數企業徘徊不前,不少實體經濟面臨困境,敢問路在何方?

宗毅獨創裂變式創業,用人民幣投票選總經理,規定自己不投錢不能參與競選;不相信乾股,不使用職業經理人,用金融的方式管理現金流。用商業模式顛覆傳統公益,打通南北充電之路;搖身一變成為自媒體,用產品建立社群。自己寫故事,自己當導演,開着特斯拉穿越中國。

這些看似瘋狂的舉動,在互聯網的世界中呈現的是一個小人物的精彩和力量。當眾多小人物無邊界連接時,可以創造出更加自由、平等和創新的生態,而這足以顛覆這個時代。宗毅獨創的裂變式創業模式,對傳統企業轉型擁抱互聯網提出了解決思路,為企業持續健康發展指明了方向。

裂變

裂變,也叫做組織裂變,組織可以從一個分裂成兩個,兩個變成四個,之後不斷擴展,共同形成一個龐大的組織。作者說,現在傳統組織遇到的最大問題就是如何留住能力很強的核心人才?或者說用何種激勵方式解決優秀人才心裡的痛點?作者就經歷過這樣的事情。

2004年,作者剛創業兩年,就遭遇了高管離任的危機,而且這位核心高管不僅成立了與芬尼公司一模一樣的公司,而且還帶走了大量技術骨幹和客戶資源,給芬尼公司帶來了沉重的打擊。痛定思痛,宗毅就開始考慮如何建立一套有效機制,杜絕這種不正常的分裂行為。他認識到,要凝聚人心就要把員工都綁在一起,成為一條繩上的螞蚱,就是要「創造一種機制,把員工變成合作夥伴,尊重並給予員工機會,包括共享企業成功的機會。」這套創業模式究竟可以發揮什麼作用呢?

解決項目來源問題

作者舉辦了一場裂變創業大賽。芬尼的員工可以自行組隊,選擇優質項目參加路演,來贏得大賽觀眾的支持。裂變創業大賽的票,是5萬元人民幣,最終獲得人民幣數目最多的團隊獲勝。用人民幣能夠客觀公正地選出合適的項目。對於參與人民幣投票的員工來說,要拿出來5萬元不是小數目,沒人會想拿自己的辛苦錢打水漂。所以,在投票的時候,投票人會格外慎重、分外理性,一定會多方考察,選擇成長性好的項目、能力強的團隊下注,所謂的人情因素統統失效,從而有效杜絕了賄選和拉票的現象,保證了項目的可靠性。

股權分配

傳統企業在吸引人才的時候,經常採用給乾股方式,但並沒有起到多大的激勵作用。裂變式創業的解決方案簡單粗暴,卻有奇效。首先,參賽團隊的老大必須自願投資項目總投資10%以上的資金,這數目往往是大家的全部積蓄了。敢於主動站出來,拿出全部家底來投資的總經理,既有幹事創業的魄力,又有破釜沉舟的幹勁。這種魄力和幹勁又在很大程度上保證了創業的成功。一旦輸了,打擊是致命的,所以他們拼死也要贏。這種機制看似殘酷,其實是為了選出真正的鐵血團隊,最大限度地保證了創業項目的成功率。

不但裂變企業的總經理需要掏錢持股,創業團隊成員也都必須掏錢。一般情況下,創業團隊包括總經理的持股會占到25%左右。剩下的75%的股份由芬尼的兩位創始人以及其他高管和投票人出資。

其中,芬尼的兩位創始人每人各拿出25%的資金。為什麼兩位創始人要持有這麼高比例的股份?在作者看來,新公司的運營資金中很多是內部普通職工的家庭積蓄,一旦新公司出現問題,將會給所有員工帶來損失。有了母公司大比例持股,能夠讓母公司承擔大部分風險,抵消創業失敗的損失。

隨着新公司的發展壯大,新來的員工也會越來越多。為了綁定這部分人,宗毅設計了一種稱為「虛擬股份」的制度。讓每個在新公司工作三年以上的員工,以單筆1萬元的金額投入公司,可以享受公司分紅。創業公司將拿出當年淨利潤的10%作為紅利,在全體持虛擬股份的員工中進行分配。因此,在芬尼所有裂變創業公司里,工作三年以上的員工很少離職,尤其是部門主管的離職率近乎為零。

從股權分配上看,創業團隊及總經理、母公司員工以及子公司員工都被共同的投入所綁定。裂變式創業用利益捆綁住了所有的節點,打造了一個利益共同體,通過公司之間核心員工的交叉持股,打通產業鏈所有利益環節,用利益捆綁所有人。只有當各方都得利的時候,組織才會平和地進行新陳代謝。這是裂變式創業的核心,也是保持企業活力的基礎。

權力更替

作者對此專門研究了美國總統的權力交接,並借鑑了政治上常用的方法,推出了《芬尼基本法》對公司總經理的任期進行了明確。該辦法的核心內容是,公司總經理為五年一大選,大選獲勝可連任,但最多連任一屆。卸任的總經理可以參加其他裂變公司的競選。定期更換總經理的制度設計,減少了不必要的內鬥,讓管理層能夠聚焦企業發展,確保企業跟得上時代的步伐。為了確保參加大選的人員質量,作者還成立「隔代學習班」,集中培養低層次的年輕幹部或優秀員工,確保大選時有大量優秀的候選人進行競爭。

組織如何自我成長

如果一個組織沒有一套合理的組織方式,再好的項目、再強的團隊,最終也只能陷入生老病死的循環之中。那怎麼辦呢?最好的辦法就是讓組織自我成長。

自組織

互聯網時代創造了一個詞彙叫自組織,它指的是一個平台組織里每個個體之間總是為了獲得某種組織資源和組織認同而相互競爭又共存合作,競爭個體之間的合作是鬆散的。商業組織里最優化的自組織就是幾個各自離散的個體,為了幾乎各自獨立的目的而結合的鬆散的聯盟,勝者留存,敗者隨時間而消逝。中央不是壟斷獨裁,而是一個無情而冷酷的生態系統,在這裡,競爭孕育出自發的合作。

為了實現自組織,作者使用了去中心化的方式,採用分布式的組織結構,將內部機構扁平化,打破科層制帶來的平衡。大多數公司的內部組織結構是中心控制、總部協調、內部相互依賴,而宗毅所採取的這種組織方式卻是分布式、無中心、自生長、內部市場化。

即使某個公司出現問題,不會因為個體的滅亡而導致整體的癱瘓。芬尼組織平台內部的每一家公司都是獨立核算,內部之間公司與公司的業務往來也是經過對公賬戶。

作者說,平台組織就是一個生態系統,只有每家公司的相對獨立才能讓企業之間保持良性競爭。而且,裂變大賽的獲勝者成立的子公司,也都採取單品策略,只做一個細分市場的產品,極大地降低了市場風險。不僅如此,子公司之間雖然是相對並列,但是由於公司員工特別是高管互相持股,又提高了相互之間配合默契。

裂變子公司對市場的大膽假設、小心求證,保持機動性,最大限度地規避風險。按照流程,每個裂變大賽的勝利者首先要成立的不是子公司,而是項目事業部,由總公司和其他公司給予強力支持。當銷售額突破2000萬元時,該事業部才能夠脫離孵化期,由事業部變成公司,徹底獨立。這種模式最大的好處在於能夠有效控制風險,如果在孵化期內項目運轉不成功,就可以及時止損把損失降到最低。

凱文•凱利在名著《失控》中寫道:「想要得到具有生命力的組織,不是設法在組織內部建立複雜的構架,而是給一個簡單的組織提供一個極其豐饒的變異環境。」這是組織能夠實現自主進化的關鍵。為了提高組織內部的活力,宗毅又嘗試打破管理的邊界,試圖打造一種開放的、多樣性的、民主性的內部管理模式。

突破企業邊界

無邊界管理模式,主要是打破了兩層界限。一是等級的界限。傳統組織內等級森嚴,等級之間有着不同的權限和明顯的界限。在這樣的組織內,職級更高的人處處都會高人一等,而處在金字塔底層的人卻很難有出頭之日。在這種情況下,底層員工的積極性和參與性就會大打折扣。但作者實現了只要有能力,都可以當老闆。為了深化這種平等,作者還在公司內部組織過「扯淡大會」,據說這還是芬尼公司最高級別的戰略會議。

參與這個會的人員是具有創新能力和思維活躍的年輕員工和粉絲,而不是公司的領導層。這個會議有幾個特點:討論的議題分階段、多批次。6個小時的時間討論的議題超過20個。20件小事情集中在一個時間段打包討論,然後落地執行,既實現了決策過程的扁平化,又可以集中執行和追蹤,通過參與感派生了多維的組織人才。

另一方面,是監督的界限。傳統管理體制下,如果創業團隊收入定得過高,會存在遇到經營風險時為了保證自己的高收入而向股東隱瞞業績的情況,這時整個公司的風險就會上升。但是芬尼裂變產生的總經理所帶領的團隊都是股東,他們投入了本錢,自然也就會互相監督,從而不需要更多的監督組織,每個人都會當成自己的事情不允許別人侵占。

裂變公司的總經理是可以自己確定待遇的,而給他這種權力的時候,他一定會從項目的全局出發,儘可能降低成本,於是給自己定的待遇就比較低。而且總經理最主要的收入是20%管理層分紅中的部分,這就決定了總經理一定會降低成本、保住利潤。只要總經理的待遇低,其他人的待遇就不會太高。所以在待遇方面不需要監管,股東和管理者對利潤訴求的目標是統一的。

裂變,是指用人民幣投票的方法選出成長性好的項目、能力強的團隊,並通過創業團隊投資入股的方式打造出具有狼性的創業團隊。自我成長是指採用去中心化的分布式組織結構提高管理效率,避免整體危機。