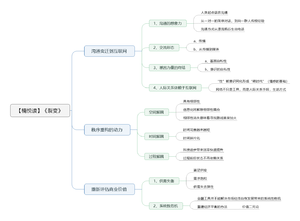

裂變-讀書筆記

本書作者醒客,本名陳世鴻,互聯網戰略顧問。曾供職於新浪網、中華網等門戶網站,主管網絡運營與產品研發。在網絡社區傳播、視頻多媒體、電子商務以及手機無線領域有着資深的從業經驗,是互聯網領域重要的戰略思考型實踐者。同時,他還是科技財經專欄作家,互聯網獨立評論人。本書從生物進化論、傳播學、社會學、科學、經濟學和哲學的角度,全方位預測了互聯網將給人類未來的文化、科技和經濟帶來的深刻變革,極富前瞻性和預見性。更重要的是,它深入分析了促使這些變革產生的深層驅動力,發人深省。本書宏觀上具有足夠的廣度和高度,微觀上又十分通俗易懂。精心組織了大量說理性的故事,108位個性鮮明的人物貫穿其中,趣味性和可讀性極強。

溝通變遷到互聯網

我們所有的情感、生活乃至工作的動力,源於溝通內容與方式的變遷。交流是人存在的基本方式,交流的廣度和深度到底有多大的想象力?溝通方式與內容的變遷,究竟如何改變社會的進化。人類歷史發展的秘密是什麼?是溝通!溝通的變遷蘊含着人文存在哲學的全部秘密。

溝通的想象力

人類,起點就是語言溝通,溝通的演化過程映射了人類歷史的進化過程。語言出現之後,人與人可以通過語言溝通的方式實現交流。但是,人與人的交流需要面對面,實現面對面需要克服空間距離的阻力。從一對一的簡單對話,到向一群人傳授經驗,知識擺脫了對個體的依賴,實現了群體共享的可能,知識積累成為基因遺傳之外族群進化的新動力。

原始的基於人生理條件的語言交流,容量非常有限,內涵也不豐富。人類經過數十萬年的緩慢發展,才逐步演化到能擺脫生理限制的工業文明,可以看出,作為智慧的基礎驅動力,溝通進化得多麼艱難!那我們剛開始的溝通是怎麼實施的呢?

a、漂流瓶

人們為了表達自己的思念,發明了漂流瓶。漂流瓶是一個偉大的產物,承載人對溝通的渴望,會為一件幾乎不可能做成的事情去努力,只有智慧生物才有這樣的想象力,這是人性的光芒。那些流逝的年月,漂流瓶從來都是情感的傳遞者,而不是信息的傳遞者。基於人生理的溝通,如果缺乏工具輔助,人類的溝通的邊界非常有限,無論是空間和時間上。現實世界中,溝通的阻力一直存在,空間的阻隔導致時間的錯過。人們不想只要一個人孤單的幸福,他們希望,心靈的溝通可以擺脫現實中的障礙,夢想着心靈自由飛翔的時刻,幸福要讓人知道。於是,通過人類的想象有了電話這個產物。

b、電話

電話拉近了人與人交流的空間距離,是信息文明的啟蒙點。人類第一次在溝通中使用工具,是繼溝通出現之後人類思想自由邁出的重要一步。當時,人們用的是傳呼機,是一種單向接收設備,當時「Call我」代表的就是打傳呼。受到傳呼的人,根據顯示的電話號碼,需要再回電話。那個時候,一般都是需要到電話亭。有電話光能說還不行,還需要能夠找到人,曾經曇花一現的傳呼機,表達了人類渴望自由溝通的嚮往。於是,手機誕生。

交流形態

寂寞的時代,我們痴迷於表達,不斷地向人訴說。所有的傾聽,實際上只是想印證,自己正在進行的訴說,是否被別人聽到。即便默不作聲,不過是通過感覺到世界來證明自己的存在。

a、傳播

繼溝通之後,傳播誕生。傳播從溝通中發展出來,信息擴散更加方便,效率大大提高。隨着報紙、廣播、電視的逐步普及,傳播幾乎全部藉助機器來實現,傳播效率迅速提高。

b、從傳播到媒體

溝通意味着發言人、聽眾、說的話,三者伴隨。隨着從溝通中發展出傳播,三者伴隨的緊密性被打破。傳播只關心內容,並不強調內容與具體人(尤其是聽眾)的關聯性,一條新聞你說給張三聽還是李四聽,並不影響新聞的內容,因此傳播是溝通的一種解耦。如果說溝通完成了個體間的信息交流,那麼傳播則實現了群體信息的共享,信息擺脫對個人的依賴性,構成社會性存在的基礎。

基因力量的終結

溝通變遷背後決定性的力量就是基因的力量,作者指出了兩大自私性規律:第一,基因自私性;第二,意識自私性。

a、基因自私性

想必大家都知道成吉思汗的故事,1206年,鐵木真成立蒙古汗國,被尊為成吉思汗,接下來數百年來,成吉思汗及 子孫縱橫歐亞大陸,締造人類歷史上的統治疆域的奇蹟。但是,為什麼他要戰鬥一生?直至戰死沙場?這還得從生物學說起。億萬年來,生命在達爾文進化論的框架支配下,源於基因自私性的動力,依據叢林法則進化。在生物界,一個普適的規律是基因自私性原理:基因的存在是自私的,其存在的目的是為了讓自己的基因能夠廣泛傳播,它決定了達爾文生物進化論中生命存在的意義。基因基於自私性的廣泛傳播,有直接和間接兩個方面:

直接方面:種群的繁衍,雄性動物間爭奪配偶,雄性動物對雌性動物的濫性,從而生育更多的後代;

間接方面:種群之間的搏鬥,爭搶地盤和資源,目的在於自己或者後代能夠有更充足的空間和資源,為種群的繁衍爭取有利條件。

基因自私性也很好地解答了生物界占有欲望的貪得無厭。基因貪得無厭的自私性,具有最大規模傳播的欲望。幾十年間,蒙古人從數萬人發展到數百萬人,成吉思汗的基因播撒遍及歐亞大陸,這是基因自私性給予他的最大回報,他的基因,遂成為此後歐亞大陸數百年的生物學統治力量。成吉思汗,那個統治了最大疆域的戰之王者,極大限度地證明着基因自私性的威力,卻終抵不過基因自私性無度的瘋狂,直至戰死疆場。

b、意識的自私性

人受更高層次的自私性決定:意識的存在是自私的,其目的是為了能被最大範圍的傳播(感知),這就是意識自私性,即智慧生物的進化動力。自私性從基因延伸到意識。種族繁衍反映了基因自私性傳播的需要,文明傳承則反映了意識自私性傳播的需要。從自私性規則來看,意識是對基因的提升,基因解決了存在,意識決定了存在的秩序(或說品質)。

比如,隨着計劃生育的開放,為什麼富足時代,我們反而不再熱衷多生孩子。那是因為隨着時代的不同,人們會更享受於生活,養一個孩子就已經很難了,更何況多生一個。

人際關係依賴於互聯網

寂寞與生俱來,需要不停地向外彰顯自己的存在,意識自私性是孤獨的原因,人一直在掙扎擺脫孤獨和寂寞的戰鬥中。網絡不只是工具,而是一種人際關係手段,一種生活方式。如果你真把情感寄託了在網絡上,你很快發現,寂寞和孤獨被網絡放大,成為情感的常態,人們希望生活在一個時時被感知的世界裡,被別人感知,感知到別人。

在基因自私性主宰的社會中,幾乎所有社會、文化現象都可以歸結到「性」,「性」是社會文化的核心,一切圍繞基因複製生物學意義的「性」展開,「性」是原初的情感基礎。隨着意識自私性逐步成為更重要的主宰力量,基因複製的「性」被意識同化的「萌」取代,「萌」成為虛擬社會人原初的情感基礎。「萌」,是網絡時代伴生的新詞彙,其含義並沒有很統一的認識,「萌」有着深刻的「性」的烙印。如果「性」表達了強烈的基因複製情感,那麼「萌」表達了強烈的意識(思想)認同情感。

秩序重構的動力

通過電話我們可以跨越大洋。當我們欣喜於任意兩個位置間的自由溝通,新的問題也悄然呈現。從跨越千里、日夜兼程地趕赴同一個會場開會,到拿起電話撥一個號碼,與地球上幾乎任何一個人說話,聯繫的方式發生了巨大的變化,越來越便捷的通信,讓地理位置間的關聯性與空間的距離不再相關,無論遠近的兩地之間,聯繫都只在於一個電話號碼。天涯與咫尺的關係正在改變!

空間解耦

空間具有相鄰性,即地理上的任意兩個位置間具有可追溯的路徑,且位置相對固定,成千上萬的地理目標因為相鄰性組織在一起,我們通過掌握一些標誌性的位置,就可以索引到全部的目標。空間相鄰性意味着,從一個已知目標到另一個目標,不管它們相隔多遠,從隔壁的鄰居到美國總統的寓所,都能找到相連的路徑,並且,路徑上位置是相對固定、可標記的,一段時間內,可以利用這些標記重複使用。

空間的相鄰性說明,位置是相對固定的,且可以順着空間的各個方向連續行進,我們生活的空間是連續的,記憶幫我們把相對固定的位置變成熟悉的世界,以便我們能夠自由穿梭。但如果空間相鄰性消失會怎樣呢?將意味着,如果要找到天安門廣場上的某個人,你必須記住天安門廣場上每一塊地磚的位置!

舉個例子:

有一塊地,黃豆已經長大,每一顆,每一排的位置都相對固定,而且,兩個豆粒之間的空間是連續的。小蜻蜓總能找到飛行路線。秋收了,農夫把黃豆從黃豆杆上採下來,攤開到水泥地面上,為了晾曬,農夫不停地用竹竿撥弄滿地的豆粒。於是小蜻蜓迷惑了。

長在地里的兩個豆粒,它們之間的位置是相對固定的,即豆粒之間的空間具有相鄰性,具有相鄰性的兩個位置,總能找到可以重複的到達路線,當然,隨着兩個位置的距離增大,尋找路線的難度會加大。長在地里的豆粒與曬場上的豆粒最大的區別是,散落在曬穀場上的豆粒,它們之間不再具有相對的位置,即空間相鄰性失效了,以空間相鄰性為依靠的聯繫無法再建立。我們居住的空間,正在被信息化解除相鄰性耦合,即空間解耦。

過程解耦

我們做每一件事情所花費的時間越來越短,科技進步帶來效率的快速提升。同時,過程與結果的因果關係也正在發生變化,看上去前後緊隨的過程,並不連續。過程的前後狀態不再有依賴關係,即過程解耦了。過程不只是可以拆分的問題,而是通過信息計算,消解掉煩瑣而漫長的過程。

舉個例子:

袁教授種植水稻,每天不定期檢查,通過豐富的經驗可以準確預測哪天出穗,收割。而袁教授的學生小方的水稻不是種在現實中,而是在網絡上的農場裡,每一天他會不定期去檢查,網絡農場上會提示稻子還要多長時間出穗,未來哪一天收割。看上去,網絡上種稻子就是一個現實種稻子的微縮版,施肥、除草等各這種事務跟現實中能夠一一對應。在網絡農場上,如果你願意花錢,可以施展一些現實中不存在的「魔法」功能。 比如:當稻子正在抽穗的時候,你施展一下魔法,稻子馬上就可以進入成熟狀態。現實的農場,任何變化都是一個連續的過程。也就是說,你可以在一定範圍內縮短某個環節的時間,比如抽穗的時間,但不會發生突變。網絡農場雖然看上去跟現實相似,卻是可以突變的。

利用過程解耦,我們可以做與過程消解相反的事情:只要想象力足夠,可以挑戰虛擬過程的極限。過程可以通過信息計算,按照我們的想象而不是某種運動規律獲得。過程虛擬不只給我們一個虛幻的安慰,而是改變我們生活的節奏。信息網絡將現實中的任務過程分拆得更小,減弱了各個環節間的關聯性,即所謂的過程解耦。然後,利用信息手段進行重組,新的流程是柔性的,具有更好的靈活度,大大提高了效率。

重新評估商業價值

在分工合作的社會,價值計算是為了實現勞動成果的社會分配。如何計算價值?獲得分配權意味着已經付出勞動,價值的計算依據生產一件產品付出的勞動量多少來決定,即勞動量是決定價值的基礎,稱為勞動價值。不過,生產者的勞動價值的兌現,需要等到有消費者接受產品,接受不是必然的,這需要具備兩個前提條件:第一,有用;第二,稀缺。

在生產匱乏的時代,稀缺是普遍存在的,如同空氣普遍存在一樣,隨着工業社會的高度發達,信息時代出現了新的情況:需求趨於飽和,而供給趨於富足。稀缺性不再,市場經濟的前提條件正在失效,百年一遇的經濟危機預示着市場經濟的規則正面臨巨大的挑戰,商業價值面臨重新評估。

供需失衡

舉個例子:

廠家生產杯子,杯子的價值度量的基礎是其中折合了多少人的工作量,包括製作以及運送各個環節的工作量投入。另外,要想使杯子真能體現折算出來的價值,還必須把它賣出去,如果最終賣不出去,它不僅不值這麼多錢,還白白占用了倉庫儲存空間。只有賣出去,生產杯子的人才能夠利用賣的錢買回自己想要的東西,這樣杯子具有價值。杯子要想賣出去,第一,有需要杯子的人,所謂杯子有需求;第二,需要杯子的人此前還沒有獲得杯子,所謂杯子稀缺。也就是說,有需求且稀缺的杯子才是有價值的,才能夠以投入生產勞動的工作量為基礎來衡量價值。通過勞動量來計算杯子的價值是有前提的,即有用且稀缺。

富足供給、需求飽和,供需失去彈性,已經為世界經濟動盪埋下了伏筆。富足供給與工業時代的生產效率提升最大的區別是信息化帶來的零成本,因此,互聯網是打破規則的深層力量。問題還不只出在需求上,新的產品已經突破了市場經濟初期奠定的形式,機器生產和產品的不確定性帶來產品定價的困難。社會分工、工業流程化促進了生產效率的大幅提升,但是生產效率到底為誰服務?如果效率的提升只能讓人類加速過勞死,這樣的效率的意義何在?

工業分工是效率的要求,而人對效率的參與,無論是參與生產還是參與消費,分工本身並不能帶來舒適感,工業化最後便走在了捨本逐末的路上。20世紀30年代的大蕭條與此前的經濟危機不同,之前的危機更多是相對過剩危機,而30年代的大蕭條是絕對過剩的開始,2008年由金融海嘯引發的經濟危機則標誌絕對過剩時代的到來。供需失衡是經濟出問題的根源。

系統性危機

市場經濟面臨的系統性危機。金融風暴、經濟危機,看上去是金融工具惹的禍,其實金融衍生品只不過是工業經濟規則失效的替罪者,而引發這些問題的不是執行機制出了什麼問題,而是工業經濟已經面臨系統性危機。市場經濟稀缺性前提正在失效,為了緩解稀缺性失效帶來的問題,發達市場經濟國家採取大量的金融衍生工具拉動需求,所有的的金融工具是對市場交換進行解耦。

即:實物<=>貨幣的交換形式,通常要求時間上是同步的,即一手交錢一手交貨,利用金融工具,可以鬆開同時性的要求,實現延時支付。市場交換解耦,激發了次生需求,也就是不以生產或者消費為目的的需求,相當於在市場中注入了巨大的流動性。但是,由於次生需求不是真實需求,一旦市場期望出現變化,這些需求就會盲目增加或者減少,出現大幅波動。因此,金融工具雖然緩解稀缺性不足,但也破壞了真實需求的供給價格體系,是以犧牲經濟穩定性為代價的,因此,金融工具並不能解決市場經濟自身發展帶來的系統性危機。

面對市場經濟系統性危機,要追尋到人本哲學的原初點,書中提到一種重建經濟平衡的辦法:價值二元論。「品質」(對應「秩序」)取代「稀缺」(對應「存在」)成為經濟的新動力。什麼是價值?生產即價值;什麼是價值?消費即價值。這是價值二元論的出發點。從成本的角度看,所有價值計算的最終歸結點:價值決定於生產累計投入人的勞動時間量,稱為勞動價值。利用生產過程來評價價值的方式稱為供給計價模式。

競爭的市場,單件產品的價格(價值計量的方式)最終等於邊際成本,因此,價值、成本、價格最終成為等量概念,這符合人們的常識也符合經濟學家的理論預期。可是,隨着富足供給的到來,將陷入零成本、零價格的困境。按照二元價值論提示,價值如果不從生產角度考慮,則可以從消費角度考慮。價值決定於消費累計投入人的消耗時間量,稱為消費價值。利用消費過程來評價價值的方式稱為需求計價模式。供給計價是從投入的大小來評估的,需求計價是從效用的大小來評估的。

所有進步都是對過去的決裂,只有變化是永遠不變的!世界正走在「裂變」的路上,因決而裂,因變則通。裂變是交流演化的核心:從最初面對面的直接溝通,到今天海量的互聯網信息,交流的固定性被打破,在形成豐富性的同時,也帶來了面對紛雜信息的焦躁,人們需要突破孤獨釋放更多的自由。

裂變是時空演化的核心:信息化對時間和空間關係的衝擊,世界裂解得「破碎」了。數百年來工業界賴以存在的流程化方法,由於時空「破碎」而面臨失效的危險。微觀的變化也會反映在宏觀的社會關係上,「重構」是時空關係、生產關係、社會關係全面的變革。

裂變是價值演化的核心:生產與消費隨着社會分工的到來而分離,隨着稀缺性的消失價值難以在生產與消費的交換中實現平衡,價值本身也分裂成兩個側面:生產價值與消費價值,隨着動力從生產價值轉向消費價值,社會分工也向人性化回歸。

人類正經由工業文明向信息文明轉換,當空間、時間被解耦之後,伴隨着碎片化,過程的優化逐漸被海量的精確交換取代。我們處理問題的方式正在從過程模式向交換模式轉變,世界正在從過程器轉變成交換器。以物質占有為前提的價值(財富) 觀念,越來越不適應新的時代。

當富足供給遇到需求飽和,不恰當的金融手法推波助瀾,災難正在到來。用戶服務的誕生,打破了傳統商業從生產者向消費的單向流轉的格局,未來服務將出現雙向以及多向化,生產者、消費者的角色將會淡化。物質文明匱乏的時代,金錢或者說通貨,「萬能」地代表了對潛在稀缺的恐懼。