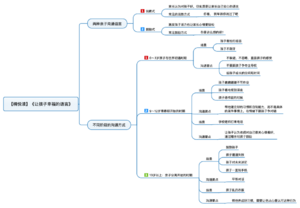

讓孩子幸福的語言-讀書筆記

本書的作者田中茂樹,1965年出生於日本東京,畢業於京都大學醫學部。曾擔任仁愛大學人類學繫心理專業教授,兼任該大學附屬心理臨床中心主任。專攻fMRI高次腦機能研究與失語、健忘等高次腦機能障礙。

本書作者根據自己20年來從事心理諮詢和養育4個孩子的經驗,切入「育兒焦慮」這一現實家庭問題,從「父母如何讓孩子感到幸福」和「父母如何在育兒中體驗到幸福」兩個方面入手,選取生活中常見的29個場景,比如孩子說「再也不要去學校了」的時候 ,怎麼辦? 孩子磨磨蹭蹭不做作業的時候 ,怎麼辦?同時,書中對比介紹了「說教用語」與「鼓勵用語」,以此鼓勵父母改善親子溝通方式,實現輕鬆育兒。

作者在這本書里把育兒分成了五個階段,羅列了二十九個場景。由於篇幅問題,我為大家介紹其中3個階段。分別是:零到三歲,它被作者稱為是初遇世界的階段;九到十二歲是青春期的階段;13歲以上:親子分離開始的時候。因為這3個階段對於像我這樣的新手父母來說是一種挑戰。

兩種親子溝通語言

我們與孩子進行溝通時,有兩種典型的語言模式,一種是說教式,一種是鼓勵式。

說教式

所謂說教用語,是父母認為是為孩子好,所以脫口而出的話,但實質上是家長為了讓自己安心而說出的話。這些說教用語會剝奪孩子的朝氣,比如「看,我說你多少回了」「我跟你講過沒有」等等。

鼓勵式

不但可以激發出孩子的活力,而且讓家長自己的心情也變得更加輕鬆,這樣的話語還可以引導孩子快樂地走向獨立。比如,「你是這麼想的呀」「這有點意思」「你現在覺得不舒服」,這個是鼓勵式的語言。鼓勵式的語言不是都說好話,而是鼓勵孩子表達自己。作者認為,與孩子溝通要多用鼓勵式的語言,這樣可以培養出積極樂觀的孩子。

0~3歲孩子與世界初遇時期

書中列舉了幾個場景。對每一個場景的描述,作者會先講清楚孩子遇到了一個什麼樣的情況,然後再告訴家長應該如何和孩子對話,通過溝通解決問題,讓孩子家長都感到幸福。

孩子害怕接種疫苗的時候

第一個場景是,當孩子害怕接種疫苗的時候。孩子害怕接種疫苗的時候,說教用語是什麼呢?「不要哭,我們忍一忍就好了」。大家看到問題了沒有?「不要哭,我們忍忍就好了」這是什麼?這是壓制孩子的感受。

那麼作者給出的鼓勵用語是什麼呢?「好疼吧,你做得好棒啊!」從這句簡單的話,我們可以讓孩子的感受變得不一樣。第一,「好疼吧」我們直面孩子的感受,不迴避,家長也知道打針疼,我們確認孩子是對的,你覺得疼,這是我們能感同身受的,這是共情;第二,「你做得好棒啊」這是給予鼓勵。

平時我們要反思,是不是隨時隨地都能重視孩子的感受。因為孩子的感受就像天上的月亮一樣,不管你看不看它,它都在那裡,不管你是迴避、忽略,還是壓制,都不能改變他的感受。

作者說,把事情放到時間軸上來看,再過二十年,你還會因為這個孩子今天害怕打針這個事而感到焦慮嗎?你肯定不會,而且不論你今天如何幫他解決這個問題,二十年之後,等孩子長大了,自然就不會再因為恐懼疫苗而在注射室裡邊大哭大鬧了。所以時間有時候會幫我們解決很多問題,我們不要永遠爭着搶着,跳在時間的前頭,在孩子還沒有準備好的時候,就讓他去達到那樣一個境界。

孩子不刷牙的時候

不刷牙的時候說教用語是「不刷牙會長蛀牙喲」;或者「人家其他小朋友都刷牙,就你不刷牙」;還有的家長會說「你不刷牙,不給你買好吃的」。很多家長都會有過這種經歷,這種說法只會壓制孩子的感受。

而鼓勵式用語是「刷牙真麻煩呀!」就是說我並沒有強迫你去刷牙,我也沒有指責你嫌刷牙麻煩這件事,我只是重複了你的感受,刷牙真麻煩。作者說,事實證明,不論你的孩子當天是不是通過跟你的爭吵刷了牙,多年以後等孩子長大點,幾乎都會自覺刷牙。家長讓孩子或者說強迫孩子按自己的意願去刷牙這件事上,可能更大的是為了維護自己的權威和面子。

刷牙是一個很好的生活和衛生習慣,當然咱們在這一定不是說刷牙沒用,刷牙非常有用,但是作者說,家長不要跟孩子爭面子,晚兩天刷牙沒關係,因為孩子的成長是有一個階段的,孩子的認知是需要一定的過程的。而且孩子本身確實也有一個叛逆期。

在這個叛逆期中,父母讓我幹什麼,我偏就不幹什麼,讓我刷牙,我就覺得刷牙好麻煩。其實,孩子本來可能覺得刷牙挺好玩的,但是就是因為強迫我干,我現在就不干。當孩子度過了一個成長階段,進入另外一個成長階段以後,他自然而然地會做出一些改變,而這些改變如果是他自己主動的。

9~12歲:青春期開始時期

青春期是每位家長都頭痛的時候,很多家長不知道應該怎麼面對。作者在書中提到幾個場景,我們具體情況具體分析一下。

孩子磨磨蹭蹭不做作業的時候

每個家庭都會遇到,孩子不做作業的情況。說教用語是「作業做完了嗎?」「什麼時候做完呀?你有多少作業呀?」。而鼓勵用語是「那什麼時候提醒你比較好呢?」

我們知道,如果我們一直催促孩子,孩子會變得不耐煩,發脾氣或者不理人。而這種雙向溝通的方法,「那我什麼時候提醒你比較好呢?」會讓孩子覺得父母相信他,孩子可能會說:「謝謝媽媽,不用催,我會控制好自己的時間」。

即便他有時候說到了沒做到,我們要看他是不是努力了,然後再去幫他想辦法做到。家長不需要在單獨的事件上,給孩子過多的指令和責問,應該跟他一起去養成能夠自控的習慣和能力。尤其是在寫作業這樣的事上,一個從小到大被家長盯着寫作業的孩子,長大以後一定不會是一個主動學習的孩子。

孩子看電視到深夜的時候

說教用語是「你還要看多久」,而有的家長會更直接,直接就把電視關了,讓孩子直接睡覺去。但作者在書中說,鼓勵用語是」那我先睡覺了,晚安!」

對於這種情況,作者的建議是:我們要信任這個孩子,要幫他建立好的習慣和自制能力,而不是在具體的某一件事情上,去跟他爭個高低上下。

孩子惡作劇的時候

說教用語是「做這種事的孩子,你給我滾出去」。鼓勵用語是「真是我的寶貝」。首先不要責備孩子,當你說出」你給我滾出去「這種話的時候,孩子會很痛苦,他會記在心裡。

但是你換一種方式,孩子不是主觀故意要去做的時候,其實他只是在惡作劇,當我們說「你可真是我的寶貝」的時候,一方面是完成了無條件的愛的承諾;另一方面,我們需要知道的是這個時候與其責備孩子,還不如告訴他為什麼做得不對。你跟孩子發脾氣,孩子很容易就把自己自我封閉了,孩子就會想「好,你發吧,我也知道你會發,你說吧,說完這事就過去了。」

他不會覺得這件事有什麼大不了,以後還是會重複發生。所以,生氣沒有用,而是應該讓孩子感受到「爸爸(媽媽)在生氣,可是即使在生氣,還和我說這樣的話呢」。父母可以給孩子起到模範作用,孩子長大後,就會知道世界上還有「即使很生氣也可以這樣處理的方式」。

學校老師打電話來的時候

說教用語是「老師讓你學習再認真點」,而鼓勵用語是「老師好像很喜歡你呢!」。 就是說,老師打電話來了,孩子知道這是老師打來的電話,家長跟孩子說的鼓勵用語是「老師好像很喜歡你」。

當我們每次和老師交流以後,告訴孩子老師說你最近表現很好,一直在進步,孩子就會相信自己在進步嗎,這樣可以讓孩子變得更好。 構成一個正反饋的循環,才會對自己的孩子有真正的幫助。

13歲以上:親子分離開始的時期

當孩子到了十三歲以上的時候,不管是將來寄宿制的高中,還是將來走出去上大學,他要面臨離開這個家庭了,他和家庭關係的分離期。分離的情景在孩子的心裡、在這個家庭的日常生活中會越來越清晰,越來越具體,也就是說已經提上日程了,所以被稱為親子分離開始的時期。

我們知道,外出上學可能一年只會能回來一兩次,而且時間很短,對於很多父母和孩子來說,很不適應。所以一旦孩子離開家,他就永遠離開家了。所以,家長應該珍惜孩子在家裡的這段時光,因為他很快就長大了,而這段時光家長不要去破壞它,應該幸福。

想鼓勵孩子的時候

當我們鼓勵孩子的時候,說教用語是「不要約束自己,希望你自由地活出自己的風格」。這種說話方式給我們的感覺就是很客氣,會讓孩子有一種疏離感。而鼓勵用語是「這樣就很好,我最喜歡現在的你了」就不要給孩子那麼多壓力,這樣對他來說才是鼓勵。鼓勵永遠不是壓力,壓力也不能等同於鼓勵。

因為某種程度上,「不要約束自己」或者「你喜歡就好」這種話里包含着「為了我,你一定要開心地生活」「一定要幸福地生活」等要求,對孩子來說卻是徒增煩惱。

「無拘無束、適合自己的生活方式」與「自由自在、開心地生活」,哪一個都不簡單。只有大人才知道即使是「自由自在地生活」,也包含着各種各樣的妥協。但是,還沒有進入社會的孩子是無法理解這些的。即便告訴孩子要「無拘無束地生活」,孩子也想象不出來那是什麼樣的生活。

孩子脫衣服隨手亂丟的時候

說教用語是「不是說過衣服脫下來,要放洗衣機里嗎?」不要急着去跟孩子分責任,你的錯還是我的錯,這都不重要。家長這樣做大家都更開心,就是幫孩子收好就好了。

作者說,你放心你的孩子長大以後,他會帶有自己的生活習慣。當然你在平時可以建議他每天回來把衣服收好,我們日常教導他應該怎麼樣,這都沒問題。如果你的孩子長大以後是一個亂扔衣服的孩子,沒關係的,這不影響他的幸福,但是如果你揪着這個事不放,天天因為這事跟他吵架,反而可能會影響他的幸福。

作者認為,做家務消耗能量的感覺就和在健身房一樣。因此,作者撿起孩子亂丟的衣服的時候,就當「自己正在健身房運動」。不花錢,孩子又不會被責備,房間也收拾好了,一舉三得。

孩子失敗的時候

說教用語是「我說對了吧,你就是不聽話」,鼓勵用語是「真不容易啊!」其實還是說家長不要推卸責任,我們要正面孩子的這種感受。當我們想給孩子建議的時候,最好是當孩子有主動求助意識時,我們再去給他建議,因為可能這樣他才會重視我們的建議。 父母們還是要謹慎對待自己所認為的「正確」。強制給孩子正確的建議,並不都是為了孩子好。

孩子對未來感到迷茫,止步不前的時候

說教用語是「你只要考上那所高中,就……」,鼓勵用語是「辛苦了,你現在好像很煩惱」。當孩子對未來迷茫,止步不前的時候,我們應該要支持他,第一步要做的是感同身受,然後支持他,無條件地愛他,然後在給予他必要的指導。而不是一上來就先指點他,在這個時候,通常上來就指點是起不到好的作用的。

當我們給孩子設定這種階段性目標的時候,一定不要用「等你上了小學就好了」「等我們考上重點中學就好了」「我們考上重點大學就好了」「結了婚就好了」「有了孩子就好了」這樣的方式。如果這樣的話,就永遠沒完沒了,永無止境。而我們應該是享受當下,讓他認清每一個階段都是我們人生當中的一個經歷,我們能夠跟它和平共處或者享受其中,才是這一生幸福的關鍵密碼。

孩子一直玩智能手機的時候

說教用語是「好,我現在宣布,我暫時沒收你的手機」或者說「我宣布,以後你每天只能玩多長時間」。鼓勵用語是什麼?「這是一個很重要的事,你願意聽聽我的意見嗎?」

有兩個作用:第一,是要告訴你,你先要控制自己的情緒,不要發火;第二,你要知道,這要通過跟孩子一起溝通商量對策。事實證明,自我習慣保持比較好的孩子,你把手機給他,他自己玩一會兒,然後自己就還回來了,說:「媽媽,我給你放這兒了。」我見過很多這樣的孩子。

我們具體場景說完了,書中在每章還穿插了很多專欄,幫助我們解決一些問題,建議大家可以去看看。