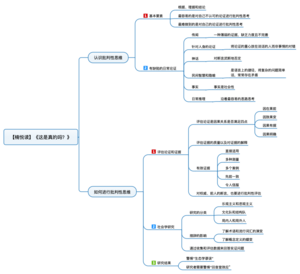

這是真的嗎—讀書筆記

避免成為烏合之眾的關鍵,在於對現象和觀點進行批判性思考;而對現象和觀點進行批判性思考的關鍵,在於評判證據。證據的證明力強弱決定着一個觀點的可信度。作為一套評估證據的方法,批判性思維是一項可以通過練習熟能生巧的技能。

《這是真的嗎》聚焦社會學領域,從批判性思維論證的基本概念和方法論開始,着重闡釋如何運用批判性思維對觀點進行思考和判斷。通過對日常生活中有缺陷的論證、因對世界的理解不同而造成的認知偏差、由於語言的模糊性導致的理解偏差、由於證據的無效性導致的推理謬誤,以及由觀點發表者個人偏見造成的認知局限等主題的論述,幫助讀者掌握對觀點展開批判性思考的規則、方法和技巧,避免成為人云亦云的烏合之眾。

認識批判性思維

什麼叫批判性思維呢?用最簡單的話來概括,就是用證據評判斷言的技能。斷言是什麼意思呢?就是一個結論,有人告訴你這麼一個結論,你需要怎麼評判它們正確與否呢?要用證據來評判,而不是通過直覺、感受,或者這個人說話的表情和技巧。

基本要素

批判性思維有幾個基本要素,包括根據、理據和結論。

第一,根據。根據就是一些事實,比如「外面下雨了」,這是一個事實,這個叫根據。

第二,理據。理據就是一些道理,比如「我們都不希望被淋濕」。

第三,結論。因為外面下雨了,我害怕被淋濕,所以今天不出門了。不出門就是結論。

有很多人在論證的時候,會直接忽略理據的部分,原因是什麼呢?就是大家認為理據是共識,比如「下雨了,咱別出門了」,我們就忽略了中間的這一步,也就是「我們不希望被淋濕」這個理據,因為我們默認大家都不希望被淋濕。但是事實上我們真的全都不希望被淋濕嗎?如果你具備批判性思維的話,是可以從理據的角度質疑的。

有缺陷的日常論證

我們在日常生活中,很多時候接納斷言是靠最簡單的捷徑來判斷的。

第一,傳聞。傳言裡對於敘事技巧的運用和事件元素的排列,都會讓人依據事實得出錯誤的結論。造謠的人未必要說謊話,他只需要顛倒事件的前後順序就可以,他只需要改變你說話的順序,或者把你講的話中的某一部分剪掉,或者刪掉幾個字,謠言就形成了。傳聞特別容易引起謬誤。

第二,針對人身的論證。我們日常生活中的辯論,往往不是辯論事情的是非對錯,我們是直接判斷「這個人是個壞人」,我們只需要給他貼上一個標籤,就可以忽略他的言論。比如「「那個人什麼都反對,反正他一貫都反對,所以不要聽他的」。

第三,神話和謬見。我們對於很多斷言都會武斷地否定,比如全球變暖這件事,我們現在的常識是地球在升溫,全球在變暖,但是你去網上搜「全球變暖謬見」,你會發現有很多人認為全球變暖是一個神話,是一個謬見,是大家瞎說的。

第四,民間智慧和隱喻。是語言上的捷徑,將複雜的問題簡單化,常常存在矛盾。

第五,事實。作者是社會學的教授,他告訴我們在社會學的領域,所有的事實都是社會性的。什麼叫事實是社會性的?就是你選擇相信哪一個事實,你選擇哪一個階段的事實,你選擇這個事實的哪一面,這些都叫事實。事實是社會性的,事實是人們選擇的結果。

最後,日常推理。日常推理的典型特點就是人們不願意花力氣,人們會沿着最容易推理的思路去思考。

如何進行批判性思考

如何批判性地看待社會學。社會學是研究什麼的?社會學就是研究社會的規律。社會學的目的就是去發現規律,研究社會中各種各樣的規律,找到它們的因果關係。

評估論證和證據

什麼叫因果關係呢?因果關係至少要符合四個標準:

第一,因在果前,我們不能說先發生的一件事是結果,後發生的那件事是原因;第二個叫因致果變,因為第一件事發生了,從而導致第二件事發生,這叫因致果變;第三個叫因果有據,就是這件事你能說得通,你知道為什麼會這樣;第四個叫因果明確。

比如,這個電燈亮是因為我開了開關。那為什麼電燈亮是因為開了開關呢,因為這裡面有個閘刀,閘刀只要一合上,電路就會連通,導致這個燈亮起來了。這就是符合這四個標準的一個論證。

但是假如有一個人站出來說:「不對,這個說法是錯的,這是你的想法。我認為這個電燈能夠亮是因為在那個開關里有一個小精靈,那個小精靈非常小,你只要一摁那個開關,小精靈就會去把燈打開,是它把這個燈打開的。」請問你如何能夠辯駁他?

作者說,事實上你永遠不能夠確定沒有小精靈。從論證的角度講,永遠沒辦法確定不存在那個小精靈,這是沒辦法證偽的。所以笛卡爾才會說:「我思故我在」,他只能夠判斷說我在思考。

但是為什麼絕大多數人沒有接受小精靈這個說法呢?這就是因為科學史上有一個非常重要的原則,叫奧卡姆剃刀原則。奧卡姆剃刀原則告訴我們,當你解釋一件事的時候,如果有一個解釋最簡單,我們就應該採用這個比較簡單的或可證偽的解釋。

如果你要在這個最簡單的解釋上莫名其妙地加上小精靈這樣的東西,使這個解釋變得複雜了,加一個小精靈這樣奇奇怪怪的東西,那就不符合奧卡姆剃刀原則。所以當我能夠找到一個單一的解釋,比如電路、電流、電子這些解釋的時候,我們就應該採用這個解釋。所以我們大多數人只能接受電燈亮是電路導致的,不接受小精靈的說法。

評判社會科學的斷言需要以證據為基礎。做社會學研究需要做這件事,不能簡單地得出一個社會斷言,需要拿出標準的證據。在社會研究的過程中,從個體到整個世界,我們既能夠接納前人留給你的研究成果,同時也要能夠批判性地去思考,找到一些你自己的新發現。

社會學研究

社會學研究分為很多分類。

第一,基本分類。樂觀主義和悲觀主義。

比如,馬爾薩斯人口論就是一個相當悲觀主義的論調;另一派是樂觀主義,樂觀主義就會認為創新總能解決這些問題。比如袁隆平研究出了雜交水稻,養活這麼多人,我們大家現在都吃飽了。這是樂觀主義和悲觀主義的區別。

其次,文化隊和結構隊。有一類社會學家都是從文化的角度出發來研究問題的。他們會認為一件事、一種現象是因為文化傳播、文化差異等原因產生的。而另外一類社會學家喜歡從結構的角度出發來做研究,他們認為很多問題是由社會結構導致的。

海域局內人和局外人的區別。還有悲劇和喜劇的區別。悲劇和喜劇是不同的社會學家所選擇的不同的敘事風格。

措辭對論證的影響

社會科學研究中的措辭(就是表達方式)是非常重要的。首先說術語這件事。社會學喜歡造很多術語,比如社會化、現代主義、後現代主義、後現代化、虛無主義。還有很多學術上流行詞彙的演變。

比如,在美國有一個非常敏感的詞,就是黑人。黑人這個詞到底應該怎麼講呢?最早黑人叫作Colored People(有色人種),這就是當時官方的說法;後來有人抗議,說Colored People不尊重人,叫Negro比較好,然後有一段時間官方說法就改成了Negro;再往後,大家說Negro不行,Negro是蔑稱,不能用Negro,要用Black;後來發現在美國如果講Black People也不行了,Black People也不太尊重,現在要叫非裔美國人(African American)。

還有社會學裡的定義是非常難做的,我們很難清晰地界定出一個準確的定義。比如,「內卷」這個詞,大家會說內卷就是在一個封閉的體系之內不帶來任何增長的競爭。但是現在大家把所有比較努力的人都叫作「卷王」,會說「你好卷」,一個人幹活比別人努力一點兒,現在把這種努力叫「卷」了,「內卷」這個詞的概念越來越外擴了。這就是一個概念蠕變的過程。社會學裡存在着大量這種難以界定的東西。

社會學還面臨着問題與測量。社會學研究哪些問題,比如公平、公正、道德、自由、權利,這些東西是典型的社會學的研究課題。很多社會學家說「這是一個實證問題」的時候,意味着什麼呢?意味着它可以藉助統計來解決,藉助對大量數據的選擇、統計來解決這個實證問題,就是你只要調查一下就知道了。但是這裡牽扯到測量,就是這既然是個實證問題,那你肯定要測量、統計才能把數據拿出來。

但書里說「所有的測量都涉及妥協」,這也是社會學研究的數據多數會遭人詬病的原因。總會有人質疑你為什麼選擇這些人,不選擇那些人;你為什麼選擇這一段,不選擇那一段。關於測量的對象以及測量的方法,都是不一樣的,所以「所有的測量都涉及妥協」。

如何看待研究結果

對於社會學研究的結論,我們一定要考慮到結論的複雜性,絕對不能簡單地聽到一個結論、一個斷言,我們需要進一步的研究才能得到結論。這些社會學的結論是非常複雜的,社會研究的複雜性體現在哪兒呢?

第一,就是很難重複驗證。我們知道,自然科學就是需要重複驗證的,但是社會學的實驗是難以驗證的。還有,所有的比較都反映了研究者的選擇,所以基本上都會遭到質疑。社會學的研究,我們經常會聽到很多相反的結論,如果你只聽斷言的話,那很有可能這些不同的結論就會把你搞暈了。但如果你了解研究的過程,你就會發現為什麼這些結論是不一樣的。

那我們如何看待社會學的研究呢?非常重要的一點就是要知道社會學研究的都只是趨勢。比如,吸煙不利於身體健康,目前看來,大家基本上都接受這個斷言是真的。但它表述的是一個趨勢,這個趨勢代表什麼?規律的趨勢是一種概率思維。

也就是說你未必有那麼幸運,更大的概率是抽煙會使得你的身體變得更糟糕,這是醫生們所達成的共識。但是很多人在看待社會學的結論的時候,經常會出現生態學謬誤。就是我們認為這個趨勢也應該適用於每個個體,所以如果出現了某個個體不符合趨勢的,我們就質疑說這結論不對。

還有,我們經常認為某兩個趨勢放在一起,就能夠產生一個新的趨勢。比如,美國有一個數據是這個城市仇視性犯罪的報告數量也排在前面,當你把這兩個數據一塊兒拿出來看的時候,就非常容易得出一個結論:受教育越多,仇視性犯罪的人就越多。但事實上,這兩個調查結論是不相干的,這是兩個完全不同的研究的結果。但是人們會犯這樣的生態學謬誤,認為自己可以從趨勢中看到新的趨勢。

作者說,社會學家的結論往往只能解釋大約10%的變異。研究結論能夠解釋10%的不同,就已經是一個非常明顯的趨勢了,有一個或兩個例外都不能證明這個趨勢並不存在。

當我們去質疑一個斷言的時候,最重要的就是要看它的證據。證據可以分為兩類:

一類叫有效的證據,一類叫不那麼有效的證據。有效證據的標準是什麼呢?第一,直接適用。第二,多種測量。我不是只用了一種測量方式,我是用多角度的、多種測量方式得出的結果。第三,多個案例或證據的先前一致。

比如,恐龍滅絕。現在基本上所有的學術書,還有給兒童做科普的書,都非常明確地說恐龍滅絕是因為小行星撞擊地球。為什麼在這二三十年中出現了這樣一個巨大的變化呢?就是因為多個角度的證據出來了,不光是一個隕石坑這樣的證據,還有周圍的輻射量,還有那些生物的演化痕跡等,全部都證明:因為當時小行星撞擊了地球,才導致恐龍滅絕。這就是說,需要多個案例或多個角度的證據。

第四,令人信服。這是有效證據的特點。

那麼不那麼有效的證據是什麼呢?比如,間接隱晦的證據,聽別人講的證據;只有單一測量、單一案例的證據;與先前的理論有着非常大的衝突的證據。

在質疑證據的時候,你要區分這個證據不那麼有效的原因是什麼。因為證據的錯誤也是有分類的,有一種叫作學術醜聞,有一種叫作研究漏洞。

比如,這個人是因為自己的思維或是研究方法出了問題,由於研究的過程不嚴謹,所以出現了錯誤的結果,這個叫研究漏洞,這是難免會發生的,是可以接受的。但是如果這個人刻意造假,刻意地去收買證人,偽造證據,學術造假,拿假的數據去湊他的理論,就是為了得獎、評職稱,那麼這個就叫學術醜聞。

作者說,所有的社會學研究者,包括社會學的愛好者,都一定要小心「回音室效應」。如果你選擇只跟自己喜歡的人、認同的人待在一起,大家發表的論文都是相互印證的,那麼大家就會越來越覺得自己是對的。我們雖然不是社會學家,但是我們經常要參與一些社會討論,我們經常要對很多社會新聞發表意見。現在大家發表意見那麼容易,要先思考一下再發表,一定要小心,不要受「回音室效應」的影響,不然你會不斷地自圓其說。人特別容易產生偏見,所以我們還要認識與應對自己的偏見。

如果被回音室效應影響和控制的話,社會學的可預測性將會增強。就是你還沒去做研究,就知道這個結論大概是什麼樣了,最後得不出什麼新奇的結論。所以作者說,自我批判永遠是很重要的,每一個人在得出自己的研究結論的時候,都一定要進行自我的批判,要不斷地質疑自己的證據,質疑自己是不是已經得出了結論才去找的證據,是不是我們太希望這篇論文成立了。

歸根結底,批判性思維代表着進步。如果我們的批判性思維受到了約束,在學術領域內做研究不敢用批判性思維去思考,就很有可能會讓人類的進步變緩甚至停滯。