重新思考-讀書筆記

質疑和檢驗已有的知識或者現成的觀念,就叫重新思考。有時候重新思考並不難。換衣服、換新手機很容易。有的時候特別難。質疑自己已有的想法的時候。

作者在書里告訴我們說:「當涉及自己的知識和觀念的時候,我們通常傾向於感覺自己是對的,而不是實際情況是對的。」因為重新思考我們深信的事物,會威脅我們的身份,讓我們感覺失去了一部分自我,而且跟懷疑帶來的那種不適感比起來,我們更喜歡能帶來舒適感的信息。

智力通常被視為思考和學習過程中最重要的一種能力,但在如今瞬息萬變的世界中,重新思考和忘卻已知可能才是最重要的技能。全球形勢和政治的急劇變化,迫使很多人不得不重新評估自己的觀念和決策。然而,我們仍然喜歡待在確信的舒適區,拒絕懷疑帶來的不適。我們更偏愛讓我們感覺良好的觀點,勝過那些需要艱難思索的想法。對於很多問題來說,智力並不是解藥,甚至可能成為一種詛咒。越是聰明的人,就越容易對自身的局限視而不見。

所以,作者說:「我個人最喜歡的偏見是『我沒有偏見』,有此偏見的人認為自己比別人更客觀。善於思考會讓你更不善於重新思考。」那麼我們應該怎麼辦呢?

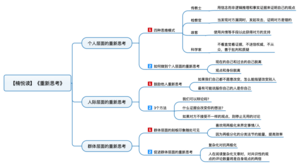

個人層面的重新思考

個人層面的重新思考,需要不斷更新自我觀點。

四種思維模式

作者先告訴我們,人有四種思維模式,它更像是四種從業者的思考方式,分別是傳教士、檢察官、政客和科學家。

思維模式1:傳教士

他要維護某種信念,他的工作是布道。他不需要論證,因為信念本身就是一個直覺判斷,不需要用邏輯推理和事實證據來證明,就是你相信我就對了。

比如,父母會跟孩子說,「你要聽話」。聽話意味着我不用跟你解釋,你只要相信我就好。它的缺點是讓你希望聽話的對象,放棄了獨立思考的能力,就更別說重新思考了。

孩子長大以後碰到問題,如果沒有人指導他,沒有人告訴他該怎麼做,他就不知道該怎麼做。

思維模式2:檢察官

檢察官一旦發現對方的漏洞,他就會發起攻擊,他的任務就是證明對方有邏輯錯誤,證明對方說的是錯的,以此來給對方定罪。

誰會有檢察官的這種思考方式?球迷!一場足球踢下來,最懂球員、最懂球隊、最懂戰術的人是誰?根本就不是教練,是球迷。

球迷說出來一套一套的,賽前的分析、預測;賽中的攻擊、謾罵;賽後的評論、非議,一場球踢下來,只要他支持的球隊沒贏,或者是沒有贏到這個球迷期待的水平;或者即便贏了,場上踢得很難看,球迷永遠不滿意。所以,球迷更像是一個檢察官,他們用檢察官的思考方式,來看待一支球隊和一場比賽。

思維模式3:政客

政客們演講、握手、巡迴演講、爭取選民的支持,他們的目的是贏得觀眾和獲得支持。對他們有利的事情,他們就大肆宣揚;對他們的攻擊,他們就會用各種方法去逃避、躲閃。政客願意跟你共情,反正我能理解你,我很關心你,很在乎你。

比如,推銷員。推銷員比你還了解你,你吃什麼、穿什麼、什麼類型、什麼風格、什麼色彩、什麼剪裁更適合你,他說得頭頭是道,把你誇得跟花似的,你心花怒放,東西就買了。

作者提醒我們,當我們在拒絕重新思考的時候,這三種模式(傳教士、檢察官和政客)可能都在起作用。也就是我們會陷入傳教士、檢察官和政客的模式而不自知,所以忘了重新思考,或者內心裡抗拒重新思考。

思維模式4:科學家

科學家不看直覺,看證據。不僅懷疑對方是錯的,也懷疑自己可能是錯的。他不被裹挾、不從眾。他們的目標是追求真相。在科學家模式下,我們會在更清晰的邏輯和更強大的數據面前改變觀點。」學習的目的不是重複驗證我們已知的觀念,學習的目的是讓我們的觀念不斷進步。如果知識就是力量,那麼知未知就是智慧。

開放心態

作者告訴我們:「我們不必在任何情況下都保持開放心態。在某些情況下,傳教士、檢察官和政客模式也是有用的。但在大多數情況下,大多數人的確會從更開放的心態中獲益,因為在科學家模式中,我們的思維更加敏捷。」

「我知道要保持一個開放的心態,我要保持謙虛謹慎、戒驕戒躁,知道自大不是一件好事。那過度謙虛會不會導致我失去信心?不夠自信?」

他是這樣解釋的: 「很多人把自信想象成一個蹺蹺板:自信一旦過多,就會滑向自大;失去太多自信,我們就會變得自卑。這是我們對謙虛的恐懼:我們可能會做出過低的自我評價。我們想保持蹺蹺板的平衡,所以進入『剛剛好』模式,尋找最優程度的自信。但最近,我明白這是一種錯誤的做法。謙虛是一個經常被誤解的概念,它並不意味着低程度的自信。是你對自己信任程度的反饋。有證據表明,自信不同於你在多大程度上相信自己的方法。你可以相信自己在未來能夠實現某個目標,同時保持謙虛的態度質疑自己現在的方法是否得當。這就是自信的『平衡點』。」

作者告訴我們,有信心不代表着你質疑自己能不能實現那個目標,而是你要質疑自己現在所採取的方法是不是那個最好的方法,這才是平衡點。

不斷更新思想

那麼我們應該如何不斷更新思想呢?作者說有兩種方法特別有效,一種是讓你的現在和過去脫離,另一種是讓你的觀點和你的身份脫離。

方法1:現在的自己和過去的自己脫離

重新思考的對象是什麼?是你過去一直相信的那些簡單的、讓你舒適的、一直堅信的內容。

比如,書中提到達利歐對自己說:「今天我回頭看我去年的樣子,如果我沒有得出結論說去年我可真笨、我可真傻,那就說明這一年我沒學習到多少東西,我沒多大的進步。」這就是讓你的現在和你的過去脫離。現在的你和過去的你不是一個你,你如果這麼告訴自己,就可以不被過去的你所持有的觀念束縛住。

作者也告訴我們,其實當你犯錯的時候,沒有什麼好沮喪的。你可以對自己說:「看我發現了什麼。」還有,如果不斷犯錯能夠讓我們找到正確答案,那麼犯錯本身就可以變得很愉悅。

我們的目標如果是找到正確答案,那犯錯就意味着我們排除了一個錯誤答案,所以我們對犯錯本身就可以很愉悅地接受。

方法2:觀點和身份脫離

作者說:「其實我們中的大多數人,都習慣用信念、觀點和意識形態來定義自己。」「你是誰,應該是一個關於你最看重什麼的問題,而不是關於你相信什麼的問題。」

我最看重什麼,我最看重事實真相、找到新方法、建立新觀念,如果是這樣,我面對錯誤就會坦然、就會寬容。可是如果「我是誰」是關於我相信什麼的問題,當別人質疑我們所相信的內容的時候,其實就會讓我們產生一種「他在質疑我是誰」的感受,這威脅到了我的自我身份認同,我們就會反擊。

人際層面的重新思考

我們經常能看到,在職場中,當我們要討論一個問題的時候,要解決一個問題的時候,不同部門之間往往一開始還心平氣和,都提出各自的解決方案。當方案當中有衝突,還不可調和的時候,就會變成人際衝突。

與他人共舞,啟迪他人心智

作者說:如果我們自己都不願意改變,怎麼可能指望改變別人。什麼叫重新思考?重新思考就是質疑和檢驗我們已有的觀念,我們不能只是讓別人質疑他已有的觀念,而不質疑和檢驗我自己的,這首先不公平。如果我們要重新思考,那兩邊都得重新思考,我可以質疑已有的觀念,不管這個觀念是你的還是我的。

其次,最有可能說服你自己的人是你自己。

作者說,你可以對自己說:「我們可以辯論嗎?」這句話表示你願意跟對方討論,並且希望對方也這麼做。如果對方願意,那你們就開始討論,然後大家都客觀冷靜地舉出例子。

那如果這個時候對方說「什麼證據也不可能改變我的觀點」,怎麼辦?作者說:「那就停止討論。再討論下去就是人際衝突,就會變成人身攻擊和互相謾罵。

如何讓雙方重新思考

比如,作者有一次公開的演講,講創造力的主題。他說:「有證據證明,貝多芬和莫扎特的成功概率,沒有比他們的同行高多少,儘管他們都是偉大的作曲家,創作了大量的作品。」但是這個時候有一個聽眾突然打斷了他的話,說:「胡說,你在褻瀆音樂大師,你什麼都不懂,你不知道自己說的是什麼。」 作者怎沒有馬上做出回應,他等了幾分鐘,直到休息時間,他去跟那個人接觸。他說:「我很歡迎你對這些數據提出不同意見,但是通過這樣的方式來表達你的觀點,我認為讓人無法尊重,這不是我接受的智慧辯論的方式,你覺得呢?」然後那個人說:「不,我只是覺得你錯了。」然後作者說:「這不是我的觀點,這是我引用的兩位社會科學家的獨立研究的結論。什麼樣的證據能改變你的想法?」然後那個人說:「我不相信你能量化一個音樂家的偉大,但是我想看看那個研究結果。」然後過幾天,作者真就把那個研究報告寄給對方了。對方向他道歉了。

群體層面的重新思考

那我不僅僅持有自己的觀點,我也多聽聽跟我對立的觀點。這是不是就可以幫助我們建立一個更完備的格局、視角,讓對事情有了重新思考的能力?作者說,不會。

複雜化對抗兩極化

作者說:「在複雜問題上,僅僅看到另一方的觀點是不夠的。我們的頭腦越發達,我們的心態越開放,就越容易能夠理解複雜事物的多面性。

作者告訴我們,咱們容易把事物分成兩極(黑白、對錯),是因為這樣效率高。節約能源是我們人的一種本能,什麼東西簡單,我們就喜歡採用什麼樣的方法,所以因為簡單、節約能源、節約能量,我們就更願意接受兩極分化這種簡單的分類法,因為容易理解。

那作者說,這樣容易失真,讓我們變得離科學家越來越遠。那怎麼辦呢?就是讓議題複雜化,我們來全面展示某個議題在各個角度上的觀點,而且這些觀點有科學依據。因為科學研究表明:「人們在讀到只呈現對立觀點的文章時,他們只會更加捍衛自身觀點,而不會對相反觀點感興趣。但若讀的是複雜化的文章,那麼他們對共識性觀點的評論數量將是自身觀點的兩倍。」

應用重新思考

作者在書裡邊給我們舉了很多例子,有了重新思考的能力,我們能避免重大的失誤,我們能獲得意外的成功,能獲得成功的人際關係,能改變別人,讓這個世界變得越來越理性,讓真相離我們越來越近。

比如,我們的職業選擇,如果我們把職業和身份分開,我們會不會重新思考我們職業的意義和價值?我非得在這個崗位上才是有分量的人嗎?如果離開了這個崗位,那我還是有這個分量的人嗎?我們經常會這樣拷問自己,會質疑自己。所以有的人那麼貪戀權力,有的人會用社會地位、職業、等級來給自己貼標籤,來刻畫自己的社會形象。那如果我們追求的那個目標是真相、真理、真知、進步,我們還會這麼思考嗎?

而且與人相處的時候,我們有兩套系統在爭奪對我們這個人的控制權,我願意跟別人講道理,不會講着講着就跟對方吵起來,變成人身攻擊,那我們需要建立重新思考的能力。