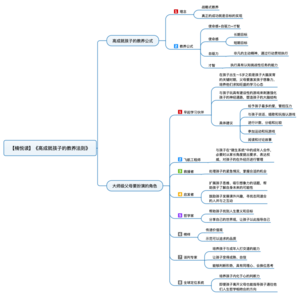

高成就孩子的教養法則-讀書筆記

傑出的成功人士為何如此優秀?這和他們的家庭教育有什麼樣的關係?哈佛成就差距項目創始人羅納德·弗格森15年來一直都在追尋這個問題。

他與知名記者塔莎·羅伯遜歷時15年採訪了超過200位哈佛、耶魯、斯坦福等名校畢業生及其父母,結合他自己多年「成就差距項目」的研究成果,從中發現了培養成功子女的秘訣。他們發現所有成功人士的父母都扮演了相似的8種角色,即早期學習夥伴、飛航工程師、救援者、啟發者、哲學家、榜樣、談判專家、全球定位系統。他們從這些成功經驗中提煉了一套全新的教養方式,不做虎媽也不做直升機父母,掌握8個教養角色,讓孩子擁有既成功又幸福的人生。

只要父母能扮演好這8種教養角色,孩子成功的可能性就很高了;反之,如果父母在其中任何一個角色里犯下嚴重的錯誤,或者完全沒有做到,那對孩子的負面影響可能會非常大。

高成就孩子的教養公式

作者在書中提到,要想養育出高成就的孩子傳統的教育方式已經過時。我們經常會聽到「直升機父母」這個詞,什麼樣是直升機父母?直升機會在空中盤旋,一旦下面有什麼需要,它馬上會降落下來,然後提供孩子的所需。

比如,當孩子忘了帶一個什麼東西到學校裡面,家長肯定說「那我幫你送」。可是,你送這個行為,真的能幫助孩子解決問題嗎?這樣,我們的孩子擁有什麼樣的童年呢?他們的童年被家長,甚至是爺爺、奶奶、姥姥、姥爺這一輩環繞着,然後所有的東西都是充足的,所有的東西都是準備好的。如果孩子一直在這樣好像溫室的環境裡長大的話,那麼,將來他們上了大學要出去獨立生活,他們會準備好嗎?

肯定不會。作者說,每個家庭的環境或者條件各不相同,父母的表面差異就很大,孩子的行為方式也會不同。但是如果我們學會合適的教養方法,就會教養出高成就的孩子。那麼如何教養出高成就的孩子呢?那就是擁有戰略式教養理念。

戰略式教養

作者在書中提到的很多成功人士的孩子,父母引導孩子的方法是驚人的一致,他們的教育理念是相同的。作者將這套方法叫做「戰略式教養」。

那麼這些高成就孩子是怎麼獲得成功的呢?作者認為,這是因為這些父母運用的就是「戰略式教養法」。而且這些父母都有一個共同特點就是善於釋放孩子的全部潛質,作者把他們稱為「大師級父母」。

你可能會說,這些父母肯定會有高學歷,家庭條件肯定很優越。但是作者告訴我們,這些高成就孩子的父母大多數並沒有上過最好的學校,有幾位甚至連高中都沒畢業。他們的獨到之處在於,有能力採取一切措施去培養有思想、極其聰明、有抱負、有目標的孩子。

這些父母,無論是受教育程度最高者還是最低者,都會在孩子5歲之前教授孩子簡單的數字概念,認識基本詞語,平等地與孩子對話,尊重他們的想法,用心思考如何回答孩子的問題。

作者說,這套戰略式教養法則的核心就是讓孩子發揮最大潛能和獲得幸福的戰略選擇,而做到這一點,需要以8個養育原則為基礎,也就是父母要在孩子生活中扮演8個「角色」,這也是本書中最重要的內容。

我們說這套方法之前,請大家思考一下什麼是成功?很多人說,有房有車有錢就是成功,但是這種成功並不會帶給孩子幸福。你是有錢了但是如果每天不開心,要再多的錢也沒用。

所以,真正的成功,簡單來說就是目標的實現。當我們完成一個目標的時候,會產生幸福感,獲得成就感。這種自我實現才是獲得成功的必需品。什麼是自我實現?自我實現,指個人在追求具有挑戰性目標的過程中,體驗到的高潮和實現的成長。也就是說,你可以通過力求精通一件事來體驗最好的自我。

現代研究一致認為,追求自我實現可以促進幸福的獲得,而對享樂主義目標的迷戀往往對生活滿意度的提高几無貢獻,甚至還有破壞作用。當然,這也並不代表自我實現的成功就會缺乏經濟或物質收益。而是說,經濟和物質只是我們生活中的基礎,而自我實現才是成功的關鍵。而達成自我實現,作者在書中提到了一個教養公式:使命感+自驅力+才智=充分實現自我。培養充分實現自我的孩子是本書中每位大師級父母的目標。

使命感+自驅力+才智

教養公式中的第一個元素:使命感指崇高的目標或目的。它可以是長期目標,也可以是短期目標;可能簡單,也可能複雜;可能是學習爬行動物的名稱,或是成為一名爬蟲學家;可能是在鋼琴上完美演繹一首歌曲,也或許是讓非洲的村民用上自來水。但它們都必須是某種行動的理由。

有行動理由,那麼就需要向這個目標行動,需要有非凡的主動精神,也就是第二個元素:自驅力。有自驅力的人遇到困難不會拖延,而是會說「這件事,我來」,然後通過行動貫徹執行。

當然,光有行動也是不行的,我們還需要有能力,也就是第三個元素:才智。大多數人都對它的含義有基本的認知,即便實際上研究者並不贊同這個含義。在日常生活中,我們會談論各種各樣的聰明才智。最常見的含義與學校教授的內容相關:科學智能、數學智能、閱讀智能、寫作智能、社交智能,以及管理感情的情緒智能。

心理學家W.喬爾·施奈德(W. Joel Schneider)致力於評估人類的認知能力,他為「才智」提供了更寬泛的定義:「我們用這個詞來描述那些能夠獲得有用知識的人,以及能夠利用邏輯、直覺、創造力、經驗和智慧去解決相應問題的人。」

作者結合這兩點給出的定義是:執行具有認知挑戰性任務的能力,如解決課業困難的能力;從所處環境獲取信息、理解信息,並用它們制定人生戰略決策的能力。

當孩子擁有了這些能力以後,才能成為高成就的孩子。那麼在孩子成為高成就孩子的過程中,需要父母扮演8種關鍵角色,幫助孩子在成長的過程中克服困難,引導孩子。那麼這8種角色是什麼呢?

大師級父母的角色

父母要以」戰略式教養「策略為基礎,幫助孩子成為更好的自己。這8個角色分別是:早期學習夥伴、飛航工程師、救援者、啟發者、哲學家、榜樣、談判專家和全球定位系統。接下來我們一個一個說。

早期學習夥伴

作者說,在孩子人生的頭5年,早期學習夥伴至關重要,因為孩子大腦90%的發育在此期間完成。作為早期學習夥伴,父母需要花很多時間與孩子一起進行大腦塑造的遊戲和識字活動,激發孩子的想象力,同時培養他們求知慾旺盛的學習心態。在孩子的學習過程中,父母邀請孩子共同掌握方向盤,並鼓勵樂於接受的孩子把學習視為樂趣,當作生活的自然組成部分。」

比如,陪孩子做遊戲,無論是搭建積木、閃讀卡、學習樂器,抑或者仰望星空,都會刺激孩子的大腦,規範行為準則,激發孩子的想象力和批判性思維,培養他們的信心和技能,幫助他們應對物理、微積分、寫作之類的難題。

像學習工程學就需要推理能力和設計結構完整性的直覺這兩大能力,而玩積木就可以達成這樣的效果。對於積木遊戲,科學家還有更深的研究。磁共振腦掃描技術提供的大量證據表明,某些特定活動尤其是玩積木,在遊戲過程中會實實在在地重塑玩家的大腦。

比如,2016年,印第安納大學的研究人員公布了一項研究結果。他們使用神經影像技術,研究積木構建對大腦活動的影響。研究人員讓兩組8歲的兒童分別玩拼字遊戲和積木遊戲,每次遊戲時長半小時,總共玩了5次,並分別在遊戲前、後對他們的大腦進行掃描,以比較兩種遊戲對他們空間處理能力的影響。 研究人員還分別在遊戲前、後對這兩組兒童進行了一次心理旋轉測試,即想象物體旋轉後的樣子。研究人員觀察到:「玩積木改變了孩子大腦的激活模式,還改變了孩子們解決心理旋轉問題的方式。我們只在積木構建組中發現,與空間處理相關聯的大腦區域提高了激活水平。」

也就是說,研究人員沒在玩拼字遊戲的孩子中發現同樣的大腦功能變化。在反應時間和解決方案的準確性方面,玩積木的孩子也有所提高。孩子越小,大腦的可塑性就越強。我們每個有建設性的刺激都可以強化孩子的神經通路,塑造孩子的大腦結構。

作者說,在嬰幼兒出生到5歲期間大腦的可塑性達成峰值,一直會延續到小學低年級。所以,在這個時期,孩子們對刺激特別敏感,學習起來最輕鬆,大腦像海綿一樣能大量且快速地吸收知識。

我們不妨多與孩子進行互動,玩玩積木等遊戲,以及培養孩子的一些行為習慣都是不錯的選擇。那麼具體我們應該如何塑造孩子的大腦呢?書中有幾條建議給到大家:

1.給予最多的愛,管控壓力。孩子承受過多的壓力對大腦發育有害。有安全感的嬰兒長大以後會具有更強的社會交往能力和自我控制能力。

2.說話、唱歌和指認。你來我往的語言交流可以教會嬰兒說話,教會幼兒理解自我與進行自我表達;指認則有助於嬰兒將單詞與物體聯繫起來,同其他人進一步學習交流。

3.計數、分組和比較。早期進行的分組或比較活動建立在兒童固有的數量意識基礎之上,可以幫助他們發展數學思維。

4.參加運動和玩遊戲。鼓勵孩子參加探索和發現的遊戲,培養好奇心。

5.閱讀和討論故事。親子閱讀期間的對話可以培養孩子的推理能力。

飛航工程師

「人類生態學理論認為,人類的孩子不是在真空中長大的,會受到各種經歷的影響。作為飛航工程師的家長應該與孩子所在「微生態系統」中的成年人合作,必要時應從家長的角度提出要求、表達權威,對孩子的在外經歷進行管理。」

在這個角色中,父母就像飛機或者宇宙飛船上的飛航工程師一樣,一旦把孩子「發射」到學校,扮演這個角色的家長便開始監控和管理。飛航工程師要保持警覺,及時發現和解決可能出現的問題。隨着孩子成為新集體的一分子,父母的責任範圍就擴大了——從在家裡與孩子互動,到追蹤了解孩子在外的行為。

剛開始孩子在家的時候接觸的人就只有父母、兄弟姐妹們或者祖父母外祖父母,但是當孩子長大步入學校以後,就會接觸到更多的人,這就需要孩子能夠與別人達成合作,不管是老師還是同學。而作為父母需要讓孩子進入與其能力和成熟程度最匹配的年級、課程或學科;以尊重的態度對待孩子;給予高質量指導。通過監控,一旦了解到某方面出了問題,飛航工程師就需要介入處理,扭轉局面。

當孩子犯錯誤的時候我們要及時糾正,該表揚表揚,該批評批評。到了孩子三年級的時候,孩子就可以自主學習了,這個時候父母要明白只要孩子在日常行為處於許可的範圍內,孩子就可以自主管理,父母只需要適當監督即可。不要逼孩子太緊了,這樣孩子會有壓力。

救援者

「救援者」也專注於解決問題。如果說飛航工程師是在孩子入校期間發揮作用、尋找解決方案,那麼,救援者就是緊急情況處理者,經常需要親自出馬解決問題,否則機會之門就可能砰然關閉。有時候,救援者還需要找到盟友,盟友需要擁有更多的資金和社會關係,或者更懂得如何應付家長不熟悉的複雜機構。

比如,書中有一個案例。這位母親叫伊麗莎白,為兒子做了兩個涉及教育機會的重要決定,這也間接導致賈雷爾敲開了哈佛的大門。第一個決定是為確保賈雷爾進入正確的學校,果斷更換收容所。她的第二個決定便是給賈雷爾找到合適的導師,這幫助他堅定了上大學的目標。到賈雷爾11歲的時候,伊麗莎白開始給他尋找榜樣,幫助他設想自己將來會成為什麼樣的人。

啟發者

作為「啟發者」,父母讓孩子接觸新思想、新事物,安排他們可以學習的內容、可以前往的地方、可以成為的人等。啟發者父母讓孩子接觸能夠擴展思維、吸引想象力的話題,幫助孩子了解自身未來的可能性。

比如,可以多帶孩子參加一些集體活動,像社區活動,志願者活動、音樂會,參觀博物館等等。這麼做的目的就是讓孩子找到自己的目標,然後培養孩子的責任感,找到人生的發展方向。

「啟發者父母清楚,學習不僅僅發生在課堂上:他們鼓勵孩子發展課外興趣,尋找志同道合的人並與之互動;他們提早讓孩子熟悉成人世界的真相和殘酷的現實;他們給孩子介紹成人導師,指引他們成就未來的可能的自我。這給了孩子巨大的先機,讓他們更有機會成為高成就者。」

比如,愛因斯坦小時候學習並不好,他的父母為愛因斯坦準備了玩具和書籍。為了提高愛因斯坦的注意力,保利娜堅持讓他拉小提琴。一發現愛因斯坦感興趣的領域,保利娜就安排他認識相關領域的導師。同學和老師都認為愛因斯坦沒禮貌、百無聊賴、愚笨,是個「怪胎」;但在家裡,他快樂、專注。親戚們把他比作小佛陀,因為他會一個人安然坐在花園裡自得其樂地解數學方程,如饑似渴地閱讀,書目從科普讀物到哲學家康德的作品,內容包羅萬象。

他的父母為他創造了溫暖、趣味盎然的家庭學習環境。而且他們還會尋找合適的人來加強對孩子的教育,引導愛因斯坦發現了更充實的校外學習方式,讓愛因斯坦從此踏上了成為科學家的旅程。也就是說,父母要讓孩子擴展視野,提升志向,讓孩子了解這個世界。

哲學家

在孩子很小的時候,父母就開始扮演「哲學家」的角色了,並且會一直積極扮演這個角色,以期幫助孩子找到人生意義和目標。大師級父母會同孩子分享世界觀,孩子以此來指導自己。

不要覺得孩子小就不跟孩子講一些超前的話題,其實正是小的時候可以讓孩子形成對這個世界的認識。我們要把孩子當作小大人一樣對待,書中有一位父親會跟自己的孩子談哲學,從口頭傳統談到希臘哲學家的著作。

榜樣

父母要作為榜樣,傳遞給孩子正確的價值觀,大師級父母要向孩子示範他們可以追求的品質,並通過影響而非強迫把自己的品質傳遞給孩子。榜樣的力量是無窮的,因為這些能讓我們產生自我效能感。

從心理學意義上,自我效能感是指個體對自己在特定情境中是否有能力完成某種任務的預期和判斷。社會學習理論認為,孩子學習主要來自觀察,比如觀看他人行動、聽取他人言語,然後再模仿,這是孩子們追隨父母的第一次實踐機會。社會學習為孩子提供了一個基礎,他們可以從中形成有關自身潛力和決定的假設。大師級父母示範了做事的方式,孩子有意無意地模仿學習。

比如,一位父親熱愛棒球,一到周末他就成了球場戰將或教練,給孩子們示範了什麼是情感投入和艱苦努力,最終引導兒子、女兒在高中時成了傑出的球員。

孩子們最好的學習方式是做事。充當哲學家角色的父母傳達了哪些事情好、值得做,由此給出孩子選擇特定人生目標的理由,但對於如何具體實現目標,他們幾乎不給孩子任何指導。再好的說教也不能替代良好的示範。

談判專家

父母要從小培養孩子與成年人打交道的能力,這會幫助孩子變得成熟、自信、成長為訓練有素的談判者。他們能夠迅速判斷形勢,具有同理心,會換位思考,從而預測他人下一步的行動。這些品質不僅有益於自身,也有利於他人。

比如,瑪雅·馬丁(Maya Martin)本科畢業於達特茅斯學院,並獲得了哈佛大學肯尼迪學院的碩士學位。7歲那年,瑪雅和她的老師發生了直接衝突。瑪雅對這位年輕老師的教學感到失望。有一天,老師的行為超過了瑪雅能忍受的底線。瑪雅盼着放學,迫不及待地想把情況告訴母親好讓母親挽回局面。講完與老師對抗的故事後,她問媽媽米歇爾:「怎麼辦?」

媽媽並沒有給出直接答案,而是問瑪雅:「你打算怎麼辦?」瑪雅說,我才7歲,我能怎麼辦。但是媽媽告訴瑪雅:「我不會一直在你身邊幫助你,你必須學會為自己辯護。」

瑪雅一直領先於同年級的同學,4歲識字,一年級老師教的東西她在幼兒園就會了,而且現在的老師缺少經驗,總是帶着孩子們玩兒,但是瑪雅不願意,她寧願讀書,後來瑪雅在媽媽的指導下,通過跟老師和校長的溝通終於得償所願,得到自己滿意的結果。

瑪雅的父母一直教育她,要以尊重的語氣質疑成年人。瑪雅說,她的父母是「系統性的發問者」,他們從不接受現狀。瑪雅相信,如果她遵守父母定下的規則,禮貌地表示不同意見,老師就不能把她怎麼樣。「我從來不大聲說話。我總是注意用詞,避免使用貶義詞。我只是表達自己的觀點而已。」

你看,父母採取這樣的養育方式,讓瑪雅認識到,她可以為自己辯護,這也為她以後的事業和人生做好準備。大師級父母以尊重孩子智慧的方式施行規則,鼓勵孩子對規則進行成人式的討論,以此錘鍊孩子的推理能力,免得他做出錯誤的選擇。即便大師級父母設定邊界,他們也小心翼翼地避免成為獨裁者,鼓勵孩子為自己辯護,讓孩子有選擇的機會。

全球定位系統

這個角色是培養孩子內化於心的判斷力。作為全球定位系統,父母給孩子的教導超越時空,孩子記住了他們曾經說過的話、做過的事,父母會以這樣的方式發揮作用。這些記憶是父母扮演戰略式教養法則的所有角色時全部作為的終極體現,在成年子女需要做出決定或者迎接挑戰時,會以回聲的形式閃現在他們的大腦中。

在孩子們探索新的路線、克服困難、繼續前進時,作為全球定位系統的家長給他們提供最佳的引導。就像手機或汽車的導航系統一樣,即使父母不在身邊,哪怕孩子離開父母,獨立很久之後,作為全球定位系統的大師級父母也能指導孩子通往與他們的人生哲學相吻合的方向。

比如,伊麗莎白經常向兒子保證,他理應得到良好的教育。這個信息讓他覺得,即使學術界有時令人生畏,但自己屬於那兒,只要努力,他就可以進到那裡。多年來,伊麗莎白的話在兒子的腦海里迴蕩,促使他堅持不懈,即便遇到再大的困難,他也會砥礪前行。

這8個角色共同構成了一套高成就孩子的基本教養法則,即戰略式教養法則,用它可以培養出有才智、有使命感、自信的成年人。只要我們擁有強烈的決心和這套戰略方法就一定可以培養出高成就的孩子。