决断力-读书笔记

作者奇普•希思,斯坦福大学商学院组织行为学教授。与丹·希思共同著有全球畅销书《让创意更有黏性》。丹•希思,杜克大学社会企业发展中心(CASE)高级研究员,前哈佛商学院研究员,Thinkwell(思睿)新媒体教育公司创办人之一。

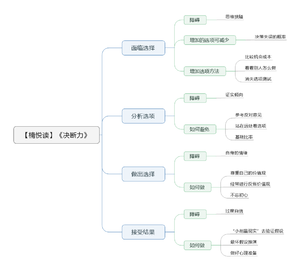

这本书为我们详细介绍了科学决策四步法,搭建了清晰而坚实的理论框架,提供了大量的研究成果和真实案例。理论框架清晰,方法简单实用。从个人生活中的大小决定,到公司管理层的群体决策,决断的力量无处不在。《决断力》将是一次难忘的阅读旅程。在认真学习后,人们可以在最大程度上避免决策失误。它将通过改变你选择方式的角度,改变你的一生。

面临选择

说到做决策,从个人生活中的大小决定,到公司管理层的群体决策,决断的力量无处不在。比如,每天吃什么、大学刚毕业是找工作还是创业?等等。这些都需要我们做选择,而每一个选择都影响我们的人生。但是想要做出好的决策其实并不容易,往往总是事与愿违。你觉得这个决定非常好,但往往是不明智的。那么是什么导致我们无法做出好的决策呢?首先我们先来了解一下阻碍有效决策四大因素中的第一种因素:思维狭隘。

思维狭隘,就是指我们倾向于将选择限制在极小的范围中,以二元化的简易思维看待选择。这种非此即彼的思维方式,反而会限制我们的思维,忽略其他选项。研究发现,青少年就经常陷入这种思维,他们往往只有两种决定。

第一,表决心,比如我们肯定不会再去打游戏;第二,是与否,比如,会问“我是否应该结束这段爱情呢”,而非“怎样才可以改善我们的关系”。会问自己“要不要买辆新车啊”,而不是“我想要花钱让我的家人过得更好,那么最好的花钱方式是什么”。不只是青少年,公司也会犯一样的错误。比如,1983年贵格公司CEO威廉姆斯密斯伯格收购佳得乐公司大获成功。十年后他又决定收购撕拉普结果惨败。

那我们应该怎么避免思维狭隘造成决策失误呢?作者说,我们总是感觉决策很难是因为给自己的选项不够多。希思兄弟说,真正的决策必须有多个选项。那怎么给自己增加选项呢?作者给我们提供了三个策略。

机会成本

机会成本指的是我们做出某一选择时所放弃的东西。选择了这个,就得放弃别的东西,你放弃的最大价值就是现在这个选择的机会成本。

比如,在星期五晚上,你和你的另一半花40美元吃了顿墨西哥晚餐,然后去看电影(花费20美元),那么你的机会成本可能是一顿价值60美元的寿司晚餐外加在家中看电视。寿司与电视的组合就是你在花费相同的时间和金钱的情况下能做的次优选择。比如你既喜欢购物又喜欢远足,那么星期六下午逛商店的机会成本,可能就是放弃徒步穿过附近的公园。 再比如,有人做过一个实验,现在有一部电影 DVD ,里面有你最喜欢的明星,要价15美元,研究者问受试者,你愿不愿意买?结果80%的受试者表示愿意。然后研究者又找了另一组受试者,这次给他们增加了一个选项:你可以把这15美元省下来花到别的你想花的地方。其实这是一句废话,你不买当然就省了15美元,这本来就是你的钱。但就是这么一个看上去多余的选项,让选择购买的比例从80%下降到了55%。

这就是机会成本在起作用,问问自己同样的时间或者金钱,如果我不做这个能做点别的什么呢?哪怕仅仅让自己意识到还有别的选项,决策水平都能大大提高。

看看别人怎么做

就是看看别人是怎么做的,这是最简单的增加选项的方法。

比如,1960年代,沃尔玛还是阿肯色州一家名不见经传的小企业,创始人山姆·沃尔顿发愁怎么提高结账效率。有一天,他听说明尼苏达州有个杂货店创造了一种新的结账方法,他就开了12小时的车过去学习。他发现那个店里所有的顾客都要到店门口的中心结账区付款,而当时沃尔玛用的是分区结账,买厨房用品在厨房用品柜台结账,买肥皂要到洗漱用品柜台结账。很明显,集中结账有优势,这种方式需要的收银员更少,减少了现金处理频率,能降低出错率。山姆·沃尔顿回去就迅速地把这个方法应用到自己的店里。沃尔玛的物流配送方式、商品陈列方式也都是借鉴别人的,山姆·沃尔顿就特别诚实地说过:“我做的每件事情几乎都是从别人那里仿效来的。”

希思寻找亮点也是可以分层次的,先看内部,再看同行,然后再去寻找不同领域可以参考的地方。

消失选项测试

也就是,并列选择,把多个选项并列摆在桌子上,要选一起选。这是因为当更多选项摆在你面前的时候,你就能了解更多的可能性,能更接近实际情况,不会陷入对某一个选项的偏执里面,多选项的对比能够削弱决策者的权威,让你冷静下来做决策。

比如,研究者做过一个针对平面设计师的调查,他们找到两个设计小组,第一组一次设计一个方案,然后你给反馈,他们回去修改;第二组一次设计三个方案,同时给你,你选择其中一个给反馈,他们再去修改。结果,第二组的最终设计方案更受欢迎。

这是因为,只有一个选项的时候,设计者很难听进去修改意见,可能人都跟方案合二为一了;有多个选项的时候,设计者就更愿意接受反馈,改善表现。作者给我们的建议是不停地寻找各种选择,直到你至少两次爱上同一个选项。

分析选项

生活中,我们往往习惯于对某种状况快速做出判断,然后找到支持我们判断的信息。我们把这一存在问题的习惯称为“证实倾向”,也就是影响你做出正确决策的第二大障碍。“证实倾向可能是商务中最为棘手的问题,因为连最精明的人都会犯这个错误。人们向外四处搜集资料,却没有意识到自己是在捏造事实。”如果我们认为一个事儿是对的,大脑就会主动收集支持这个判断的信息,自动过滤跟这个判断冲突的信息,听不进去反面的意见。那么我们应该怎么做呢?

参考反对意见

当自己特别想做一件事的时候,别人说什么都听不进去。这时候就需要刻意给自己设立一个反对派,比如找几个朋友,专门提提反对意见,要求他们给出具体的反对理由。这样做能大大减少决策中证实偏见的干扰。这个方法对于公司做战略决策同样有用。

希思兄弟发现,其实大多数公司做战略决策的过程中,也是没有反对派的,不少 CEO 都是一意孤行。有统计,主流媒体上每多一篇吹捧一个 CEO 的报道,这个 CEO 收购下一个公司的时候,就愿意多支付4.8%的溢价,也就是说如果一家公司实际价值1亿美元,这个 CEO 就愿意多花480万美元去买。那怎么才能阻止这种疯狂决策呢?一个好方法是在公司内部设置一支唱反调的人,对事不对人,专门搜集反对高层决策的信息,让战略讨论更充分。

站在远处看选项

很多纠结是因为各种复杂情绪在影响判断,在别人眼中或者过段时间自己回头再看,根本不重要。真正的高手都擅长跳出来看问题。作者介绍了一个很实用的旁观术,叫“10-10-10法则”,就是让自己站在三个时间尺度去看现在的选项:10分钟之后,你会做何感想?10个月之后,你怎么看待今天的选择? 10年之后呢?

比如,有个女性叫安妮,36岁,她交往了一个45岁的男朋友卡尔,卡尔离过婚,有一个女儿。他们交往九个月了,但是卡尔从没把安妮介绍给女儿认识,好像也没有和安妮组建家庭的意思。安妮就有点着急了,想摊牌,但是又担心太冒失,她就来咨询希思兄弟自己应该怎么做。希思兄弟就问她,如果你跟卡尔表白,10分钟之后、10个月之后、10年之后你会怎么看这个决定。安妮说:十分钟后,我会很紧张,但是说出来我会感到放松;10个月之后,我会很平静,就算他拒绝,我也不后悔;10年之后,我可能都忘记这次表白,跟别人生活在一起了,也可能是跟卡尔生活在一起。这么分析下来,当然是去表白了。

基础比率

所谓基础比率,就是以前的人做同样的事,做到的平均水平。靠自己搜集到的信息总是很有限的,用别人的评价来弥补信息的不足就很聪明,有时候分析选项好坏的最佳参考指标,就是基础比率。

做出选择

面临艰难抉择时,我们的情绪也会搅和进来。例如,你想要买间公寓,别人就可能建议你列出你所找到的八间公寓,根据一些关键因素价格、地理位置和面积大小等进行排列,为每一个因素都分配一个反映其重要性的权重比如价格重于面积大小,然后通过计算得出答案。你怎么做决定?

这个时候,我们需要系统分析之后选出一个相对最好的。那什么叫“最好的”呢?那就需要看你的“价值观”了。希思兄弟说,做决策的终极武器就是尊重你的价值观。所谓价值观,就是你设定的“优先级”,就是你认为什么重要,什么不重要。真正的科学决策可不是让情感失效,恰恰相反,抛开外在的理性的方法,最终指引你决策的就是价值观。

比如,你认为事业的成功对你最重要,还是家庭幸福对你最重要?一个刚刚生完小孩的妈妈要立刻重返职场,还是陪伴孩子度过童年时光?留在大城市还是回老家?做公务员还是创业?这些问题都没有正确答案,完全是个人的选择。 再比如,作为一个企业管理者,你认为让消费者满意最重要,让股东满意最重要,还是让员工满意最重要?这三个满意很多情况下是一致的,但有时候也会产生矛盾。如果让消费者满意最重要,那就要少赚点钱,多服务一些人;如果让股东满意最重要,那就尽可能扩大利润;如果让员工满意最重要,那就提高员工福利少加班,甚至干脆像美联航一样,为了给自己员工让座直接把乘客拉下飞机。

根本来说,价值观是每个人自己选择的,它可以指导决策。尼采说过,一个人知道自己为了什么而活,他就能够忍受任何一种生活。希思兄弟说,一般人往往做着做着就忘了自己的优先级,只好随大流,最好时不时反省一下核心价值观。

接受结果

对影响决策的最后一个障碍的研究让我们得以重温发生于1962年1月1日的事情。当时,一个名叫“甲壳虫”的四人组摇滚乐队受邀去伦敦试唱,邀请他们的是英国两大唱片公司之一的德卡唱片公司。一小时的试唱中,他们展示了15首不同的歌曲。乐队成员和他们的经纪人布莱恩·爱普斯坦对于签约德卡满怀希望,他们焦急地等待着答复。最终,他们得到的答复是:德卡决定不与他们签约。迪克·罗威是德卡唱片杰出的新秀发掘者,在给爱普斯坦的信中写道:“我们不喜欢你们乐队男孩子的声音。乐队组合已经过时了,尤其,四人组的吉他乐队时代已宣告终结。”

迪克·罗威很快会发现,影响决策的第四大障碍便是过度自信。对于未来会如何发展,人们自认为很了解,可实情却并非如此。那么我们应该如何应对呢?作者说,接受结果。也就是要管理我们的心理预期,来降低决策后的焦虑感。所谓管理预期,也就是对一些可能发生的不好的结果有个心理准备,而且把这种心理准备反映到决策中。作者也给我们分享了两个非常实用的方法。

“小剂量现实”去验证假设

比如,美国有一家新成立的网站要招聘客服,HR 在招聘中设置了一个特殊的环节,安排求职者去呼叫中心体验一天工作。求职者被要求听一段电话录音,电话那头是一个很苛刻的顾客在投诉,然后HR会给你很多警告:像这种客户天天都有,我们的 IT 系统不好用,我们会在节假日加班……这种招聘方式就是给应聘者提供一种“小剂量的现实”,提前警告一些可能出现的坏状况。你可能觉得这样的招聘也太耿直了吧?但事实上,用这种方式招聘进来的员工离职率比之前降低了10%,大约节省了160万美元的招聘费。

用“小剂量现实”测试可以用来指导我们的日常生活。希斯兄弟讲了一个年轻人择业的案例。这个人叫史蒂夫,他想成为一名药剂师。史蒂夫本来就喜欢化学,而且药剂师的收入很高,工作又比医生轻松。但是药剂师学费很高,还需要投入几年的时间来学习专业知识。这是一个重大的职业决策,史蒂夫决定先试一下水。于是,他找到了一个药房,要求免费打工一个月。

事前验尸

也就是说,我们先假设一个悲惨的结局,然后回想一下,这种情况是怎么发生的。

比如,现在有一个创业团队要上线一个 App ,假设这款 App 活不过三个月,那么原因可能是什么呢?是细分领域中已经出现了占有率比较高的产品?还是某个环节的用户体验不好?

这种方法的好处是能够强迫我们大脑思考极限情景,能够延展我们的感知能力,感知那些正常思维模式下不容易考虑到的情况,这些被忽视的很可能就是实际会发生的。

希思敏锐地发现,人们进行选择时往往隐藏着丰富的心理活动。从人的行为心理出发,他们深入分析了人们的决策心理误区,并为我们提供了大量的心理案例,以帮助我们在既有的社会文化大环境下形成准确的自我认知,通过“4步决断法”在生活和工作中做出更好的选择。