決斷力-讀書筆記

作者奇普•希思,斯坦福大學商學院組織行為學教授。與丹·希思共同著有全球暢銷書《讓創意更有黏性》。丹•希思,杜克大學社會企業發展中心(CASE)高級研究員,前哈佛商學院研究員,Thinkwell(思睿)新媒體教育公司創辦人之一。

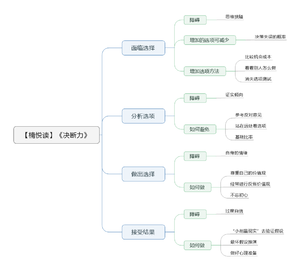

這本書為我們詳細介紹了科學決策四步法,搭建了清晰而堅實的理論框架,提供了大量的研究成果和真實案例。理論框架清晰,方法簡單實用。從個人生活中的大小決定,到公司管理層的群體決策,決斷的力量無處不在。《決斷力》將是一次難忘的閱讀旅程。在認真學習後,人們可以在最大程度上避免決策失誤。它將通過改變你選擇方式的角度,改變你的一生。

面臨選擇

說到做決策,從個人生活中的大小決定,到公司管理層的群體決策,決斷的力量無處不在。比如,每天吃什麼、大學剛畢業是找工作還是創業?等等。這些都需要我們做選擇,而每一個選擇都影響我們的人生。但是想要做出好的決策其實並不容易,往往總是事與願違。你覺得這個決定非常好,但往往是不明智的。那麼是什麼導致我們無法做出好的決策呢?首先我們先來了解一下阻礙有效決策四大因素中的第一種因素:思維狹隘。

思維狹隘,就是指我們傾向於將選擇限制在極小的範圍中,以二元化的簡易思維看待選擇。這種非此即彼的思維方式,反而會限制我們的思維,忽略其他選項。研究發現,青少年就經常陷入這種思維,他們往往只有兩種決定。

第一,表決心,比如我們肯定不會再去打遊戲;第二,是與否,比如,會問「我是否應該結束這段愛情呢」,而非「怎樣才可以改善我們的關係」。會問自己「要不要買輛新車啊」,而不是「我想要花錢讓我的家人過得更好,那麼最好的花錢方式是什麼」。不只是青少年,公司也會犯一樣的錯誤。比如,1983年貴格公司CEO威廉姆斯密斯伯格收購佳得樂公司大獲成功。十年後他又決定收購撕拉普結果慘敗。

那我們應該怎麼避免思維狹隘造成決策失誤呢?作者說,我們總是感覺決策很難是因為給自己的選項不夠多。希思兄弟說,真正的決策必須有多個選項。那怎麼給自己增加選項呢?作者給我們提供了三個策略。

機會成本

機會成本指的是我們做出某一選擇時所放棄的東西。選擇了這個,就得放棄別的東西,你放棄的最大價值就是現在這個選擇的機會成本。

比如,在星期五晚上,你和你的另一半花40美元吃了頓墨西哥晚餐,然後去看電影(花費20美元),那麼你的機會成本可能是一頓價值60美元的壽司晚餐外加在家中看電視。壽司與電視的組合就是你在花費相同的時間和金錢的情況下能做的次優選擇。比如你既喜歡購物又喜歡遠足,那麼星期六下午逛商店的機會成本,可能就是放棄徒步穿過附近的公園。 再比如,有人做過一個實驗,現在有一部電影 DVD ,裡面有你最喜歡的明星,要價15美元,研究者問受試者,你願不願意買?結果80%的受試者表示願意。然後研究者又找了另一組受試者,這次給他們增加了一個選項:你可以把這15美元省下來花到別的你想花的地方。其實這是一句廢話,你不買當然就省了15美元,這本來就是你的錢。但就是這麼一個看上去多餘的選項,讓選擇購買的比例從80%下降到了55%。

這就是機會成本在起作用,問問自己同樣的時間或者金錢,如果我不做這個能做點別的什麼呢?哪怕僅僅讓自己意識到還有別的選項,決策水平都能大大提高。

看看別人怎麼做

就是看看別人是怎麼做的,這是最簡單的增加選項的方法。

比如,1960年代,沃爾瑪還是阿肯色州一家名不見經傳的小企業,創始人山姆·沃爾頓發愁怎麼提高結賬效率。有一天,他聽說明尼蘇達州有個雜貨店創造了一種新的結賬方法,他就開了12小時的車過去學習。他發現那個店裡所有的顧客都要到店門口的中心結賬區付款,而當時沃爾瑪用的是分區結賬,買廚房用品在廚房用品櫃檯結賬,買肥皂要到洗漱用品櫃檯結賬。很明顯,集中結賬有優勢,這種方式需要的收銀員更少,減少了現金處理頻率,能降低出錯率。山姆·沃爾頓回去就迅速地把這個方法應用到自己的店裡。沃爾瑪的物流配送方式、商品陳列方式也都是借鑑別人的,山姆·沃爾頓就特別誠實地說過:「我做的每件事情幾乎都是從別人那裡仿效來的。」

希思尋找亮點也是可以分層次的,先看內部,再看同行,然後再去尋找不同領域可以參考的地方。

消失選項測試

也就是,並列選擇,把多個選項並列擺在桌子上,要選一起選。這是因為當更多選項擺在你面前的時候,你就能了解更多的可能性,能更接近實際情況,不會陷入對某一個選項的偏執裡面,多選項的對比能夠削弱決策者的權威,讓你冷靜下來做決策。

比如,研究者做過一個針對平面設計師的調查,他們找到兩個設計小組,第一組一次設計一個方案,然後你給反饋,他們回去修改;第二組一次設計三個方案,同時給你,你選擇其中一個給反饋,他們再去修改。結果,第二組的最終設計方案更受歡迎。

這是因為,只有一個選項的時候,設計者很難聽進去修改意見,可能人都跟方案合二為一了;有多個選項的時候,設計者就更願意接受反饋,改善表現。作者給我們的建議是不停地尋找各種選擇,直到你至少兩次愛上同一個選項。

分析選項

生活中,我們往往習慣於對某種狀況快速做出判斷,然後找到支持我們判斷的信息。我們把這一存在問題的習慣稱為「證實傾向」,也就是影響你做出正確決策的第二大障礙。「證實傾向可能是商務中最為棘手的問題,因為連最精明的人都會犯這個錯誤。人們向外四處搜集資料,卻沒有意識到自己是在捏造事實。」如果我們認為一個事兒是對的,大腦就會主動收集支持這個判斷的信息,自動過濾跟這個判斷衝突的信息,聽不進去反面的意見。那麼我們應該怎麼做呢?

參考反對意見

當自己特別想做一件事的時候,別人說什麼都聽不進去。這時候就需要刻意給自己設立一個反對派,比如找幾個朋友,專門提提反對意見,要求他們給出具體的反對理由。這樣做能大大減少決策中證實偏見的干擾。這個方法對於公司做戰略決策同樣有用。

希思兄弟發現,其實大多數公司做戰略決策的過程中,也是沒有反對派的,不少 CEO 都是一意孤行。有統計,主流媒體上每多一篇吹捧一個 CEO 的報道,這個 CEO 收購下一個公司的時候,就願意多支付4.8%的溢價,也就是說如果一家公司實際價值1億美元,這個 CEO 就願意多花480萬美元去買。那怎麼才能阻止這種瘋狂決策呢?一個好方法是在公司內部設置一支唱反調的人,對事不對人,專門搜集反對高層決策的信息,讓戰略討論更充分。

站在遠處看選項

很多糾結是因為各種複雜情緒在影響判斷,在別人眼中或者過段時間自己回頭再看,根本不重要。真正的高手都擅長跳出來看問題。作者介紹了一個很實用的旁觀術,叫「10-10-10法則」,就是讓自己站在三個時間尺度去看現在的選項:10分鐘之後,你會做何感想?10個月之後,你怎麼看待今天的選擇? 10年之後呢?

比如,有個女性叫安妮,36歲,她交往了一個45歲的男朋友卡爾,卡爾離過婚,有一個女兒。他們交往九個月了,但是卡爾從沒把安妮介紹給女兒認識,好像也沒有和安妮組建家庭的意思。安妮就有點着急了,想攤牌,但是又擔心太冒失,她就來諮詢希思兄弟自己應該怎麼做。希思兄弟就問她,如果你跟卡爾表白,10分鐘之後、10個月之後、10年之後你會怎麼看這個決定。安妮說:十分鐘後,我會很緊張,但是說出來我會感到放鬆;10個月之後,我會很平靜,就算他拒絕,我也不後悔;10年之後,我可能都忘記這次表白,跟別人生活在一起了,也可能是跟卡爾生活在一起。這麼分析下來,當然是去表白了。

基礎比率

所謂基礎比率,就是以前的人做同樣的事,做到的平均水平。靠自己搜集到的信息總是很有限的,用別人的評價來彌補信息的不足就很聰明,有時候分析選項好壞的最佳參考指標,就是基礎比率。

做出選擇

面臨艱難抉擇時,我們的情緒也會攪和進來。例如,你想要買間公寓,別人就可能建議你列出你所找到的八間公寓,根據一些關鍵因素價格、地理位置和面積大小等進行排列,為每一個因素都分配一個反映其重要性的權重比如價格重於面積大小,然後通過計算得出答案。你怎麼做決定?

這個時候,我們需要系統分析之後選出一個相對最好的。那什麼叫「最好的」呢?那就需要看你的「價值觀」了。希思兄弟說,做決策的終極武器就是尊重你的價值觀。所謂價值觀,就是你設定的「優先級」,就是你認為什麼重要,什麼不重要。真正的科學決策可不是讓情感失效,恰恰相反,拋開外在的理性的方法,最終指引你決策的就是價值觀。

比如,你認為事業的成功對你最重要,還是家庭幸福對你最重要?一個剛剛生完小孩的媽媽要立刻重返職場,還是陪伴孩子度過童年時光?留在大城市還是回老家?做公務員還是創業?這些問題都沒有正確答案,完全是個人的選擇。 再比如,作為一個企業管理者,你認為讓消費者滿意最重要,讓股東滿意最重要,還是讓員工滿意最重要?這三個滿意很多情況下是一致的,但有時候也會產生矛盾。如果讓消費者滿意最重要,那就要少賺點錢,多服務一些人;如果讓股東滿意最重要,那就儘可能擴大利潤;如果讓員工滿意最重要,那就提高員工福利少加班,甚至乾脆像美聯航一樣,為了給自己員工讓座直接把乘客拉下飛機。

根本來說,價值觀是每個人自己選擇的,它可以指導決策。尼采說過,一個人知道自己為了什麼而活,他就能夠忍受任何一種生活。希思兄弟說,一般人往往做着做着就忘了自己的優先級,只好隨大流,最好時不時反省一下核心價值觀。

接受結果

對影響決策的最後一個障礙的研究讓我們得以重溫發生於1962年1月1日的事情。當時,一個名叫「甲殼蟲」的四人組搖滾樂隊受邀去倫敦試唱,邀請他們的是英國兩大唱片公司之一的德卡唱片公司。一小時的試唱中,他們展示了15首不同的歌曲。樂隊成員和他們的經紀人布萊恩·愛普斯坦對於簽約德卡滿懷希望,他們焦急地等待着答覆。最終,他們得到的答覆是:德卡決定不與他們簽約。迪克·羅威是德卡唱片傑出的新秀髮掘者,在給愛普斯坦的信中寫道:「我們不喜歡你們樂隊男孩子的聲音。樂隊組合已經過時了,尤其,四人組的吉他樂隊時代已宣告終結。」

迪克·羅威很快會發現,影響決策的第四大障礙便是過度自信。對於未來會如何發展,人們自認為很了解,可實情卻並非如此。那麼我們應該如何應對呢?作者說,接受結果。也就是要管理我們的心理預期,來降低決策後的焦慮感。所謂管理預期,也就是對一些可能發生的不好的結果有個心理準備,而且把這種心理準備反映到決策中。作者也給我們分享了兩個非常實用的方法。

「小劑量現實」去驗證假設

比如,美國有一家新成立的網站要招聘客服,HR 在招聘中設置了一個特殊的環節,安排求職者去呼叫中心體驗一天工作。求職者被要求聽一段電話錄音,電話那頭是一個很苛刻的顧客在投訴,然後HR會給你很多警告:像這種客戶天天都有,我們的 IT 系統不好用,我們會在節假日加班……這種招聘方式就是給應聘者提供一種「小劑量的現實」,提前警告一些可能出現的壞狀況。你可能覺得這樣的招聘也太耿直了吧?但事實上,用這種方式招聘進來的員工離職率比之前降低了10%,大約節省了160萬美元的招聘費。

用「小劑量現實」測試可以用來指導我們的日常生活。希斯兄弟講了一個年輕人擇業的案例。這個人叫史蒂夫,他想成為一名藥劑師。史蒂夫本來就喜歡化學,而且藥劑師的收入很高,工作又比醫生輕鬆。但是藥劑師學費很高,還需要投入幾年的時間來學習專業知識。這是一個重大的職業決策,史蒂夫決定先試一下水。於是,他找到了一個藥房,要求免費打工一個月。

事前驗屍

也就是說,我們先假設一個悲慘的結局,然後回想一下,這種情況是怎麼發生的。

比如,現在有一個創業團隊要上線一個 App ,假設這款 App 活不過三個月,那麼原因可能是什麼呢?是細分領域中已經出現了占有率比較高的產品?還是某個環節的用戶體驗不好?

這種方法的好處是能夠強迫我們大腦思考極限情景,能夠延展我們的感知能力,感知那些正常思維模式下不容易考慮到的情況,這些被忽視的很可能就是實際會發生的。

希思敏銳地發現,人們進行選擇時往往隱藏着豐富的心理活動。從人的行為心理出發,他們深入分析了人們的決策心理誤區,並為我們提供了大量的心理案例,以幫助我們在既有的社會文化大環境下形成準確的自我認知,通過「4步決斷法」在生活和工作中做出更好的選擇。