富足-读书笔记

彼得·戴曼迪斯,商业太空探索领域的领军人物,一共创立了十几家商业太空探索公司,已经把好几位顾客送上了国际空间站。他还创立了X大奖基金会,用来鼓励私人太空探索。斯蒂芬·科特勒,《纽约时报》、《大西洋月刊》等报刊的专栏作家。本书探讨的,是一个关于全人类的宏大问题,即如何实现“全人类的富足”。作者认为高科技、创新者、科技慈善家,以及崛起中的10亿人,这四股力量会帮助人类实现全面富足。

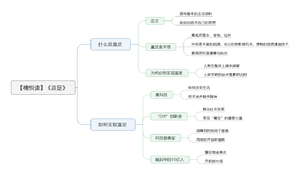

什么是富足

这本书里所定义的富足,是让生活在这个世界上的每个人,都能自由追求自己的梦想,而不是整天为生计奔波,为温饱发愁。如现在全世界每分钟就有7个人因为缺乏食物而死亡,有3个人因为喝受污染的水而死亡,有3个人死于空气污染,有2个人死于疟疾。

富足金字塔

作者在书中提出了“富足金字塔模型”的概念。富足金字塔由三层构成:最底层是水、食物、住所,中间层包括丰富的能源、充分的受教育机会、便利的信息通信技术,最高层则是健康与自由。这三者的组合,从短期来看,能提高人们的生活水平;长期来看,能促进商业贸易,促进分工协作,对实现富足是至关重要的。

现在贫困地区的居民,常常会因为一些很容易医治的小病而死亡,如果能保证每个人都得到有效的医疗,保持健康,是实现富足的一个重要标志。在健康的同时,自由也是不可或缺的,人们拥有自由,才能让整个社会焕发活力,持续发展。作者认为,在未来的25年,也就是2035年前后,富足金字塔这三层目标都会实现。

认知偏差

很多人认为作者在胡说八道,25年的时间不可能实现富足,甚至有人认为,未来的趋势是富人更富,穷人更穷,全人类的富足是不可能实现的。作者说,之所以有这样的想法,其实根源在我们与生俱来的认知偏差。

所谓认知偏差,就是指我们根据一些表面现象和虚假信息做出的错误判断。人类很多的认知偏差,是在进化的过程中保留下来的,这些被我们称为“认知偏差”的认知模式,其实对原始人类的生存是至关重要的,只不过它们已经不适应现代社会了。

比如,咱们大脑中有一个部位叫杏仁核,它是一个预警系统。杏仁核负责愤怒、仇恨和恐惧等等原始情绪,总是处于高度戒备的状态,任何可能威胁到我们生存的信息,都会刺激杏仁核,让我们立马做出逃跑或者战斗的反应。也就是说,我们天生对坏消息更敏感。但事实并没有我们想得那么糟。

人类一路发展至今,取得了很多进步,比如在提升效率方面。效率对人们的生活品质影响很大,因为每个人的时间都一样,一天24小时,所以怎么利用这24小时,决定了人们的生活质量。

比如,在美国,如果你的收入处于中等水平,到了晚上想开灯一小时,这个花费只需要工作不到半秒钟就能挣出来。但假如你回到19世纪80年代,当时使用的是煤油灯,你得工作15个小时才能换取一小时的灯光。如果你回到公元前1750年,那时候人们照明用的是芝麻油,想要一小时的光亮,你得工作超过50个小时。换句话说,从节省时间的角度来考虑,如果你试着对今天的照明成本与公元前1750年利用芝麻油进行照明的成本进行比较,你会发现,两者相差了350000倍。所以从时间的维度上看,人类办事的效率是越来越高了。

人类不仅在不断提高时间利用率,在其他方面也是不断进步的,比如整体上越来越富裕,人均寿命也越来越长。根据书里给出的数据,今天的中国比50年前富裕了10倍,人均寿命延长了28年。根据联合国的统计,在过去50年里贫困人口减少的幅度,比之前500年的还要大。

还有很多人担心未来的贫富差距会越来越大,但作者认为这种情况并不会发生,”著名经济学家弗里德里希·哈耶克在他1960年出版的巨著《自由宪章》一书中写道,“那么获取厚利的主要途径,就不再是通过迎合少数富人的口味,而是通过满足大众的需求实现的。这样一来,那些最初会加大不平等的力量到后来却会有助于缩小不平等。”

所有这一切都说明,在过去的几百年里,人类获得了长足的进步:更长寿了,更富有了,更健康了,生活也更安全了。人类拥有了更丰富的商品,更多的服务,更便利的交通,更海量的信息,更多的受教育机会;医疗保健更有保障了;通信手段更多样化了;获得了更广泛的人权、更自由的民主制度;居住的房子也更坚固耐用了,而且人类文明的进步是“累积式”的,每一代人都站在巨人的肩膀上。也就是说,在通往富足的路上,我们并不是匀速前进,而是越跑越快。

如何实现富足

作者在书里提出,有四种力量,足以改变人类的未来、实现富足。这四种力量分别是:高科技、创新者、科技慈善家和崛起中的10亿人。

高科技

作者认为想要真正影响到人们的生活,技术很重要,它是实现“富足”重要的推动力。作者相信技术的增长是呈指数级的,技术进步会越来越快。摩尔定律指出,每隔18个月,在一个集成电路芯片上的晶体管数目就会增加一倍,这实际上意味着,每过18个月,以同样价格可以买到运行速度是原来两倍的电脑。在1975年间,摩尔对摩尔定律进行了修正,把时间修正为每两年增加一倍。但是不管怎样,他所描述的这种增长模式仍然是指数型的。

比如,1982年最顶级的便携式电脑,叫“奥斯本”,这个电脑有13公斤。到了2007年,苹果发布的第一代 iPhone ,重量是135克,只有“奥斯本”的百分之一,但它的运行速度却是“奥斯本”的150倍,内存是“奥斯本”的10万倍。通过这个参数的对比,我们能感受到技术的发展是多么的迅猛。

库兹韦尔在一本书《奇点临近》里提出。现在一台普通电脑的运算速度是每秒1000亿次,而人类大脑的运算速度是每秒1亿亿次,是计算机的十万倍。根据摩尔定律来预测,再过15年,一台普通的电脑就能达到人脑的计算水平。再过23年,一台普通电脑在一秒钟完成的计算量,相当于我们整个人类所有大脑计算能力的总和。 库兹韦尔预测说,到了2045年,人类的生活方式会彻底改变,电脑会超越人脑,长生不老会成为现实,生物意义上的人会成为过去式,人体会经过各种改造。到了那天,富足也自然就实现了。人工智能、机器人技术、3D打印、医学、纳米技术等等领域,每天都有很多惊人的技术突破。这一切,都预示着奇点已经离我们越来越近了。

比如,人工智能。现在的人工智能还处于初期阶段,更像是人工弱智。前几年,IBM 发布了两种芯片:第一种芯片技术,不受热量的限制,能大大提升计算机的性能;第二种芯片技术能模仿人脑,会对各种情况作出不同反应,会自己从经验教训中学习。人工智能技术的成熟,会改变我们生活的方方面面,也许在不远的未来,繁重的工作几乎都会被人工智能代替,到那时候,人们不再为了生存而工作,都能自由地追求自己的梦想。

“DIY”创新者

DIY是“Do It Yourself”的英文缩写,简单来说,就是自己动手做产品。作者认为 DIY 型创新者是实现全球富足的一股重要力量,没有 DIY 型创新者,就没有硅谷的“车库文化”和“创业浪潮”,也就不会诞生那么多改变世界的创意和产品。事实证明,很多大公司认为不可能的事情,创新者们却能给出一个完美的解决方案。

比如,1969年,美国政府耗资3亿,研发了X-15火箭式飞机,它可以飞到了100千米的高度,是人类历史上第一个进入太空的飞机。听起来很牛,但有一个叫鲁坦的人,他只用了一支30人的工程师团队,2600万美金,就研发出了载人航天飞机“太空一号”,而且这架飞机在每项测试中的表现都超过了X-15。太空一号的成功,改变了人们的观念,之前人们认为,只有国家航空航天局、专业的宇航员才能进行太空旅行。 但鲁坦的成功,颠覆了航空航天业根本的范式,对之后私人探索航空航天领域竖起了旗帜。比如埃隆∙马斯克的公司 SpaceX ,在2016年的时候,首次实现了火箭回收,这个技术的突破意味着火箭发射的成本会大幅降低。马斯克还设想,未来城市和城市之间可以用真空管道连接起来,然后把人装到胶囊列车里,这样就能实现高速的运输。这些创客们的想法,会真实地影响到人类的未来,让全人类更快地实现富足。

科技慈善家

洛克菲勒等行业巨头,尽管被人们称为“强盗资本家”,但正是他们重写了慈善事业的规则。比尔·盖茨和马克·扎克伯格这些在技术上获得巨大成功的新一代企业家,更是实现富足的重要力量。他们年轻并富有理想,是新生代的慈善家。

比如,卡内基。卡内基堪称是今天的科技慈善家的鼻祖。当沃伦·巴菲特试图激发比尔·盖茨的慈善之心时,他做的第一件事是,赠送给比尔·盖茨一本卡内基撰写的《财富的福音》。这本书试图回答一个微妙的问题:作为文明基础的那些法则已经使财富集中到了少数人的手中,既然如此,那么管理财富的适当方式是什么呢?卡内基认为,一个人的财富必须用于回报社会,让世界变得更美好,而要做到这一点,最好的方法并不是把钱留给自己的孩子,也不是把财产遗赠给国家公共部门。卡内基特别热衷的一件事情是,告诉别人应该如何帮助他人。因此,他的主要贡献是建造了2500个公共图书馆。

像卡内基这样的,都是老派的慈善家,他们在做慈善的时候,几乎都是为自己的国家效力。因为当时的企业家,都是在一个区域性的世界里工作和生活,所以他们对于非洲的贫困问题、印度的文盲问题这些离自己比较远的问题并不关心。但是在过去的几十年里,这种情况有了很大的改变。 eBay 的第一任总裁杰夫∙斯科尔就说过,今天的科技慈善家完全是另一种人。现在是高科技革命的时代,需要兼顾全世界。科技慈善家们和传统做慈善不一样,他们会用捐款开创一条新路,这条新路既有盈利前景,又能解决社会问题。这样做的好处是能吸引更多的资本投入。

比如,有一个叫“聪明人基金会”的慈善机构,他们是以盈利为目的的,但他们会把经营获得的利润投资给发展中国家,生产发展中国家急需的商品,比如近视眼镜、蚊帐等物品。新型的科技慈善家重新定义了慈善,他们做的事情不再是给钱那么简单,他们还要把自己赚钱的方法应用到慈善事业当中。有了科技慈善家们的帮助,很多问题的解决都加快了速度,所以作者预测25年后,全人类都会实现富足。

崛起中的10亿人

全世界生活在社会底层的最穷的人有10亿,每天的生活费不足两美元。但是近年来,这些人已经发展成了一个非常有利可图的经济市场。之前大多数人认为,穷人没有消费力,不值得给他们提供专门的服务,想要帮助穷人,捐钱就好了。但作者认为,我们需要转变这种思路,不要把穷人当成负担、当成需要救济的对象,而是要把他们当成消费者,为他们重新设计商业模式。这样做既能帮助到穷人,又能开辟一个巨大的市场。

最佳的一个例子是电信公司格莱珉通信公司。虽然这个公司于1997年才在孟加拉国成立,但是截止到2011年2月,它已经在孟加拉国拥有了3000万用户。在它的发展过程中,格莱珉通信公司投入了16亿美元用于建设电信网络基础设施。这也就意味着,它将在孟加拉国赚得的钱又全部用在了孟加拉国,即“取之于孟加拉国,用之于孟加拉国”。不过,这个公司的发展所带来的更大影响在于,它减少了贫困。伦敦商业与金融学院的经济学家指出,在发展中国家,每百人增加10部手机,就能使GDP增加0.6个百分点。所以给发展中国家提供商业服务,不仅能赚到钱,还能帮助当地穷人摆脱贫困,可以说是一举两得。

给底层市场提供服务,得到好处的不仅仅是穷人,对于制造商来说,也是有利可图的。比如本田公司最开始生产一种非常便宜的电动自行车,主要的销售目标是日本的贫困居民,结果到了20世纪60年代,这种廉价的电动车进入了美国市场,吸引了一大批美国顾客。本田在贫困市场里建立起来的竞争优势,让他们打败了美国的摩托车制造商。

对于弥漫于当今世界的悲观情绪,本书堪称一剂动人心魄的解毒灵药。两位作者阐述了4大力量:指数型增长的技术,“DIY”创新者、科技慈善家和崛起中的10亿人,是如何“携手”解决人类面临的最大问题的。戴曼迪斯和科特勒描绘了这4大力量令人惊叹的影响力,并在此基础上提出了明确的变革目标,为政府、行业和企业家设定了战略路线图,同时还为我们提供了充分的保持乐观心态的理由。