富足-讀書筆記

彼得·戴曼迪斯,商業太空探索領域的領軍人物,一共創立了十幾家商業太空探索公司,已經把好幾位顧客送上了國際空間站。他還創立了X大獎基金會,用來鼓勵私人太空探索。斯蒂芬·科特勒,《紐約時報》、《大西洋月刊》等報刊的專欄作家。本書探討的,是一個關於全人類的宏大問題,即如何實現「全人類的富足」。作者認為高科技、創新者、科技慈善家,以及崛起中的10億人,這四股力量會幫助人類實現全面富足。

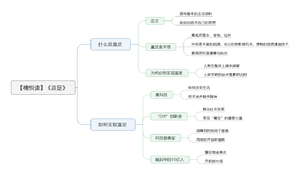

什麼是富足

這本書里所定義的富足,是讓生活在這個世界上的每個人,都能自由追求自己的夢想,而不是整天為生計奔波,為溫飽發愁。如現在全世界每分鐘就有7個人因為缺乏食物而死亡,有3個人因為喝受污染的水而死亡,有3個人死於空氣污染,有2個人死於瘧疾。

富足金字塔

作者在書中提出了「富足金字塔模型」的概念。富足金字塔由三層構成:最底層是水、食物、住所,中間層包括豐富的能源、充分的受教育機會、便利的信息通信技術,最高層則是健康與自由。這三者的組合,從短期來看,能提高人們的生活水平;長期來看,能促進商業貿易,促進分工協作,對實現富足是至關重要的。

現在貧困地區的居民,常常會因為一些很容易醫治的小病而死亡,如果能保證每個人都得到有效的醫療,保持健康,是實現富足的一個重要標誌。在健康的同時,自由也是不可或缺的,人們擁有自由,才能讓整個社會煥發活力,持續發展。作者認為,在未來的25年,也就是2035年前後,富足金字塔這三層目標都會實現。

認知偏差

很多人認為作者在胡說八道,25年的時間不可能實現富足,甚至有人認為,未來的趨勢是富人更富,窮人更窮,全人類的富足是不可能實現的。作者說,之所以有這樣的想法,其實根源在我們與生俱來的認知偏差。

所謂認知偏差,就是指我們根據一些表面現象和虛假信息做出的錯誤判斷。人類很多的認知偏差,是在進化的過程中保留下來的,這些被我們稱為「認知偏差」的認知模式,其實對原始人類的生存是至關重要的,只不過它們已經不適應現代社會了。

比如,咱們大腦中有一個部位叫杏仁核,它是一個預警系統。杏仁核負責憤怒、仇恨和恐懼等等原始情緒,總是處於高度戒備的狀態,任何可能威脅到我們生存的信息,都會刺激杏仁核,讓我們立馬做出逃跑或者戰鬥的反應。也就是說,我們天生對壞消息更敏感。但事實並沒有我們想得那麼糟。

人類一路發展至今,取得了很多進步,比如在提升效率方面。效率對人們的生活品質影響很大,因為每個人的時間都一樣,一天24小時,所以怎麼利用這24小時,決定了人們的生活質量。

比如,在美國,如果你的收入處於中等水平,到了晚上想開燈一小時,這個花費只需要工作不到半秒鐘就能掙出來。但假如你回到19世紀80年代,當時使用的是煤油燈,你得工作15個小時才能換取一小時的燈光。如果你回到公元前1750年,那時候人們照明用的是芝麻油,想要一小時的光亮,你得工作超過50個小時。換句話說,從節省時間的角度來考慮,如果你試着對今天的照明成本與公元前1750年利用芝麻油進行照明的成本進行比較,你會發現,兩者相差了350000倍。所以從時間的維度上看,人類辦事的效率是越來越高了。

人類不僅在不斷提高時間利用率,在其他方面也是不斷進步的,比如整體上越來越富裕,人均壽命也越來越長。根據書里給出的數據,今天的中國比50年前富裕了10倍,人均壽命延長了28年。根據聯合國的統計,在過去50年裡貧困人口減少的幅度,比之前500年的還要大。

還有很多人擔心未來的貧富差距會越來越大,但作者認為這種情況並不會發生,」著名經濟學家弗里德里希·哈耶克在他1960年出版的巨著《自由憲章》一書中寫道,「那麼獲取厚利的主要途徑,就不再是通過迎合少數富人的口味,而是通過滿足大眾的需求實現的。這樣一來,那些最初會加大不平等的力量到後來卻會有助於縮小不平等。」

所有這一切都說明,在過去的幾百年裡,人類獲得了長足的進步:更長壽了,更富有了,更健康了,生活也更安全了。人類擁有了更豐富的商品,更多的服務,更便利的交通,更海量的信息,更多的受教育機會;醫療保健更有保障了;通信手段更多樣化了;獲得了更廣泛的人權、更自由的民主制度;居住的房子也更堅固耐用了,而且人類文明的進步是「累積式」的,每一代人都站在巨人的肩膀上。也就是說,在通往富足的路上,我們並不是勻速前進,而是越跑越快。

如何實現富足

作者在書里提出,有四種力量,足以改變人類的未來、實現富足。這四種力量分別是:高科技、創新者、科技慈善家和崛起中的10億人。

高科技

作者認為想要真正影響到人們的生活,技術很重要,它是實現「富足」重要的推動力。作者相信技術的增長是呈指數級的,技術進步會越來越快。摩爾定律指出,每隔18個月,在一個集成電路芯片上的晶體管數目就會增加一倍,這實際上意味着,每過18個月,以同樣價格可以買到運行速度是原來兩倍的電腦。在1975年間,摩爾對摩爾定律進行了修正,把時間修正為每兩年增加一倍。但是不管怎樣,他所描述的這種增長模式仍然是指數型的。

比如,1982年最頂級的便攜式電腦,叫「奧斯本」,這個電腦有13公斤。到了2007年,蘋果發布的第一代 iPhone ,重量是135克,只有「奧斯本」的百分之一,但它的運行速度卻是「奧斯本」的150倍,內存是「奧斯本」的10萬倍。通過這個參數的對比,我們能感受到技術的發展是多麼的迅猛。

庫茲韋爾在一本書《奇點臨近》裡提出。現在一台普通電腦的運算速度是每秒1000億次,而人類大腦的運算速度是每秒1億億次,是計算機的十萬倍。根據摩爾定律來預測,再過15年,一台普通的電腦就能達到人腦的計算水平。再過23年,一台普通電腦在一秒鐘完成的計算量,相當於我們整個人類所有大腦計算能力的總和。 庫茲韋爾預測說,到了2045年,人類的生活方式會徹底改變,電腦會超越人腦,長生不老會成為現實,生物意義上的人會成為過去式,人體會經過各種改造。到了那天,富足也自然就實現了。人工智能、機器人技術、3D打印、醫學、納米技術等等領域,每天都有很多驚人的技術突破。這一切,都預示着奇點已經離我們越來越近了。

比如,人工智能。現在的人工智能還處於初期階段,更像是人工弱智。前幾年,IBM 發布了兩種芯片:第一種芯片技術,不受熱量的限制,能大大提升計算機的性能;第二種芯片技術能模仿人腦,會對各種情況作出不同反應,會自己從經驗教訓中學習。人工智能技術的成熟,會改變我們生活的方方面面,也許在不遠的未來,繁重的工作幾乎都會被人工智能代替,到那時候,人們不再為了生存而工作,都能自由地追求自己的夢想。

「DIY」創新者

DIY是「Do It Yourself」的英文縮寫,簡單來說,就是自己動手做產品。作者認為 DIY 型創新者是實現全球富足的一股重要力量,沒有 DIY 型創新者,就沒有硅谷的「車庫文化」和「創業浪潮」,也就不會誕生那麼多改變世界的創意和產品。事實證明,很多大公司認為不可能的事情,創新者們卻能給出一個完美的解決方案。

比如,1969年,美國政府耗資3億,研發了X-15火箭式飛機,它可以飛到了100千米的高度,是人類歷史上第一個進入太空的飛機。聽起來很牛,但有一個叫魯坦的人,他只用了一支30人的工程師團隊,2600萬美金,就研發出了載人航天飛機「太空一號」,而且這架飛機在每項測試中的表現都超過了X-15。太空一號的成功,改變了人們的觀念,之前人們認為,只有國家航空航天局、專業的宇航員才能進行太空旅行。 但魯坦的成功,顛覆了航空航天業根本的範式,對之後私人探索航空航天領域豎起了旗幟。比如埃隆∙馬斯克的公司 SpaceX ,在2016年的時候,首次實現了火箭回收,這個技術的突破意味着火箭發射的成本會大幅降低。馬斯克還設想,未來城市和城市之間可以用真空管道連接起來,然後把人裝到膠囊列車裡,這樣就能實現高速的運輸。這些創客們的想法,會真實地影響到人類的未來,讓全人類更快地實現富足。

科技慈善家

洛克菲勒等行業巨頭,儘管被人們稱為「強盜資本家」,但正是他們重寫了慈善事業的規則。比爾·蓋茨和馬克·扎克伯格這些在技術上獲得巨大成功的新一代企業家,更是實現富足的重要力量。他們年輕並富有理想,是新生代的慈善家。

比如,卡內基。卡內基堪稱是今天的科技慈善家的鼻祖。當沃倫·巴菲特試圖激發比爾·蓋茨的慈善之心時,他做的第一件事是,贈送給比爾·蓋茨一本卡內基撰寫的《財富的福音》。這本書試圖回答一個微妙的問題:作為文明基礎的那些法則已經使財富集中到了少數人的手中,既然如此,那麼管理財富的適當方式是什麼呢?卡內基認為,一個人的財富必須用於回報社會,讓世界變得更美好,而要做到這一點,最好的方法並不是把錢留給自己的孩子,也不是把財產遺贈給國家公共部門。卡內基特別熱衷的一件事情是,告訴別人應該如何幫助他人。因此,他的主要貢獻是建造了2500個公共圖書館。

像卡內基這樣的,都是老派的慈善家,他們在做慈善的時候,幾乎都是為自己的國家效力。因為當時的企業家,都是在一個區域性的世界裡工作和生活,所以他們對於非洲的貧困問題、印度的文盲問題這些離自己比較遠的問題並不關心。但是在過去的幾十年裡,這種情況有了很大的改變。 eBay 的第一任總裁傑夫∙斯科爾就說過,今天的科技慈善家完全是另一種人。現在是高科技革命的時代,需要兼顧全世界。科技慈善家們和傳統做慈善不一樣,他們會用捐款開創一條新路,這條新路既有盈利前景,又能解決社會問題。這樣做的好處是能吸引更多的資本投入。

比如,有一個叫「聰明人基金會」的慈善機構,他們是以盈利為目的的,但他們會把經營獲得的利潤投資給發展中國家,生產發展中國家急需的商品,比如近視眼鏡、蚊帳等物品。新型的科技慈善家重新定義了慈善,他們做的事情不再是給錢那麼簡單,他們還要把自己賺錢的方法應用到慈善事業當中。有了科技慈善家們的幫助,很多問題的解決都加快了速度,所以作者預測25年後,全人類都會實現富足。

崛起中的10億人

全世界生活在社會底層的最窮的人有10億,每天的生活費不足兩美元。但是近年來,這些人已經發展成了一個非常有利可圖的經濟市場。之前大多數人認為,窮人沒有消費力,不值得給他們提供專門的服務,想要幫助窮人,捐錢就好了。但作者認為,我們需要轉變這種思路,不要把窮人當成負擔、當成需要救濟的對象,而是要把他們當成消費者,為他們重新設計商業模式。這樣做既能幫助到窮人,又能開闢一個巨大的市場。

最佳的一個例子是電信公司格萊珉通信公司。雖然這個公司於1997年才在孟加拉國成立,但是截止到2011年2月,它已經在孟加拉國擁有了3000萬用戶。在它的發展過程中,格萊珉通信公司投入了16億美元用於建設電信網絡基礎設施。這也就意味着,它將在孟加拉國賺得的錢又全部用在了孟加拉國,即「取之於孟加拉國,用之於孟加拉國」。不過,這個公司的發展所帶來的更大影響在於,它減少了貧困。倫敦商業與金融學院的經濟學家指出,在發展中國家,每百人增加10部手機,就能使GDP增加0.6個百分點。所以給發展中國家提供商業服務,不僅能賺到錢,還能幫助當地窮人擺脫貧困,可以說是一舉兩得。

給底層市場提供服務,得到好處的不僅僅是窮人,對於製造商來說,也是有利可圖的。比如本田公司最開始生產一種非常便宜的電動自行車,主要的銷售目標是日本的貧困居民,結果到了20世紀60年代,這種廉價的電動車進入了美國市場,吸引了一大批美國顧客。本田在貧困市場裡建立起來的競爭優勢,讓他們打敗了美國的摩托車製造商。

對於瀰漫於當今世界的悲觀情緒,本書堪稱一劑動人心魄的解毒靈藥。兩位作者闡述了4大力量:指數型增長的技術,「DIY」創新者、科技慈善家和崛起中的10億人,是如何「攜手」解決人類面臨的最大問題的。戴曼迪斯和科特勒描繪了這4大力量令人驚嘆的影響力,並在此基礎上提出了明確的變革目標,為政府、行業和企業家設定了戰略路線圖,同時還為我們提供了充分的保持樂觀心態的理由。