市场推手-读书笔记

作者罗伯特·格雷菲尔德:纳斯达克董事长兼首席执行官,华尔街代表性人物,马拉松爱好者。格雷菲尔德技术出身,创建了全球第一个电子股票订单匹配系统。2003年,格雷菲尔德以首席执行官身份加入纳斯达克,通过“五步走”计划,迅速带领团队走出绝境,创造了全球金融史上伟大复兴的奇迹。他引领公司在未来的14年间主导完成了45次波澜壮波的行业收购,成功邀请了谷歌、Facebook、特斯拉、京东、网易、百度等互联网公司在纳斯达克IPO,并购北欧交易所集团OMX、费城证券交易所等行业翘楚,竞标纽约证券交易所、伦敦证券交易所、迪拜证券交易所等金融巨鳄,使纳斯达克从一个濒临倒闭的组织快速成长为全球金融市场的巨头。罗伯特·格雷菲尔德在这本书里回顾了他在纳斯达克的CEO生涯,分享了他带领纳斯达克走出绝境的传奇故事。他还在书中分享了管理者必备的领导特质。

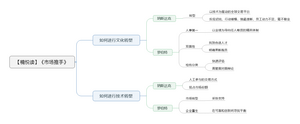

如何进行文化转型

加入纳斯达克之前,罗伯特曾是金融科技行业的创业者,还在一家大型软件和IT服务企业担任执行副总裁。他所在的领域发展迅速、充满刺激,他很热爱自己的工作,觉得开发新技术这件事既有创造性也有满足感,“仿佛拥有创造任何东西的自由”。而纳斯达克是一家受到政府严格监管的组织。从自由、快步行进的金融科技领域,跨入一举一动都备受关注的证券交易行业,这对罗伯特来说是职业生涯中的一个重大突破。对纳斯达克来说,聘用罗伯特这样创过业、懂技术的CEO,也是一项突破。此前,坐在纳斯达克最高职位上的通常都是金融界资历很深、备受尊敬的人。

纳斯达克为什么要选罗伯特?一个很重要的原因是,2003年,包括纳斯达克在内的各大交易所,都迎来了一场代际转变,为了与创新者竞争,满足客户对新技术的需要,他们必须变成更透明、公开,动作更快、以技术为驱动的全球交易平台。纳斯达克下定决心,把科技作为未来的发展方向,转变成一家科技公司。罗伯特就是那个被选中的人,可他没有先从技术层面下刀,而是先从文化转型开始。为什么先从文化下手呢?这是因为,纳斯达克当时的文化氛围,是一切创新的拦路虎。

罗伯特说,当时的纳斯达克反应迟钝,行动缓慢,独霸垄断,员工动力不足,毫不敬业。在这里工作的人习惯了朝九晚五,凡事有章可循,可以说,完全是科技企业的反面。这种文化氛围,其实是受到纳斯达克的母体组织美国证券商协会的影响,那里奉行的是:薪水优厚,工作时间规律、稳定,工作流程有规可循,福利待遇好。他要扭转这里陈旧的组织文化,打造出一套“以业绩为导向、任人唯贤的精英体制”。他是怎么做到的呢?那就是,“人事第一”,也就是说员工是最重要的资产。围绕着“人事第一”,于是罗伯特开展了一系列工作。我们来看他是怎么做的。

第一招是,践行“人事第一”的两面性。就是说,“人事第一”有两个面向,一面是温情的,努力为组织找到合适的人才,另一面是残酷的,尽快与不合适的人分道扬镳。面对臃肿、迟缓的纳斯达克,罗伯特就任后,立刻践行了“人事第一”残酷的那一面,他对公司、外界发出明确的信号:“我们进入了新世界,固守旧世界毫无益处。” 于是他开始裁员。在上班第一天上午8点之前,他就辞退了3个高管。第一年,他裁掉了将近25%的员工。在罗伯特看来,“在一家糟糕的组织里,良好的士气不值一提。” 那时的纳斯达克举步维艰,不停亏损,罗伯特宁愿暂时牺牲士气。明确果断的裁员行动,既替纳斯达克省去了无数个讨论会议,也避免了旷日持久的文化冲突。罗伯特也很快践行了“人事第一”温情的那一面。他为纳斯达克引入了很多专业精英,他们不仅是纳斯达克实现转型的核心人物,也帮助罗伯特补足了技术、能力、专业知识上的不足。

比如,在就任初期,罗伯特差点做出一个严重损害纳斯达克品牌的决定,幸好有团队拦住了他。纳斯达克在纽约时代广场有一个交易中心,来纳斯达克上市的创始人们在这里敲响开市钟。交易中心的外墙上有环绕式数字显示屏,播放市场新闻和头条消息,这就是人们都很熟悉的纳斯达克广告屏幕,被称为“世界第一屏”。

人们会把这个交易中心看作纳斯达克的品牌标志,然而在当时的罗伯特看来,这就是个烧钱的无底洞。罗伯特从财务导向视角出发,看到的情形是这样的:常年驻场的摄影师,每年要花掉公司25万美元;装扮这里的新鲜花朵一个星期就要花掉1000美元等等。他想把这个交易中心关掉,聚焦到核心业务上。在团队的帮助下,罗伯特才扭转了对这个交易中心的看法,意识到它的重要性。纳斯达克不仅要为企业提供上市服务,也会给创始人们创造出一个难忘的瞬间:“站到聚光灯下庆祝多年辛勤工作换回的人生巅峰。”

第二招是检伤分类,简单说就是,根据受伤的情形来决定治疗和处理的优先级。在他看来,转型过程中的领导者,就像灾区里的急救医生,需要迅速判断如何分配组织的精力和资源。也就是说,需要快速评估公司的各个项目、业务线和计划,决定救治哪些,放弃哪些。上任初期,罗伯特就像一个急救医生,纳斯达克内部有很多走投无路的项目,它们就像一个个没有医务人员诊断、治疗的伤员。出现这种局面是因为,当时的纳斯达克只有启动新项目的流程,没有相应的流程去评估项目的价值、及时终止项目。

罗伯特该怎么决定这些项目的去留呢?常见的做法之一是亲力亲为,可罗伯特不想独揽大权,这样很可能损失一些优秀项目,他希望能在团队的帮助下,做出明智又通情达理的决策。可是,一些相关项目的员工都有自己的立场,会想方设法保护自己的项目,这会给罗伯特带来不够客观的决策噪音。

对此罗伯特的解决方式很特别:让高管面对面进行辩论。在他看来,“辩论有助于阐明不可避免的权衡,帮你做出明智又通情达理的选择”。在纳斯达克,高管辩论要在会议室进行,每次都有十多名其他的高管出席,为了确保这些辩论是真诚、健康的,罗伯特还制定了一个规则:给辩论者分配相反的角色。

比如,要是某天的辩论主题是“纳斯达克日本分部:我们应该留着它还是关掉它”。罗伯特很可能会让支持保留日本分部的高管站到反对者的立场,这样能营造出激烈的比赛氛围。我们可能会担心,那些站在反对者角度的高管,会不会故意放水?罗伯特说,“站在自己并不支持的立场,人们才不会做出软弱无力的论证,他们懂的远比这要多”。

这种辩论会带来两个好处,一个是,罗伯特能在决策过程中相对完整地听到他需要听到的关键意见。另一个好处是,能够同步纳斯达克高管团队的共识,就像罗伯特所说,“不管一个项目最终是留下还是放弃,所有人都可以心满意足地认为,有关它未来走向的论据交代得清清楚楚。这有助于从高管团队获得更深层的接纳支持,并确保任何决定做出之后,我们都朝着同一个方向共同努力”。

如何进行技术转型

股票交易是纳斯达克的核心业务,可那时它陷入了麻烦,收入急剧下跌。纳斯达克的股票交易业务为什么会陷入麻烦,是什么导致这个“伤员”大出血呢?2003年时,证券交易所还没有实现电子化。纳斯达克算是当时比较先进的,拥有一套电子实时报价系统,可要想完成交易,人们还是要给纳斯达克认可的交易商打电话。这种有人工参与的交易方式,正在被竞争对手抢走市场份额。拿纳斯达克来说,在罗伯特加入这里的前几年,在纳斯达克上市的股票的交易,全都被纳斯达克认可的交易商控制,都会通过纳斯达克的系统来处理。而到罗伯特上任的时候,纳斯达克在这类股票交易中所占的份额,已经跌到13%左右。抢走客户、给纳斯达克和其他交易所带来麻烦的,不是某个人或某家公司,而是一股新的技术力量——ECN,也就是电子通信网络,简单说,这是一种以计算机为基础的交易系统,不仅可以发布报价,还可以通过电子方式自动撮合买卖家订单,执行这些订单。

比如,在纳斯达克,人们要给纳斯达克认可的交易商打电话,才能完成交易,而ECN能在一瞬间自动完成这步。越来越多的人开始转向使用这种技术的地方,抛弃了纳斯达克等传统交易所。

被客户抛弃这件事非常危险,不光是市场份额减少收入下降这么简单,会影响到纳斯达克的存亡,因为“流动性是一切股市的生命线”。流动性指的是,人们通过某个交易所买卖股票越容易,股票的交易量就越大,买卖也就越容易做成。抛弃纳斯达克的人越多,流动性就越差。

在这个生死存亡时刻,纳斯达克需要立刻采取行动。罗伯特并没有拉着团队低头做事,而是抬起头环顾四周,开始收购。他到了纳斯达克差不多一年后,从前东家的手里收购了一家名叫BRUT ECN的公司。罗伯特这样做,是为了稳定纳斯达克股票交易的市场份额,相当于先赶紧给“伤员”止血,再去治疗和上药。

从BRUT ECN获得的市场份额,是罗伯特为纳斯达克找到的一根万能杠杆,能在“无需投入最大的时间或资源的条件下产生最大的冲击力”。当时,纳斯达克的方方面面都需要这些市场份额,交易平台需要,上市公司需要,IPO业务需要,品牌需要,甚至可以说,纳斯达克的运势也需要。

罗伯特思考如何升级纳斯达克的技术时,好运气终于来了,经济形势发生了好转,罗伯特可以掀开发动机盖,仔细看看纳斯达克股票交易技术的“发动机”是什么样了。纳斯达克使用的”发动机“,是一套老旧的大型主机系统,而竞争对手们的系统迭代速度更快、更灵活。

2004年,纳斯达克的系统的确变得更灵活,迭代速度比之前更快,但在罗伯特看来,这样无法解决根本问题。竞争对手们的系统出问题了,调整完重启就能恢复正常,不用在乎可靠性。而纳斯达克却不一样,交易系统的正常运行时间要超过99.99%,稍微出点故障就会被全世界盯上。纳斯达克的技术要想进入新时代,不能模仿对手,必须获得一架新的、适用于自己的“发动机”。

对于“发动机”,罗伯特有两个选项,一是与一家欧洲公司合作开发,二是花大价钱买下市场上技术最好的公司INET。我们知道,罗伯特很喜欢开发新技术,但他的选择不是自己开发,而是在2005年收购了INET的母公司极讯,这笔收购让纳斯达克进入高杠杆的状态,背上了9.55亿美元的新债务。

可能有人会想,明明可以自己开发,为什么要花大钱买呢?是觉得纳斯达克做不出来吗?这就要说到,罗伯特在书里分享的一个重要策略了:“买下赢家”。曾经,罗伯特也倾向于自己研发新技术而不是收购,但前上司告诉他,“年轻人,你不明白,这不是承认失败。买下赢家这一招很灵。”

买下赢家有多灵呢?极讯能为纳斯达克带来很多好处。它拥有当时最先进的技术,技术架构很简单却很成熟,运行成本比许多竞争对手都低,能为纳斯达克节省大量时间和资源。同时,这笔收购也能在最大程度上降低失败的风险,因为能够成为行业赢家的企业,都通过了市场的检验。此外,极讯还拥有最大的市场份额。罗伯特在纳斯达克担任CEO期间,称得上是收购狂魔,总共进行了45次收购,当然,每次收购的目的都不一样,比如,收购BRUT是为了市场份额,收购极讯是为了技术,还有的收购是为了实现全球扩张。

这些投资和战略收购奏效了,2007年时,纳斯达克的交易平台领先于整个行业,用罗伯特自己的话说就是,“在技术上跌跌撞撞多年之后,纳斯达克终于找对了方向。我们拥有了血统最好的交易平台和与之相匹配的最优秀的技术团队。”