市場推手-讀書筆記

作者羅伯特·格雷菲爾德:納斯達克董事長兼首席執行官,華爾街代表性人物,馬拉松愛好者。格雷菲爾德技術出身,創建了全球第一個電子股票訂單匹配系統。2003年,格雷菲爾德以首席執行官身份加入納斯達克,通過「五步走」計劃,迅速帶領團隊走出絕境,創造了全球金融史上偉大復興的奇蹟。他引領公司在未來的14年間主導完成了45次波瀾壯波的行業收購,成功邀請了谷歌、Facebook、特斯拉、京東、網易、百度等互聯網公司在納斯達克IPO,併購北歐交易所集團OMX、費城證券交易所等行業翹楚,競標紐約證券交易所、倫敦證券交易所、迪拜證券交易所等金融巨鱷,使納斯達克從一個瀕臨倒閉的組織快速成長為全球金融市場的巨頭。羅伯特·格雷菲爾德在這本書里回顧了他在納斯達克的CEO生涯,分享了他帶領納斯達克走出絕境的傳奇故事。他還在書中分享了管理者必備的領導特質。

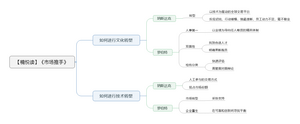

如何進行文化轉型

加入納斯達克之前,羅伯特曾是金融科技行業的創業者,還在一家大型軟件和IT服務企業擔任執行副總裁。他所在的領域發展迅速、充滿刺激,他很熱愛自己的工作,覺得開發新技術這件事既有創造性也有滿足感,「仿佛擁有創造任何東西的自由」。而納斯達克是一家受到政府嚴格監管的組織。從自由、快步行進的金融科技領域,跨入一舉一動都備受關注的證券交易行業,這對羅伯特來說是職業生涯中的一個重大突破。對納斯達克來說,聘用羅伯特這樣創過業、懂技術的CEO,也是一項突破。此前,坐在納斯達克最高職位上的通常都是金融界資歷很深、備受尊敬的人。

納斯達克為什麼要選羅伯特?一個很重要的原因是,2003年,包括納斯達克在內的各大交易所,都迎來了一場代際轉變,為了與創新者競爭,滿足客戶對新技術的需要,他們必須變成更透明、公開,動作更快、以技術為驅動的全球交易平台。納斯達克下定決心,把科技作為未來的發展方向,轉變成一家科技公司。羅伯特就是那個被選中的人,可他沒有先從技術層面下刀,而是先從文化轉型開始。為什麼先從文化下手呢?這是因為,納斯達克當時的文化氛圍,是一切創新的攔路虎。

羅伯特說,當時的納斯達克反應遲鈍,行動緩慢,獨霸壟斷,員工動力不足,毫不敬業。在這裡工作的人習慣了朝九晚五,凡事有章可循,可以說,完全是科技企業的反面。這種文化氛圍,其實是受到納斯達克的母體組織美國證券商協會的影響,那裡奉行的是:薪水優厚,工作時間規律、穩定,工作流程有規可循,福利待遇好。他要扭轉這裡陳舊的組織文化,打造出一套「以業績為導向、任人唯賢的精英體制」。他是怎麼做到的呢?那就是,「人事第一」,也就是說員工是最重要的資產。圍繞着「人事第一」,於是羅伯特開展了一系列工作。我們來看他是怎麼做的。

第一招是,踐行「人事第一」的兩面性。就是說,「人事第一」有兩個面向,一面是溫情的,努力為組織找到合適的人才,另一面是殘酷的,儘快與不合適的人分道揚鑣。面對臃腫、遲緩的納斯達克,羅伯特就任後,立刻踐行了「人事第一」殘酷的那一面,他對公司、外界發出明確的信號:「我們進入了新世界,固守舊世界毫無益處。」 於是他開始裁員。在上班第一天上午8點之前,他就辭退了3個高管。第一年,他裁掉了將近25%的員工。在羅伯特看來,「在一家糟糕的組織里,良好的士氣不值一提。」 那時的納斯達克舉步維艱,不停虧損,羅伯特寧願暫時犧牲士氣。明確果斷的裁員行動,既替納斯達克省去了無數個討論會議,也避免了曠日持久的文化衝突。羅伯特也很快踐行了「人事第一」溫情的那一面。他為納斯達克引入了很多專業精英,他們不僅是納斯達克實現轉型的核心人物,也幫助羅伯特補足了技術、能力、專業知識上的不足。

比如,在就任初期,羅伯特差點做出一個嚴重損害納斯達克品牌的決定,幸好有團隊攔住了他。納斯達克在紐約時代廣場有一個交易中心,來納斯達克上市的創始人們在這裡敲響開市鍾。交易中心的外牆上有環繞式數字顯示屏,播放市場新聞和頭條消息,這就是人們都很熟悉的納斯達克廣告屏幕,被稱為「世界第一屏」。

人們會把這個交易中心看作納斯達克的品牌標誌,然而在當時的羅伯特看來,這就是個燒錢的無底洞。羅伯特從財務導向視角出發,看到的情形是這樣的:常年駐場的攝影師,每年要花掉公司25萬美元;裝扮這裡的新鮮花朵一個星期就要花掉1000美元等等。他想把這個交易中心關掉,聚焦到核心業務上。在團隊的幫助下,羅伯特才扭轉了對這個交易中心的看法,意識到它的重要性。納斯達克不僅要為企業提供上市服務,也會給創始人們創造出一個難忘的瞬間:「站到聚光燈下慶祝多年辛勤工作換回的人生巔峰。」

第二招是檢傷分類,簡單說就是,根據受傷的情形來決定治療和處理的優先級。在他看來,轉型過程中的領導者,就像災區裡的急救醫生,需要迅速判斷如何分配組織的精力和資源。也就是說,需要快速評估公司的各個項目、業務線和計劃,決定救治哪些,放棄哪些。上任初期,羅伯特就像一個急救醫生,納斯達克內部有很多走投無路的項目,它們就像一個個沒有醫務人員診斷、治療的傷員。出現這種局面是因為,當時的納斯達克只有啟動新項目的流程,沒有相應的流程去評估項目的價值、及時終止項目。

羅伯特該怎麼決定這些項目的去留呢?常見的做法之一是親力親為,可羅伯特不想獨攬大權,這樣很可能損失一些優秀項目,他希望能在團隊的幫助下,做出明智又通情達理的決策。可是,一些相關項目的員工都有自己的立場,會想方設法保護自己的項目,這會給羅伯特帶來不夠客觀的決策噪音。

對此羅伯特的解決方式很特別:讓高管面對面進行辯論。在他看來,「辯論有助於闡明不可避免的權衡,幫你做出明智又通情達理的選擇」。在納斯達克,高管辯論要在會議室進行,每次都有十多名其他的高管出席,為了確保這些辯論是真誠、健康的,羅伯特還制定了一個規則:給辯論者分配相反的角色。

比如,要是某天的辯論主題是「納斯達克日本分部:我們應該留着它還是關掉它」。羅伯特很可能會讓支持保留日本分部的高管站到反對者的立場,這樣能營造出激烈的比賽氛圍。我們可能會擔心,那些站在反對者角度的高管,會不會故意放水?羅伯特說,「站在自己並不支持的立場,人們才不會做出軟弱無力的論證,他們懂的遠比這要多」。

這種辯論會帶來兩個好處,一個是,羅伯特能在決策過程中相對完整地聽到他需要聽到的關鍵意見。另一個好處是,能夠同步納斯達克高管團隊的共識,就像羅伯特所說,「不管一個項目最終是留下還是放棄,所有人都可以心滿意足地認為,有關它未來走向的論據交代得清清楚楚。這有助於從高管團隊獲得更深層的接納支持,並確保任何決定做出之後,我們都朝着同一個方向共同努力」。

如何進行技術轉型

股票交易是納斯達克的核心業務,可那時它陷入了麻煩,收入急劇下跌。納斯達克的股票交易業務為什麼會陷入麻煩,是什麼導致這個「傷員」大出血呢?2003年時,證券交易所還沒有實現電子化。納斯達克算是當時比較先進的,擁有一套電子實時報價系統,可要想完成交易,人們還是要給納斯達克認可的交易商打電話。這種有人工參與的交易方式,正在被競爭對手搶走市場份額。拿納斯達克來說,在羅伯特加入這裡的前幾年,在納斯達克上市的股票的交易,全都被納斯達克認可的交易商控制,都會通過納斯達克的系統來處理。而到羅伯特上任的時候,納斯達克在這類股票交易中所占的份額,已經跌到13%左右。搶走客戶、給納斯達克和其他交易所帶來麻煩的,不是某個人或某家公司,而是一股新的技術力量——ECN,也就是電子通信網絡,簡單說,這是一種以計算機為基礎的交易系統,不僅可以發布報價,還可以通過電子方式自動撮合買賣家訂單,執行這些訂單。

比如,在納斯達克,人們要給納斯達克認可的交易商打電話,才能完成交易,而ECN能在一瞬間自動完成這步。越來越多的人開始轉向使用這種技術的地方,拋棄了納斯達克等傳統交易所。

被客戶拋棄這件事非常危險,不光是市場份額減少收入下降這麼簡單,會影響到納斯達克的存亡,因為「流動性是一切股市的生命線」。流動性指的是,人們通過某個交易所買賣股票越容易,股票的交易量就越大,買賣也就越容易做成。拋棄納斯達克的人越多,流動性就越差。

在這個生死存亡時刻,納斯達克需要立刻採取行動。羅伯特並沒有拉着團隊低頭做事,而是抬起頭環顧四周,開始收購。他到了納斯達克差不多一年後,從前東家的手裡收購了一家名叫BRUT ECN的公司。羅伯特這樣做,是為了穩定納斯達克股票交易的市場份額,相當於先趕緊給「傷員」止血,再去治療和上藥。

從BRUT ECN獲得的市場份額,是羅伯特為納斯達克找到的一根萬能槓桿,能在「無需投入最大的時間或資源的條件下產生最大的衝擊力」。當時,納斯達克的方方面面都需要這些市場份額,交易平台需要,上市公司需要,IPO業務需要,品牌需要,甚至可以說,納斯達克的運勢也需要。

羅伯特思考如何升級納斯達克的技術時,好運氣終於來了,經濟形勢發生了好轉,羅伯特可以掀開發動機蓋,仔細看看納斯達克股票交易技術的「發動機」是什麼樣了。納斯達克使用的」發動機「,是一套老舊的大型主機系統,而競爭對手們的系統迭代速度更快、更靈活。

2004年,納斯達克的系統的確變得更靈活,迭代速度比之前更快,但在羅伯特看來,這樣無法解決根本問題。競爭對手們的系統出問題了,調整完重啟就能恢復正常,不用在乎可靠性。而納斯達克卻不一樣,交易系統的正常運行時間要超過99.99%,稍微出點故障就會被全世界盯上。納斯達克的技術要想進入新時代,不能模仿對手,必須獲得一架新的、適用於自己的「發動機」。

對於「發動機」,羅伯特有兩個選項,一是與一家歐洲公司合作開發,二是花大價錢買下市場上技術最好的公司INET。我們知道,羅伯特很喜歡開發新技術,但他的選擇不是自己開發,而是在2005年收購了INET的母公司極訊,這筆收購讓納斯達克進入高槓桿的狀態,背上了9.55億美元的新債務。

可能有人會想,明明可以自己開發,為什麼要花大錢買呢?是覺得納斯達克做不出來嗎?這就要說到,羅伯特在書里分享的一個重要策略了:「買下贏家」。曾經,羅伯特也傾向於自己研發新技術而不是收購,但前上司告訴他,「年輕人,你不明白,這不是承認失敗。買下贏家這一招很靈。」

買下贏家有多靈呢?極訊能為納斯達克帶來很多好處。它擁有當時最先進的技術,技術架構很簡單卻很成熟,運行成本比許多競爭對手都低,能為納斯達克節省大量時間和資源。同時,這筆收購也能在最大程度上降低失敗的風險,因為能夠成為行業贏家的企業,都通過了市場的檢驗。此外,極訊還擁有最大的市場份額。羅伯特在納斯達克擔任CEO期間,稱得上是收購狂魔,總共進行了45次收購,當然,每次收購的目的都不一樣,比如,收購BRUT是為了市場份額,收購極訊是為了技術,還有的收購是為了實現全球擴張。

這些投資和戰略收購奏效了,2007年時,納斯達克的交易平台領先於整個行業,用羅伯特自己的話說就是,「在技術上跌跌撞撞多年之後,納斯達克終於找對了方向。我們擁有了血統最好的交易平台和與之相匹配的最優秀的技術團隊。」