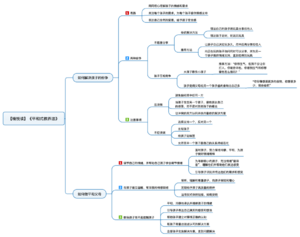

平和式教养法-读书笔记

《平和式教养法》这本书里面用跟大部分育儿书不同的视角,把关于养育孩子的笔墨更多放在了孩子之间的关系上。从孩子的视角出发,帮你了解孩子眼里多了一个弟弟或妹妹,对孩子来说究竟是值得高兴的事,还是人生的重大危机?当孩子争吵的时候,背后的原因究竟是什么?我们可以如何预防和解决?

如何解决孩子的纷争?

为什么孩子之间会产纷争?从父母的角度来看,新到来的弟弟妹妹是无价之宝,是哥哥姐姐的同胞,是可以陪伴哥哥姐姐终生的朋友。但是从孩子的角度,从大宝们的角度来说,那却是一个灾难,因为爱和敌意伴随着小生命到来了。因此,所有的兄弟姐妹都会互相怀有一些敌意,而且一些我们无法控制的因素也能造成同胞关系的紧张。当父母忙着照顾弟弟妹妹,不得不让大宝等待一会儿的时候,他就会觉得他不再优先获得他生存所需要的东西了,人类潜意识里的生存本能会让他感到害怕。当然,同胞之爱与敌意一样与生俱来,父母可以帮助孩子用爱意战胜不可避免的嫉妒。事实上,影响孩子关系的最重要的因素恰好处于父母的控制范围内。

作为大人我们会觉得是一视同仁,但是对于孩子来说并不是。虽然我们觉得孩子需要的爱、食物、保护、陪伴等等都是足够的,但是问题在于,我们的孩子他是不可能理智地、宏观地看待所发生的一切的。孩子会觉得,不能优先获得就等于没有获得。因为弟弟妹妹的到来,他不再拥有父母的爱、保护、关注的视线等等他一切在意的东西,也有可能会被抛弃,所以他的敌意随之而来。那我们怎么跨越孩子的敌意,去帮助他们培养同胞之间的爱呢?书中首先把孩子的纷争分成了两种:一种是不愿意分享引起的纷争,一种是互相竞争而产生的纷争。针对这两种不同的情况,在处理上也有不同的思路。

不愿意分享引起纷争

我们先说不愿意分享引起的纷争,这应该是孩子们最常见的吵架原因。不管是在家里,还是在幼儿园,几乎各种场合都可以看到,孩子们为了争夺某样心爱的玩具而大打出手。这个时候我们应该怎么办呢?

很多父母会说,当然是教育孩子学会分享,让孩子让孩子在未来能够成为慷慨、大方、有同理心、有协作意识的人。在这一系列的正确动机之下,我们就会跟孩子说:“你要让着弟弟妹妹,快把玩具给弟弟妹妹玩一会儿。”最后这场纷争就会以某个孩子大呼不公平而画上句号。但是作为父母,我们真的应该这样去介入,这样去做吗?

但作者说,孩子们把玩具视为珍贵的财产,甚至对于一些年幼的孩子来说,玩具比所谓的财产重要多了,它们是孩子用来探索世界,跟这个世界建立关系的工具。所以我们经常会听到孩子大喊说:“这是我的。”其实,他并不明白这个“我的”到底是什么意思,只是单纯地要控制住如何使用这件东西。他的幸福感也一直取决于跟自己关系密切的这些东西。虽然随着孩子一天天长大,他们会逐渐产生新的爱好,并且放弃旧玩具,而且在分享这件事上会越做越好,但是旧的玩具依旧和孩子有着非常深的感情链接。有些时候即使孩子长大了,他也不愿意把旧玩具分给别人玩。

所以,我们强迫孩子分享的行为似乎是不对的。这会让孩子觉得,你站在他的对立面上出卖了他。更强大的敌人把自己的珍贵财产给抢走了,你就成了他未来抢夺东西的一个榜样。你抢了他,他就可以抢别人,当孩子知道大人会抢他的玩具的时候,孩子不仅不会变得慷慨,反而会对玩具拥有更强烈的占有欲。

比如,作者给她自己两岁的儿子买了一辆可以开的玩具车,孩子特别喜欢,恨不得天天都坐在上头。玩具车买回来一天多之后,作者的弟弟带着他的儿子来家玩,这个男孩和作者的孩子同龄,那肯定想开这个车。一场争执即刻爆发,这时候应该怎么办呢?

后来作者反思说,其实最好的办法就是,在侄子到来之前提前预料到这件事,干脆把玩具车收起来。但是很可惜作者没有来得及这样做。那一次作者看到自己儿子第一次拒绝与别人分享玩具,她完全没有想到会发生这样的事。于是她的儿子就继续开着小车,而她的侄子看到自己哥哥开着车,就更加激动。

很多家长可能会说,作者应该让自己的儿子下车,要让孩子学会分享,让给表弟玩,但是作者没有这样做。她说尽管她并不害怕她的强制行为会让儿子情绪失控,但从学术角度上来说,两岁的孩子根本没有做好分享的准备,而且以她对儿子的理解,如果她让儿子下车,她儿子会觉得自己被妈妈出卖了,并且永远不会明白为什么他被要求放弃自己最宝贵的财产,交给另外一个孩子。强迫孩子,无法帮助孩子学会慷慨地分享。

这里要注意的是,强迫分享包括了你用语言、行为让孩子把玩具让出来,比如你对孩子凶道,“快把玩具给弟弟”,或者直接把玩具从孩子手里抢过来。同时,强制也包括了按照大人的要求进行分享,比如大人会说:“你们每人轮流玩五分钟。”

作者引用了舒梅克《不分享也OK》这本书里的一个观点:按照大人的要求进行分享,会中断游戏,削弱亲子信任,并教导虚假的慷慨。因为你依旧是在强迫孩子定时地轮流,他们的注意力就很难在玩耍的乐趣上,而是在关注着时间,关注着占有。

在没有玩够的情况下,看到别的孩子拥有了自己心爱的玩具,那孩子是不能感受到所谓慷慨的魅力的,也没有办法自发地去分享。所以强制共享只会破坏孩子玩耍的乐趣,我们的参与不仅没有让两个孩子学会礼让,还破坏了他们之间的关系。那作者怎么做的呢?就是让孩子自由地使用玩具,让他自己决定玩多久,充分享受之后,再用开放的心态分享给别人,获得自我满足。利用这一点来引导孩子学会分享的关键是,什么时候分享要由玩具的拥有者来决定。

你可能会说,那孩子的弟弟肯定会哭啊,不给可以怎么行?作者说不要畏惧孩子哭,因为让孩子哭出来并不是一件坏事。当孩子因为想要别人的玩具哭出来的时候,很可能他就是需要机会哭,玩具只是最后一根稻草,他觉得得到那个玩具事情能变好。一旦他哭出来,他其实并不在意那个玩具了,他只是在尝试体会他的情绪或者管理他的情绪。他固执的表现更多的是因为情绪的困扰,而不是任何的玩具。

到最后,孩子就会理解别人的东西别人有决定权,那我的东西我也有决定权;别人玩自己东西的时候,我应该等待;那当别人想玩我的东西的时候,别人也应该等待我。

互相竞争产生纷争

这个时候,这不公平,成了一个高频词汇。在很多事情上,孩子都会觉得父母做的不公平,尽管你已经尽力想做到公平,但是你的孩子却坚持在每一件事情上都有竞争一番。这其实是因为孩子之间天生就存在着互相竞争的关系,有时候不管我们怎么引导,他们之间还是会产生非常多大大小小的矛盾。作者除了提醒我们不要惩罚和纵容孩子,去激化孩子之间的矛盾之外,还有两个方法。

第一个是移情。简单地说,就是转移孩子们的注意力。

比如,两个孩子吵架了,小的孩子哭了起来,这时候你可以设置限制的同时,承认孩子的感受和需求。你不要说:“不要向妹妹大喊,你会让她哭得更厉害。”你要尝试说:“我知道,妹妹的哭声太大了,震得你耳朵难受,我也觉得难受,但是你不能向她大喊,这样会吓到她,让她哭得更厉害。” 再比如,大孩子欺负小孩子,你也可以用移情的方式去设置限制,重新调整孩子的冲动。不要说:“你欺负人,够了,我要惩罚你。”而要尝试说:“你很生气,但我不会让你打弟弟。你能告诉他,你有多么生气和他需要做什么吗?”

第二个方法,是关注每个孩子的需求。

关注每个孩子的需要,而不是关注他们因何比较或竞争。当孩子指责你偏爱自己的兄弟姐妹时,凭直觉你会知道,这是一个严重的指控。在一定程度上,他们是说你没有足够地爱和保护他们,因为你向着他们的妹妹。可以理解的是,你希望说明究竟是怎么回事。但这场战斗你永远不会赢。

这种情况下,你一定要避免陷入争论,比如说:“我没有给他更多,你看,你的东西和他的一样多!”不要这样说,只需要引导孩子表达自己,无须提及他的兄弟姐妹,并让他确信你总是会给每个人足够的东西:你可以说:“你好像想要更多的面条。告诉我你要多少,我会给你盛的。”

父母要做的是让他们能够充分表达自己的感受,充分说出自己当时对这件事情的想法、需求。让他们彼此去倾听,建立换位思考的能力。你要相信,只要你的处理方式是平和、善意的,是尊重双方的,他们一定能够达成在他们自主的情况下的彼此谅解和理解。这时候你如果武断地主张正义,恰恰就做到了所谓平和式教养的相反方向去了。

吵架在任何人际关系当中都是再正常不过的了。即使你做了一系列的努力,但吵不吵架这件事不取决于你,两个孩子还是可能会闹得不可开交。在情绪的控制之下,孩子们可能会做一些你不能接受的事,比如说打人。不要因此就评判说,我生了一个坏孩子。在情绪当中做一些不理智的事情,我们大人都有可能会犯这样的错误,更何况是一个还很难控制自己情绪的孩子呢?当孩子有这样表现的时候,他的内心只会比我们更痛苦。

吵架在心理学上其实正是一段关系的关键时刻,它不意味着一段关系的破裂,处理得当,反而可以让一段关系变得更紧密。因此,吵架可以是我们回应孩子的呼救,不再让他苦苦挣扎的好机会。

当孩子们发生争吵并且停止的时候,我们可以找一件宽松的成人T恤,用黑色的马克笔写上:我们和睦相处。让两个孩子都钻进去,强迫他们的身体完全互相接触。身体接触在心理治疗上是一个很常见的方法。而当某个孩子觉得不公平,被忽视的时候,你也完全可以用身体接触的方法去弥补孩子。

比如:“妈妈让你觉得不公平了是吗?那都是妈妈不好,让我补偿你一百个亲亲和抱抱吧。”通过身体的接触,可以很好地打消孩子觉得爸爸妈妈不在意我,偏向弟弟妹妹之类的想法。

接着,我们可以和孩子一起坐下来,让每个孩子都给另一个孩子讲讲自己不开心的事。这样不仅每个孩子都能感受到被倾听,还可以让他们进行换位思考,产生同理心,最终帮助他们共同找到一个解决方案。

如果是年纪比较小的孩子,那我们也要做好孩子的翻译官,帮孩子说出他想说的话。你可以对大宝说:“你把妹妹抱起来,她会大声哭叫,你听到了吗?听起来她好像希望你把她放下。”你可以说:“哥哥说住手,这说明哥哥不希望你去打扰他。”

我们的工作是在孩子之间搭建一条沟通的桥梁,帮助每个人都表达自己的需求或者是感受。一旦我们帮他们搭建了这样的桥梁之后,他们就会共同努力解决掉那些不可避免出现的问题。

当然还有几个需要注意的是:一定要避免偏袒其中任何一方,哪怕明显是其中一个孩子正确。我们只需要帮他们梳理这个冲突的过程就可以了,千万不要选边站,这样你会很危险。第二,在这个过程当中,如果一个孩子攻击了对方,可以请他表达自己的感受,而不是继续发表对其他孩子的看法。可以是“你这么去欺负别人或者打别人,你怎么了,你什么感觉?”而不是让他去评价和指责另外一方。第三,要让双方都认同并且执行最终的解决方案,一旦有其中一方出现不遵守的情况,就需要帮助他重新建立对这件事情的认知。

如何成为平和父母

作为父母我们到底应该怎么做?每个家庭都有自己的养育风格,养育方式,也有属于这个家庭的育儿智慧。很多妈妈即便不看任何育儿书,都可以做到不焦虑、不暴躁,也可以很好地处理跟孩子的关系,孩子也长成了别人家的孩子。这很可能是因为,这位妈妈听从了自己做妈妈的本能,平和地、充满善意地去解决孩子们的问题,一次次地理解孩子的无理取闹。

当我们用这样的方式持之以恒地去解决冲突,我们的孩子自然就会慢慢地学会表达自己的感情,他会学习我们的沟通方式,他会意识到,在每段关系当中都有可能会出现分歧,但只要他学会了用尊重的方式来解决问题,就更容易被他人理解和认同。孩子们总是从我们对待他的方式当中获得力量的。父母暴躁的家庭,往往会养育出暴躁的孩子,平和的父母也更容易养育出平和的孩子。

因为你在一次次问题的处理当中,教会了他如何控制自己的情绪,以及用什么样的情绪去面对问题,这才是最正确也是最关键的。其次是包容心、善良还有耐心。你对待孩子的方式,就是孩子处理类似问题的一个模板。当你平和地面对他,积极地沟通、解决问题,你的包容、善良、耐心都会刻在孩子的心里。最后,如果你和孩子的深刻链接能给孩子力量,他会活出自己的人生。具体怎么做呢?

调节自己的情绪,并帮助孩子学会调节情绪

作为父母我们要保持冷静,平息孩子的情绪风暴。 因为父母是孩子的榜样,孩子会使用你的语言和语气对自己的兄弟姐妹说话,所以,善于情绪调节的父母,他们的孩子也会调节自己的感情,从而学会管理自己的感觉和行为——包括对兄弟姐妹采取的态度和行为。他们可以更容易地平静自己,所以冲突较少。

重视与孩子的温暖联结

每个孩子都需要感到被倾听、理解和尊重,使他可以做自己,否则他会感到不安并行为出格。此外还有另一个巨大的好处:联结促使孩子跟随我们的指引。只有在我们拥有体力优势的时候,使用武力迫使孩子配合我们的模式才会奏效。

教导而非控制

很多人都觉得严格的父母才会培养出所谓的乖孩子,但这根本不是真的。对纪律的研究一致显示,严格或独裁的幼儿教育实际上只能培养出低自尊的孩子,他们的行为不如其他孩子,并因此受到更多的惩罚!

惩罚带来的另一个问题是,如果(受到惩罚后)孩子的行为不是他真实的选择,他就不真正“拥有”这个行为,他就没有内在的意愿去做“正确的事情”。所以,做一个平和式的父母对孩子来说是很重要的。