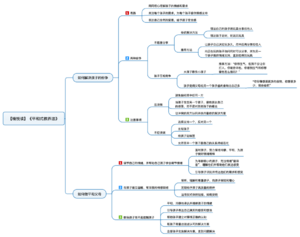

平和式教養法-讀書筆記

《平和式教養法》這本書裡面用跟大部分育兒書不同的視角,把關於養育孩子的筆墨更多放在了孩子之間的關係上。從孩子的視角出發,幫你了解孩子眼裡多了一個弟弟或妹妹,對孩子來說究竟是值得高興的事,還是人生的重大危機?當孩子爭吵的時候,背後的原因究竟是什麼?我們可以如何預防和解決?

如何解決孩子的紛爭?

為什麼孩子之間會產紛爭?從父母的角度來看,新到來的弟弟妹妹是無價之寶,是哥哥姐姐的同胞,是可以陪伴哥哥姐姐終生的朋友。但是從孩子的角度,從大寶們的角度來說,那卻是一個災難,因為愛和敵意伴隨着小生命到來了。因此,所有的兄弟姐妹都會互相懷有一些敵意,而且一些我們無法控制的因素也能造成同胞關係的緊張。當父母忙着照顧弟弟妹妹,不得不讓大寶等待一會兒的時候,他就會覺得他不再優先獲得他生存所需要的東西了,人類潛意識裡的生存本能會讓他感到害怕。當然,同胞之愛與敵意一樣與生俱來,父母可以幫助孩子用愛意戰勝不可避免的嫉妒。事實上,影響孩子關係的最重要的因素恰好處於父母的控制範圍內。

作為大人我們會覺得是一視同仁,但是對於孩子來說並不是。雖然我們覺得孩子需要的愛、食物、保護、陪伴等等都是足夠的,但是問題在於,我們的孩子他是不可能理智地、宏觀地看待所發生的一切的。孩子會覺得,不能優先獲得就等於沒有獲得。因為弟弟妹妹的到來,他不再擁有父母的愛、保護、關注的視線等等他一切在意的東西,也有可能會被拋棄,所以他的敵意隨之而來。那我們怎麼跨越孩子的敵意,去幫助他們培養同胞之間的愛呢?書中首先把孩子的紛爭分成了兩種:一種是不願意分享引起的紛爭,一種是互相競爭而產生的紛爭。針對這兩種不同的情況,在處理上也有不同的思路。

不願意分享引起紛爭

我們先說不願意分享引起的紛爭,這應該是孩子們最常見的吵架原因。不管是在家裡,還是在幼兒園,幾乎各種場合都可以看到,孩子們為了爭奪某樣心愛的玩具而大打出手。這個時候我們應該怎麼辦呢?

很多父母會說,當然是教育孩子學會分享,讓孩子讓孩子在未來能夠成為慷慨、大方、有同理心、有協作意識的人。在這一系列的正確動機之下,我們就會跟孩子說:「你要讓着弟弟妹妹,快把玩具給弟弟妹妹玩一會兒。」最後這場紛爭就會以某個孩子大呼不公平而畫上句號。但是作為父母,我們真的應該這樣去介入,這樣去做嗎?

但作者說,孩子們把玩具視為珍貴的財產,甚至對於一些年幼的孩子來說,玩具比所謂的財產重要多了,它們是孩子用來探索世界,跟這個世界建立關係的工具。所以我們經常會聽到孩子大喊說:「這是我的。」其實,他並不明白這個「我的」到底是什麼意思,只是單純地要控制住如何使用這件東西。他的幸福感也一直取決於跟自己關係密切的這些東西。雖然隨着孩子一天天長大,他們會逐漸產生新的愛好,並且放棄舊玩具,而且在分享這件事上會越做越好,但是舊的玩具依舊和孩子有着非常深的感情鏈接。有些時候即使孩子長大了,他也不願意把舊玩具分給別人玩。

所以,我們強迫孩子分享的行為似乎是不對的。這會讓孩子覺得,你站在他的對立面上出賣了他。更強大的敵人把自己的珍貴財產給搶走了,你就成了他未來搶奪東西的一個榜樣。你搶了他,他就可以搶別人,當孩子知道大人會搶他的玩具的時候,孩子不僅不會變得慷慨,反而會對玩具擁有更強烈的占有欲。

比如,作者給她自己兩歲的兒子買了一輛可以開的玩具車,孩子特別喜歡,恨不得天天都坐在上頭。玩具車買回來一天多之後,作者的弟弟帶着他的兒子來家玩,這個男孩和作者的孩子同齡,那肯定想開這個車。一場爭執即刻爆發,這時候應該怎麼辦呢?

後來作者反思說,其實最好的辦法就是,在侄子到來之前提前預料到這件事,乾脆把玩具車收起來。但是很可惜作者沒有來得及這樣做。那一次作者看到自己兒子第一次拒絕與別人分享玩具,她完全沒有想到會發生這樣的事。於是她的兒子就繼續開着小車,而她的侄子看到自己哥哥開着車,就更加激動。

很多家長可能會說,作者應該讓自己的兒子下車,要讓孩子學會分享,讓給表弟玩,但是作者沒有這樣做。她說儘管她並不害怕她的強制行為會讓兒子情緒失控,但從學術角度上來說,兩歲的孩子根本沒有做好分享的準備,而且以她對兒子的理解,如果她讓兒子下車,她兒子會覺得自己被媽媽出賣了,並且永遠不會明白為什麼他被要求放棄自己最寶貴的財產,交給另外一個孩子。強迫孩子,無法幫助孩子學會慷慨地分享。

這裡要注意的是,強迫分享包括了你用語言、行為讓孩子把玩具讓出來,比如你對孩子凶道,「快把玩具給弟弟」,或者直接把玩具從孩子手裡搶過來。同時,強制也包括了按照大人的要求進行分享,比如大人會說:「你們每人輪流玩五分鐘。」

作者引用了舒梅克《不分享也OK》這本書里的一個觀點:按照大人的要求進行分享,會中斷遊戲,削弱親子信任,並教導虛假的慷慨。因為你依舊是在強迫孩子定時地輪流,他們的注意力就很難在玩耍的樂趣上,而是在關注着時間,關注着占有。

在沒有玩夠的情況下,看到別的孩子擁有了自己心愛的玩具,那孩子是不能感受到所謂慷慨的魅力的,也沒有辦法自發地去分享。所以強制共享只會破壞孩子玩耍的樂趣,我們的參與不僅沒有讓兩個孩子學會禮讓,還破壞了他們之間的關係。那作者怎麼做的呢?就是讓孩子自由地使用玩具,讓他自己決定玩多久,充分享受之後,再用開放的心態分享給別人,獲得自我滿足。利用這一點來引導孩子學會分享的關鍵是,什麼時候分享要由玩具的擁有者來決定。

你可能會說,那孩子的弟弟肯定會哭啊,不給可以怎麼行?作者說不要畏懼孩子哭,因為讓孩子哭出來並不是一件壞事。當孩子因為想要別人的玩具哭出來的時候,很可能他就是需要機會哭,玩具只是最後一根稻草,他覺得得到那個玩具事情能變好。一旦他哭出來,他其實並不在意那個玩具了,他只是在嘗試體會他的情緒或者管理他的情緒。他固執的表現更多的是因為情緒的困擾,而不是任何的玩具。

到最後,孩子就會理解別人的東西別人有決定權,那我的東西我也有決定權;別人玩自己東西的時候,我應該等待;那當別人想玩我的東西的時候,別人也應該等待我。

互相競爭產生紛爭

這個時候,這不公平,成了一個高頻詞彙。在很多事情上,孩子都會覺得父母做的不公平,儘管你已經盡力想做到公平,但是你的孩子卻堅持在每一件事情上都有競爭一番。這其實是因為孩子之間天生就存在着互相競爭的關係,有時候不管我們怎麼引導,他們之間還是會產生非常多大大小小的矛盾。作者除了提醒我們不要懲罰和縱容孩子,去激化孩子之間的矛盾之外,還有兩個方法。

第一個是移情。簡單地說,就是轉移孩子們的注意力。

比如,兩個孩子吵架了,小的孩子哭了起來,這時候你可以設置限制的同時,承認孩子的感受和需求。你不要說:「不要向妹妹大喊,你會讓她哭得更厲害。」你要嘗試說:「我知道,妹妹的哭聲太大了,震得你耳朵難受,我也覺得難受,但是你不能向她大喊,這樣會嚇到她,讓她哭得更厲害。」 再比如,大孩子欺負小孩子,你也可以用移情的方式去設置限制,重新調整孩子的衝動。不要說:「你欺負人,夠了,我要懲罰你。」而要嘗試說:「你很生氣,但我不會讓你打弟弟。你能告訴他,你有多麼生氣和他需要做什麼嗎?」

第二個方法,是關注每個孩子的需求。

關注每個孩子的需要,而不是關注他們因何比較或競爭。當孩子指責你偏愛自己的兄弟姐妹時,憑直覺你會知道,這是一個嚴重的指控。在一定程度上,他們是說你沒有足夠地愛和保護他們,因為你向着他們的妹妹。可以理解的是,你希望說明究竟是怎麼回事。但這場戰鬥你永遠不會贏。

這種情況下,你一定要避免陷入爭論,比如說:「我沒有給他更多,你看,你的東西和他的一樣多!」不要這樣說,只需要引導孩子表達自己,無須提及他的兄弟姐妹,並讓他確信你總是會給每個人足夠的東西:你可以說:「你好像想要更多的麵條。告訴我你要多少,我會給你盛的。」

父母要做的是讓他們能夠充分表達自己的感受,充分說出自己當時對這件事情的想法、需求。讓他們彼此去傾聽,建立換位思考的能力。你要相信,只要你的處理方式是平和、善意的,是尊重雙方的,他們一定能夠達成在他們自主的情況下的彼此諒解和理解。這時候你如果武斷地主張正義,恰恰就做到了所謂平和式教養的相反方向去了。

吵架在任何人際關係當中都是再正常不過的了。即使你做了一系列的努力,但吵不吵架這件事不取決於你,兩個孩子還是可能會鬧得不可開交。在情緒的控制之下,孩子們可能會做一些你不能接受的事,比如說打人。不要因此就評判說,我生了一個壞孩子。在情緒當中做一些不理智的事情,我們大人都有可能會犯這樣的錯誤,更何況是一個還很難控制自己情緒的孩子呢?當孩子有這樣表現的時候,他的內心只會比我們更痛苦。

吵架在心理學上其實正是一段關係的關鍵時刻,它不意味着一段關係的破裂,處理得當,反而可以讓一段關係變得更緊密。因此,吵架可以是我們回應孩子的呼救,不再讓他苦苦掙扎的好機會。

當孩子們發生爭吵並且停止的時候,我們可以找一件寬鬆的成人T恤,用黑色的馬克筆寫上:我們和睦相處。讓兩個孩子都鑽進去,強迫他們的身體完全互相接觸。身體接觸在心理治療上是一個很常見的方法。而當某個孩子覺得不公平,被忽視的時候,你也完全可以用身體接觸的方法去彌補孩子。

比如:「媽媽讓你覺得不公平了是嗎?那都是媽媽不好,讓我補償你一百個親親和抱抱吧。」通過身體的接觸,可以很好地打消孩子覺得爸爸媽媽不在意我,偏向弟弟妹妹之類的想法。

接着,我們可以和孩子一起坐下來,讓每個孩子都給另一個孩子講講自己不開心的事。這樣不僅每個孩子都能感受到被傾聽,還可以讓他們進行換位思考,產生同理心,最終幫助他們共同找到一個解決方案。

如果是年紀比較小的孩子,那我們也要做好孩子的翻譯官,幫孩子說出他想說的話。你可以對大寶說:「你把妹妹抱起來,她會大聲哭叫,你聽到了嗎?聽起來她好像希望你把她放下。」你可以說:「哥哥說住手,這說明哥哥不希望你去打擾他。」

我們的工作是在孩子之間搭建一條溝通的橋樑,幫助每個人都表達自己的需求或者是感受。一旦我們幫他們搭建了這樣的橋樑之後,他們就會共同努力解決掉那些不可避免出現的問題。

當然還有幾個需要注意的是:一定要避免偏袒其中任何一方,哪怕明顯是其中一個孩子正確。我們只需要幫他們梳理這個衝突的過程就可以了,千萬不要選邊站,這樣你會很危險。第二,在這個過程當中,如果一個孩子攻擊了對方,可以請他表達自己的感受,而不是繼續發表對其他孩子的看法。可以是「你這麼去欺負別人或者打別人,你怎麼了,你什麼感覺?」而不是讓他去評價和指責另外一方。第三,要讓雙方都認同並且執行最終的解決方案,一旦有其中一方出現不遵守的情況,就需要幫助他重新建立對這件事情的認知。

如何成為平和父母

作為父母我們到底應該怎麼做?每個家庭都有自己的養育風格,養育方式,也有屬於這個家庭的育兒智慧。很多媽媽即便不看任何育兒書,都可以做到不焦慮、不暴躁,也可以很好地處理跟孩子的關係,孩子也長成了別人家的孩子。這很可能是因為,這位媽媽聽從了自己做媽媽的本能,平和地、充滿善意地去解決孩子們的問題,一次次地理解孩子的無理取鬧。

當我們用這樣的方式持之以恆地去解決衝突,我們的孩子自然就會慢慢地學會表達自己的感情,他會學習我們的溝通方式,他會意識到,在每段關係當中都有可能會出現分歧,但只要他學會了用尊重的方式來解決問題,就更容易被他人理解和認同。孩子們總是從我們對待他的方式當中獲得力量的。父母暴躁的家庭,往往會養育出暴躁的孩子,平和的父母也更容易養育出平和的孩子。

因為你在一次次問題的處理當中,教會了他如何控制自己的情緒,以及用什麼樣的情緒去面對問題,這才是最正確也是最關鍵的。其次是包容心、善良還有耐心。你對待孩子的方式,就是孩子處理類似問題的一個模板。當你平和地面對他,積極地溝通、解決問題,你的包容、善良、耐心都會刻在孩子的心裡。最後,如果你和孩子的深刻鏈接能給孩子力量,他會活出自己的人生。具體怎麼做呢?

調節自己的情緒,並幫助孩子學會調節情緒

作為父母我們要保持冷靜,平息孩子的情緒風暴。 因為父母是孩子的榜樣,孩子會使用你的語言和語氣對自己的兄弟姐妹說話,所以,善於情緒調節的父母,他們的孩子也會調節自己的感情,從而學會管理自己的感覺和行為——包括對兄弟姐妹採取的態度和行為。他們可以更容易地平靜自己,所以衝突較少。

重視與孩子的溫暖聯結

每個孩子都需要感到被傾聽、理解和尊重,使他可以做自己,否則他會感到不安並行為出格。此外還有另一個巨大的好處:聯結促使孩子跟隨我們的指引。只有在我們擁有體力優勢的時候,使用武力迫使孩子配合我們的模式才會奏效。

教導而非控制

很多人都覺得嚴格的父母才會培養出所謂的乖孩子,但這根本不是真的。對紀律的研究一致顯示,嚴格或獨裁的幼兒教育實際上只能培養出低自尊的孩子,他們的行為不如其他孩子,並因此受到更多的懲罰!

懲罰帶來的另一個問題是,如果(受到懲罰後)孩子的行為不是他真實的選擇,他就不真正「擁有」這個行為,他就沒有內在的意願去做「正確的事情」。所以,做一個平和式的父母對孩子來說是很重要的。