心态制胜-读书笔记

这本书是提摩西·加尔韦所著的心理学与运动心理学结合的经典著作,提摩西·加尔韦是美国著名的网球教练,也运动心理学领域的一位领先创新者。他最擅长的领域是通过改变运动员的心智模式,激发其潜能,从而提高竞技水平。

在网球领域取得成功后,提摩西·加尔韦把这种思想运用到企业管理和人生规划方面,也取得了巨大的成功。他出版了一系列畅销的《内心游戏》(Inner Game)书籍,为各个领域的个人发展和职业成功提供了一种新的方法论。

那么这本书讲了什么呢?就是通过过网球训练技巧向读者介绍如何保持心灵的清晰并实现“放松专注”的状态,这不仅是赛场制胜的秘诀,也是人生成功的法则。

本书围绕“内在游戏”展开,告诉我们如何调整心态,让我们获得成功。本书不仅适用于运动训练,还广泛适用于技能学习、人生规划、职业发展、企业管理等领域。

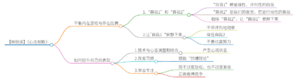

如何平衡内在游戏与外在比赛

书中提出,真正的成功不仅取决于外在技能(外在比赛),更取决于内心的较量(内在比赛)。过度关注结果、过度努力会导致紧张和焦虑,反而阻碍潜能发挥。

比如,网球运动员每次在训练的时候,发挥都特别好,但一到比赛的时候就会频繁失误。这里根本的原因就是因为运动员过度的关注成败。

那么让我们过度关注成败的原因是什么呢?是自己的两个自我,也就是作者说的“自我1”和“自我2”。

“自我1”和“自我2”

“自我1”就是理性、评判性的自我。它负责分析、评判和发号施令,容易引发自我怀疑和压力。

“自我2”是我们的直觉,它是行动性的自我。负责本能反应和行动,具备自然的学习与适应能力。

相信“自我2”,让“自我1”安静下来。加尔韦指出,让自我1安静下来,信任自我2,才能进入“放松专注”的状态,释放身体与潜意识的潜能。

比如,网球选手的冥想训练。频繁失误,经过教练指导后,他开始通过冥想调整心态。他在比赛前闭眼专注感受身体与球拍的接触、呼吸的节奏,屏蔽外界干扰和自我评判。这种训练帮助他逐渐放下对结果的执念,信任身体本能的反应,最终在关键比赛中逆转取胜。 书中还描述了一位生意人学习网球的例子。尽管多位教练指出他拉拍动作过高,但他始终无法改正,直到某天在课堂上通过观察自己的倒影,无意识地调整了动作。这种“不带评判的观察”让他摆脱了自我1的过度干预,自我2的直觉性动作自然浮现,体现了放松专注带来的突破。

通过减少自我1的理性干预(如评判、焦虑),转而信任自我2的本能与经验,个体能够释放潜能,达到身心合一的高效状态。

自我1,也就是人的自我执念,它无休止的“思考”活动造成了对自我2的自然能力的干扰。当这个执念安静且专注的时候,两个自我之间的和谐共存才会出现,也只有在那个时刻巅峰的竞技状态才能达成。

所以,要放松自己,如果我们过度关注自我1,自我1就会造成身体的紧张和肌肉的冲突,反而越练习效果越差,这个时候自我1就会责怪自我2,削弱对自我2的信任,这样挫折感也会越来越严重。

这在我们生活中也是一样,比如学车都是同样的道理。请相信自己的直觉,有时候直觉能带给我们不一样的效果。

让"自我1“安静下来

不带评判地观察

放下评判并不意味着无视失误。它只是意味着看到事件的本来面目,不给它们添加任何东西。

出错时要冷静观察而非批评自己。

比如,网球学员琼的击球调整。琼因反复将球打在拍框上而灰心,教练没有直接纠正动作,而是引导她专注于球的接缝而非击球结果。当琼停止评判自己的动作(如“打偏了”),转而观察球的运动轨迹时,她的击球命中率从80%提升至90%。

这种观察方式让自我1(评判性自我)安静下来,自我2(本能反应)自然发挥。

信任自我2

即身体本体,其中包括了大脑、记忆库(有意识和无意识)和神经系统——是一个极其复杂和称职的潜力集合,它之中潜藏着的是惊人的内在智慧,它可以如孩童般地轻松学习它不了解的东西,它在每一个动作中都使用了数十亿个细胞和神经通信环路。

我们要允许身体自然反应,要减少对“应该怎么做”的执念。我们可以用画面取代指令。将目标转化为具体画面(如“球精准落入目标区”),而非反复强调“别失败”。要知道,对”自我2“来说,一张图像胜过千言万语,它通过观察别人的动作以及自己做出动作来学习。

不要过度努力

书中提到过度努力是一种有问题的美德。“过度努力”对身心状态也会产生负面的影响。

比如,书中提到了一位每天5点起床、精确规划学习时间的大学生小冬。他通过高强度学习成为"学神",但长期忽视身体和心理需求,最终在期末考试前因过度疲劳导致三门课挂科,甚至出现"脑袋空空"的认知障碍。

这个案例展现了过度努力如何透支身心资源,反而阻碍目标达成。

如何提升自己的表现

除了要相信自己以外,我们还可以通过一些工具来帮助自己成功。

技术与心态调整相结合

我们说过,放下心理自我指令让我们的思绪平静下来,集中注意力,信任自身可以让我们成功。这也是自然学习的基础。

那么想要提升自己的表现,我们也可以运用辅助工具来进行,那就是技术。其实技术也是源于人的体验。比如,击球动作是通过某人以某种方式击球总结出来的经验,然后传授给他人。

那么这个过程是需要刻意练习的,而且技术的有效运用需建立在放松专注的基础上。

产生心流状态

例如,书中提到,运动员在比赛中若能通过技术训练形成肌肉记忆,同时减少对结果的执念,便能进入“心流状态”,此时技术动作会自然流畅。

技术是一种反馈工具,加尔韦提出,技术可帮助运动员更客观地观察自身表现(如通过录像回放分析动作),但需以不带评判的态度接受反馈,避免因负面评价引发自我怀疑。

我们知道,对于网球运动员来说,发球的时候需要关注一些指标。

比如,抛球:抛得多高?在与你的球拍接触之前,如果有的话,球下降了多少?相对于你的前脚脚尖而言,抛出的球是在前还是在后,在左还是在右?幅度是多少? 再比如,平衡性。在发球过程中,你有没有感到失去平衡的时候?你击球后的惯性朝着哪个方向?在发球过程中,你的重心是如何分布的?

还有,节奏。观察你发球的节奏。通过说“哒……哒……哒……”来数出你感觉到的节奏的快慢。在你开始发球的时刻说出一个“哒”,把球拍向上举起来时说一个,在触球的刹那再说一个。感受并聆听节奏,直到找到最适合你的感觉和效果。

这些就是技术,在运用这些技术的时候一定要调整心态,不要过度紧张和焦虑,我们要信任身体的本能而非机械的重复。

最后,我们就要把技术指令,转化为觉察指令。比如击球动作。技术指令是提早向后拉拍,那么转化为觉察指令就是留意球落地时球拍的位置。

改变习惯

接下来,我们就需要把我们的技术进行优化,调整为新的技术。也就是说,通过新的行为模式来代替旧的行为模式。因为有的时候我们旧的行为习惯可能会影响我们的发挥。

书中提到一个最古老,最自然的学习方式。去忘掉我们所积累的不自然的学习方式的方法。为什么孩子很容易掌握一门外语?主要是因为他还没有学习如何干扰自己自然的、无师自通的学习过程。内在游戏的学习方式是向这种孩子般的方式回归。

摆脱“凹槽理论”

有一个理论叫做”凹槽理论“核心是说”内在心理状态对行为表现的影响。比如,消极习惯(如拖延、自我怀疑)会形成心理“凹槽”。很多坏习惯就是这么形成的。一旦一些坏的习惯养成,那么想要纠正它就很困难了。

比如,如果你去观察一个球员试图纠正他的击球时翻转球拍的习惯,通常会看到他咬紧牙关,用尽所有的意志力来摆脱他的老毛病。 观察他的球拍:在它击球后,它将遵循旧的模式开始翻转,然后他的肌肉会收紧,迫使它回到平直的位置。你可以在由此产生的摇摆中看到,究竟在哪里旧的习惯被新的意志力取代和接管了。

通常情况下,这场战斗就算真的胜利了,这胜利也是在一段很长的时间内经过大量的挣扎和挫折之后才获得的。

从深邃的心理凹槽中挣扎出来是一个痛苦的过程,这就像把自己从战壕里挖出来一样。但是有一种自然的、更近似孩子般的方法。孩子不会将自己从旧的凹槽里挖出来,孩子只会开始刻画新的凹槽!

简而言之,没有必要与旧习惯做斗争。要养成新的习惯。正是对旧习惯的抵制使你陷入了困境。当像孩童那样无视想象中的困难时,开始一个新的模式是很容易的。你可以用自己的体验来证明这一点。

学会专注

书中提出,真正的专注并非“用力控制”,而是通过放松身体、信任本能实现的“放松专注”状态。这种状态下,无意识的自我2(行动导向)能自然发挥最佳能力,避免因自我1(评判性思维)的过度干预导致紧张和失误。

例如,运动员在比赛中因过度在意结果而动作僵硬,正是自我1干扰自我2的典型表现。

再比如,职场中因害怕失败而拖延,不去行动,这也是“自我1”对结果的过度执着。那么如何学会专注呢?

既不过度放松,也不过度紧张

专注力的核心在于平衡内在心理状态。既不过度放松,也不过度紧张。通过信任本能、减少评判、专注当下,个体可突破自我设限,实现“身心合一”的高效表现。这一理论不仅适用于运动竞技,也对职场、学习和生活中的专注力提升具有指导意义。

正确看待竞争

最后,我们来说说竞争的意义。生活中竞争无处不在,但我们需要正确的看待竞争。我们不能总是关注比赛的输赢,而是要去关注我们每天的进步,我们是否尽了最大的努力?

最大努力并不意味着自我1的过度发挥。它意味着集中精力,下定决心,并信任自己的身体去让一切自然发生。这意味着身体和精神上的全力以赴。竞争与合作再次融为一体。

只有能够每时每刻放下焦虑,以当下的行为中心,这才是真正的输赢之道,而且这场比赛永远没有终点。这也是我们经常说的,不要去跟别人比,而是要跟自己比。今天比昨天进步了,那么就证明自己已经赢了。