心態制勝-讀書筆記

這本書是提摩西·加爾韋所著的心理學與運動心理學結合的經典著作,提摩西·加爾韋是美國著名的網球教練,也運動心理學領域的一位領先創新者。他最擅長的領域是通過改變運動員的心智模式,激發其潛能,從而提高競技水平。

在網球領域取得成功後,提摩西·加爾韋把這種思想運用到企業管理和人生規劃方面,也取得了巨大的成功。他出版了一系列暢銷的《內心遊戲》(Inner Game)書籍,為各個領域的個人發展和職業成功提供了一種新的方法論。

那麼這本書講了什麼呢?就是通過過網球訓練技巧向讀者介紹如何保持心靈的清晰並實現「放鬆專注」的狀態,這不僅是賽場制勝的秘訣,也是人生成功的法則。

本書圍繞「內在遊戲」展開,告訴我們如何調整心態,讓我們獲得成功。本書不僅適用於運動訓練,還廣泛適用於技能學習、人生規劃、職業發展、企業管理等領域。

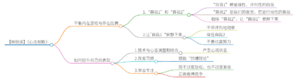

如何平衡內在遊戲與外在比賽

書中提出,真正的成功不僅取決於外在技能(外在比賽),更取決於內心的較量(內在比賽)。過度關注結果、過度努力會導致緊張和焦慮,反而阻礙潛能發揮。

比如,網球運動員每次在訓練的時候,發揮都特別好,但一到比賽的時候就會頻繁失誤。這裡根本的原因就是因為運動員過度的關注成敗。

那麼讓我們過度關注成敗的原因是什麼呢?是自己的兩個自我,也就是作者說的「自我1」和「自我2」。

「自我1」和「自我2」

「自我1」就是理性、評判性的自我。它負責分析、評判和發號施令,容易引發自我懷疑和壓力。

「自我2」是我們的直覺,它是行動性的自我。負責本能反應和行動,具備自然的學習與適應能力。

相信「自我2」,讓「自我1」安靜下來。加爾韋指出,讓自我1安靜下來,信任自我2,才能進入「放鬆專注」的狀態,釋放身體與潛意識的潛能。

比如,網球選手的冥想訓練。頻繁失誤,經過教練指導後,他開始通過冥想調整心態。他在比賽前閉眼專注感受身體與球拍的接觸、呼吸的節奏,屏蔽外界干擾和自我評判。這種訓練幫助他逐漸放下對結果的執念,信任身體本能的反應,最終在關鍵比賽中逆轉取勝。 書中還描述了一位生意人學習網球的例子。儘管多位教練指出他拉拍動作過高,但他始終無法改正,直到某天在課堂上通過觀察自己的倒影,無意識地調整了動作。這種「不帶評判的觀察」讓他擺脫了自我1的過度干預,自我2的直覺性動作自然浮現,體現了放鬆專注帶來的突破。

通過減少自我1的理性干預(如評判、焦慮),轉而信任自我2的本能與經驗,個體能夠釋放潛能,達到身心合一的高效狀態。

自我1,也就是人的自我執念,它無休止的「思考」活動造成了對自我2的自然能力的干擾。當這個執念安靜且專注的時候,兩個自我之間的和諧共存才會出現,也只有在那個時刻巔峰的競技狀態才能達成。

所以,要放鬆自己,如果我們過度關注自我1,自我1就會造成身體的緊張和肌肉的衝突,反而越練習效果越差,這個時候自我1就會責怪自我2,削弱對自我2的信任,這樣挫折感也會越來越嚴重。

這在我們生活中也是一樣,比如學車都是同樣的道理。請相信自己的直覺,有時候直覺能帶給我們不一樣的效果。

讓"自我1「安靜下來

不帶評判地觀察

放下評判並不意味着無視失誤。它只是意味着看到事件的本來面目,不給它們添加任何東西。

出錯時要冷靜觀察而非批評自己。

比如,網球學員瓊的擊球調整。瓊因反覆將球打在拍框上而灰心,教練沒有直接糾正動作,而是引導她專注於球的接縫而非擊球結果。當瓊停止評判自己的動作(如「打偏了」),轉而觀察球的運動軌跡時,她的擊球命中率從80%提升至90%。

這種觀察方式讓自我1(評判性自我)安靜下來,自我2(本能反應)自然發揮。

信任自我2

即身體本體,其中包括了大腦、記憶庫(有意識和無意識)和神經系統——是一個極其複雜和稱職的潛力集合,它之中潛藏着的是驚人的內在智慧,它可以如孩童般地輕鬆學習它不了解的東西,它在每一個動作中都使用了數十億個細胞和神經通信環路。

我們要允許身體自然反應,要減少對「應該怎麼做」的執念。我們可以用畫面取代指令。將目標轉化為具體畫面(如「球精準落入目標區」),而非反覆強調「別失敗」。要知道,對」自我2「來說,一張圖像勝過千言萬語,它通過觀察別人的動作以及自己做出動作來學習。

不要過度努力

書中提到過度努力是一種有問題的美德。「過度努力」對身心狀態也會產生負面的影響。

比如,書中提到了一位每天5點起床、精確規劃學習時間的大學生小冬。他通過高強度學習成為"學神",但長期忽視身體和心理需求,最終在期末考試前因過度疲勞導致三門課掛科,甚至出現"腦袋空空"的認知障礙。

這個案例展現了過度努力如何透支身心資源,反而阻礙目標達成。

如何提升自己的表現

除了要相信自己以外,我們還可以通過一些工具來幫助自己成功。

技術與心態調整相結合

我們說過,放下心理自我指令讓我們的思緒平靜下來,集中注意力,信任自身可以讓我們成功。這也是自然學習的基礎。

那麼想要提升自己的表現,我們也可以運用輔助工具來進行,那就是技術。其實技術也是源於人的體驗。比如,擊球動作是通過某人以某種方式擊球總結出來的經驗,然後傳授給他人。

那麼這個過程是需要刻意練習的,而且技術的有效運用需建立在放鬆專注的基礎上。

產生心流狀態

例如,書中提到,運動員在比賽中若能通過技術訓練形成肌肉記憶,同時減少對結果的執念,便能進入「心流狀態」,此時技術動作會自然流暢。

技術是一種反饋工具,加爾韋提出,技術可幫助運動員更客觀地觀察自身表現(如通過錄像回放分析動作),但需以不帶評判的態度接受反饋,避免因負面評價引發自我懷疑。

我們知道,對於網球運動員來說,發球的時候需要關注一些指標。

比如,拋球:拋得多高?在與你的球拍接觸之前,如果有的話,球下降了多少?相對於你的前腳腳尖而言,拋出的球是在前還是在後,在左還是在右?幅度是多少? 再比如,平衡性。在發球過程中,你有沒有感到失去平衡的時候?你擊球後的慣性朝着哪個方向?在發球過程中,你的重心是如何分布的?

還有,節奏。觀察你發球的節奏。通過說「噠……噠……噠……」來數出你感覺到的節奏的快慢。在你開始發球的時刻說出一個「噠」,把球拍向上舉起來時說一個,在觸球的剎那再說一個。感受並聆聽節奏,直到找到最適合你的感覺和效果。

這些就是技術,在運用這些技術的時候一定要調整心態,不要過度緊張和焦慮,我們要信任身體的本能而非機械的重複。

最後,我們就要把技術指令,轉化為覺察指令。比如擊球動作。技術指令是提早向後拉拍,那麼轉化為覺察指令就是留意球落地時球拍的位置。

改變習慣

接下來,我們就需要把我們的技術進行優化,調整為新的技術。也就是說,通過新的行為模式來代替舊的行為模式。因為有的時候我們舊的行為習慣可能會影響我們的發揮。

書中提到一個最古老,最自然的學習方式。去忘掉我們所積累的不自然的學習方式的方法。為什麼孩子很容易掌握一門外語?主要是因為他還沒有學習如何干擾自己自然的、無師自通的學習過程。內在遊戲的學習方式是向這種孩子般的方式回歸。

擺脫「凹槽理論」

有一個理論叫做」凹槽理論「核心是說」內在心理狀態對行為表現的影響。比如,消極習慣(如拖延、自我懷疑)會形成心理「凹槽」。很多壞習慣就是這麼形成的。一旦一些壞的習慣養成,那麼想要糾正它就很困難了。

比如,如果你去觀察一個球員試圖糾正他的擊球時翻轉球拍的習慣,通常會看到他咬緊牙關,用盡所有的意志力來擺脫他的老毛病。 觀察他的球拍:在它擊球後,它將遵循舊的模式開始翻轉,然後他的肌肉會收緊,迫使它回到平直的位置。你可以在由此產生的搖擺中看到,究竟在哪裡舊的習慣被新的意志力取代和接管了。

通常情況下,這場戰鬥就算真的勝利了,這勝利也是在一段很長的時間內經過大量的掙扎和挫折之後才獲得的。

從深邃的心理凹槽中掙扎出來是一個痛苦的過程,這就像把自己從戰壕里挖出來一樣。但是有一種自然的、更近似孩子般的方法。孩子不會將自己從舊的凹槽里挖出來,孩子只會開始刻畫新的凹槽!

簡而言之,沒有必要與舊習慣做鬥爭。要養成新的習慣。正是對舊習慣的抵制使你陷入了困境。當像孩童那樣無視想象中的困難時,開始一個新的模式是很容易的。你可以用自己的體驗來證明這一點。

學會專注

書中提出,真正的專注並非「用力控制」,而是通過放鬆身體、信任本能實現的「放鬆專注」狀態。這種狀態下,無意識的自我2(行動導向)能自然發揮最佳能力,避免因自我1(評判性思維)的過度干預導致緊張和失誤。

例如,運動員在比賽中因過度在意結果而動作僵硬,正是自我1干擾自我2的典型表現。

再比如,職場中因害怕失敗而拖延,不去行動,這也是「自我1」對結果的過度執着。那麼如何學會專注呢?

既不過度放鬆,也不過度緊張

專注力的核心在於平衡內在心理狀態。既不過度放鬆,也不過度緊張。通過信任本能、減少評判、專注當下,個體可突破自我設限,實現「身心合一」的高效表現。這一理論不僅適用於運動競技,也對職場、學習和生活中的專注力提升具有指導意義。

正確看待競爭

最後,我們來說說競爭的意義。生活中競爭無處不在,但我們需要正確的看待競爭。我們不能總是關注比賽的輸贏,而是要去關注我們每天的進步,我們是否盡了最大的努力?

最大努力並不意味着自我1的過度發揮。它意味着集中精力,下定決心,並信任自己的身體去讓一切自然發生。這意味着身體和精神上的全力以赴。競爭與合作再次融為一體。

只有能夠每時每刻放下焦慮,以當下的行為中心,這才是真正的輸贏之道,而且這場比賽永遠沒有終點。這也是我們經常說的,不要去跟別人比,而是要跟自己比。今天比昨天進步了,那麼就證明自己已經贏了。