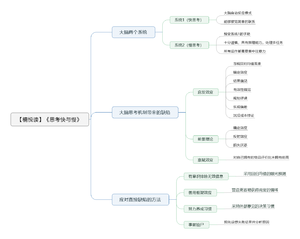

思考快与慢-读书笔记

作者丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman),心理学家。1934年出生在以色列特拉维夫,以色列和美国双重国籍。1954年毕业于以色列希伯来大学,获心理学与数学学士学位。2002年,因其与阿莫斯·特沃斯基在决策制定上的研究而荣获诺贝尔经济学奖。他的主要贡献是在不确定条件下的人为判断和决策方面的发现。他展示了人为决策是如何异于标准经济理论预测的结果。他的发现激励了新一代经济学研究人员运用认知心理学的洞察力来研究经济学,使经济学的理论更加丰富。

本书内容总共分为五个部分,主要讲述的是人类思考活动快慢双系统的基本运作原理,并进一步研究了人们是如何通过双系统进行判断和决策的,在这个过程中作者为我们揭示了众多大脑思考的局限性以及由此产生的各种不理智行为,可以说这本书是一本干货满满的书。

系统1和系统2

对于人类思考运动,心理学家认为存在两种模式,他们将其称之为系统1和系统2,系统1的运行是无意识且快速的,不怎么费脑力,没有感觉,完全处于自主控制状态。系统2将注意力转移到需要费脑力的大脑活动上来,例如复杂的运算。系统2的运行通常与行为、选择和专注等主观体验相关联。

举个例子:

如果我问你2+2等于多少,你会很快地反应出4这个答案。但我要是问你28×13等于多少,我们就需要进行计算。在这两种情况下,前者是系统1的自主反应,而后者需要系统2集中注意力进行深入的思考。因此系统1又被称为快思考,而系统2则被称为慢思考。生活中还有许多运用这两种不同思考方式的例子。比如确定两件物品孰远孰近以及理解简单的句子,这些都是系统1自主运行也就是直觉思维的结果。而像搜寻大脑记忆,判定声音是否表达惊喜,则是系统2工作的内容,也就是需要有意识的推动、将注意力集中到复杂问题上来。在平常生活中,系统1与系统2分工合作,使得我们能够高效地思考。我们可以看出系统1才是我们的主角,那是因为系统2的思考需要消耗能量。我们的大脑会进行自我保护,会避免有难度的思考,因此系统2是懒惰的。只有当系统1遇到麻烦的时候,系统2才出面解决。

启动效应

如果你脑海中此时有“喝”这个概念(不论你是否意识到这一点),恰好此时有人低声跟你说了“汤”字或者在你前面远远的地方放上一碗汤,你肯定会比平时更快地意识到“汤”这个字。这便是启动效应,我们刚开始是不会想到“喝水”的,而是先想到“喝汤”,正是因为“汤”已经事先在你大脑中形成了印象,这是系统1直觉思考的结果。也就是说启动效应是指由于之前受某一刺激的影响而使得之后对同一刺激的知觉和加工变得容易的心理现象。

眼见即为事实

我们眼睛看到的并不一定是真实情况。但由于大脑中自主运行的系统1的存在,使得我们在日常生活中经常会犯一些直觉性的错误,根据有限的引起印象和直觉的信息过早地下结论。例如“我们总认为别人买的东西就都是好东西”,而不知道的是别人是怎么找到的,可能别人做过很多调查等等,我们只是看到了表面现象,却没有看到这件事情的内在;我们羡慕国企的工作稳定,却不知道里面的竞争压力有多大,工作有多枯燥。我们只看到冰山一角,却看不到冰山下面那更大的部分。我们经常考虑不到自己有可能尚未掌握对判断起决定性作用的那份证据,却总是认为眼见即为事实。

启发法与偏见

由于系统1非常擅长自动且毫不费力地识别事物之间的因果联系,即使有时这种关系并不存在,它也会这样认定,因此这就容易导致启发法与可得性偏见问题。作者是这么说的:对于有难度的问题,我们的大脑总是很难快速找到令人满意的答案,此时系统1就会找到一个相关问题来回答,这个问题比原来的问题更容易作答。我把这种回答一个问题而绕开另一个问题的做法叫做“替代”。“替代”这一概念就是启发法和偏见研究法的核心内容。所谓的启发法就是你为了回答一个困难的“目标问题”而去寻找另一个简单的“启发式问题”的一种方法。比如我问你,你对这一周书籍阅读满意吗?你可能只会想到最近的几天,因为回想几天前的时候会很麻烦,有可能也记不住。所以,快速思考的系统1就会只考虑当前的工作情况。与其他判断启发法一样,可得性启发法也是用一个问题代替另一个问题。作者将其定义为通过“实例呈现在脑中的轻松程度”来判断概率的过程。

举个例子:

你觉得交通事故的概率大还是飞机失事的概率大?如果你这时候能想到很多都是交通事故的案例而飞机失事的事故寥寥无几,那么你就会认为被交通事故的概率更大。但是,如果另一个人经验恰好和你相反,看过很多飞机失事无一生还的案例而没看过交通事故(当然很多人都看到过,只是举个例子哈),那么他就会得出和你完全不同的结论。其实这就是可得性偏见,回答的结果依赖于自身的经验。我们在生活中还有两个随处可见的效应。

锚定效应

当人们在对某一未知量的特殊价值进行评估之前,总会事先对这个量进行一番考量,此时锚定效应就会发生。比如你在考量买车要花多少钱时,会受到要价的影响。同样的车子,如果市场价格高,它就显得比市场价格低时更有价值,即使你决心抵制价格的影响也没有用。此类事例不一而足,锚定效应的事例不胜枚举。一旦你要考虑某个数字是否会成为一个估测问题的可能答案,这个数字就会产生锚定效应。高锚定值会让你产生高估测值,而低锚定值则产生低估测值,通俗来讲就是一种先入为主的现象。

回归平均值现象

在工作中很多领导认为,批评比表扬更有用,但事实却并非如此。研究表明,员工的表现会呈现出一种回归平均值的现象,即一段时间的良好表现之后往往会带来另一段时间的较差表现。由此就导致了一个现象,表现好受到表扬后随之而来却变差,而表现差被批评后接着就变好了,所以领导们就形成了这样一种误解:表扬没用,批评才有效。但其实这只是回归效应而已,即使什么都不做也是同样的结果。

过度自信与决策错误

首先,专家的预测不可信。用作者的原话来说就是——专家预测的准确度比不上扔飞镖的猴子。泰特罗克采访了284位以“评论政治和经济走向或提出建议”为职业的人。他让这些人对某些大事在不久的将来的发生概率进行评估,这些事件既涉及他们的专业领域,也涉及他们所知甚少的领域。戈尔巴乔夫在政变中会遭到驱逐吗?美国会参加波斯湾战争吗?哪个国家会成为下一个大型新兴市场?泰特罗克一共搜集了8万份预测。他还问过这些专家是如何得出结论的,若结论是错的,他们会有何种反应,以及他们对不能支持自己立场的论据要如何评估等问题。受试者需要对每件事的3种可能结论的出现概率作出评估:例如在政治自由或经济发展方面,是会维持现状、有所增长还是有所下降。

结果令人震惊。这些专家表现得很糟糕,如果他们简单地将这3种潜在结果出现的概率平均一下的话,可能会做得更好。换句话说,那些花时间以研究某一特别课题为生的人作出的预测还不如扔飞盘的猴子预测得准确,因为猴子能平均对待每种可能。即使在自己最了解的领域中,专家的预测也比非专业人士好不到哪儿去。因此,我们不能一味的相信专家的意见,也要适当的靠自己的知识去判断。

选择与风险

经济学领域有一个著名的假设,即经济人,他假定人的思考和行为都是理性的,可以做出让自己利益最大化的原则。但心理学领域则不这么认为,由于系统1的存在,人类的世界观受制于眼见即为事实原则,因此他们的思考不能像经济人那样有一致性和逻辑性。正是在这种不同认识的前提下,作者对经济学领域的风险与选择理论提出了挑战,认为面对风险,我们不是理性的经济人,并与研究伙伴阿莫斯一起提出了著名的前景理论,从而获得了诺贝尔经济学奖。那么,什么是前景理论?在正式介绍它之前,我们要先了解一下著名的伯努利效用理论。比如这个表格所显示的:

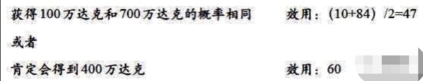

就金额来说,风险收益的预期值和“确定事件”是相同的(都是400万达克),但两种选择的心理效用是不同的,其原因就是财富的效用递减, 即从100万达克到400万达克的效用增值是50个单位,但从400万达克到700万达克同样增量的财富效用的增值就只有24个单位。风险的效用是(10+84)/2=47(其两种结果的效用,每种结果都乘以其概率的1/2),400万达克的效用是60。由于60比47大,根据这一效用函数,人们就会选择效用值更大的确定事件。伯努利认为,决策制定者在看到财富的边际效用递减时,就会规避风险。伯努利的期望效用理论所提出的边际效用递减可以解释风险规避问题——即人们一般愿意选择确定事件而非具有相同或稍高预期值的风险收益。但同时这个理论存在严重缺陷,而作者针对这一缺陷提出了新的前景理论。

假设我和你现在都有30万元,但从前我有10万元,而你有50万元,那么我们是不是一样高兴?根据伯努利的理论,我们现在的效用值相同,所以应该一样高兴才对。但事实显然不是这样,我会比你快乐得多,这就是前景理论的观点,评估财富效用需要考虑不同的参考点。同样,对于个人风险选择的影响也是如此。如果我现在有10万元,你有50万元,然后让我们从以下两个事件中选择一个:1、拥有10万元与拥有50万元的概率相等;2、肯定能拥有30万元。用伯努利的理论来看则我们都会选择方案2,但前景理论则得出不同的结果。首先于对我而言肯定会选择拥有30万元,但如果你选择拥有30万元则必定会损失20万元,这时候你更可能愿意赌一把去选择方案1。

那么你为什么会这样做呢?原因就在于损失厌恶,即人们对亏损的反应比对盈余的反应大得多。简单来说,就是你丢失100元的痛苦要远远大于你获得150元的快乐。研究表明,如果想要平衡100元的可能损失,你需要得到的最少收益一般在200元左右,是损失的2倍。所以,前景理论认为,大多数人在面临获得的时候是风险规避的,而在面临损失的时候则是风险偏爱的。损失厌恶的另一种表现形式是禀赋效应,即当个人一旦拥有某项物品,那么他对该物品价值的评价要比未拥有之前大大增加。正如作者所说的,如果说前景理论有一面旗帜的话,上面画的肯定是表明盈与亏心理学价值的图,因为盈与亏正是前景理论中的价值“载体”。这是其与伯努利理论的本质区别,在伯努利理论中,财富状态才是价值载体。

两个自我

所谓的两个自我即经验自我与记忆自我。

举个例子:

比如我们看一场电影,前面的绝大部分很好看,但在看到一半的时候突然逻辑混乱,故事情节太假。那么,如果这时候问你这部电影如何,你多半会回答很糟糕,为什么会这样?原因就在于你根据记忆自我做出了判断。我们在经历某件事的时候,实际经验与记忆之间是有偏差的,大脑会选择记住一部分东西,但是我们经历的却比记住多很多。那么,为什么不记住前面的部分而偏偏要记住看到一半逻辑混乱,故事情节很假的部分?这不是我们能决定的,因为自主运行的系统1的存在使得我们的大脑会选择记住该段经历的最高潮部分或者最后部分。因此,如果高潮或者最后的部分是糟糕的,即使前面体验很好,最后你也会认为这段经历不理想,这其实就是作者所说的峰终定律与过程忽视。