思考快與慢-讀書筆記

作者丹尼爾·卡尼曼(Daniel Kahneman),心理學家。1934年出生在以色列特拉維夫,以色列和美國雙重國籍。1954年畢業於以色列希伯來大學,獲心理學與數學學士學位。2002年,因其與阿莫斯·特沃斯基在決策制定上的研究而榮獲諾貝爾經濟學獎。他的主要貢獻是在不確定條件下的人為判斷和決策方面的發現。他展示了人為決策是如何異於標準經濟理論預測的結果。他的發現激勵了新一代經濟學研究人員運用認知心理學的洞察力來研究經濟學,使經濟學的理論更加豐富。

本書內容總共分為五個部分,主要講述的是人類思考活動快慢雙系統的基本運作原理,並進一步研究了人們是如何通過雙系統進行判斷和決策的,在這個過程中作者為我們揭示了眾多大腦思考的局限性以及由此產生的各種不理智行為,可以說這本書是一本乾貨滿滿的書。

系統1和系統2

對於人類思考運動,心理學家認為存在兩種模式,他們將其稱之為系統1和系統2,系統1的運行是無意識且快速的,不怎麼費腦力,沒有感覺,完全處於自主控制狀態。系統2將注意力轉移到需要費腦力的大腦活動上來,例如複雜的運算。系統2的運行通常與行為、選擇和專注等主觀體驗相關聯。

舉個例子:

如果我問你2+2等於多少,你會很快地反應出4這個答案。但我要是問你28×13等於多少,我們就需要進行計算。在這兩種情況下,前者是系統1的自主反應,而後者需要系統2集中注意力進行深入的思考。因此系統1又被稱為快思考,而系統2則被稱為慢思考。生活中還有許多運用這兩種不同思考方式的例子。比如確定兩件物品孰遠孰近以及理解簡單的句子,這些都是系統1自主運行也就是直覺思維的結果。而像搜尋大腦記憶,判定聲音是否表達驚喜,則是系統2工作的內容,也就是需要有意識的推動、將注意力集中到複雜問題上來。在平常生活中,系統1與系統2分工合作,使得我們能夠高效地思考。我們可以看出系統1才是我們的主角,那是因為系統2的思考需要消耗能量。我們的大腦會進行自我保護,會避免有難度的思考,因此系統2是懶惰的。只有當系統1遇到麻煩的時候,系統2才出面解決。

啟動效應

如果你腦海中此時有「喝」這個概念(不論你是否意識到這一點),恰好此時有人低聲跟你說了「湯」字或者在你前面遠遠的地方放上一碗湯,你肯定會比平時更快地意識到「湯」這個字。這便是啟動效應,我們剛開始是不會想到「喝水」的,而是先想到「喝湯」,正是因為「湯」已經事先在你大腦中形成了印象,這是系統1直覺思考的結果。也就是說啟動效應是指由於之前受某一刺激的影響而使得之後對同一刺激的知覺和加工變得容易的心理現象。

眼見即為事實

我們眼睛看到的並不一定是真實情況。但由於大腦中自主運行的系統1的存在,使得我們在日常生活中經常會犯一些直覺性的錯誤,根據有限的引起印象和直覺的信息過早地下結論。例如「我們總認為別人買的東西就都是好東西」,而不知道的是別人是怎麼找到的,可能別人做過很多調查等等,我們只是看到了表面現象,卻沒有看到這件事情的內在;我們羨慕國企的工作穩定,卻不知道裡面的競爭壓力有多大,工作有多枯燥。我們只看到冰山一角,卻看不到冰山下面那更大的部分。我們經常考慮不到自己有可能尚未掌握對判斷起決定性作用的那份證據,卻總是認為眼見即為事實。

啟發法與偏見

由於系統1非常擅長自動且毫不費力地識別事物之間的因果聯繫,即使有時這種關係並不存在,它也會這樣認定,因此這就容易導致啟發法與可得性偏見問題。作者是這麼說的:對於有難度的問題,我們的大腦總是很難快速找到令人滿意的答案,此時系統1就會找到一個相關問題來回答,這個問題比原來的問題更容易作答。我把這種回答一個問題而繞開另一個問題的做法叫做「替代」。「替代」這一概念就是啟發法和偏見研究法的核心內容。所謂的啟發法就是你為了回答一個困難的「目標問題」而去尋找另一個簡單的「啟發式問題」的一種方法。比如我問你,你對這一周書籍閱讀滿意嗎?你可能只會想到最近的幾天,因為回想幾天前的時候會很麻煩,有可能也記不住。所以,快速思考的系統1就會只考慮當前的工作情況。與其他判斷啟發法一樣,可得性啟發法也是用一個問題代替另一個問題。作者將其定義為通過「實例呈現在腦中的輕鬆程度」來判斷概率的過程。

舉個例子:

你覺得交通事故的概率大還是飛機失事的概率大?如果你這時候能想到很多都是交通事故的案例而飛機失事的事故寥寥無幾,那麼你就會認為被交通事故的概率更大。但是,如果另一個人經驗恰好和你相反,看過很多飛機失事無一生還的案例而沒看過交通事故(當然很多人都看到過,只是舉個例子哈),那麼他就會得出和你完全不同的結論。其實這就是可得性偏見,回答的結果依賴於自身的經驗。我們在生活中還有兩個隨處可見的效應。

錨定效應

當人們在對某一未知量的特殊價值進行評估之前,總會事先對這個量進行一番考量,此時錨定效應就會發生。比如你在考量買車要花多少錢時,會受到要價的影響。同樣的車子,如果市場價格高,它就顯得比市場價格低時更有價值,即使你決心抵制價格的影響也沒有用。此類事例不一而足,錨定效應的事例不勝枚舉。一旦你要考慮某個數字是否會成為一個估測問題的可能答案,這個數字就會產生錨定效應。高錨定值會讓你產生高估測值,而低錨定值則產生低估測值,通俗來講就是一種先入為主的現象。

回歸平均值現象

在工作中很多領導認為,批評比表揚更有用,但事實卻並非如此。研究表明,員工的表現會呈現出一種回歸平均值的現象,即一段時間的良好表現之後往往會帶來另一段時間的較差表現。由此就導致了一個現象,表現好受到表揚後隨之而來卻變差,而表現差被批評後接着就變好了,所以領導們就形成了這樣一種誤解:表揚沒用,批評才有效。但其實這只是回歸效應而已,即使什麼都不做也是同樣的結果。

過度自信與決策錯誤

首先,專家的預測不可信。用作者的原話來說就是——專家預測的準確度比不上扔飛鏢的猴子。泰特羅克採訪了284位以「評論政治和經濟走向或提出建議」為職業的人。他讓這些人對某些大事在不久的將來的發生概率進行評估,這些事件既涉及他們的專業領域,也涉及他們所知甚少的領域。戈爾巴喬夫在政變中會遭到驅逐嗎?美國會參加波斯灣戰爭嗎?哪個國家會成為下一個大型新興市場?泰特羅克一共搜集了8萬份預測。他還問過這些專家是如何得出結論的,若結論是錯的,他們會有何種反應,以及他們對不能支持自己立場的論據要如何評估等問題。受試者需要對每件事的3種可能結論的出現概率作出評估:例如在政治自由或經濟發展方面,是會維持現狀、有所增長還是有所下降。

結果令人震驚。這些專家表現得很糟糕,如果他們簡單地將這3種潛在結果出現的概率平均一下的話,可能會做得更好。換句話說,那些花時間以研究某一特別課題為生的人作出的預測還不如扔飛盤的猴子預測得準確,因為猴子能平均對待每種可能。即使在自己最了解的領域中,專家的預測也比非專業人士好不到哪兒去。因此,我們不能一味的相信專家的意見,也要適當的靠自己的知識去判斷。

選擇與風險

經濟學領域有一個著名的假設,即經濟人,他假定人的思考和行為都是理性的,可以做出讓自己利益最大化的原則。但心理學領域則不這麼認為,由於系統1的存在,人類的世界觀受制於眼見即為事實原則,因此他們的思考不能像經濟人那樣有一致性和邏輯性。正是在這種不同認識的前提下,作者對經濟學領域的風險與選擇理論提出了挑戰,認為面對風險,我們不是理性的經濟人,並與研究夥伴阿莫斯一起提出了著名的前景理論,從而獲得了諾貝爾經濟學獎。那麼,什麼是前景理論?在正式介紹它之前,我們要先了解一下著名的伯努利效用理論。比如這個表格所顯示的:

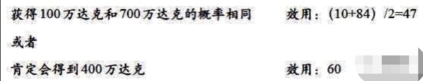

就金額來說,風險收益的預期值和「確定事件」是相同的(都是400萬達克),但兩種選擇的心理效用是不同的,其原因就是財富的效用遞減, 即從100萬達克到400萬達克的效用增值是50個單位,但從400萬達克到700萬達克同樣增量的財富效用的增值就只有24個單位。風險的效用是(10+84)/2=47(其兩種結果的效用,每種結果都乘以其概率的1/2),400萬達克的效用是60。由於60比47大,根據這一效用函數,人們就會選擇效用值更大的確定事件。伯努利認為,決策制定者在看到財富的邊際效用遞減時,就會規避風險。伯努利的期望效用理論所提出的邊際效用遞減可以解釋風險規避問題——即人們一般願意選擇確定事件而非具有相同或稍高預期值的風險收益。但同時這個理論存在嚴重缺陷,而作者針對這一缺陷提出了新的前景理論。

假設我和你現在都有30萬元,但從前我有10萬元,而你有50萬元,那麼我們是不是一樣高興?根據伯努利的理論,我們現在的效用值相同,所以應該一樣高興才對。但事實顯然不是這樣,我會比你快樂得多,這就是前景理論的觀點,評估財富效用需要考慮不同的參考點。同樣,對於個人風險選擇的影響也是如此。如果我現在有10萬元,你有50萬元,然後讓我們從以下兩個事件中選擇一個:1、擁有10萬元與擁有50萬元的概率相等;2、肯定能擁有30萬元。用伯努利的理論來看則我們都會選擇方案2,但前景理論則得出不同的結果。首先於對我而言肯定會選擇擁有30萬元,但如果你選擇擁有30萬元則必定會損失20萬元,這時候你更可能願意賭一把去選擇方案1。

那麼你為什麼會這樣做呢?原因就在於損失厭惡,即人們對虧損的反應比對盈餘的反應大得多。簡單來說,就是你丟失100元的痛苦要遠遠大於你獲得150元的快樂。研究表明,如果想要平衡100元的可能損失,你需要得到的最少收益一般在200元左右,是損失的2倍。所以,前景理論認為,大多數人在面臨獲得的時候是風險規避的,而在面臨損失的時候則是風險偏愛的。損失厭惡的另一種表現形式是稟賦效應,即當個人一旦擁有某項物品,那麼他對該物品價值的評價要比未擁有之前大大增加。正如作者所說的,如果說前景理論有一面旗幟的話,上面畫的肯定是表明盈與虧心理學價值的圖,因為盈與虧正是前景理論中的價值「載體」。這是其與伯努利理論的本質區別,在伯努利理論中,財富狀態才是價值載體。

兩個自我

所謂的兩個自我即經驗自我與記憶自我。

舉個例子:

比如我們看一場電影,前面的絕大部分很好看,但在看到一半的時候突然邏輯混亂,故事情節太假。那麼,如果這時候問你這部電影如何,你多半會回答很糟糕,為什麼會這樣?原因就在於你根據記憶自我做出了判斷。我們在經歷某件事的時候,實際經驗與記憶之間是有偏差的,大腦會選擇記住一部分東西,但是我們經歷的卻比記住多很多。那麼,為什麼不記住前面的部分而偏偏要記住看到一半邏輯混亂,故事情節很假的部分?這不是我們能決定的,因為自主運行的系統1的存在使得我們的大腦會選擇記住該段經歷的最高潮部分或者最後部分。因此,如果高潮或者最後的部分是糟糕的,即使前面體驗很好,最後你也會認為這段經歷不理想,這其實就是作者所說的峰終定律與過程忽視。