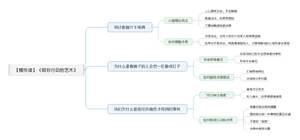

明智行动的艺术-读书笔记

作者是罗尔夫·多贝里,德国畅销书作家,企业管理硕士,经济学、哲学博士,全球著名书摘网站 getAbstract 创始人,也是全球杰出人才社群机构 Zurich.minds 创始人。他长期撰写有关行动思维误区的作品,帮助人们在个人生活、职场等方面清醒思考,做正确决策。他目前已经出版了七本书,其中《明智行动的艺术》和《清醒思考的艺术》是其中最著名的两部,互为姊妹篇,目前已经被翻译成了13种语言,广受欢迎。

这是一本帮助你更加聪明地开展决策和行动的书。作者指出了我们在行动和决策时常见的思维误区,通过对它们的深入分析,告诉我们这些思维误区是如何干扰大脑,如何让我们的决策发生不自觉的倾向性。在阐述这些思维规律的基础上,作者还为我们提出了有针对性的建议措施,可以让我们成功避免误区带来的干扰,使自己的决策和行动更加明智和成功,成为理性而精明的人。

我们对具体的人物更能感同身受

相比起那些冷冰冰的数据,为什么我们对具体的人物更能感同身受?我们来看一下实验。

在上个世纪80年代,经济学家们做过一个著名的实验,叫做“最后通牒博弈实验”。比如,我给你100块钱,你来给这笔钱设定一个比例,比如30%,50%,多少比例都行。然后按照这个比例,你把这笔钱,跟一个坐在你对面的陌生人一起瓜分掉。 那么,如果这位陌生人同意了你这个分成比例,那么你俩就可以把这100块钱从我这儿成功拿走;如果陌生人不同意这个比例,那你就必须把这100块钱再还给我,等于你俩谁也没拿到我的钱。

那么,你会提出什么样的分配比例呢?按道理来讲,可以给陌生人很小的一部分,比如说,1块钱,然后你自己可以拿99块。因为对于陌生人来说,1块钱也比什么都没有要好,他肯定会同意。可实验的结果,却跟我们的理性分析完全相反:绝大多数参与实验的人都建议说,应该给陌生人30块钱到50块钱之间,并且他们还普遍认为,要是低于30块钱,对这个陌生人就是不公平的。

心智理论效应

为什么看起来每个人都会这么慷慨大方呢?作者说,这就是一种所谓的“心智理论效应”。就是说人类从原始社会开始,都是以群居和集体生活的方式生存下来的。因此在人类进化的过程中,我们对身边人如何思考、如何感觉,已经形成了非常细心的感受习惯。

那么这个最后通牒博弈实验,其实就是对这种所谓心智理论效应的最好证明,一旦大家聚在一起的时候,实验者会不自觉地感受对面这位陌生人的想法。但如果对这个实验做个小小的改动,很多人就变得不再这么大方了。

比如,把参加实验的两个人,分配在不同房间里隔离开,你看不到那个陌生人,也想象不出他长的什么样。在这种情况下,跟我们打交道的人变得抽象了。这些参加实验的人,他们最后建议的分配比例,都普遍降到了20块钱以下。 再比如,心理学家保罗·斯洛维奇做过一个捐款的小实验。他对第一组实验者展示了一张来自非洲战乱国家的孩子照片。照片中这个孩子骨瘦如柴,眼中带着哀求的神情,凡是看了这个照片的人,平均捐款是2.5美元。然后,他又给另外一组实验者,展示那个非洲国家饥荒的统计数字,说是有超过300万个儿童营养不良,看了这些数字的人,掏钱捐款的数额,平均却只有1.7美元。

这个结果有点令人意外:理论上说,统计数字才最能反映灾难的真实程度,第二组的捐款数量应该不会太少。可是人们恰恰不这么理解,人们只觉得统计数字冷冷冰冰、毫无作用。而只有那些具体的人,他们的表情和神态,才能让人们感到饥饿仿佛就在眼前。

这种心智理论效应一直都在发挥作用,在生活中随处可见。比如媒体,图表和数字是不能吸引读者的,只能利用具体的人,或者震撼人心的图片才有效果,比如,如果有篇文章是关于某个国家的,那么就印上这个国家元首的照片;如果是关于地震的报道,那就在文章里贴出受害者的照片等等。那么,该如何利用这种心智理论效应,理智地做出我们自己的决策呢?

看清事实

当有人给你介绍某个人物命运时,请你谨慎一些。请你问问其背后的事实和统计数据。你不会因此对这个人物的命运感同身受,但你至少可以了解到真实的背景信息。相反如果你不是听众,而是肩负着感动、震撼、激励他人的任务,那你就应该让事情以鲜活的形象出现,而且最好是观众们身边的人物,从而打动人心,起到更好的效果。

为什么拿着锤子的人会把一切看成钉子

为什么拿锤子的人会把一切都看成钉子?我们来看一个案例。

一位男士申请银行贷款,成立了一家公司,但不久公司倒闭,他陷入绝望之中自杀了。这本身是个并不复杂的故—,可是到底是什么原因造成的结果呢?不同的人都会给出自己的分析。作为经济学家,你想要弄明白为什么这家公司的经营理念没有奏效:是这个人不会经营吗?是策略有误还是市场份额太小,或是竞争太激烈?作为市场营销专家,你会猜测这位男士对目标群体的定位不准。如果你是金融专家,你会想贷款是否是正确的融资工具。如果你是作家,你会思考怎么把这一事件写成古希腊式的悲剧,同样银行家会认为这是负责贷款的部门犯了错误,社会学家会相信这是资本主义的失灵,虔信主义者会认为这是上帝的惩罚,精神病医生会认为这是血清素低的反应,那么哪一个才是“正确”的视角?

作者认为都不是。马克·吐温曾说:“如果你身上唯一的工具是一把锤子,那么你会把所有的问题都看成钉子。”美国著名的投资家查理·芒格,根据马克·吐温的这句话,将这种现象称之为“拿锤子的人”,芒格分析说,人们经过年复一年的专业培训,会成为经济学家、工程师、营销经理、投资经理等等。一旦当他们了解并熟悉了某一专业领域的思维模式之后,他们就会到处尝试将所有遇到的问题,都用自己的专业思维模式来解决。

比如,外科医生面对一个医学问题总是情不自禁地想通过外科手术来解决;职业军人面对冲突,可能会想到优先用军事手段解决;建筑工程师们,总会不自觉地先想到施工上的方法和注意事项;而老师们,可能会尝试用说教的思维,去处理生活中人与人之间的沟通。总之,如果遇到一个问题,大多数人的第一反应,总会按照自己最擅长领域的思维模式去解读和处理。

那么我们会问,这样解决问题的方式难道不对吗?毕竟每个人都有擅长的事情,他们在某方面总比外人了解更多,看问题更深入。作者认为,这是我们在决策和行动中,必须有意严格避免的一种思维误区。

所谓的专家,其实很容易陷入自己的专业领域里,形成一种叫做“专业偏见”的思维模式,这种专业偏见的危险就在于,我们总忍不住用自己专业领域的方法,去解决其他领域根本不相干的问题,而我们还会慢慢觉得习以为常。

而即便是在自己的专业领域,那些所谓“拿锤子的人”,也会逐渐地将“锤子”在本专业领域内过度使用,这种趋势和倾向性,随着我们年龄的增长,会越来越明显。专业偏见会最终让我们形成一个自大的头脑,变得过于盲目地迷信。

那么,我们该如何避免这种“拿锤子的人”的思维错误呢?作者建议说,由于我们每个人都饱受专业偏见思维的影响,所以这种情况下,请在自己的专业思维模式之外,再多加几种额外的思维模式。

我们为什么要爱经历痛苦才得到的事物

为什么我们会更喜欢那些经历痛苦才能得到的事物?我们先来看一个小故事。

约翰去美国空军参军。在部队里经过一系列漫长而艰苦的培训和练习,最后终于通过了高空跳伞考核,算是成了一名真正的伞兵。然后,他就和战友一起列队,迎接长官给他们颁发考核通过纪念品,也就是一枚降落伞形状的别针。

只见长官走到他面前,将这枚纪念别针别在了他的胸前,可这还不算完,戴上之后,长官突然对着别针狠狠地猛击了一拳。结果这枚别针穿过衣服,扎进了约翰的胸部,疼得他是哇哇大叫。

在那之后,约翰不仅不记恨这位长官,反而一有机会就向朋友们解开衬衣扣子,展示胸前的小伤疤。几十年后,约翰早已从部队退役,可是他居然把那枚扎过他的别针装裱进画框里,挂在他卧室的墙上。

约翰的这种行为,被作者总结叫做“劳力辩证现象”。就是说当你在一件事上投入了很多的精力,甚至付出了痛苦,那么你就会对这件事情带来的结果愈加看重,并且非常享受这种结果带来的成就感。换句话说:我们会因为在一件事上已经付出的努力,就把这件事的价值进行人为夸大或提高。

比如约翰,一枚别针使自己胸口留下伤疤,本来是完全没有必要,甚至是可笑的。但是约翰的大脑,把这种“可笑”进行了调整,自动把这枚别针的价值提高了,把它从一个普通物件,变成了神圣的东西。这里面的原因其实就在于,这枚别针承载了他的辛苦和付出。

这种劳力辩证现象对我们的行动决策有什么作用呢?在生活中啊,很多人会使用这一点,去刻意强化我们对于事物价值的认知。

比如,有很多大学社团招收新会员入会时,会刻意让他们通过很恶搞、甚至很奇葩的测试,然后才允许他们加入。这样的入门测试越是残酷和奇怪,申请人在心中形成的自豪感反而越强,入会之后就会更加积极参与社团活动。

那么,我们在了解上述现象之后,如何用它来指导我们的行动和决策呢?

第一,我们应该有意识地去保持清醒,理性地分辨一件事物的真正价值。我们可以在行动之前冷静下来好好想想,一件事情的价值,到底是因为它本身可以满足你的需要,还是只因为你在它身上已经花了过多努力,导致你不愿割舍。

第二,如果你想抬高一个人对于价值的估计,你也可以适当地吊吊对方胃口,让对方不那么容易获得,那么他对于这件事的看法,也许会变得大不一样。

做出明智而正确的决策行动,其实并不需要额外的智慧,只需要始终牢记和把握一点:少犯错误。