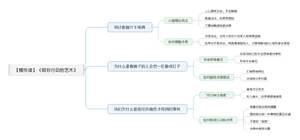

明智行動的藝術-讀書筆記

作者是羅爾夫·多貝里,德國暢銷書作家,企業管理碩士,經濟學、哲學博士,全球著名書摘網站 getAbstract 創始人,也是全球傑出人才社群機構 Zurich.minds 創始人。他長期撰寫有關行動思維誤區的作品,幫助人們在個人生活、職場等方面清醒思考,做正確決策。他目前已經出版了七本書,其中《明智行動的藝術》和《清醒思考的藝術》是其中最著名的兩部,互為姊妹篇,目前已經被翻譯成了13種語言,廣受歡迎。

這是一本幫助你更加聰明地開展決策和行動的書。作者指出了我們在行動和決策時常見的思維誤區,通過對它們的深入分析,告訴我們這些思維誤區是如何干擾大腦,如何讓我們的決策發生不自覺的傾向性。在闡述這些思維規律的基礎上,作者還為我們提出了有針對性的建議措施,可以讓我們成功避免誤區帶來的干擾,使自己的決策和行動更加明智和成功,成為理性而精明的人。

我們對具體的人物更能感同身受

相比起那些冷冰冰的數據,為什麼我們對具體的人物更能感同身受?我們來看一下實驗。

在上個世紀80年代,經濟學家們做過一個著名的實驗,叫做「最後通牒博弈實驗」。比如,我給你100塊錢,你來給這筆錢設定一個比例,比如30%,50%,多少比例都行。然後按照這個比例,你把這筆錢,跟一個坐在你對面的陌生人一起瓜分掉。 那麼,如果這位陌生人同意了你這個分成比例,那麼你倆就可以把這100塊錢從我這兒成功拿走;如果陌生人不同意這個比例,那你就必須把這100塊錢再還給我,等於你倆誰也沒拿到我的錢。

那麼,你會提出什麼樣的分配比例呢?按道理來講,可以給陌生人很小的一部分,比如說,1塊錢,然後你自己可以拿99塊。因為對於陌生人來說,1塊錢也比什麼都沒有要好,他肯定會同意。可實驗的結果,卻跟我們的理性分析完全相反:絕大多數參與實驗的人都建議說,應該給陌生人30塊錢到50塊錢之間,並且他們還普遍認為,要是低於30塊錢,對這個陌生人就是不公平的。

心智理論效應

為什麼看起來每個人都會這麼慷慨大方呢?作者說,這就是一種所謂的「心智理論效應」。就是說人類從原始社會開始,都是以群居和集體生活的方式生存下來的。因此在人類進化的過程中,我們對身邊人如何思考、如何感覺,已經形成了非常細心的感受習慣。

那麼這個最後通牒博弈實驗,其實就是對這種所謂心智理論效應的最好證明,一旦大家聚在一起的時候,實驗者會不自覺地感受對面這位陌生人的想法。但如果對這個實驗做個小小的改動,很多人就變得不再這麼大方了。

比如,把參加實驗的兩個人,分配在不同房間裡隔離開,你看不到那個陌生人,也想象不出他長的什麼樣。在這種情況下,跟我們打交道的人變得抽象了。這些參加實驗的人,他們最後建議的分配比例,都普遍降到了20塊錢以下。 再比如,心理學家保羅·斯洛維奇做過一個捐款的小實驗。他對第一組實驗者展示了一張來自非洲戰亂國家的孩子照片。照片中這個孩子骨瘦如柴,眼中帶着哀求的神情,凡是看了這個照片的人,平均捐款是2.5美元。然後,他又給另外一組實驗者,展示那個非洲國家饑荒的統計數字,說是有超過300萬個兒童營養不良,看了這些數字的人,掏錢捐款的數額,平均卻只有1.7美元。

這個結果有點令人意外:理論上說,統計數字才最能反映災難的真實程度,第二組的捐款數量應該不會太少。可是人們恰恰不這麼理解,人們只覺得統計數字冷冷冰冰、毫無作用。而只有那些具體的人,他們的表情和神態,才能讓人們感到飢餓仿佛就在眼前。

這種心智理論效應一直都在發揮作用,在生活中隨處可見。比如媒體,圖表和數字是不能吸引讀者的,只能利用具體的人,或者震撼人心的圖片才有效果,比如,如果有篇文章是關於某個國家的,那麼就印上這個國家元首的照片;如果是關於地震的報道,那就在文章里貼出受害者的照片等等。那麼,該如何利用這種心智理論效應,理智地做出我們自己的決策呢?

看清事實

當有人給你介紹某個人物命運時,請你謹慎一些。請你問問其背後的事實和統計數據。你不會因此對這個人物的命運感同身受,但你至少可以了解到真實的背景信息。相反如果你不是聽眾,而是肩負着感動、震撼、激勵他人的任務,那你就應該讓事情以鮮活的形象出現,而且最好是觀眾們身邊的人物,從而打動人心,起到更好的效果。

為什麼拿着錘子的人會把一切看成釘子

為什麼拿錘子的人會把一切都看成釘子?我們來看一個案例。

一位男士申請銀行貸款,成立了一家公司,但不久公司倒閉,他陷入絕望之中自殺了。這本身是個並不複雜的故—,可是到底是什麼原因造成的結果呢?不同的人都會給出自己的分析。作為經濟學家,你想要弄明白為什麼這家公司的經營理念沒有奏效:是這個人不會經營嗎?是策略有誤還是市場份額太小,或是競爭太激烈?作為市場營銷專家,你會猜測這位男士對目標群體的定位不准。如果你是金融專家,你會想貸款是否是正確的融資工具。如果你是作家,你會思考怎麼把這一事件寫成古希臘式的悲劇,同樣銀行家會認為這是負責貸款的部門犯了錯誤,社會學家會相信這是資本主義的失靈,虔信主義者會認為這是上帝的懲罰,精神病醫生會認為這是血清素低的反應,那麼哪一個才是「正確」的視角?

作者認為都不是。馬克·吐溫曾說:「如果你身上唯一的工具是一把錘子,那麼你會把所有的問題都看成釘子。」美國著名的投資家查理·芒格,根據馬克·吐溫的這句話,將這種現象稱之為「拿錘子的人」,芒格分析說,人們經過年復一年的專業培訓,會成為經濟學家、工程師、營銷經理、投資經理等等。一旦當他們了解並熟悉了某一專業領域的思維模式之後,他們就會到處嘗試將所有遇到的問題,都用自己的專業思維模式來解決。

比如,外科醫生面對一個醫學問題總是情不自禁地想通過外科手術來解決;職業軍人面對衝突,可能會想到優先用軍事手段解決;建築工程師們,總會不自覺地先想到施工上的方法和注意事項;而老師們,可能會嘗試用說教的思維,去處理生活中人與人之間的溝通。總之,如果遇到一個問題,大多數人的第一反應,總會按照自己最擅長領域的思維模式去解讀和處理。

那麼我們會問,這樣解決問題的方式難道不對嗎?畢竟每個人都有擅長的事情,他們在某方面總比外人了解更多,看問題更深入。作者認為,這是我們在決策和行動中,必須有意嚴格避免的一種思維誤區。

所謂的專家,其實很容易陷入自己的專業領域裡,形成一種叫做「專業偏見」的思維模式,這種專業偏見的危險就在於,我們總忍不住用自己專業領域的方法,去解決其他領域根本不相干的問題,而我們還會慢慢覺得習以為常。

而即便是在自己的專業領域,那些所謂「拿錘子的人」,也會逐漸地將「錘子」在本專業領域內過度使用,這種趨勢和傾向性,隨着我們年齡的增長,會越來越明顯。專業偏見會最終讓我們形成一個自大的頭腦,變得過於盲目地迷信。

那麼,我們該如何避免這種「拿錘子的人」的思維錯誤呢?作者建議說,由於我們每個人都飽受專業偏見思維的影響,所以這種情況下,請在自己的專業思維模式之外,再多加幾種額外的思維模式。

我們為什麼要愛經歷痛苦才得到的事物

為什麼我們會更喜歡那些經歷痛苦才能得到的事物?我們先來看一個小故事。

約翰去美國空軍參軍。在部隊裡經過一系列漫長而艱苦的培訓和練習,最後終於通過了高空跳傘考核,算是成了一名真正的傘兵。然後,他就和戰友一起列隊,迎接長官給他們頒發考核通過紀念品,也就是一枚降落傘形狀的別針。

只見長官走到他面前,將這枚紀念別針別在了他的胸前,可這還不算完,戴上之後,長官突然對着別針狠狠地猛擊了一拳。結果這枚別針穿過衣服,扎進了約翰的胸部,疼得他是哇哇大叫。

在那之後,約翰不僅不記恨這位長官,反而一有機會就向朋友們解開襯衣扣子,展示胸前的小傷疤。幾十年後,約翰早已從部隊退役,可是他居然把那枚扎過他的別針裝裱進畫框裡,掛在他臥室的牆上。

約翰的這種行為,被作者總結叫做「勞力辯證現象」。就是說當你在一件事上投入了很多的精力,甚至付出了痛苦,那麼你就會對這件事情帶來的結果愈加看重,並且非常享受這種結果帶來的成就感。換句話說:我們會因為在一件事上已經付出的努力,就把這件事的價值進行人為誇大或提高。

比如約翰,一枚別針使自己胸口留下傷疤,本來是完全沒有必要,甚至是可笑的。但是約翰的大腦,把這種「可笑」進行了調整,自動把這枚別針的價值提高了,把它從一個普通物件,變成了神聖的東西。這裡面的原因其實就在於,這枚別針承載了他的辛苦和付出。

這種勞力辯證現象對我們的行動決策有什麼作用呢?在生活中啊,很多人會使用這一點,去刻意強化我們對於事物價值的認知。

比如,有很多大學社團招收新會員入會時,會刻意讓他們通過很惡搞、甚至很奇葩的測試,然後才允許他們加入。這樣的入門測試越是殘酷和奇怪,申請人在心中形成的自豪感反而越強,入會之後就會更加積極參與社團活動。

那麼,我們在了解上述現象之後,如何用它來指導我們的行動和決策呢?

第一,我們應該有意識地去保持清醒,理性地分辨一件事物的真正價值。我們可以在行動之前冷靜下來好好想想,一件事情的價值,到底是因為它本身可以滿足你的需要,還是只因為你在它身上已經花了過多努力,導致你不願割捨。

第二,如果你想抬高一個人對於價值的估計,你也可以適當地吊吊對方胃口,讓對方不那麼容易獲得,那麼他對於這件事的看法,也許會變得大不一樣。

做出明智而正確的決策行動,其實並不需要額外的智慧,只需要始終牢記和把握一點:少犯錯誤。