松弛感-读书笔记

你是否因为工作压力觉得很累?你是否因为生活琐碎感到疲惫?你是否因为外面的一点风吹草动而不安?你是否渴望放松,却停不下来?

如果你总是无法放松,常常陷入紧绷、焦虑、内耗,那么你需要来点松弛感给生活松松绑。真正的松驰感不仅是外表的自在,更是由内而外透出的力量,这样才能持久有效。唯有松弛,才能让我们生活得更游刃有余。本书将帮助我们做到这一点。

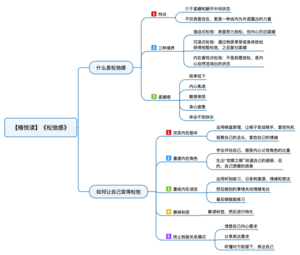

什么是松弛感

“松弛感”之所以能火,是因为它映射出了大多数人心中向往的一种状态。那到底什么是松弛感?我们又如何拥有松弛感?

松弛感的三种境界

松弛感是介于紧绷和躺平中间的一种状态,它是我们在生活中按下的暂停键,是一个蓄积能量的过程。一个人只有拥有了松弛感,才能游刃有余地面对生活中的困难和挑战。

松弛感有三种境界:

第一种境界叫作强迫式松弛。

这种松弛感是表面努力想让自己放松下来,但是内心却一直在打架,各种声音在不断拉扯自己。

虽然自己已经感觉必须放松下来了,但是当内心强迫自己的时候,很多反对的声音同样会冒出来:你这样怎么行,别人会怎么想,万一出问题了怎么办……

这些声音会不断地跑出来提醒自己,让自己的身体肌肉始终处于紧张备战状态,不能真正松弛下来。

比如,长途行军非常劳累,但他们睡觉时仍然紧紧抱着枪,稍微有点风吹草动就会立刻惊醒。这种休息模式就是强迫式松弛。这类人想让自己放松,却达不到真正的放松效果。

第二种境界叫作沉浸式松弛。

这种境界的松弛感相对第一种更浓烈一些,拥有这种松弛感的人可以为自己留出一定的时间去享受生活,让自己体验快乐和放松的感觉。

他们内在的恐惧感也会偏少一些,但依然存在,只是更多被切断与隔离掉了。

比如,有的人一到节假日就会去另一个城市度假。这种境界比第一种好一点。不过,它的问题是,度假结束,人一回到以前的生活模式,之前的压力和焦虑又会卷土重来。这样依旧做不到真正的松弛。

第三种境界叫作内在喜悦式松弛,这是松弛感的最高境界。只有达到这种境界,一个人才算真正地拥有了松弛感。

比如,我们大多数人面对工作时都会感受到辛苦和疲惫,但是对于一些人来说,工作反而是自己快乐和充实的源泉。当一个人的工作正是自己所热爱之事,那么他生命的每一天都不是在工作,而是在享受。这种状态就是内在喜悦式松弛。

这个境界的松弛感是可以给自己反向赋能的。

紧绷感

那我们怎么知道自己是否具备松弛感呢?我们先要了解松弛感的对立面——紧绷感。当一个人处于紧绷状态时,他是很难松弛下来的。书里给了一个紧绷测试,共有五点内容,如果你有其中的两点或两点以上,你就有可能正处于紧绷的状态。

第一点,效率低下。做事效率很低,而且明明心里很排斥做一些事情,却还要逼着自己去做,无法停下来。

第二点,内心焦虑。心里总感到不安和焦灼,哪怕没什么大事发生,你也觉得非常不踏实。

第三点,敏感易怒。容易感到烦躁、愤怒,而且非常在意别人的评价。就算是人家轻微的评价,你也会认为那是人家在批评自己。

第四点,身心疲惫。动不动就觉得很累,但实际上你并没有做什么事,而且对很多事情提不起兴趣,总想躺平;可是,一躺平又开始谴责自己不上进,然后逼着自己去做事。

第五点,体会不到快乐。你感受不到快乐,也很少停下来感受身边的事物,比如自然的风声、雨声、蓝天或者白云。好像明明活着,但感受不到自己活着。

如果你有上面说到的两点或两点以上,你很可能就处于紧绷状态。

那为什么人会出现紧绷的状态呢?从原理上来讲,当一个人面对危险时,他就会紧绷。紧绷是我们的神经系统对危险的自然反应。

如何让自己变得松弛

作者提到,我们只有拥有内在力量活得才能自由和松弛。而且需要达到两种境界。

种经验会决定我们在面对外界时能不能让自己内心的松弛感更高:一种经验是我如何看待我自己;一种经验是我如何看待这个世界。

如果一个人看待自己的方式是“我很好”“我值得被爱”“我很有能力”“我很重要”“我喜欢这样的自己”“我接纳自己的优点,也接纳自己的缺点,我爱的就是这样的我”,那么这样的人内在这种强大的自爱力量会让他做什么都有底气,他们已经有了50%的最高级的松弛感。

如果一个人看待世界的方式是“别人是可以相信的”“别人是关心我和爱我的”“别人是不会故意伤害我的”“别人是可以信任和依靠的”,对外界有这样认知的人,内心往往安定、踏实,另外50%的松弛感也会随之而来。

内心松弛的程度,一半跟我们自己有关,一半跟我们所经历的关系有关。

如果你之前经常遭遇虐待,歧视,被忽视等等,那么这些经历可能会让你紧绷,无法接纳自己。

其实我们是可以培养松弛感的,那么我们应该怎么做呢?

改变内在剧本

我们的内心就跟一根皮筋一样,它是由松紧的。如果你拉的越使劲那么它就越紧绷。其实我们可以利用内心的橡皮擦,擦掉让自己紧绷的内在剧本。

比如,文中提到有一个全职妈妈多年以后,重回职场。她入职以后就很紧张,害怕做错事情、说错话,可以说是谨小慎微。 在她心里别人看起来挑剔、严苛,自私有危险。随时可能会给她穿小鞋。而她自己是那个随时可能被挑剔、被替换的那个人。

这就是她的内在剧本。性格就是我们的内在剧本,它包括两个维度,一个是我们如何看待这个世界,一个是我们如何看待自己。

要想打破这一定式就需要作者所说的棋盘原理了。其实很简单,就像下棋一样,我们需要从棋子变棋手掌控,只有我们占得先机,才能赢。

跳出内在剧本的关键,恰恰在于跳出棋子的位置,把自己当成棋盘或棋手,这样你身体内流动的每一个想法、每一种情绪皆可为你所用。

怎样才能有效利用?正念疗法中提倡一种方法,叫作观察。

观察你的念头升起、漂浮、落下,然后再升起、漂浮、落下。

在这个过程中,你要做的只有观察,不干预、不阻止、不投入,允许这一切自然发生,自然来去。而不管这一切怎么来去,你依然是那个稳稳的棋手。

也就是掌控自己的情绪,书中有一段话我觉得很好:

我尊重我所有的情绪,也尊重我所有的想法,它们都是有价值的,我接纳所有的想法和情绪。它们都在提醒我、保护我,我有那么多的护卫,所以我很安全。我允许他们按照它们的节奏来来去去。”

我们要时刻的自我提醒,让自己知道处于什么情况下,只有这样我们才能成为掌控者。

重建内在角色

首先,学会评估自己,安静闭目,感受内心父母角色比重;

母亲扮演的通常是支持者、照顾者、陪伴者、鼓励者、欣赏者等软性角色,提供的是安全感;而父亲扮演的则是要求者、鞭策者、督促者、示范者、引领者等硬性角色,提供的是规则感。

这两类角色没有高低好坏之分,是一个孩子成熟的过程中都需要的两类能量,缺一不可。但我们常常遇到的问题是只拥有其中一种角色的能量。

因此,我们要评估一下,能够给自己打几分?分值低是需要我们补上的,分值高的可以不用变动。

其次,生出“觉察之眼”:我知道此时此刻我是什么感觉;我知道我这样做的目的是什么;我也知道我这样做是不是真的能达到我想要的效果。

在没有觉察之前,你是无意识的,是被推动着做的,那时候你其实等于棋子。但是当你意识到自己在做什么的时候,你就从棋子变成了棋手。

例如,每当别人反驳你的意见时,你总是不自觉地生气,会试图去说服他,让他改变想法,跟自己保持一致。你仿佛在被某种未知的力量推动着,这时候的你就相当于一颗棋子。一旦你觉察到别人反驳自己的时候,你内心的声音是“他不认可我,我不够好”,你就把这些背后的信息透明化了,也就能从棋子变成棋手。当然这是一个复杂的打破自动化的过程,我们需要先学会觉察。

重组内在语言

书中提到一个方法叫做调整情绪电台:听到练习,具体做法是打开手机备忘录记下刺激源、情绪和想法;然后做别的事以关闭情绪电台;最后做赋能练习。

“撕掉”标签

首先,我们需要重新解读标签;转化标签。每个人的标签背后都隐藏着一段不为人知的经历。你有没有聆听过自己的心声?你有没有看到所谓的“坏标签”背后隐藏了怎样的过往?这就是重新解读标签,看到标签带来的生存价值。你需要先发自内心地肯定那份价值之后,再给它找到一个合适的位置来安置。

比如,妈妈天天念叨孩子:“你怎么这么自私,让我操碎了心!”自私是妈妈给孩子贴的标签,而孩子可以转化这个标签。可能这个标签是我的行为和妈妈的需求。

比如妈妈只是想要我帮她做些什么,那么我在力所能及的情况下就可以帮妈妈干一些事情,让妈妈也能休息一下。

要知道,当一个人给你贴标签的时候,并不代表你不好,只是代表你的某些行为可能没照顾到他的需求,而他不会好好表达自己的需求。

终止耗能关系模式

耗能的关系模式背后,是你们都在制造对立感

书中提到一个真实的案例:

父母希望孩子毕业之后,赶紧相亲找个对象结婚,踏踏实实地过日子。孩子却不想把自己的人生太快绑定到锅碗瓢盆上。 父母希望孩子可以理解自己为他的未来着想的担忧,希望能尽可能帮孩子规避掉潜在的风险。但父母爱孩子的方式,却让孩子觉得自己的人生被控制,快要窒息了。孩子用消极敷衍的方式来反抗父母的控制,反而被父母解读为“你果然不行,不能承担责任”。

这就是很明显的站在河对岸的两个人的状态。

所以,我们需要做的是清楚内心需求,然后分享表达需求,听懂对方前提下,表达自己。

清楚的表达自己,做真正的自己,避免成为讨好型人格,讨好型的人常常在表达需求上是拧巴的。他们一边告诉别人“我没事,不重要,没关系”,“教”别人忽略他们的需求;一边暗暗期待别人能够主动看到自己的需求,自己不用说出口,别人也能满足。

一旦别人没有做到,他们又会在多次被忽视之后爆发情绪,常表现为激烈的语言或行为攻击,甚至有的人会扭转整个人生方向。

因此,做自己,接纳这个世界的不确定性,只有这个我们才可以活的自由和松弛。