鬆弛感-讀書筆記

你是否因為工作壓力覺得很累?你是否因為生活瑣碎感到疲憊?你是否因為外面的一點風吹草動而不安?你是否渴望放鬆,卻停不下來?

如果你總是無法放鬆,常常陷入緊繃、焦慮、內耗,那麼你需要來點鬆弛感給生活松鬆綁。真正的松馳感不僅是外表的自在,更是由內而外透出的力量,這樣才能持久有效。唯有鬆弛,才能讓我們生活得更遊刃有餘。本書將幫助我們做到這一點。

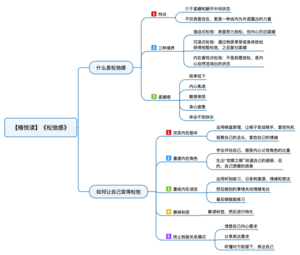

什麼是鬆弛感

「鬆弛感」之所以能火,是因為它映射出了大多數人心中嚮往的一種狀態。那到底什麼是鬆弛感?我們又如何擁有鬆弛感?

鬆弛感的三種境界

鬆弛感是介於緊繃和躺平中間的一種狀態,它是我們在生活中按下的暫停鍵,是一個蓄積能量的過程。一個人只有擁有了鬆弛感,才能遊刃有餘地面對生活中的困難和挑戰。

鬆弛感有三種境界:

第一種境界叫作強迫式鬆弛。

這種鬆弛感是表面努力想讓自己放鬆下來,但是內心卻一直在打架,各種聲音在不斷拉扯自己。

雖然自己已經感覺必須放鬆下來了,但是當內心強迫自己的時候,很多反對的聲音同樣會冒出來:你這樣怎麼行,別人會怎麼想,萬一出問題了怎麼辦……

這些聲音會不斷地跑出來提醒自己,讓自己的身體肌肉始終處於緊張備戰狀態,不能真正鬆弛下來。

比如,長途行軍非常勞累,但他們睡覺時仍然緊緊抱着槍,稍微有點風吹草動就會立刻驚醒。這種休息模式就是強迫式鬆弛。這類人想讓自己放鬆,卻達不到真正的放鬆效果。

第二種境界叫作沉浸式鬆弛。

這種境界的鬆弛感相對第一種更濃烈一些,擁有這種鬆弛感的人可以為自己留出一定的時間去享受生活,讓自己體驗快樂和放鬆的感覺。

他們內在的恐懼感也會偏少一些,但依然存在,只是更多被切斷與隔離掉了。

比如,有的人一到節假日就會去另一個城市度假。這種境界比第一種好一點。不過,它的問題是,度假結束,人一回到以前的生活模式,之前的壓力和焦慮又會捲土重來。這樣依舊做不到真正的鬆弛。

第三種境界叫作內在喜悅式鬆弛,這是鬆弛感的最高境界。只有達到這種境界,一個人才算真正地擁有了鬆弛感。

比如,我們大多數人面對工作時都會感受到辛苦和疲憊,但是對於一些人來說,工作反而是自己快樂和充實的源泉。當一個人的工作正是自己所熱愛之事,那麼他生命的每一天都不是在工作,而是在享受。這種狀態就是內在喜悅式鬆弛。

這個境界的鬆弛感是可以給自己反向賦能的。

緊繃感

那我們怎麼知道自己是否具備鬆弛感呢?我們先要了解鬆弛感的對立面——緊繃感。當一個人處於緊繃狀態時,他是很難鬆弛下來的。書里給了一個緊繃測試,共有五點內容,如果你有其中的兩點或兩點以上,你就有可能正處於緊繃的狀態。

第一點,效率低下。做事效率很低,而且明明心裡很排斥做一些事情,卻還要逼着自己去做,無法停下來。

第二點,內心焦慮。心裡總感到不安和焦灼,哪怕沒什麼大事發生,你也覺得非常不踏實。

第三點,敏感易怒。容易感到煩躁、憤怒,而且非常在意別人的評價。就算是人家輕微的評價,你也會認為那是人家在批評自己。

第四點,身心疲憊。動不動就覺得很累,但實際上你並沒有做什麼事,而且對很多事情提不起興趣,總想躺平;可是,一躺平又開始譴責自己不上進,然後逼着自己去做事。

第五點,體會不到快樂。你感受不到快樂,也很少停下來感受身邊的事物,比如自然的風聲、雨聲、藍天或者白雲。好像明明活着,但感受不到自己活着。

如果你有上面說到的兩點或兩點以上,你很可能就處於緊繃狀態。

那為什麼人會出現緊繃的狀態呢?從原理上來講,當一個人面對危險時,他就會緊繃。緊繃是我們的神經系統對危險的自然反應。

如何讓自己變得鬆弛

作者提到,我們只有擁有內在力量活得才能自由和鬆弛。而且需要達到兩種境界。

種經驗會決定我們在面對外界時能不能讓自己內心的鬆弛感更高:一種經驗是我如何看待我自己;一種經驗是我如何看待這個世界。

如果一個人看待自己的方式是「我很好」「我值得被愛」「我很有能力」「我很重要」「我喜歡這樣的自己」「我接納自己的優點,也接納自己的缺點,我愛的就是這樣的我」,那麼這樣的人內在這種強大的自愛力量會讓他做什麼都有底氣,他們已經有了50%的最高級的鬆弛感。

如果一個人看待世界的方式是「別人是可以相信的」「別人是關心我和愛我的」「別人是不會故意傷害我的」「別人是可以信任和依靠的」,對外界有這樣認知的人,內心往往安定、踏實,另外50%的鬆弛感也會隨之而來。

內心鬆弛的程度,一半跟我們自己有關,一半跟我們所經歷的關係有關。

如果你之前經常遭遇虐待,歧視,被忽視等等,那麼這些經歷可能會讓你緊繃,無法接納自己。

其實我們是可以培養鬆弛感的,那麼我們應該怎麼做呢?

改變內在劇本

我們的內心就跟一根皮筋一樣,它是由鬆緊的。如果你拉的越使勁那麼它就越緊繃。其實我們可以利用內心的橡皮擦,擦掉讓自己緊繃的內在劇本。

比如,文中提到有一個全職媽媽多年以後,重回職場。她入職以後就很緊張,害怕做錯事情、說錯話,可以說是謹小慎微。 在她心裡別人看起來挑剔、嚴苛,自私有危險。隨時可能會給她穿小鞋。而她自己是那個隨時可能被挑剔、被替換的那個人。

這就是她的內在劇本。性格就是我們的內在劇本,它包括兩個維度,一個是我們如何看待這個世界,一個是我們如何看待自己。

要想打破這一定式就需要作者所說的棋盤原理了。其實很簡單,就像下棋一樣,我們需要從棋子變棋手掌控,只有我們占得先機,才能贏。

跳出內在劇本的關鍵,恰恰在於跳出棋子的位置,把自己當成棋盤或棋手,這樣你身體內流動的每一個想法、每一種情緒皆可為你所用。

怎樣才能有效利用?正念療法中提倡一種方法,叫作觀察。

觀察你的念頭升起、漂浮、落下,然後再升起、漂浮、落下。

在這個過程中,你要做的只有觀察,不干預、不阻止、不投入,允許這一切自然發生,自然來去。而不管這一切怎麼來去,你依然是那個穩穩的棋手。

也就是掌控自己的情緒,書中有一段話我覺得很好:

我尊重我所有的情緒,也尊重我所有的想法,它們都是有價值的,我接納所有的想法和情緒。它們都在提醒我、保護我,我有那麼多的護衛,所以我很安全。我允許他們按照它們的節奏來來去去。」

我們要時刻的自我提醒,讓自己知道處於什麼情況下,只有這樣我們才能成為掌控者。

重建內在角色

首先,學會評估自己,安靜閉目,感受內心父母角色比重;

母親扮演的通常是支持者、照顧者、陪伴者、鼓勵者、欣賞者等軟性角色,提供的是安全感;而父親扮演的則是要求者、鞭策者、督促者、示範者、引領者等硬性角色,提供的是規則感。

這兩類角色沒有高低好壞之分,是一個孩子成熟的過程中都需要的兩類能量,缺一不可。但我們常常遇到的問題是只擁有其中一種角色的能量。

因此,我們要評估一下,能夠給自己打幾分?分值低是需要我們補上的,分值高的可以不用變動。

其次,生出「覺察之眼」:我知道此時此刻我是什麼感覺;我知道我這樣做的目的是什麼;我也知道我這樣做是不是真的能達到我想要的效果。

在沒有覺察之前,你是無意識的,是被推動着做的,那時候你其實等於棋子。但是當你意識到自己在做什麼的時候,你就從棋子變成了棋手。

例如,每當別人反駁你的意見時,你總是不自覺地生氣,會試圖去說服他,讓他改變想法,跟自己保持一致。你仿佛在被某種未知的力量推動着,這時候的你就相當於一顆棋子。一旦你覺察到別人反駁自己的時候,你內心的聲音是「他不認可我,我不夠好」,你就把這些背後的信息透明化了,也就能從棋子變成棋手。當然這是一個複雜的打破自動化的過程,我們需要先學會覺察。

重組內在語言

書中提到一個方法叫做調整情緒電台:聽到練習,具體做法是打開手機備忘錄記下刺激源、情緒和想法;然後做別的事以關閉情緒電台;最後做賦能練習。

「撕掉」標籤

首先,我們需要重新解讀標籤;轉化標籤。每個人的標籤背後都隱藏着一段不為人知的經歷。你有沒有聆聽過自己的心聲?你有沒有看到所謂的「壞標籤」背後隱藏了怎樣的過往?這就是重新解讀標籤,看到標籤帶來的生存價值。你需要先發自內心地肯定那份價值之後,再給它找到一個合適的位置來安置。

比如,媽媽天天念叨孩子:「你怎麼這麼自私,讓我操碎了心!」自私是媽媽給孩子貼的標籤,而孩子可以轉化這個標籤。可能這個標籤是我的行為和媽媽的需求。

比如媽媽只是想要我幫她做些什麼,那麼我在力所能及的情況下就可以幫媽媽干一些事情,讓媽媽也能休息一下。

要知道,當一個人給你貼標籤的時候,並不代表你不好,只是代表你的某些行為可能沒照顧到他的需求,而他不會好好表達自己的需求。

終止耗能關係模式

耗能的關係模式背後,是你們都在製造對立感

書中提到一個真實的案例:

父母希望孩子畢業之後,趕緊相親找個對象結婚,踏踏實實地過日子。孩子卻不想把自己的人生太快綁定到鍋碗瓢盆上。 父母希望孩子可以理解自己為他的未來着想的擔憂,希望能儘可能幫孩子規避掉潛在的風險。但父母愛孩子的方式,卻讓孩子覺得自己的人生被控制,快要窒息了。孩子用消極敷衍的方式來反抗父母的控制,反而被父母解讀為「你果然不行,不能承擔責任」。

這就是很明顯的站在河對岸的兩個人的狀態。

所以,我們需要做的是清楚內心需求,然後分享表達需求,聽懂對方前提下,表達自己。

清楚的表達自己,做真正的自己,避免成為討好型人格,討好型的人常常在表達需求上是擰巴的。他們一邊告訴別人「我沒事,不重要,沒關係」,「教」別人忽略他們的需求;一邊暗暗期待別人能夠主動看到自己的需求,自己不用說出口,別人也能滿足。

一旦別人沒有做到,他們又會在多次被忽視之後爆發情緒,常表現為激烈的語言或行為攻擊,甚至有的人會扭轉整個人生方向。

因此,做自己,接納這個世界的不確定性,只有這個我們才可以活的自由和鬆弛。