熵减-读书笔记

熵是来源于物理科学热力学第二定律的概念,热力学第二定律又称熵增定律。熵增表现为功能减弱直到逐渐丧失,而熵减表现为功能增强。熵的概念是贯穿任正非华为管理思想的精华。虽然华为是近两三年才开始讲熵,但成立30年来,华为的文化和制度一直都是符合熵理论的。在任正非看来,所有的管理、经营的行为都是为了防止组织生命力的衰弱,抵挡组织从有序趋于无序,避免组织逐渐走向衰亡。

认识熵

在企业的发展过程中熵增是不可避免的,任何一家企业都是如此。而企业首先应该做的就是熵减,也就是增加企业的生命力。华为30年来,从管理哲学到各项政策制定,包括业务战略、人才管理等方面,隐约契合着耗散结构的特征,提倡与外界积极开展物质、能量、信息交换的开放精神,不断通过多劳多得、破格提拔、人员流动、简化管理来打破平衡态,促使公司实现熵减,克服队伍超稳态、流程冗长、组织臃肿、协同复杂等大企业病,激发活力,走向持续的兴旺。

熵

熵的概念是由德国物理学家克劳修斯于1865年所提出。用于热力学第二定律,衡量体系的混乱程度,又称之为“熵增定律”。讲的是自然社会任何时候都是高温自动向低温转移热量。一个封闭系统最终会达到热平衡,没有了温差,再不能做功。这个过程叫熵增,最后状态就是熵死,也称热寂。熵原本是热力学第二定律的概念,却被任总用于研究企业的发展之道,是贯穿任总管理华为的思想精华。熵就是无序的混乱程度,熵增是世界上一切事物发展的自然倾向,即从井然有序走向混乱无序,最终灭亡。这在经典力学上的寓意更容易理解,即世界上没有永动机,所有系统最终都会走向平衡静止,即熵死。对于企业而言,企业发展的自然法则也是熵由低到高,逐步走向混乱并失去发展动力。因而,任总经常把华为和灭亡两个词关联起来就不足为奇了。从此,任总在考虑企业管理时,都会把熵增作为一个重要视角。

熵增

熵增就是功能减弱,如人的衰老、组织的懈怠等,价值创造乏力。熵减指功能增强,比如人通过摄入食物,组织通过建立秩序等,实现熵减,功能增强。

负熵

负熵是指能带来熵减的负熵因子,比如物质、能量、信息等,这些都是人的负熵,新的成员、新的知识、简化管理这些就是组织的负熵。比如说华为公司倡导的“日落法”,每增加一个新的流程环节要减少两个老的流程环节,这些简化管理的动作,也是一种负熵。

熵的应用:

面对熵增的趋势,究竟如何对抗熵增,让世界有序繁荣、企业稳定发展呢?书中给出了答案那就是进行熵减。

1、只有开放的系统才能熵减

生命都需要新陈代谢,都是开放的系统,也都是典型的耗散结构。热力学第二定律是封闭系统的规律,避免熵死的方法之一就是建立耗散结构。耗散结构就是一个远离平衡的开放系统,通过不断与外界进行物质和能量交换,在耗散过程中产生负熵流,原来的无序状态转变为有序状态,这种新的有序结构就是耗散结构。

耗散结构有两个主要特征:

一是开放,系统内部和外部建立物质和能量交换,如果是一个孤立的封闭系统,那么熵增是必然的,如果系统能够对外开放,那么熵减就成为可能。二是要打破平衡,形成运动张力。没有温差就没有风的流动,没有地势差就没有水的流动,不能打破平衡,内部就不可能产生张力,也就没有活力流动。

此外,耗散结构还有一个特征是非线性,业务环境诸要素的函数关系肯定是非线性的,非线性意味着要洞察技术突破、商业机会爆发等产业周期拐点和宏观经济周期拐点,调整资源配置策略,看准非线性的爆发点和塌陷点去踩油门、踩刹车。

举个例子:

我们每天去跑步锻炼身体,就是耗散结构。当我们的身体能量多了,把它耗散了,就变成了肌肉,变成有利的血液循环。当身体的能量消耗掉,就不会有各种疾病,例如,肥胖症、糖尿病等等。就如地球没有太阳能量的输入,就不可能有合适的温度、水和生命,也就不可能有熵减的效果。任总说,企业要想长期保持活力,就要建立耗散结构,对内激发活力,对外开放,与外部交换物质和能量,不断提升企业发展势能,不断拓展业务发展的作战空间。

2、负熵打破平衡,促进熵减

薛定谔将生命活力称为负熵,它使得自然万物与热力学的熵增反向运动。同理,企业要保持发展动力,需要依靠的就是人的生命活力。比如移民机制。从人类历史上看,移民会给一个地方带来活力,中国最有活力的地方是深圳,因为深圳95%以上的人口都是移民。全世界最有活力的地方就是美国,美国聚集着来自全世界的优秀移民。美国最有活力的地方是西海岸,因为那里是新移民最多的地方。

3、引入的负熵要适量并且是高品质的

负熵不是越多越好,负熵的质量很重要。比如,欧洲遇到的问题,如文化冲突、恐怖袭击,社会矛盾变得复杂等。如果欧洲吸收一些没有技能也不愿意奋斗的移民,不但产生不了熵减,反而会产生熵增。打破平衡也要合理和适度。

4、熵增和熵减此消彼长

宇宙、组织、生命的无效和有效都在平行展开,一个事物同时存在熵增和熵减,主要体现为矛盾的主要方面和次要方面的变化。生命可以衰老,也可以焕发新生,主要取决于你对于物质、信息、心理等方面负熵的引入,它们的质量决定了你是熵增还是熵减。生命体之所以能够从伤病中恢复,企业之所以能从衰老中走向新生,都是熵减的效果。通过构建耗散结构,开放引入负熵流,远离平衡态,产生张力,通过负熵因子等元素的构建,最后产生系统熵减,就又能够重新有效地创造价值。

华为实践

无效的能量一直在增加,如果不增加有效能量,能量就无法做功,最终系统就会熵死,人、自然界都是如此。比如,一杯加满冰的水,如果什么都不做,冰很快就会融化变成常温水。人也是一样,整天吃喝不锻炼身体,要健康长寿也是奢求。任正非曾在2015年的“花园谈话”中描述过一个场景:封闭系统内部的热量一定是从高温流到低温,水一定从高处流到低处,水流到低处不能再回流,那是零降雨量,那么这个世界全部成为超级沙漠,最后生命就会死亡,这就是热力学提到的“熵死”。

任总和思想研究院的同事们经过多次座谈,谈论了如何进行熵减。首先是开放,当然最重要的也是开放。为什么开放是基础呢?比如:玻璃瓶里的昆虫,如果把盖拧住,无论昆虫如何努力,都是飞不出去的。热力学第二定律也指出,封闭的状态下必然熵死。

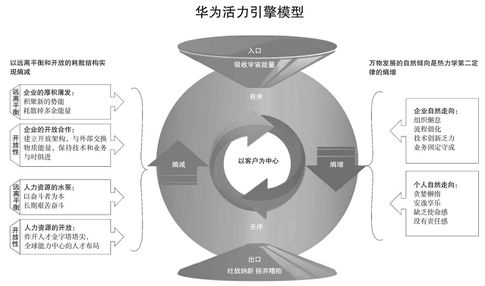

因此,活力引擎模型上面的入口吸收宇宙能量,下面的出口是扬弃糟粕。模型右边列的是企业和个人的自然走向,它们是熵增的,会让企业失去发展动力。模型左边列的是远离平衡和开放的耗散结构,是熵减的。我们通过内外部的力量积累势能,拓宽企业的作战空间或生存空间。当然最重要的还是活力引擎的核心——以客户为中心。以是否为客户来创造价值来判断是有序无序、熵增还是熵减的标准和方向。通用电气有一个“活力曲线”,通过竞争淘汰来激发人的极限能力,实质上也是熵减,只不过“活力曲线”是一个较微观、单一的系统,而华为的活力引擎是一个涵盖企业发展宏观与微观、循环往复的系统。我们从这两个层面来看一下华为是如何熵减的。

宏观层面

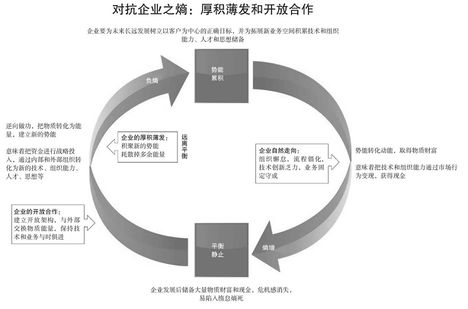

企业宏观层面,我们把华为视为一个生命体,要从企业整体运作的战略高度解决熵增。即利用企业的厚积薄发和开放合作,解决企业发展过程中出现的组织惰怠、流程僵化、技术创新乏力、业务固化守成等问题。

1、厚积薄发

把企业物质财富最大化转化为企业发展势能,强化了内生动力。偏重于企业内生动力的循环往复。把物质财富储备消耗掉,就可以避免企业因过度积累财富而失去危机感、惰怠,进而失去发展动力。华为把物质财富密集投入到科技研发领域,建立势能。最突出的方式是研发面向战略聚焦领域,多路径、多梯队“范弗里特弹药量”地密集投资,过去10年华为在科技研发领域累计投入2400亿元人民币。另一个重要方面是不断引进国际管理经验,推动管理变革,积累组织能力方面的势能。

比如:从1997年开始,华为20余年来持续引进外部管理经验,包括IBM(国际商业机器公司)、埃森哲、HayGroup(合益集团)、波士顿咨询等,这些经验为华为提供了IPD(集成产品开发)、IFS(集成财经服务)等多方面的持续变革,使得华为的管理创新、组织结构创新、流程变革不断进步,奠定了华为成为一家全球化公司的根基。

2、开放合作

在开放合作方面,华为从战略到文化,其实都是在遵从一种开放的架构。

比如:一杯咖啡吸收宇宙的能量(知识吸收方面的开放);炸开人才金字塔塔尖(人力资源政策的开放);要把华为的主航道修得宽到不可想象,什么样的船都能在上面开(华为战略层面的开放)。心声社区就是开放的罗马广场(内部企业文化的开放,坦率面对批评和自我批评);要用美国砖、欧洲砖来造我们的万里长城(在技术、研发、流程方面的开放纳新,不一味追求自主创新)。

微观层面

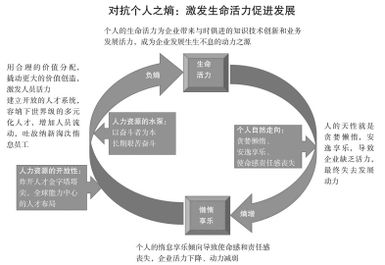

个人微观层面,华为由无数个体的人组成,重在从人力资源管理角度,探索如何激发个体生命的活力,从而解决人的惰怠和熵增问题。

1、人力资源的水泵

华为希望从人力资源管理角度,探索如何激发生命的活力,激发员工的活力,解决人的惰怠和熵增,从而产生华为发展的力量,用价值分配撬动价值创造。如何实现用价值分配撬动价值创造?包括但不限于以下两个主要方面:

第一,100% 员工持股是基础,让物质——能量——物质的转化损失最小。

第二,让劳动者获得更多价值分配,打破平衡,把最佳时间、最佳角色、最佳贡献匹配起来,激发奋斗活力。

我们组织的责任就是逆自发演变规律而行动,以利益的分配为驱动力,反对惰怠的生成。组织的无作为,就会形成“熵死”。

2、人力资源的开放性

炸开人才金字塔塔尖,实现全球能力中心的人才布局。华为的人才机制原来是金字塔结构。金字塔是封闭的系统,限制了组织模型和薪酬天花板。华为炸开人才金字塔塔尖,就是形成开放的人才系统和组织架构,这样才能容纳下世界级的人才,打开各类人才的上升通道。整个华为公司就是遵循这样的熵减机制,希望通过建立耗散结构,通过战略牵引吐故,把旧的技能、旧的思想等冗余的组织吐掉;进而实现纳新:把新的开放、打破平衡和负熵因子引入进来,并以此从旧的无效走向新的有效。