逻辑思维与诡辩-读书笔记

作者张晓芒,供职于南开大学哲学院。研究领域为逻辑学、逻辑史、逻辑与法学。中国逻辑学会中国逻辑史专业委员会会长,中国逻辑学会形式逻辑专业委员会副会长。

这本书在强调逻辑本身的逻辑标准的同时,也力求探询逻辑的伦理标准。即正常有效的人际沟通如何在必须符合逻辑思维规则和规律的同时,也必须要符合沟通交际的伦理规范;在体味如何认识、破斥诡辩的方法论意义的同时,也要追寻逻辑之“法的意识”下的人文价值。

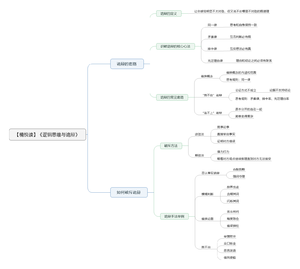

诡辩的套路

什么叫诡辩?简单说,就是那些让你感觉明显不太对劲,但又说不出哪里不对劲的假道理。

比如,有个悖论说的是,你永远也不可能走过一座桥。因为当你走过这座桥时,一定会先经过这座桥的一半。当你走完一半,剩下的一半又可以再分成两段。这么不断的分下去,等待你的是无穷个一半。你不可能在有限的时间,走过无限的一半。再比如,你永远堆不出一堆谷子。因为一粒谷子不是一堆,再加上一粒也不是一堆。所以,你永远堆不出一堆谷子。

这些论断都是错的。因为我们有经验,有事实。我们参与过追逐,走过桥,堆过东西。但是,单从逻辑上看,我们说不清楚问题出在哪。因此,作者说我们需要在逻辑层面拆穿诡辩?作者给出的核心方法是,建立思考的规则。作者认为,所有的诡辩,都是违背了思考的规则。只要抓住规则,诡辩就会被马上识破。也就是说,对于一件事我们该不该这么思考。

就像玩游戏,玩游戏的时候我们都会提前说好规则,同样的道理,思考也是有规则的。而诡辩的问题,就在于违背了这套规则。所以,只要掌握这些规则,再遇到诡辩,我们就可以直接指出,你思考的方式有问题。我们来看一下书中的几个核心心法。

识破诡辩的核心心法

1、同一律

在同一个思维过程中,每一思想都必须与自身保持一致。它要求必须保持思维的确定性,亦即每一个概念或判断必须保持自身的统一。否则将犯混淆概念或偷换概念、转移论题或偷换论题的错误。

2、矛盾律

同一思维过程中,互相否定的思想不可能都是真的,其中必有一个是假的。它从反面要求思想必须首尾一贯,不能对相互否定的思想同时加以肯定,否则将犯自相矛盾的错误。

3、排中律

在同一思维过程中,两个互相矛盾的思想,不可能都是假的,其中必有一个是真的。它进一步要求不允许对相互否定的思想同时加以否定,否则将犯模棱两可的错误。

4、充足理由律

在论断过程中,任何一个论断被确定为真的,必须具有充足理由。它要求在一个论证中,理由必须真实,理由与推断之间要有必然的联系,否则将犯虚假理由或推不出原因的错误。了解了核心心法,接下来我们就具体说说这些诡辩的套路,里面有哪些漏洞。

诡辩的常见套路:

偷换概念

所谓偷换概念,是指在同一思维过程中,故意用一个概念代替另一不同的概念,从而制造概念混乱。它是违反同一律要求的一种逻辑错误。这种逻辑错误之所以是诡辩,就在于它是“故意”的。

比如,甲:“你们通宵达旦、吵吵嚷嚷地打麻将,影响别人休息。”乙:“影响别人,又不影响你。”在这个诡辩中,“影响别人”这一概念包括了甲本人在内,而乙所说的“影响别人”这一概念把甲排除在外。因此,乙在这里偷换了概念,违反了同一律的逻辑要求。

这个例子看起来很简单,对吧!但如果这个偷换概念的手段玩的高明,我们可能就辨别不出来了。概念,其实包含两重定义。第一重定义,指的是内涵。也就是,这个东西到底是什么。第二重定义,指的是范围。也就是,有哪些东西符合这个定义。

比如,人类,这个定义的内涵,指的是人类这个物种。它的范围,包括从几百万年前一直到今天,出现过的所有人类,还有未来将要出现的人类。

而诡辩常用的套路,就是偷换其中一重定义。要么偷换内涵。要么偷换范围。

比如,有个人到一家新开张的布店里要买两匹布,挑好之后问多少钱。店主说:“开张大喜,今天只收半价。”于是这个人还给店主一匹布,拿起另外一匹布便走。店主急忙说:“先生还没付钱呢。”这个人却说:“不是已经给你了吗?”店主莫名其妙地说:“没有啊。”此人大怒:“真是个奸商,我买你两匹布,你说只收半价。我已经把一匹布折合一半的价钱给你了,你怎么还要钱?”

在“两匹布的半价等于一匹布”的诡辩中,“两匹布的半价等于一匹布”似乎很“有理”。其实,这是诡辩者故意用模糊的概念混淆了视听。这个问题的根本,就在于客人在整个论证过程中,偷换了布匹这个概念的内涵。

在这个论证中,其实存在两个概念。一个是布匹,也就是布料本身。还有一个是布价,也就是这块布料的价格。这是两个完全不同的概念。老板向客人要的,是布价,是钱。而客人偷换了内涵,把布料等同成了布价。假如把这层意思点出来,这道题其实非常简单。

这时不妨换算一下:假定两匹布值20块钱,一匹布值10块钱。如果是半价,那么两匹布就只值10块钱,一匹布也只值5块钱。而5块钱是不能抵消两匹布的半价10块钱的。亦即,如果这个诡辩者的论证成立,岂不是要闹半价卖出全价退货的笑话了?换句话说,你要跟我谈布匹,咱们就谈布匹。谈布价,就只谈布价。一码归一码,不能混着来。还有一种是偷换概念的范围。也就是,肆意扩大或者缩小一个概念。

比如,古希腊诡辩家欧布里德的“你头上有角”的诡辩:你没有失去的东西,就还在你那里;你没有失去角,所以,你就是有角的人。

在这个诡辩中,“你没有失去的东西”虽然在字面上相同,但其所表达的实质含义却不同,它既可以指“原来有这种东西”,又可以指“原来没有的东西”。原来没有的东西无所谓“失去”。但欧布里德正是利用了这种字面上的相同,花言巧语地故意混同了这些有某些联系或有某些表面相似之处的不同概念,从而陷对方于窘迫之中。

“推不出”诡辩

比如牵强附会。“牵强附会”是指,把不相干的事物强联系到一块。在诡辩手法上,它是一种“论据与论题不相干”的“推不出”。所谓“论据与论题不相干”是指,在一个论证中,理由尽管是真实的,但与结论之间没有必然联系。也就是你给出的论据,不支持你的结论。不支持,不是你的论据不充分,而是你论证的方式不成立。即使把你的推论单独拆开看,每一句都正确。但这个推论作为一个整体,这个过程它不成立。

比如,你不喜欢饮料,你也不喜欢喝茶,所以你喜欢喝咖啡。这三句话拆开,全对。连在一起,我们就会觉得这个论证过程不成立。

这种诡辩的麻烦之处就在于,每句话单独拆开看,你都说不出哪有错。但连在一起,就是明显不对劲。我们要寻找的,就是这个不对劲的原因。我们可以看出,这个推论试图用两个否定的前提,推出一个肯定的结果。也就是,因为不是A,也不是B,所以一定是C。两个否定的前提叠加,是不能得出任何肯定的结果的。

所有的论证都是由论题、论据和论证方式三部分组成的。论题是论证中它的真实性或虚假性需要确定的判断;论据是用来确定论题的真实性或虚假性的已知为真的判断,它是一个论证的根据;论证方式是论题与论据之间的联系方式。

一个完整的论证,不仅要有论题和论据,而且论题和论据之间还必须要有逻辑联系,这样才能以真实的论据确定论题的真或假。而这些正是充足理由律的基本内容和逻辑要求:在论证过程中,任何一个诊断被确定为真的,必须要具有充足理由;理由必须真实,理由与推断之间要有必然的联系。违反充足理由律的这两条要求,就要犯“虚假理由”的错误和“推不出”的错误。

这是因为,在一个论证过程中,论据与论题之间没有必然联系,论据不是论题成立的充足理由,自然也就不能从论据推出或证明论题了。又由于任何一个论证,都是推理形式的综合运用,因此,所谓论题和论据之间的逻辑联系,就是指论证必须符合各种推理形式的逻辑规则。

“连不上”诡辩

也就是,把原本应该一个一个解决的问题连在一起,让人找不到真正的解法。

比如,古希腊著名的哲学家普罗泰戈拉,招收尤拉苏斯学做律师,事先讲定的条件是:尤拉苏斯先交一半学费,剩下的一半在尤拉苏斯首次为人办诉讼取胜时交清。但尤拉苏斯学成后很长时间内不给人办诉讼,因此,剩下的一半学费无从谈起。

普罗泰戈拉急了,便将尤拉苏斯告上法庭。他的如意算盘是:如果我打赢了官司,那么按照法庭的判决,尤拉苏斯必须付给我另一半学费。如果我打输了官司,那么按照原来的契约,尤拉苏斯也必须付给我另一半学费。或者我打赢这场官司,或者我打输这场官司。总之,给钱!

殊不料,学习优秀的尤拉苏斯也不甘示弱,他也打了一个如意算盘:如果我打输了官司,那么按照原来的契约,我不必付给他另一半学费。如果我打赢了官司,那么按照法庭的判决,我也不必付给他另一半学费。或者我打输这场官司,或者我打赢这场官司。总之,没门!

这场官司不管是判决前还是判决后,只想判决前就好了。根据此前二人的约定,学生没打赢官司前,不用付学费。所以,法庭应该判普罗泰戈拉输。到这个节点,其实普罗泰戈拉并没有损失什么。他可以马上提起二次上诉,这时,法庭已经没有别的选择。因为学生已经赢了第一场官司。按照约定,他必须给钱。

如何破斥诡辩

破斥诡辩是逻辑学与辩证法思维科学的天然使命,它在保证人们正常的人际沟通中,起着“明是非之分,审治乱之纪,明同异己处,名实之理,处利害,决嫌疑”的重要作用。诡辩是思维的陷阱,只有填平这个陷阱,人们相互之间的人际沟通才会正常有效地进行。

逆驳法

也就是,跟对方正面开杠。直接举出事实,证明对方是错的。列宁曾经说过:“如果从事实的全部总和,从历史的联系去掌握事实,那么,事实不仅是‘胜于雄辩的东西’,而且是证据确凿的东西。”因此,“用事实说话”就是直接指出诡辩者的论题或论据不符合事实,是个假判断。它是直接反驳论题或论据的一种方法。

比如,阿基里斯追乌龟。这个问题一直困扰着我们,直到数学家发现了无穷小。我们才知道是怎么回事。我们一直以为,乌龟跑过的无数段路程加在一起,应该是无穷大。但事实是,数学里还存在一种叫无穷小的东西,就像1/2加上1/4再加上1/8,这么无穷无尽的延伸下去,总和永远也不会超过1。

这就意味着,假设阿基里斯和乌龟一起走过的路程是1,那么在这个范围内,乌龟走过的距离,即使可以细分成无数段,这无数段加起来,也不会超过1。在特定时间里,乌龟走过的路是有限的。阿基里斯当然能追上它。作者说要保持就事论事的精神,在很多情况下,我们往往容易忽略事实。

有一个故事,说的是数学家罗素曾经问过一个问题:“1+1等于几?”答案很简单肯定是等于2啊。但是,听的人总会忍不住去想,既然是罗素提出的问题,答案一定有无限奥秘,我们自然也不能用常人的思维方式来考虑。

于是大家开始想,在什么情况下,1+1等于虚无;在什么情况下,1+1等于1;在什么情况下,1+1等于无限;在什么情况下,1+1等于永恒等等。反正,我们不能“愚蠢”地想到1+1会等于2。1+1等于2,这应该是千古不变的真理。可为什么我们在这些真理面前,却要绕来绕去想那些不着边际的答案呢?实在是因为我们在“崇拜权威”的心态支配下,忘记了真理是人们的认识、意识对客观事物及其规律性的正确反映,是人们的认识、意识中包含的与客观事物及其规律性相一致的内容。

这种唯权威是从的心态,使我们清醒的头脑再度糊涂起来。作者提醒我们,在真理面前,没什么可犹豫的。无论何时何地,对象是谁,你都要恪守最根本的事实。这才是真正的逻辑精神,也是一切逻辑思考的前提。

顺驳法

也就是,不正面驳斥对方的想法,而是顺着对方的想法,继续往下推演,直到对方无法接受为止。它的基本模式是,假如对方提出了观点A,你不要直接驳斥,而是要论证,假如观点A成立,那么观点B也一定成立。这个观点B,一定要让对方无法接受。对方无法接受,自然就会修正自己的观点A。

比如,有个美国人买了一盒极为稀少并且很昂贵的雪茄,还为这盒雪茄投保了火险。结果他在一个月内就把这盒雪茄抽完了,保险费一分也没有交,却提出要保险公司赔偿的要求。在申诉中,这个人说雪茄是在“一连串的小火”中受损的。

保险公司当然不愿意赔偿,理由是:这个人是以正常的方式抽完雪茄的。结果这个人将保险公司告到法庭。法官在判决中表示,他同意保险公司的说法,认为这场诉讼非常荒谬,但是原告手上确实有保险公司同意承保的保单,证明保险公司保证赔偿任何火险,并且保单中并没有限定性地指出什么样的“火”不在保险范围内。

因此,保险公司必须赔偿。于是,保险公司决定接受这项判决,赔偿了原告1.5万美元,当这个人将支票兑现之后,保险公司马上报警将这个人逮捕,罪名是涉嫌24起“纵火案”。有他之前的申诉和证词,这个人立即以“蓄意烧毁已经投保之财产”的罪名被定罪,要入狱服刑24个月,并罚美金2.4万元。

这就是运用了顺驳法。顺驳法,就是顺着对方的观点推演。既然对方认为,用打火机点烟,属于小型火灾。那么按照这个逻辑,对方点烟的做法实际上就是在故意纵火,制造小型火灾,烧毁已经投保东西,这属于骗保行为。保险公司马上发起上诉,之前赔出去的钱,又全都要回来了。

作者说,在现实的人际沟通中,为了对付诡辩及谬误,我们不但要有清醒的头脑,而且还要有健康的心态。只要对方故意违反逻辑,那就是诡辩,那就要义不容辞地驳斥他。