邏輯思維與詭辯-讀書筆記

作者張曉芒,供職於南開大學哲學院。研究領域為邏輯學、邏輯史、邏輯與法學。中國邏輯學會中國邏輯史專業委員會會長,中國邏輯學會形式邏輯專業委員會副會長。

這本書在強調邏輯本身的邏輯標準的同時,也力求探詢邏輯的倫理標準。即正常有效的人際溝通如何在必須符合邏輯思維規則和規律的同時,也必須要符合溝通交際的倫理規範;在體味如何認識、破斥詭辯的方法論意義的同時,也要追尋邏輯之「法的意識」下的人文價值。

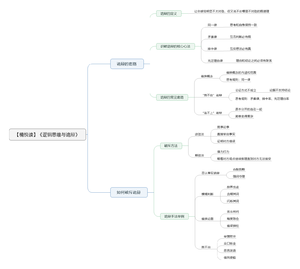

詭辯的套路

什麼叫詭辯?簡單說,就是那些讓你感覺明顯不太對勁,但又說不出哪裡不對勁的假道理。

比如,有個悖論說的是,你永遠也不可能走過一座橋。因為當你走過這座橋時,一定會先經過這座橋的一半。當你走完一半,剩下的一半又可以再分成兩段。這麼不斷的分下去,等待你的是無窮個一半。你不可能在有限的時間,走過無限的一半。再比如,你永遠堆不出一堆穀子。因為一粒穀子不是一堆,再加上一粒也不是一堆。所以,你永遠堆不出一堆穀子。

這些論斷都是錯的。因為我們有經驗,有事實。我們參與過追逐,走過橋,堆過東西。但是,單從邏輯上看,我們說不清楚問題出在哪。因此,作者說我們需要在邏輯層面拆穿詭辯?作者給出的核心方法是,建立思考的規則。作者認為,所有的詭辯,都是違背了思考的規則。只要抓住規則,詭辯就會被馬上識破。也就是說,對於一件事我們該不該這麼思考。

就像玩遊戲,玩遊戲的時候我們都會提前說好規則,同樣的道理,思考也是有規則的。而詭辯的問題,就在於違背了這套規則。所以,只要掌握這些規則,再遇到詭辯,我們就可以直接指出,你思考的方式有問題。我們來看一下書中的幾個核心心法。

識破詭辯的核心心法

1、同一律

在同一個思維過程中,每一思想都必須與自身保持一致。它要求必須保持思維的確定性,亦即每一個概念或判斷必須保持自身的統一。否則將犯混淆概念或偷換概念、轉移論題或偷換論題的錯誤。

2、矛盾律

同一思維過程中,互相否定的思想不可能都是真的,其中必有一個是假的。它從反面要求思想必須首尾一貫,不能對相互否定的思想同時加以肯定,否則將犯自相矛盾的錯誤。

3、排中律

在同一思維過程中,兩個互相矛盾的思想,不可能都是假的,其中必有一個是真的。它進一步要求不允許對相互否定的思想同時加以否定,否則將犯模稜兩可的錯誤。

4、充足理由律

在論斷過程中,任何一個論斷被確定為真的,必須具有充足理由。它要求在一個論證中,理由必須真實,理由與推斷之間要有必然的聯繫,否則將犯虛假理由或推不出原因的錯誤。了解了核心心法,接下來我們就具體說說這些詭辯的套路,裡面有哪些漏洞。

詭辯的常見套路:

偷換概念

所謂偷換概念,是指在同一思維過程中,故意用一個概念代替另一不同的概念,從而製造概念混亂。它是違反同一律要求的一種邏輯錯誤。這種邏輯錯誤之所以是詭辯,就在於它是「故意」的。

比如,甲:「你們通宵達旦、吵吵嚷嚷地打麻將,影響別人休息。」乙:「影響別人,又不影響你。」在這個詭辯中,「影響別人」這一概念包括了甲本人在內,而乙所說的「影響別人」這一概念把甲排除在外。因此,乙在這裡偷換了概念,違反了同一律的邏輯要求。

這個例子看起來很簡單,對吧!但如果這個偷換概念的手段玩的高明,我們可能就辨別不出來了。概念,其實包含兩重定義。第一重定義,指的是內涵。也就是,這個東西到底是什麼。第二重定義,指的是範圍。也就是,有哪些東西符合這個定義。

比如,人類,這個定義的內涵,指的是人類這個物種。它的範圍,包括從幾百萬年前一直到今天,出現過的所有人類,還有未來將要出現的人類。

而詭辯常用的套路,就是偷換其中一重定義。要麼偷換內涵。要麼偷換範圍。

比如,有個人到一家新開張的布店裡要買兩匹布,挑好之後問多少錢。店主說:「開張大喜,今天只收半價。」於是這個人還給店主一匹布,拿起另外一匹布便走。店主急忙說:「先生還沒付錢呢。」這個人卻說:「不是已經給你了嗎?」店主莫名其妙地說:「沒有啊。」此人大怒:「真是個奸商,我買你兩匹布,你說只收半價。我已經把一匹布折合一半的價錢給你了,你怎麼還要錢?」

在「兩匹布的半價等於一匹布」的詭辯中,「兩匹布的半價等於一匹布」似乎很「有理」。其實,這是詭辯者故意用模糊的概念混淆了視聽。這個問題的根本,就在於客人在整個論證過程中,偷換了布匹這個概念的內涵。

在這個論證中,其實存在兩個概念。一個是布匹,也就是布料本身。還有一個是布價,也就是這塊布料的價格。這是兩個完全不同的概念。老闆向客人要的,是布價,是錢。而客人偷換了內涵,把布料等同成了布價。假如把這層意思點出來,這道題其實非常簡單。

這時不妨換算一下:假定兩匹布值20塊錢,一匹布值10塊錢。如果是半價,那麼兩匹布就只值10塊錢,一匹布也只值5塊錢。而5塊錢是不能抵消兩匹布的半價10塊錢的。亦即,如果這個詭辯者的論證成立,豈不是要鬧半價賣出全價退貨的笑話了?換句話說,你要跟我談布匹,咱們就談布匹。談布價,就只談布價。一碼歸一碼,不能混着來。還有一種是偷換概念的範圍。也就是,肆意擴大或者縮小一個概念。

比如,古希臘詭辯家歐布里德的「你頭上有角」的詭辯:你沒有失去的東西,就還在你那裡;你沒有失去角,所以,你就是有角的人。

在這個詭辯中,「你沒有失去的東西」雖然在字面上相同,但其所表達的實質含義卻不同,它既可以指「原來有這種東西」,又可以指「原來沒有的東西」。原來沒有的東西無所謂「失去」。但歐布里德正是利用了這種字面上的相同,花言巧語地故意混同了這些有某些聯繫或有某些表面相似之處的不同概念,從而陷對方於窘迫之中。

「推不出」詭辯

比如牽強附會。「牽強附會」是指,把不相干的事物強聯繫到一塊。在詭辯手法上,它是一種「論據與論題不相干」的「推不出」。所謂「論據與論題不相干」是指,在一個論證中,理由儘管是真實的,但與結論之間沒有必然聯繫。也就是你給出的論據,不支持你的結論。不支持,不是你的論據不充分,而是你論證的方式不成立。即使把你的推論單獨拆開看,每一句都正確。但這個推論作為一個整體,這個過程它不成立。

比如,你不喜歡飲料,你也不喜歡喝茶,所以你喜歡喝咖啡。這三句話拆開,全對。連在一起,我們就會覺得這個論證過程不成立。

這種詭辯的麻煩之處就在於,每句話單獨拆開看,你都說不出哪有錯。但連在一起,就是明顯不對勁。我們要尋找的,就是這個不對勁的原因。我們可以看出,這個推論試圖用兩個否定的前提,推出一個肯定的結果。也就是,因為不是A,也不是B,所以一定是C。兩個否定的前提疊加,是不能得出任何肯定的結果的。

所有的論證都是由論題、論據和論證方式三部分組成的。論題是論證中它的真實性或虛假性需要確定的判斷;論據是用來確定論題的真實性或虛假性的已知為真的判斷,它是一個論證的根據;論證方式是論題與論據之間的聯繫方式。

一個完整的論證,不僅要有論題和論據,而且論題和論據之間還必須要有邏輯聯繫,這樣才能以真實的論據確定論題的真或假。而這些正是充足理由律的基本內容和邏輯要求:在論證過程中,任何一個診斷被確定為真的,必須要具有充足理由;理由必須真實,理由與推斷之間要有必然的聯繫。違反充足理由律的這兩條要求,就要犯「虛假理由」的錯誤和「推不出」的錯誤。

這是因為,在一個論證過程中,論據與論題之間沒有必然聯繫,論據不是論題成立的充足理由,自然也就不能從論據推出或證明論題了。又由於任何一個論證,都是推理形式的綜合運用,因此,所謂論題和論據之間的邏輯聯繫,就是指論證必須符合各種推理形式的邏輯規則。

「連不上」詭辯

也就是,把原本應該一個一個解決的問題連在一起,讓人找不到真正的解法。

比如,古希臘著名的哲學家普羅泰戈拉,招收尤拉蘇斯學做律師,事先講定的條件是:尤拉蘇斯先交一半學費,剩下的一半在尤拉蘇斯首次為人辦訴訟取勝時交清。但尤拉蘇斯學成後很長時間內不給人辦訴訟,因此,剩下的一半學費無從談起。

普羅泰戈拉急了,便將尤拉蘇斯告上法庭。他的如意算盤是:如果我打贏了官司,那麼按照法庭的判決,尤拉蘇斯必須付給我另一半學費。如果我打輸了官司,那麼按照原來的契約,尤拉蘇斯也必須付給我另一半學費。或者我打贏這場官司,或者我打輸這場官司。總之,給錢!

殊不料,學習優秀的尤拉蘇斯也不甘示弱,他也打了一個如意算盤:如果我打輸了官司,那麼按照原來的契約,我不必付給他另一半學費。如果我打贏了官司,那麼按照法庭的判決,我也不必付給他另一半學費。或者我打輸這場官司,或者我打贏這場官司。總之,沒門!

這場官司不管是判決前還是判決後,只想判決前就好了。根據此前二人的約定,學生沒打贏官司前,不用付學費。所以,法庭應該判普羅泰戈拉輸。到這個節點,其實普羅泰戈拉並沒有損失什麼。他可以馬上提起二次上訴,這時,法庭已經沒有別的選擇。因為學生已經贏了第一場官司。按照約定,他必須給錢。

如何破斥詭辯

破斥詭辯是邏輯學與辯證法思維科學的天然使命,它在保證人們正常的人際溝通中,起着「明是非之分,審治亂之紀,明同異己處,名實之理,處利害,決嫌疑」的重要作用。詭辯是思維的陷阱,只有填平這個陷阱,人們相互之間的人際溝通才會正常有效地進行。

逆駁法

也就是,跟對方正面開槓。直接舉出事實,證明對方是錯的。列寧曾經說過:「如果從事實的全部總和,從歷史的聯繫去掌握事實,那麼,事實不僅是『勝於雄辯的東西』,而且是證據確鑿的東西。」因此,「用事實說話」就是直接指出詭辯者的論題或論據不符合事實,是個假判斷。它是直接反駁論題或論據的一種方法。

比如,阿基里斯追烏龜。這個問題一直困擾着我們,直到數學家發現了無窮小。我們才知道是怎麼回事。我們一直以為,烏龜跑過的無數段路程加在一起,應該是無窮大。但事實是,數學裡還存在一種叫無窮小的東西,就像1/2加上1/4再加上1/8,這麼無窮無盡的延伸下去,總和永遠也不會超過1。

這就意味着,假設阿基里斯和烏龜一起走過的路程是1,那麼在這個範圍內,烏龜走過的距離,即使可以細分成無數段,這無數段加起來,也不會超過1。在特定時間裡,烏龜走過的路是有限的。阿基里斯當然能追上它。作者說要保持就事論事的精神,在很多情況下,我們往往容易忽略事實。

有一個故事,說的是數學家羅素曾經問過一個問題:「1+1等於幾?」答案很簡單肯定是等於2啊。但是,聽的人總會忍不住去想,既然是羅素提出的問題,答案一定有無限奧秘,我們自然也不能用常人的思維方式來考慮。

於是大家開始想,在什麼情況下,1+1等於虛無;在什麼情況下,1+1等於1;在什麼情況下,1+1等於無限;在什麼情況下,1+1等於永恆等等。反正,我們不能「愚蠢」地想到1+1會等於2。1+1等於2,這應該是千古不變的真理。可為什麼我們在這些真理面前,卻要繞來繞去想那些不着邊際的答案呢?實在是因為我們在「崇拜權威」的心態支配下,忘記了真理是人們的認識、意識對客觀事物及其規律性的正確反映,是人們的認識、意識中包含的與客觀事物及其規律性相一致的內容。

這種唯權威是從的心態,使我們清醒的頭腦再度糊塗起來。作者提醒我們,在真理面前,沒什麼可猶豫的。無論何時何地,對象是誰,你都要恪守最根本的事實。這才是真正的邏輯精神,也是一切邏輯思考的前提。

順駁法

也就是,不正面駁斥對方的想法,而是順着對方的想法,繼續往下推演,直到對方無法接受為止。它的基本模式是,假如對方提出了觀點A,你不要直接駁斥,而是要論證,假如觀點A成立,那麼觀點B也一定成立。這個觀點B,一定要讓對方無法接受。對方無法接受,自然就會修正自己的觀點A。

比如,有個美國人買了一盒極為稀少並且很昂貴的雪茄,還為這盒雪茄投保了火險。結果他在一個月內就把這盒雪茄抽完了,保險費一分也沒有交,卻提出要保險公司賠償的要求。在申訴中,這個人說雪茄是在「一連串的小火」中受損的。

保險公司當然不願意賠償,理由是:這個人是以正常的方式抽完雪茄的。結果這個人將保險公司告到法庭。法官在判決中表示,他同意保險公司的說法,認為這場訴訟非常荒謬,但是原告手上確實有保險公司同意承保的保單,證明保險公司保證賠償任何火險,並且保單中並沒有限定性地指出什麼樣的「火」不在保險範圍內。

因此,保險公司必須賠償。於是,保險公司決定接受這項判決,賠償了原告1.5萬美元,當這個人將支票兌現之後,保險公司馬上報警將這個人逮捕,罪名是涉嫌24起「縱火案」。有他之前的申訴和證詞,這個人立即以「蓄意燒毀已經投保之財產」的罪名被定罪,要入獄服刑24個月,並罰美金2.4萬元。

這就是運用了順駁法。順駁法,就是順着對方的觀點推演。既然對方認為,用打火機點煙,屬於小型火災。那麼按照這個邏輯,對方點煙的做法實際上就是在故意縱火,製造小型火災,燒毀已經投保東西,這屬於騙保行為。保險公司馬上發起上訴,之前賠出去的錢,又全都要回來了。

作者說,在現實的人際溝通中,為了對付詭辯及謬誤,我們不但要有清醒的頭腦,而且還要有健康的心態。只要對方故意違反邏輯,那就是詭辯,那就要義不容辭地駁斥他。