长不大的父母-读书笔记

作者加藤谛三,1938年生于东京。毕业于东京大学教养学部、教养学部研究生院社会学研究科硕士。现任早稻田大学名誉教授、哈佛大学赖肖尔日本研究所客座研究员。2016年11月获日本政府授予“瑞宝中绶章”。著有《稳:自洽地接住生命中的所有未知》《摆脱不安》《性格中的蜜与毒》《情感暴力》等书。

这是一本帮助你终止家庭创伤的疗愈手册。作者加藤谛三用丰富的真实案例深入分析了“长不大的父母”的形成原因和心理构造,并提出了终结这一恶性循环的有效建议。

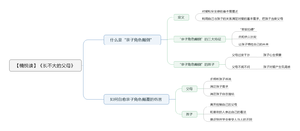

什么是“亲子角色颠倒”

什么是“亲子角色颠倒”?加藤谛三在书中提到一个案例。

比如,一个孩子想买什么东西的时候,母亲便对孩子说:“我都已经给你买了这么多东西了,你还想要吗?”其实,这位母亲买的不是孩子需要的东西,而是她想买给孩子的东西。母亲在给孩子买东西的时候,不考虑孩子是否真的需要,而是买东西的行为能让她反复自我确认“我是个尽责的好妈妈”。 再比如,如果孩子说自己不舒服,不想去上学,这位母亲就会很不开心,然而一家人一起去看足球赛的时候,她却可以毫不犹豫地给孩子请假,她会说:“因为孩子高兴,才带他去的。”其实,是这位母亲自己想跟孩子一起去看足球赛,她将这称为“团圆之乐”。问题是,追求团圆之乐的是渴望爱的母亲,而不是孩子。只有当孩子的需求和自己的需求一致时,这位母亲才会对回应孩子的需求。

为什么会这样呢?原因是这个母亲生长在单亲家庭里,不曾和爸爸妈妈一起出去玩乐过。这样的孩子长大后,成了父母,就利用经济上、肉体上、心理上尚无法自立的孩子来疗愈自己过往的心伤。这样,孩子不再是孩子,父母才是那个需要安慰的孩子,孩子是他父母的父母,照顾大人的情绪,这就是典型的“亲子角色颠倒”。因为身处弱势,孩子比起父母,更像是一个无力反抗的“布偶玩具”。布偶玩具不会向人提任何要求,人可以把自己的所有愿望都投射在布偶玩具身上,而不必担心布偶反击。

心理学家马斯洛认为,人都有向有母性的人寻求爱的基本需求,满足了基本需求的孩子才能健康地成长。如果一个孩子的需求得不到满足,比如缺乏关爱和倾听,就会跟在父母身后不停地要求父母满足他们。如果孩子对爱和安全感的基本需求持续匮乏,会导致他的心理年龄迟迟不能长大。如果就这样早早成了别人的父母,那么他就会利用自己与孩子的关系来满足对爱的基本需求,把孩子当做父母,颠倒了亲子角色。具有“亲子角色颠倒”的人有三大特征:

“欺软怕硬”

他们很难和他人平等真诚地相处,不是被别人欺负,就是欺负别人。加藤谛三讲了一个他经手的案例,一位母亲对于那些对她态度恶劣的人,比如丈夫,这位母亲都会采取服从的态度,并且不停地“内罚”,不停地责备自己“都是我不好”。但在面对女儿时,这位母亲会不停地“外罚”,不停地责骂对方,女儿如果有一句话不带敬语,她就会大发雷霆。

爱欺负人的人,往往曾经被欺负过。这位母亲童年时被她的母亲抛弃,寄养在姨妈家,所有人都告诉她,她是一个多余的人,活着就是给别人添麻烦。她的内心积攒了许多恨意,却无处释放,如果她反抗,就会被赶出家门。于是她只能被迫接受身边的人的观点,也认为自己是一个麻烦,是一个不知好歹的人。成年后,她终于自己生活了,内心又充满了孤独感,孤独感压抑了她内心的恨意。当她建立了自己的家庭以后,孤独感被排解了,压抑多年的恨意忽然得以释放,丈夫是比她更强势的人,于是她只好把恨意释放在弱小的女儿身上。女儿如果不夸奖她的饭做得好吃,她就会摔门离去,把自己锁在屋子里。而她心中想的却是“快来给我道歉啊,快来哄哄我啊”,她的想法和行为互相矛盾,这是典型幼儿的心理。

总和他人比较

他们极度渴望关注,金钱和权力。这种父母往往表现得很贪婪,总是把自己和别人比较,把孩子跟别的孩子比较,满腹怨言。不论对自己还是对孩子,他们都缺少“这样也挺好”的平和心态。究其原因,还是因为缺失了爱这个基本需求,满足了需求的人,心态会变得柔和。童年时缺爱的人,长大后会不择手段地满足对爱的饥渴感。比如和并不喜欢的人谈恋爱,来打发空虚感。他们得不到喜欢的人的爱,于是他们就恨着喜欢的人。可是,一个怀有恨意的人是无法坦率地去爱的。心怀恨意与对爱饥渴,就是“恨与空虚感”,这是一种自我疏离的心理状态,同时也是抑郁症的症状之一。如果得不到父母的爱,也得不到爱情,他们会不断追求名望、金钱或者权力来获得补偿性满足,即使搞垮健康也无所谓。注意,这和深思熟虑的事业理想的动机绝不相同,他们追求名望和权力,只是因为他能因此受到瞩目。

加藤谛三认为,童年的基本需求得不到满足的男性,长大后也会存在恋母倾向。除了赚钱,还会试着配偶身上寻求补偿性满足,把自己的配偶当作代理妈妈。正如心理学家弗洛姆所说的,他们需要能够无止境地赞赏他们的女性,需要一个能够安慰自己的女性,需要能像母亲一样保护他们、养育他们的女性。如果无法获得这样的爱,他们便会陷入轻度的焦虑和抑郁。

假设他不能如愿以偿,能满足自己需求的就只剩下孩子了。就像怀有恋母情结的男性喜欢顺从自己的女性,讨厌有自我主张的女性,颠倒亲子角色的父母也讨厌有自我主张的孩子。可能孩子仅仅是想要父母平等地对待,父母就会认为自己的孩子“不懂事”。

让孩子牺牲自己的未来

颠倒亲子角色的家庭的父母会让孩子牺牲自己的未来,来成全一种所谓美满幸福的家庭的假象。他们会对孩子传达“成功是无谓的,只有家人的爱才最重要”这种令人窒息的价值观。事实上,是他们在成人社会里失败了,因为不愿承认这一现实,便拿爱和家庭来当幌子,这样的父母其实是不相信家庭和爱的。他们不会把自己的能力用在自我实现上,他们只会利用孩子解决自己内心的冲突。他们始终依恋着孩子,仿佛离开了孩子就只有死路一条,他们并不关心孩子是死是活,孩子想做什么,因为离开孩子,他们就再也没有释放情绪的途径了。

“亲子角色颠倒”家庭中孩子的表现

如果父母对孩子过度干涉,孩子会心生恨意;而如果父母对孩子不闻不问,孩子则会对爱产生饥渴感。最糟糕的情况是,双亲里,一位对孩子不闻不问,一位又对孩子过度干涉。这种环境里成长的孩子,即便被父母无休无止地虐待、压榨,孩子还是想要相信自己的父母是“好爸爸、好妈妈”。如果不这样的话,他们就无法获得内心的平静,无法获得父母的宽恕,他们必须一边承受父母在他们身上的发泄,一边相信“我是被父母爱着的”。因为这套逻辑是矛盾的,他们被迫相信他们潜意识里其实并不相信的事情,所以他们不能正确面对自己的情绪,进而无法真诚地表达自己,摧毁了他们的沟通能力。这些孩子,长大后多数会和自己的孩子重演当年父母和自己的故事。

在童年时期,这些孩子往往非常乖巧懂事。这些“好孩子”在家里通常担任着情感垃圾处理场的角色,沦为家人固定的负面情感发泄口。这个“好孩子”要不停地看父母的脸色,负责倾听父母的抱怨,忍受父母的毫无预兆的责骂,谁有了不好的情绪,都可以随便找个理由对他发脾气,因为他的职责就是成为牺牲者。更可怕的是,所有人都以牺牲那个孩子为前提在生活,大家对此心知肚明,但个个都在装糊涂。不仅仅在家庭里,任何团体里,一群狡猾的人当中,如果有人总被评价为“好人”,那个人也往往是牺牲者。

对于这样的孩子而言,他们为了让父母高兴,不敢说出自己的想法,而是一直撒谎。明明是自己讨厌的东西,他们却会看父母的脸色,说自己很喜欢,又或者将自己觉得美好的事物说成是无聊的东西。时间长了,他们便不再觉得自己在撒谎,丧失了自身的情感。这样的孩子即便长大成人,也会是一个禁不住威胁的人。只要有人比他强势,他就会马上抛弃自己的情感,附和他人的想法。孩子不是负责为父母填满欲壑的人。孩子无须被迫按照父母的要求理解父母的感受,不必被迫做出超出自身成熟度的事情。只有当一个人直率地表达出自己的情感,不会感到安全受到威胁时,他才能真诚地表达。在健康的家庭中成长的孩子当然也曾经被父母责骂过,但是他依然可以感受到怒意背后的父爱和母爱。

加藤谛三说,如果说“无父无母”是一无所有的“零分状态”,那么“亲子角色颠倒”就是“负分状态”。这些孩子不仅从未受到父母的鼓励,还不得不去鼓励父母,在最应该吸收爱的滋养的年纪里,被吸干了,却被周围的人误解成“备受宠爱”,斥责这个孩子是一个不懂得感恩的多事的孩子。所以,在“亲子角色颠倒”的环境下长大的孩子不得不承受四面八方涌来的痛苦。

那么,如果你发现自己就是“亲子关系颠倒”的受害者,应该怎么办呢?答案是,你一定要克服“亲子角色颠倒”对你的影响,把它终结在你这里。不只是为了你的下一代,更是为了你自己。如果你是父母,你要明白的是,孩子并不会因为被过度宠爱而变坏。在育儿过程中,父母要学会闭上大段说教的嘴,多听孩子诉说,才是和孩子交流的重点。当你的孩子表达和撒娇时,满足孩子的需求才是正确的做法。孩子们通过在父母面前自吹自擂,满足了自恋情结,自恋情结就会自然而然地消失,才能获得心理层面上的成长。

父母不应在孩子面前强调自己有多么辛苦,不应在孩子面前自吹自擂。一旦孩子成为了倾听者,育父育母,他的自恋情结就错过了消失的机会,他可能直至80岁都是一个自恋者。由于童年没有人关注他,他只好关注他自己,给他人的爱却很吝啬,他会极度在意别人是否喜欢自己。因为他自己身上并没有多余的能量,只能自顾不暇地抱紧自己。

如果你是孩子,具体如何自愈呢?最重要的就是离开控制你的父母。同样地,依赖孩子的父母,也要学会离开孩子。孩子们找到自己真正喜欢的人,跟喜欢的人表达自己的看法,体察和觉知自己细腻的感受,在他人人云亦云的时候,冷静地问问自己真实的感受。