長不大的父母-讀書筆記

作者加藤諦三,1938年生於東京。畢業於東京大學教養學部、教養學部研究生院社會學研究科碩士。現任早稻田大學名譽教授、哈佛大學賴肖爾日本研究所客座研究員。2016年11月獲日本政府授予「瑞寶中綬章」。著有《穩:自洽地接住生命中的所有未知》《擺脫不安》《性格中的蜜與毒》《情感暴力》等書。

這是一本幫助你終止家庭創傷的療愈手冊。作者加藤諦三用豐富的真實案例深入分析了「長不大的父母」的形成原因和心理構造,並提出了終結這一惡性循環的有效建議。

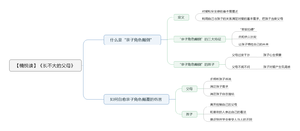

什麼是「親子角色顛倒」

什麼是「親子角色顛倒」?加藤諦三在書中提到一個案例。

比如,一個孩子想買什麼東西的時候,母親便對孩子說:「我都已經給你買了這麼多東西了,你還想要嗎?」其實,這位母親買的不是孩子需要的東西,而是她想買給孩子的東西。母親在給孩子買東西的時候,不考慮孩子是否真的需要,而是買東西的行為能讓她反覆自我確認「我是個盡責的好媽媽」。 再比如,如果孩子說自己不舒服,不想去上學,這位母親就會很不開心,然而一家人一起去看足球賽的時候,她卻可以毫不猶豫地給孩子請假,她會說:「因為孩子高興,才帶他去的。」其實,是這位母親自己想跟孩子一起去看足球賽,她將這稱為「團圓之樂」。問題是,追求團圓之樂的是渴望愛的母親,而不是孩子。只有當孩子的需求和自己的需求一致時,這位母親才會對回應孩子的需求。

為什麼會這樣呢?原因是這個母親生長在單親家庭里,不曾和爸爸媽媽一起出去玩樂過。這樣的孩子長大後,成了父母,就利用經濟上、肉體上、心理上尚無法自立的孩子來療愈自己過往的心傷。這樣,孩子不再是孩子,父母才是那個需要安慰的孩子,孩子是他父母的父母,照顧大人的情緒,這就是典型的「親子角色顛倒」。因為身處弱勢,孩子比起父母,更像是一個無力反抗的「布偶玩具」。布偶玩具不會向人提任何要求,人可以把自己的所有願望都投射在布偶玩具身上,而不必擔心布偶反擊。

心理學家馬斯洛認為,人都有向有母性的人尋求愛的基本需求,滿足了基本需求的孩子才能健康地成長。如果一個孩子的需求得不到滿足,比如缺乏關愛和傾聽,就會跟在父母身後不停地要求父母滿足他們。如果孩子對愛和安全感的基本需求持續匱乏,會導致他的心理年齡遲遲不能長大。如果就這樣早早成了別人的父母,那麼他就會利用自己與孩子的關係來滿足對愛的基本需求,把孩子當做父母,顛倒了親子角色。具有「親子角色顛倒」的人有三大特徵:

「欺軟怕硬」

他們很難和他人平等真誠地相處,不是被別人欺負,就是欺負別人。加藤諦三講了一個他經手的案例,一位母親對於那些對她態度惡劣的人,比如丈夫,這位母親都會採取服從的態度,並且不停地「內罰」,不停地責備自己「都是我不好」。但在面對女兒時,這位母親會不停地「外罰」,不停地責罵對方,女兒如果有一句話不帶敬語,她就會大發雷霆。

愛欺負人的人,往往曾經被欺負過。這位母親童年時被她的母親拋棄,寄養在姨媽家,所有人都告訴她,她是一個多餘的人,活着就是給別人添麻煩。她的內心積攢了許多恨意,卻無處釋放,如果她反抗,就會被趕出家門。於是她只能被迫接受身邊的人的觀點,也認為自己是一個麻煩,是一個不知好歹的人。成年後,她終於自己生活了,內心又充滿了孤獨感,孤獨感壓抑了她內心的恨意。當她建立了自己的家庭以後,孤獨感被排解了,壓抑多年的恨意忽然得以釋放,丈夫是比她更強勢的人,於是她只好把恨意釋放在弱小的女兒身上。女兒如果不誇獎她的飯做得好吃,她就會摔門離去,把自己鎖在屋子裡。而她心中想的卻是「快來給我道歉啊,快來哄哄我啊」,她的想法和行為互相矛盾,這是典型幼兒的心理。

總和他人比較

他們極度渴望關注,金錢和權力。這種父母往往表現得很貪婪,總是把自己和別人比較,把孩子跟別的孩子比較,滿腹怨言。不論對自己還是對孩子,他們都缺少「這樣也挺好」的平和心態。究其原因,還是因為缺失了愛這個基本需求,滿足了需求的人,心態會變得柔和。童年時缺愛的人,長大後會不擇手段地滿足對愛的饑渴感。比如和並不喜歡的人談戀愛,來打發空虛感。他們得不到喜歡的人的愛,於是他們就恨着喜歡的人。可是,一個懷有恨意的人是無法坦率地去愛的。心懷恨意與對愛饑渴,就是「恨與空虛感」,這是一種自我疏離的心理狀態,同時也是抑鬱症的症狀之一。如果得不到父母的愛,也得不到愛情,他們會不斷追求名望、金錢或者權力來獲得補償性滿足,即使搞垮健康也無所謂。注意,這和深思熟慮的事業理想的動機絕不相同,他們追求名望和權力,只是因為他能因此受到矚目。

加藤諦三認為,童年的基本需求得不到滿足的男性,長大後也會存在戀母傾向。除了賺錢,還會試着配偶身上尋求補償性滿足,把自己的配偶當作代理媽媽。正如心理學家弗洛姆所說的,他們需要能夠無止境地讚賞他們的女性,需要一個能夠安慰自己的女性,需要能像母親一樣保護他們、養育他們的女性。如果無法獲得這樣的愛,他們便會陷入輕度的焦慮和抑鬱。

假設他不能如願以償,能滿足自己需求的就只剩下孩子了。就像懷有戀母情結的男性喜歡順從自己的女性,討厭有自我主張的女性,顛倒親子角色的父母也討厭有自我主張的孩子。可能孩子僅僅是想要父母平等地對待,父母就會認為自己的孩子「不懂事」。

讓孩子犧牲自己的未來

顛倒親子角色的家庭的父母會讓孩子犧牲自己的未來,來成全一種所謂美滿幸福的家庭的假象。他們會對孩子傳達「成功是無謂的,只有家人的愛才最重要」這種令人窒息的價值觀。事實上,是他們在成人社會裡失敗了,因為不願承認這一現實,便拿愛和家庭來當幌子,這樣的父母其實是不相信家庭和愛的。他們不會把自己的能力用在自我實現上,他們只會利用孩子解決自己內心的衝突。他們始終依戀着孩子,仿佛離開了孩子就只有死路一條,他們並不關心孩子是死是活,孩子想做什麼,因為離開孩子,他們就再也沒有釋放情緒的途徑了。

「親子角色顛倒」家庭中孩子的表現

如果父母對孩子過度干涉,孩子會心生恨意;而如果父母對孩子不聞不問,孩子則會對愛產生饑渴感。最糟糕的情況是,雙親里,一位對孩子不聞不問,一位又對孩子過度干涉。這種環境裡成長的孩子,即便被父母無休無止地虐待、壓榨,孩子還是想要相信自己的父母是「好爸爸、好媽媽」。如果不這樣的話,他們就無法獲得內心的平靜,無法獲得父母的寬恕,他們必須一邊承受父母在他們身上的發泄,一邊相信「我是被父母愛着的」。因為這套邏輯是矛盾的,他們被迫相信他們潛意識裡其實並不相信的事情,所以他們不能正確面對自己的情緒,進而無法真誠地表達自己,摧毀了他們的溝通能力。這些孩子,長大後多數會和自己的孩子重演當年父母和自己的故事。

在童年時期,這些孩子往往非常乖巧懂事。這些「好孩子」在家裡通常擔任着情感垃圾處理場的角色,淪為家人固定的負面情感發泄口。這個「好孩子」要不停地看父母的臉色,負責傾聽父母的抱怨,忍受父母的毫無預兆的責罵,誰有了不好的情緒,都可以隨便找個理由對他發脾氣,因為他的職責就是成為犧牲者。更可怕的是,所有人都以犧牲那個孩子為前提在生活,大家對此心知肚明,但個個都在裝糊塗。不僅僅在家庭里,任何團體裡,一群狡猾的人當中,如果有人總被評價為「好人」,那個人也往往是犧牲者。

對於這樣的孩子而言,他們為了讓父母高興,不敢說出自己的想法,而是一直撒謊。明明是自己討厭的東西,他們卻會看父母的臉色,說自己很喜歡,又或者將自己覺得美好的事物說成是無聊的東西。時間長了,他們便不再覺得自己在撒謊,喪失了自身的情感。這樣的孩子即便長大成人,也會是一個禁不住威脅的人。只要有人比他強勢,他就會馬上拋棄自己的情感,附和他人的想法。孩子不是負責為父母填滿欲壑的人。孩子無須被迫按照父母的要求理解父母的感受,不必被迫做出超出自身成熟度的事情。只有當一個人直率地表達出自己的情感,不會感到安全受到威脅時,他才能真誠地表達。在健康的家庭中成長的孩子當然也曾經被父母責罵過,但是他依然可以感受到怒意背後的父愛和母愛。

加藤諦三說,如果說「無父無母」是一無所有的「零分狀態」,那麼「親子角色顛倒」就是「負分狀態」。這些孩子不僅從未受到父母的鼓勵,還不得不去鼓勵父母,在最應該吸收愛的滋養的年紀里,被吸乾了,卻被周圍的人誤解成「備受寵愛」,斥責這個孩子是一個不懂得感恩的多事的孩子。所以,在「親子角色顛倒」的環境下長大的孩子不得不承受四面八方湧來的痛苦。

那麼,如果你發現自己就是「親子關係顛倒」的受害者,應該怎麼辦呢?答案是,你一定要克服「親子角色顛倒」對你的影響,把它終結在你這裡。不只是為了你的下一代,更是為了你自己。如果你是父母,你要明白的是,孩子並不會因為被過度寵愛而變壞。在育兒過程中,父母要學會閉上大段說教的嘴,多聽孩子訴說,才是和孩子交流的重點。當你的孩子表達和撒嬌時,滿足孩子的需求才是正確的做法。孩子們通過在父母面前自吹自擂,滿足了自戀情結,自戀情結就會自然而然地消失,才能獲得心理層面上的成長。

父母不應在孩子面前強調自己有多麼辛苦,不應在孩子面前自吹自擂。一旦孩子成為了傾聽者,育父育母,他的自戀情結就錯過了消失的機會,他可能直至80歲都是一個自戀者。由於童年沒有人關注他,他只好關注他自己,給他人的愛卻很吝嗇,他會極度在意別人是否喜歡自己。因為他自己身上並沒有多餘的能量,只能自顧不暇地抱緊自己。

如果你是孩子,具體如何自愈呢?最重要的就是離開控制你的父母。同樣地,依賴孩子的父母,也要學會離開孩子。孩子們找到自己真正喜歡的人,跟喜歡的人表達自己的看法,體察和覺知自己細膩的感受,在他人人云亦云的時候,冷靜地問問自己真實的感受。